La dernière procession

Procession de Tournai

La procession de Tournai est la plus vieille de Belgique. « Il n’y aurait pas d’équivalent d’une telle ancienneté ni de semblable permanence dans tout l’Occident », selon l’historien Jacques Pycke. Aujourd’hui, elle ne vit pas, elle survit. Pourtant, Alison, Pierre, Christian, Alexandra ou Thérèse s’acharnent à maintenir ce « vieux machin ». Pourquoi au juste ?

Au XIIIe siècle, un moine tournaisien, Gilles li Muisis tente de « combattre l’oisiveté » et les « mauvaises pensées » en écrivant des textes historiographiques. Et nous apprend ceci : en 1229, la foule de pèlerins présente à la procession était si nombreuse « qu’à la porte Prime, trente et un d’entre eux moururent étouffés ». En 1277, toujours à la procession, « il se produisit une telle presse que 26 personnes perdirent la vie ».

Les temps ont changé. En 2025, mourir écrasé par la foule en participant à la grande procession relèverait du miracle. Aucun chiffre officiel n’existe, mais le comité organisateur estime à 900 le nombre de participants (quand même !) pour… un chouïa plus de public. « Quand tu débarques, la première impression, c’est celle d’un vieux machin, hors du temps, surgissant de nulle part », explique Pierre Wuidart, journaliste, qui a découvert l’événement il y a dix ans quand il officiait pour la presse locale.

Chaque année en septembre, donc, 900 femmes, hommes et enfants habillés de robes de bure, de mantilles et autres costumes historiques, portent à travers la ville des brancards surmontés de vierges et de reliques de saints. Que font-ils ? Ils rejouent un « miracle » tournaisien survenu en 1090. Frappée par la peste (en réalité une épidémie d’ergotisme, soit l’intoxication par l’ergot du seigle), la population tournaisienne massée vers la cathédrale avait obéi à son évêque, Radbod, à qui était venue une grande idée : effectuer une procession, nu-pieds et accompagné de reliques, tout autour de la Ville pour implorer la Vierge. Miracle, la « peste » avait rebroussé chemin. Et la tradition était née : en guise d’action de grâces, chaque année, les Tournaisiens allaient donc rejouer cette procession – chaussures aux pieds cette fois – à travers la ville. Depuis 1092.

Dans une société qui n’en finit plus de se séculariser, cette procession, encore majoritairement perçue comme catholique, a désormais des allures anachroniques. « Mais quand tu regardes de plus près, il y a des jeunes qui chantent, des groupes traditionnels, mais d’autres beaucoup moins ; tu vois un truc qui vit encore, qui ne s’écroule pas », explique Pierre Wuidart. Et qui n’attire pas que des croyants.

Sur un fil

Ce qui pousse ces irréductibles à maintenir la « grande procession », c’est la capacité unique de ce vieux défilé à avoir traversé le temps, à être sorti chaque année, quasi sans discontinuer, depuis le XIe siècle. Même si, aujourd’hui, « tout cela ne tient plus qu’à un fil et uniquement sur les bonnes volontés », résume Bryan Sultana, vicaire de Tournai-Centre. « Parfois, on trouve même des porteurs le jour J », explique le curé. C’est ce qui est arrivé à Thomas Freteur, le photographe de ce portfolio, et Tournaisien d’origine. Lui n’est pas croyant, mais s’est fait alpaguer en septembre 2024, quelques jours avant le jour J, pour filer un coup de main. Sans trop comprendre pourquoi, il a porté une statue – celle de saint Lazare. Et plongé dans un monde hétéroclite.

Thomas a rencontré Frédéric, pas croyant pour un sou, mais qui participe sans se poser de questions, depuis 2011. Parce que « c’est comme ça » et que sa belle-mère « aurait été si fière » de le voir défiler. Ou Thérèse (portrait p. 102), qui a vécu « un moment d’éternité » lorsqu’elle a enfin pu défiler dans sa ville à cheval – sa passion. Ou encore Jonathan, étudiant aux Beaux-Arts et qui vient de renouer avec la foi (p. 113). Mais aussi Pierre (p. 106), qui s’amuse à fabriquer de nouveaux rituels en faisant passer les badauds sous les statues, ou Alexandra (p. 107), qui navigue à vue dans les nouvelles formes de spiritualité. Et Christian (p. 112), amoureux du patrimoine artistique et historique de sa ville, et qui rêve de donner à Tournai la reconnaissance qu’elle mérite.

Quel sens donner à des vestiges d’un passé commun, sans le figer dans le marbre ? Qu’est-ce que tout cela dit de nos besoins de rituels ? Personne n’est là pour la même raison. Certains y vivent un moment de foi, quand d’autres posent leurs pas dans ceux de leurs aïeux, protègent un patrimoine ou rêvent de nouveaux codes. Mais tous, à leur manière, font vivre un rituel, dans une société où la participation au collectif dépend désormais de choix individuels. Et ne va plus « de soi ».

Déguisement de troll

En 2017, Jacques Pycke, historien de l’UCL et archiviste de la cathédrale de Tournai à l’époque, lançait un appel à la « survie » d’une procession qu’il considérait comme historiquement « unique », mais « à bout de souffle ». Pour lui, seule une transformation radicale permettrait d’empêcher sa « disparition ».

Dans son appel, l’historien plaidait entre autres pour une forme de désacralisation d’une partie du cortège dans une société où la foi est (enfin) devenue une affaire privée. Et où même certains jeunes catholiques rechignent à venir « porter des statues avec un déguisement de troll », résume le prêtre Bryan Sultana. « Certains croyants trouvent que ce n’est plus assez ostentatoire, mais d’autres nous disent : “Foutez-moi la paix, je prie dans mon coin.” »

Le comité de la procession a tenté des aménagements : on a changé l’heure du défilé, créé des ponts avec les associations et festivités laïques de la ville, enlevé le Saint-Sacrement du cortège, intégré de nouveaux groupes plus historiques ou musicaux. Depuis le Covid, certains sentent un léger regain d’intérêt. Difficile à quantifier.

À Tournai, en tout cas, on rêve des processions d’Ath ou de Mons, qui réussissent à fédérer une ville autour de symboles religieux et historiques digérés par une ferveur laïque. Mais ici, le clivage laïc-religieux perdure. Sans compter que chambouler les choses risquerait de faire déguerpir certains piliers de la tradition. Alors, en attendant, on bricole. On navigue entre deux eaux. C’est cette ambivalence entre profane et sacré, foi et tradition, parcours individuel et rite collectif qu’interrogent les photos de Thomas Freteur. Pour chaque portrait de ce travail, la consigne de Thomas à ceux et celles qu’il a rencontrés était la suivante : choisir un lieu intime, y poser dans sa tenue de procession.

Pierre, 43 ans. « Madame, on va vous faire passer sous la relique. »

Depuis cinq ans, Pierre Wuidart porte sainte Apolline. Une « statue en forme de bras », qui symbolise la patronne des dentistes. Comment est-il tombé là-dedans ? « Un collègue journaliste de Notélé, fan d’histoire locale, trouvait ça fou que ce machin existe depuis si longtemps. Il voulait rebooster les choses et constituer un groupe. » Pierre a donc dit oui. Pas du tout dans une démarche spirituelle – il est plutôt un catholique culturel – mais pour « participer », se « retrouver entre amis », et voir.

Un peu par hasard, il s’est pris à un drôle de jeu : « créer un nouveau rituel ».

« C’est arrivé la seconde année. J’étais en retard, je déambulais avec ma robe de bure et je cherchais mon groupe. Une dame dans le public qui avait le plan de la procession m’a orientée. Ouf ! Plus tard, pendant le cortège, on l’a recroisée. Et je ne sais pas pourquoi, un de mes potes à qui je raconte ça lui a dit : “Madame, on va vous permettre de passer sous la relique de sainte Apolline.” Ça vous donnera un an de bonne santé dentaire. On lui vendait ça comme un privilège, et surtout, ça lui a beaucoup plu ! » Évidemment, le commissaire – personne chargée de la bonne tenue de la procession – arrive et « engueule » illico le groupe. « On était comme des gamins pris à faire une bêtise. On n’était pas dans le cadre. »

Mais la tradition était née. Les éditions suivantes, le groupe peaufine sa vanne, ou plutôt son rite, dans un esprit semi-clandestin. L’idée générale : faire passer les gens sous sainte Apolline. « Au deuxième pont, on fait une petite chorégraphie pour préciser et ancrer cette tradition. Ça s’affine. Je suis content. » D’autant que le groupe s’est vu attribuer un nouveau commissaire, visiblement plus coulant sur les règles. Une bonne nouvelle pour les adeptes de ce nouveau rituel en devenir et, accessoirement, pour l’ensemble du secteur bucco-dentaire.

Alison, 42 ans. « Je m’étais perdue. »

Alors que se pose la question de la « fin » d’un monde, Alison, elle, vient tout juste d’entrer dans ce monde. Et de faire sa « première » procession. En 2024, elle a porté Notre-Dame de Grâce. Et en mai dernier, elle a fait sa confirmation (sacrement catholique), étape clé de sa récente conversion.

« Jusqu’ici, j’ai pas mal erré. » Alison, ancienne assistante sociale, raconte un parcours personnel compliqué. « J’ai toujours eu beaucoup de souffrance en moi, que je trimballe tant bien que mal. Je ne sais pas trop d’où ça vient. » Alors, dans sa jeunesse, elle a cherché. « J’ai consulté des psychologues, je me suis intéressée à diverses pratiques psycho-spirituelles, Reiki, développement personnel, chamanisme, technique de libération émotionnelle, etc. J’ai enchaîné des stages, des sessions, jusqu’à un moment où je ne touchais plus terre. Et puis… « j’ai fini par me perdre ».

C’était en 2017. Et son hospitalisation en psychiatrie. Depuis, Alison a remonté la pente, s’est stabilisée, a trouvé du boulot et, surtout, elle a trouvé un chemin qu’elle juge plus apaisé. Dans l’Église catholique. « Souvent, je passais devant l’église du Sacré-Cœur chaussée de Renaix. La messe ne me parlait pas trop. Mais je voyais qu’il y avait un groupe d’adoration, ça m’attirait. J’avais un peu d’appréhension, car c’est beaucoup de silence. » Puis elle a poussé la porte. « Il y a une forme de simplicité, qui m’a touchée, m’a apporté de l’apaisement et de la consolation. » Si elle ne partage pas forcément toutes les positions de l’Église, Alison a trouvé dans la foi catholique une forme de permanence stable et une communauté.

Aujourd’hui, Alison chemine comme elle peut. Pour sa confirmation, elle s’est constitué un livret. Un album photos où elle a consigné les jalons de sa vie. « Un repère ». Cet album, tout à coup, lui est apparu comme la matérialisation d’un rituel. Qu’elle retrouve aussi en septembre sur les pavés de Tournai. « Marcher à la procession, c’est une façon de s’inscrire dans quelque chose qui nous dépasse, de retrouver des racines. C’est créer un équilibre entre ce qu’on fait de neuf, ici et maintenant, sans rejeter les anciens. Le passé.

Christian, 75 ans, l’homme des clés

« Je pose dans l’école de ma jeunesse, devant un tableau noir où est écrit “Je suis pour la liberté dans les pratiques religieuses”. J’ai dû copier cette phrase pendant quatre heures après m’être fait engueuler par le frère “Préfet de discipline” parce qu’à la messe, avec mes copains, on avait oublié de se lever au moment où “il fallait”. Pourquoi cette phrase ? C’est ce que je lui avais rétorqué, quand il m’avait sermonné. J’avais 18 ans, on était en 1968. Pour moi, ce moment résume l’ineptie de l’Église, pour qui oser penser par soi-même est un crime. Dans cette école catho, c’était l’anti-liberté. Et j’ai vite compris que l’Église était un ramassis de faux-culs.

Pourtant, aujourd’hui, je participe à la procession, mais pas pour des raisons religieuses. Je suis guide touristique mais surtout amoureux de ma ville et de son patrimoine historique et artistique. Quand on parle patrimoine artistique, on évoque Charleroi ou Liège, mais pas Tournai qui mériterait pourtant d’être beaucoup plus mise en valeur au niveau de la Wallonie.

Sur ce plan, la procession est un événement très important, mais le public la voit souvent comme un truc catho. Tournai a toujours été très cloisonnée en deux camps, catholique et laïc, le clivage est très fort ici. Moi je fais partie des corporations, une vieille tradition qui a été relancée dans les années 2000. Nous représentons les différents corps de métier, la société civile. Le samedi soir, devant la cathédrale, on vient avec les élus remettre les clés de la Ville à l’évêque. Et inversement, le lendemain. »

Le 26 septembre à 18h, la Maison de la Culture de Tournai accueillera Chloé Andries, journaliste et co-fondatrice de Médor, l’artiste Thomas Freteur, ainsi que Bryan Sultana, Pierre Dubuisson et Manuela Valentino (responsable Patrimoine Mons), afin de partager un échantillon photographique du projet Anomia et aborder ensemble les questions autour de la procession de Tournai, dans le cadre de la sortie du 40e numéro de Médor.

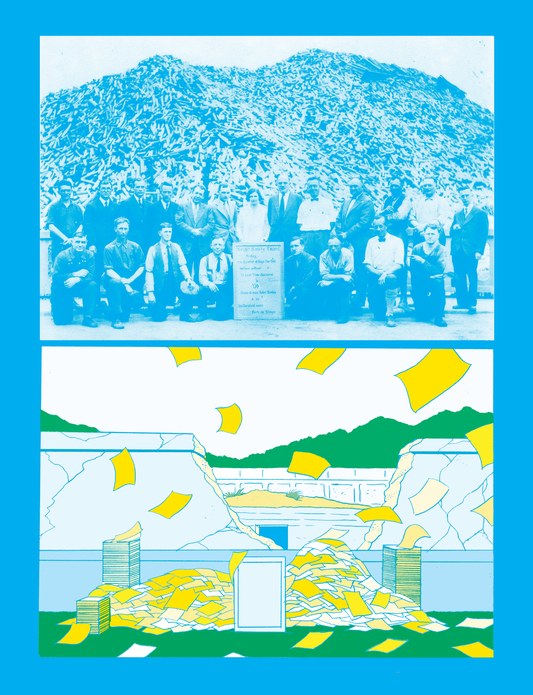

Photos d' ;archives publiées avec l' ;aimable autorisation du comité de la Grande Procession et des Archives iconographiques du Tournaisis

-

Conférence du 8 juin 2017, à l’occasion du 925e anniversaire de la procession.

↩