Grandir sans s’agrandir

Olivier Hamant

Photos (CC BY-NC-ND) : Colin Delfosse & Laura Collard

Textes (CC BY-NC-ND) : Chloé Andries & Olivier Bailly

Publié le

Olivier Hamant est directeur de recherche à l’INRAE (Institut national – français –de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et spécialiste de la reproduction et du développement des plantes. Il dirige aussi l’Institut Michel Serres, qui entend penser l’avenir des biens communs et des ressources.

Ce biologiste propose de tourner radicalement le dos au concept de performance, en s’inspirant de la nature. Parce que non, la nature n’est pas performante. Elle n’est pas cet espace d’excellence, où s’opérerait la « sélection naturelle ». La nature n’est ni efficace (elle n’a pas d’objectif) ni efficiente (elle gâche énormément de ressources). C’est même tout l’inverse. Ses caractéristiques, ce sont plutôt la redondance, la répétition, le gaspillage, la perte de temps, la sous-optimisation. Et c’est ce qui la rend « robuste », autrement dit « capable de rester stable dans un monde fluctuant ». Pour Olivier Hamant, c’est une excellente nouvelle, dont nous devrions nous inspirer. Car le monde n’a pas fini de tanguer.

Médor a lu Olivier Hamant (La troisième voie du vivant et Antidote au culte de la performance) et a décliné sa pensée dans l’« Appel pour un journalisme robuste » (à lire en accès libre sur medor.coop/appel) Puis la rédaction a voulu approfondir avec le biologiste ce concept dans le domaine des médias, et plus largement de la politique et de la démocratie. Alors on a discuté, re-discuté et re-re-discuté (une histoire de redondance…).

Aujourd’hui, vous dites que la performance nous tue. Qu’elle est devenue une addiction…

Prenez l’agriculture. On a augmenté la performance de la terre quasiment depuis le Néolithique. Dans un monde stable, nous avons exploité les écosystèmes pour augmenter les rendements agricoles. Cette stratégie a remporté des succès, comme la réduction de la famine dans le monde.

Mais quand vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander : « Qu’est-ce que je fragilise ? » Car les ressources ne sont pas inépuisables.

Ce système a généré des dégradations plurielles : effondrement de la biodiversité, pollution, imperméabilisation des sols, etc. Et aujourd’hui, notre addiction à la performance menace la viabilité de l’humanité sur terre. En 2023, la surface des océans s’est réchauffée dix fois plus vite que les années précédentes. En 30 ans en Europe, on a perdu 80 % des insectes en termes de biomasse. C’est d’une violence incroyable. Aujourd’hui, tous les animaux sur terre ont des nanoplastiques dans le sang. Y compris en Antarctique ou en Amazonie. Ça, c’est le produit de notre performance.

Inutile de faire une liste à la Prévert. La seule certitude des rapports du GIEC et autres groupes d’experts, c’est que l’on entre dans une période où les perturbations seront toujours plus grandes. La première question à se poser, c’est celle-là : comment habiter un monde fluctuant ? Par la robustesse.

Quand vous voulez expliquer votre concept de « robustesse », vous aimez bien commencer en parlant de baleines ou de plantes.

Oui. Tout simplement parce que mon inspiration vient de mon travail en tant que biologiste. Et que la robustesse est partout dans le vivant. Prenons l’exemple des plantes. Elles gâchent 99 % de l’énergie solaire qu’elles utilisent pour réaliser la photosynthèse. Ce n’est pas du tout performant, cette affaire. Pourtant, c’est grâce à ça qu’elles peuvent résister aux variations de lumière et de température. Avec un meilleur rendement, les plantes prendraient feu… Des exemples de robustesse comme cela, il y en a des tas dans le vivant.

Pourtant, depuis Darwin, la communauté scientifique ne considère-t-elle pas que la clé du vivant, c’est la performance ?

Quand Darwin a publié L’origine des espèces en 1859, on a retenu uniquement la lutte pour la survie, la compétition, la sélection du plus adapté, donc le modèle performant. C’est devenu le darwinisme social. Alors qu’en fait, Darwin était fasciné par les organes rudimentaires, qui ne servent à rien, comme le petit orteil, l’appendice, les dents de sagesse, mais qui sont les leviers de l’évolution. On les laisse tranquilles et le jour où il y en a besoin, ils vont trouver un chemin. Pourtant, quand vous ouvrez un bouquin de biologie, vous ne voyez que des organigrammes descendants, avec des gènes maîtres, des hiérarchies, de la compétition. Même l’iconographie est très performante.

Puis en 2000, on a eu accès au génome humain. On pensait qu’on allait pouvoir répondre à toutes les questions. Et ce qu’on a trouvé, en fait, c’est absolument… rien ! Il a fallu étudier le réseau des interactions et on a été obligé de basculer vers la pensée systémique. Cela a été très rafraîchissant parce que d’un seul coup, on s’est rendu compte que l’important c’étaient surtout les interactions, l’hétérogénéité, les inefficacités, les lenteurs, les délais. La biologie des systèmes se développe depuis les années 2000, elle est en train de révolutionner complètement la biologie.

La robustesse n’autorise-t-elle jamais la performance ?

La robustesse, justement, autorise la fièvre. Prenons nos enzymes dans le corps. À 37°, ils fonctionnent de manière satisfaisante. Disons un 12/20. Mais ils sont clairement en sous-régime. À 40°, certains d’entre eux sont un million de fois plus efficaces ! Ainsi, quand surgit un pathogène, la température augmente : notre corps va devenir performant, mais pour une durée courte. Ça veut dire que dans le monde de la robustesse, on autorise la rapidité, mais sur dérogation. Alors que, dans le monde de la performance, on est rapide en permanence, mais on autorise des lenteurs. L’exemple typique, au niveau de la société, c’est l’hôpital. Si je me suis coupé un bras, j’espère que le soignant sera performant parce que là, c’est une question de vie ou de mort. Par contre, j’espère que l’hôpital n’est pas performant, mais qu’il est robuste, parce que si tout l’hôpital est performant, ça veut dire que le soignant est en burn-out et va faire n’importe quoi.

Nous sommes un média. On s’est structuré en coopérative. On a développé nos propres outils de mise en page, ce qui nous a ralentis, mais nous fait gagner du sens. On s’est organisés en « rédaction en chef tournante ». On partage le « pouvoir », on diversifie les regards. Mais ce groupe travaille… sous statut d’indépendant. C’est précaire. Comment ne pas mourir en cherchant à être robuste ?

Basculer d’un coup de 100 % performance à 100 % robustesse, c’est très dangereux parce qu’en effet, on est encore dans un monde concurrentiel où l’argent domine.

Il y a plusieurs façons de faire la transition. Une façon de faire est ce que vous décrivez, le côté collégial, horizontal. Tout en acceptant d’avoir, en tant qu’indépendant, une activité dans d’autres journaux plus classiques. C’est du pragmatisme un peu décevant, mais on n’a pas le choix. Si on devient trop radical, on risque de rebasculer dans la performance, puisque le système économique global ne suit pas.

Votre « Appel » (un texte publié en décembre 2023, qui précise nos valeurs et nos objectifs, NDLR) est utile de ce point de vue, parce qu’il donne la trajectoire, l’objectif final, mais le chemin va passer par des moments de performance, c’est évident.

On reste dépendant de notre environnement direct. Si vous nous dites que, dans six mois, tous les points de vente physiques pour la presse vont disparaître, on n’est pas prêts.

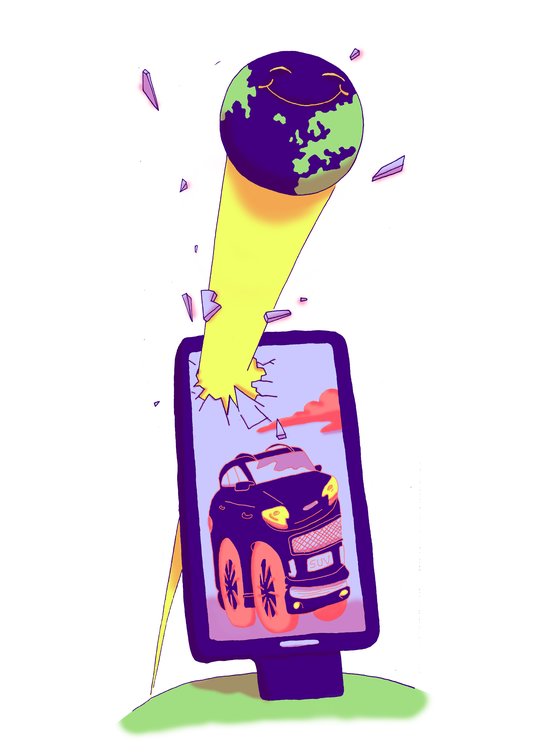

C’est sûr, mais je suis optimiste. Le papier a encore de l’avenir. Avec le numérique, on a de moins en moins confiance dans ce qui est publié en ligne. Il y a des fake news, des deep fakes. Ce phénomène va augmenter. Et ça, c’est le monde de la performance qui se prend le mur.

L’offre numérique dominante va se casser la figure. Elle va rester, mais pas aussi dominante. La transition est difficile parce qu’il faut surfer sur les deux fronts. Il faut en parallèle garder l’offre papier, qui va augmenter en valeur. Et repenser les réseaux de distribution, dans cet esprit de circularité et coopération.

Pour réussir cette transition, on a aussi besoin d’envie. La faiblesse de ces modèles à réinventer, c’est qu’on ne parvient pas à trouver un récit collectif porteur, on ne parvient plus à rêver ensemble.

Je suis d’accord, il faut créer du désir pour faire un basculement. C’est ce que je reproche d’ailleurs beaucoup à la décroissance. Le mot ne fait pas rêver, ne crée pas de désir. Par contre, il me semble qu’on peut avoir du désir avec la robustesse parce que ça répond à une pulsion profonde, la pulsion de durer. Ce n’est pas tellement sur la robustesse qu’il faut travailler, mais sur l’emprise de la performance dans laquelle on est installé. Tous les jours, on nous dit que l’efficacité est nécessairement positive.

C’est complètement faux. Le reconnaître est une révolution culturelle, sur les images mentales, les imaginaires du monde. Pourquoi faut-il que le monde soit efficace ? Le monde vivant ne l’est pas et donc pourquoi nous, les humains, faudrait-il qu’on le soit ? Si on doit être efficace, alors autant donner les clés à des robots. Il faut attaquer vraiment, viscéralement, la performance. Une fois qu’on l’aura tuée, la robustesse pourra se déployer.

Parce que la performance empêche de penser collectif ?

Le monde de la performance, c’est celui de la pauvreté des interactions sociales. Le côté collectif ne fait pas rêver. On a son confort individuel et c’est très bien. Et du coup on se dit : « Pourquoi j’irais plus loin ? » L’exemple typique, c’est la sécurité. J’ai ma maison. Je veux augmenter ma sécurité. L’option performante, c’est de mettre des caméras « augmentées » partout, de mettre de grosses barrières, etc. Et là, j’aurai une forme de confort. Sauf que, s’il y a un mégafeu dans le voisinage, mes caméras intelligentes ne me servent à rien. Par contre, si les services publics comme les pompiers ne sont pas en burn-out, si j’ai alimenté mon tissu social avant l’incendie, alors je serai mieux protégé et mes voisins m’appelleront pour me prévenir.

Que peuvent faire les politiques ?

Le rôle de l’État, c’est de stimuler les initiatives locales et de les mettre en résonance. Ce n’est pas d’être un meneur qui va rapidement trancher et trouver la vision éclairée pour tout le monde. Le décideur politique à l’avenir me semble plutôt être un facilitateur. Au niveau national, il ne restera probablement que deux ou trois très grandes fonctions, comme la défense, la justice.

C’est tout ? Cela ne va-t-il pas entraîner des inégalités majeures entre régions ? C’est au moins au niveau national que se garantit une sécurité sociale digne de ce nom, non ?

Mais ça, ce n’est pas une question d’économie, c’est une question de justice !

C’est de la justice sociale. On peut très bien imaginer un gouvernement qui a complètement décentralisé ses fonctions économiques dans les territoires, mais, par contre, qui dit l’équité. Qui assure l’accès à l’électricité, le droit au logement, pour tous. C’est de la justice, pas de l’économie. Mais là aussi, on se rend compte que le monde de la performance nous a vraiment pollués.

On a tendance à mettre le social dans l’économie, alors qu’il faut mettre l’économie dans le social. L’économie est devenue un objet en autosuffisance. On imagine résoudre les problèmes en la régulant, alors qu’en fait, l’économie est le produit de sortie, ce n’est pas la contrainte d’entrée. Nous avons la main pour vouloir un certain niveau de justice, un certain niveau de service. C’est l’économie qui doit suivre cette demande-là, pas l’inverse.

Qu’est-ce que ça signifie, faire de l’économie le produit de sortie ?

Quand on lance un projet, aujourd’hui, la première chose qu’on a en tête, c’est la viabilité économique. Il faut que le projet soit « viable », pour ensuite pouvoir faire du lien social. Et s’il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on pourra s’occuper de l’environnement. Dans un monde en pénurie de ressources, la première question qu’il faut se poser, c’est en quoi mon projet prend soin des milieux naturels, c’est la base de toutes les civilisations. Si vous prenez soin des milieux naturels, ça va créer du lien social, ancré dans le territoire. Et si vous avez du lien social, cela va créer des modèles économiques. Et là, vous voyez, on a inversé la place de l’économie, on en a fait le produit de sortie.

Demain, c’est la fin des hyper-riches et des idéologies, des visionnaires ?

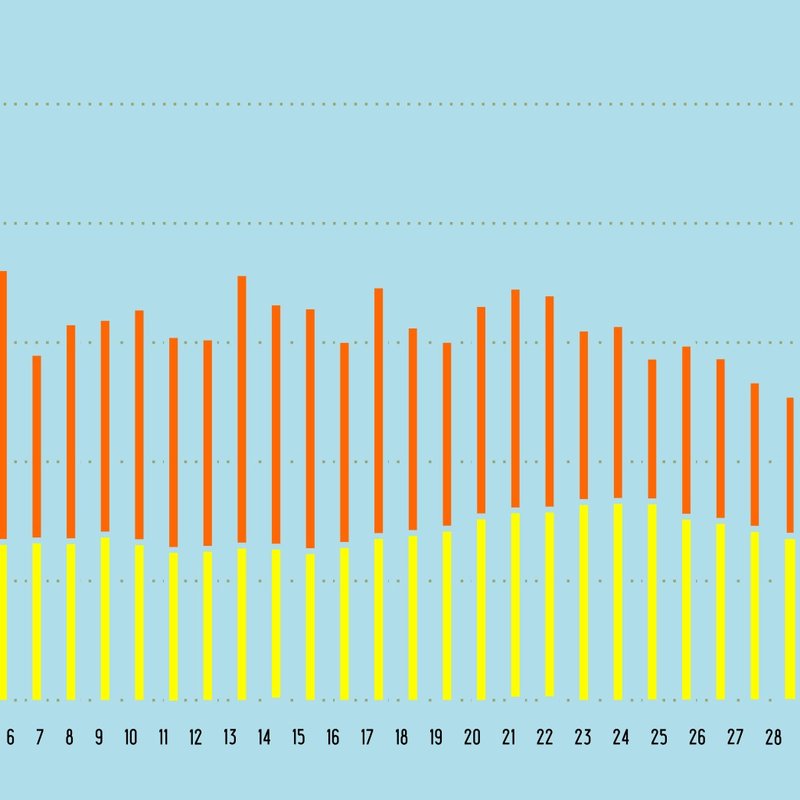

C’est la fin des hyper-riches, ça, c’est sûr. En France, les 500 plus grandes fortunes détenaient 8 % du PIB il y a dix ans. Maintenant, elles en captent 40 %. Ça ne va pas durer comme ça éternellement. À côté de ces écarts, il existe déjà un modèle, dans la fonction publique, où les différences de salaire sont réduites. À partir du moment où l’on gagne plus que 6 000 € par mois, on commence à faire de la pollution, sociale, économique, écologique. Les ultra-riches sont toxiques. En revanche, ce n’est surtout pas la fin des visions. Dans le monde de la robustesse, on a besoin de visionnaires.

De visionnaires politiques ?

Le personnel politique est un facilitateur. Il va plutôt dire : « Eh bien, là, il y a des tas d’initiatives qui méritent d’être soutenues. » Ce qu’il faut remettre en premier lieu, c’est l’initiative, la création, l’art et de la culture.

Ce qui prend du temps…

Oui, et c’est bien. Dans mon domaine, en science, on publie beaucoup trop d’articles, beaucoup trop vite, parce que notre évaluation de carrière est mesurée au nombre d’articles parus. Les chercheurs publient davantage, mais ce sont des articles qui ont de moins en moins d’impact, qui sont de plus en plus incrémentaux, qui sont de moins en moins intéressants.

Chercheur, artiste et journaliste : on partage une chose en commun. Nous sommes des fabricants de questions. On n’apporte pas de réponses, on apporte surtout des questions. Cela n’a pas de valeur marchande très forte, mais une valeur socioécologique énorme. C’est à la puissance publique de comprendre que, de manière systémique, ces acteurs doivent obtenir une partie de la subvention d’État. De la même façon qu’il faut sortir certains aliments sains de la logique du marché, pour garantir une nourriture saine.

Mais je suis assez optimiste. La tendance, c’est quand même d’aller vers plus de protection. Il faut se placer un siècle en arrière. Les gens ne payaient pas ou peu d’impôts. Les seules taxes prélevées servaient à payer la police et l’armée, grosso modo. Maintenant, les taxes paient les retraites, la santé, des tas de choses. Le pot commun s’élargit, c’est le sens de l’histoire.

Vous disiez être inspiré, au niveau économique, par Bernard Friot et son idée de salaire à vie.

Oui. Le principe du salaire à vie, pour résumer, se fonde sur un salaire de base digne à partir de 18 ans. La plupart de nos activités sont déjà bénévoles, sans être reliées à un capital, comme faire le ménage dans son appartement, garder les enfants, former les gens. On généralise simplement ce principe existant. À l’inverse, l’emploi (actuel, NDLR) est directement relié à un capital, à faire fructifier. Le travail est déconnecté du sens.

Alors que, quand on a un salaire à vie, on valorise les activités qui sont au service de la robustesse socioécologique. Dans le monde du salaire à vie, les premiers de cordée, les soignants, les agriculteurs, les paysans, par exemple, eh bien, ce sont eux qui ont les meilleurs salaires, évidemment. Car ce sont eux qui sont la fondation de la cité. C’est une inversion complète.