Archive la révolution !

Portrait de Marian Lens, pionnière du mouvement lesbien belge

Marian Lens a consacré sa vie au militantisme féministe, lesbien, radical, « glorieux et festif ». En cinq archives, elle retrace le rôle pionnier des lesbiennes belges.

Elle a frondé. Au sein des cortèges féministes dans les années 80. Elle a fondé, aussi. Des lieux d’émancipation, comme Artemys, la première librairie féministe lesbienne de Belgique, ou la Rainbow House, coupole des différentes associations LGBTQI+ bruxelloises. Plus tard, Marian Lens créera L-Tours, des visites guidées sur l’histoire arc-en-ciel de la capitale.

Aujourd’hui, Marian Lens a 62 ans. Bavarde et cérébrale, elle raconte le chemin qui a été parcouru par les lesbiennes depuis les années 1980, en s’appuyant sur une immense collection de publications, photos, tracts politiques et coupures de presse. Conserver ces traces, « c’est sécuriser la mémoire d’un mouvement de plus de 50 ans », dit-elle.

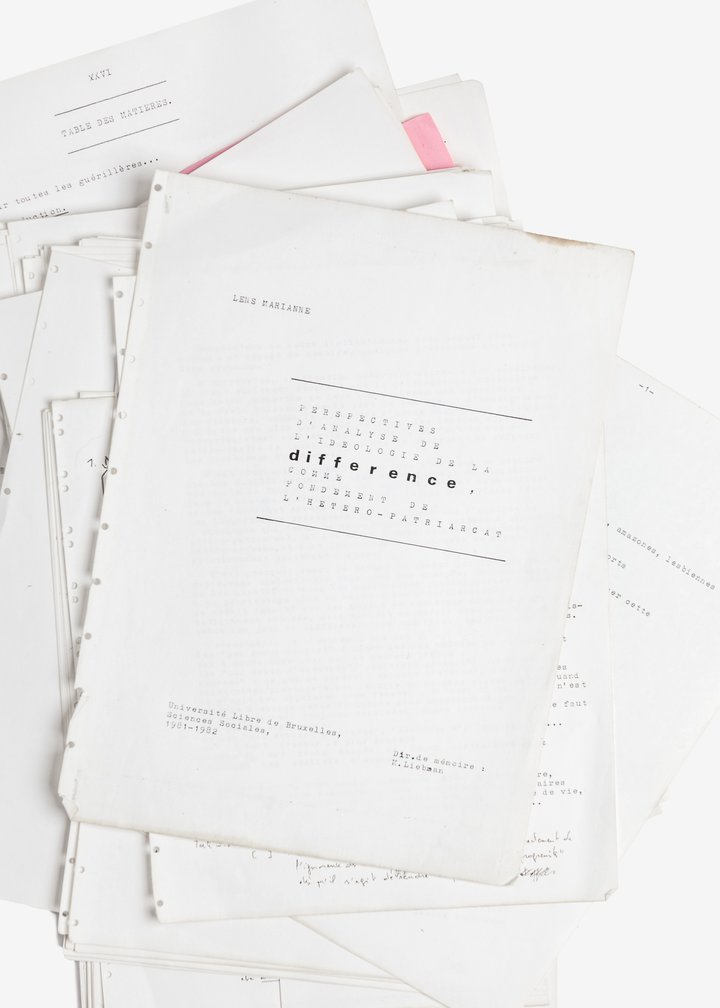

Archive 1. Un mémoire d’unif jugé « pamphlétaire ».

Pour se raconter, elle commence par l’université. À croire que sa vie a débuté à son entrée à l’ULB, en 1977. D’une certaine façon, c’est le cas. Née en 1959 dans une famille waterlootoise qui voyait l’homosexualité comme un « problème », Marian quitte le foyer à 19 ans, après un coming-out désapprouvé. « Je n’en pouvais plus de ne pas exister. » Elle arrive à Bruxelles, seule, sans le soutien financier de ses parents, et commence à étudier les sciences sociales. « J’étais très révoltée et je pensais que c’était avec la sociologie qu’on changeait le monde. »

Les années 80, en Belgique, sont encore marquées par une réelle hostilité envers les lesbiennes et les gays. Absence de droits, tabous et discriminations dans toutes les sphères publiques, qu’elles soient professionnelles, politiques et sociales, ou privées. Ce sont les années d’épidémie de sida et de désintérêt général pour les personnes touchées. « L’homosexualité était toujours perçue comme une déviance, un fait anormal et amoral », explique Marian Lens.

Monde ringard

Pendant ses années universitaires, Marian prend part à toutes les grandes causes de gauche, dans le sillage de Mai 68, alors que s’annonce une troisième vague féministe. Mais, systématiquement, elle s’en trouve exclue. « Les écologistes étaient hyper-sexistes » tandis que « le mouvement féministe belge a longtemps été très réformiste (qui ne veut pas bouleverser les structures de la société, par opposition à révolutionnaire. NDLR) et tout à fait lesbophobe. »

Ces premières expériences militantes décevantes, ajoutées au sentiment de solitude que ressentent nombre de jeunes personnes queers dépourvues de modèles auxquels s’identifier, la poussent davantage vers les lectures. On ne peut comprendre et combattre une oppression « si on ne la nomme pas », dit-elle. Le terme « lesbophobie » n’a été introduit qu’en 1998, mais c’est cette double violence homophobe et sexiste, produite par un système sociopolitique élevant l’homme hétérosexuel en norme absolue, que Marian a étudiée dans son mémoire de fin d’études. En 1982, son travail a été qualifié de « pamphlétaire ».

« Ça a été une grande déception de découvrir à quel point le monde universitaire belge était ringard. » Les travaux académiques féministes portant sur le lesbianisme existent bel et bien, au début des années 80. Mais la Belgique semble l’ignorer. « C’est en lisant des revues scientifiques de l’étranger que je me suis ouvert l’esprit. »

Elle entreprend aussi de recenser toutes les initiatives féministes belges. Et c’est ainsi qu’un beau jour, victoire : elle tombe sur l’association féministe radicale bruxelloise Le Féminaire (qui sera une revue incisive et décisive baptisée Les Lesbianaires un an plus tard). « J’avais enfin trouvé un même langage, une analyse sociale très radicale, historique et internationale. Pendant toutes ces années, je cherchais des égaux. J’ai trouvé des égales. »

Archive 2. Rencontre avec le lesbianisme radical.

Sur la nappe fleurie, aux côtés de son mémoire jauni, Marian aligne d’autres documents. En une d’une revue, on l’aperçoit, attablée avec quatre autres femmes, dans une bibliothèque. Elle a la même dégaine, la même coupe courte et le même air mutin qu’aujourd’hui. Ce document est la revue de presse des Lesbianaires, le Centre de documentation et de recherches sur le lesbianisme radical. « Radical au sens de la racine des choses. »

En rejoignant cette association, vers la fin de ses études, Marian a le sentiment d’intégrer, pour la première fois, un mouvement. « C’était dur, on s’en prenait plein la gueule, mais je n’étais plus seule. Ensemble, on refaisait le monde. » Dans une de leurs revues, on peut lire que l’association entend « créer un espace lesbo-radical de résistance, de lecture et de rencontre », pour faire connaître leur combat, c’est-à-dire une « critique de l’hétéroféminisme réformiste et collabo du patriarcat ». « On appartient à un contexte, explique Marian. On ne savait pas dire les choses autrement, à une époque précise. » Le document indique que ces réunions sont « non mixtes » et nous rappelle que cette pratique, qui cause encore des paniques morales chez certains en 2022, n’a rien de neuf.

Trahisons

Adolescente, Marian était moquée, insultée. Certaines de ses camarades étaient rejetées de leurs familles. Adultes, elles subissaient des intimidations physiques masculines, recevaient des menaces par courrier. Dans les années 1980, les personnes LGBT+ étaient encore fichées par la police et des policières infiltraient les groupes lesbiens. « Le monde était contre toi, tu ne trouvais pas de job, tu étais acculée… C’était dur. Certaines d’entre nous se sont suicidées. »

À Bruxelles, les femmes ouvertement lesbiennes et féministes se connaissent toutes. Elles forment un petit bastion, mobilisées pour leur propre droit d’exister et solidaires de toutes les femmes et minorités. La participation cruciale des lesbiennes à la dépénalisation de l’avortement s’inscrit dans une lutte pour l’autonomie de leurs corps et, ainsi, sortir des rôles d’épouse ou de mère. « Mais [les féministes modérées] préféraient nous exclure. » Les hommes gays, qui restent des hommes, prolongent le machisme de la société sur les lesbiennes et les invisibilisent du mouvement.

« C’était une trahison politique. En tant que lesbiennes, on était trahies partout. » Alors, elles resserraient les rangs. Autour des luttes politiques s’organise une vie culturelle, sociale, amoureuse. « Nous étions une armée d’anciennes amantes. » Leurs béguins se font et se défont. « On osait très vite, très fort, mais avec beaucoup de respect. C’était un travail politique de refuser des relations qui reproduisaient les violences patriarcales. »

Séparatisme

« Ni Dieu ni mec » et « Lesbiennes guérillères contre la classe des hommes », scandent-elles. C’est dans les séparatismes politiques des décennies précédentes, du Mouvement de libération des femmes en France et des Black Panthers aux États-Unis, qu’elles trouvent les outils pour façonner leurs revendications et leurs identités. « En tant que lesbienne, on est exclue du système hétéropatriarcal, on n’est plus vraiment une femme, mais on n’est pas un homme pour autant. Donc ça donne des idées : d’autres identités sont possibles. » Le lesbianisme permet d’entrevoir un monde en dehors de la famille hétérosexuelle, fondement du patriarcat, et de penser au-delà de la binarité de genre. Marianne abandonna ainsi les deux dernières lettres de son prénom pour embrasser une identité plus fluide.

Dans la tradition militante de l’époque, les Lesbianaires créent des revues. Elles les recueillent aussi. Leur centre de documentation met à disposition un fonds de près de 500 ouvrages en français et en anglais, une collection de périodiques et des extraits de presse sur les « luttes du passé féministe et la résistance lesbienne de toujours ».

C’est durant ces années que les premiers centres d’archives féministes lesbiens commencent à se multiplier, à Paris, New York ou Berlin, explique Suzette Robichon, militante lesbienne, membre du collectif français Archives recherches et cultures lesbiennes (ARCL), au micro de France Culture. « C’était à la fois un lieu de rassemblement de ce qui se faisait, devant la floraison de groupes et de journaux, et un lieu de visibilité et de résistance contre l’effacement de l’histoire. »

Archive 3. Fières d’être lesbiennes.

À l’étage de la maison de son épouse Jaco, Marian ouvre les bras face à une bibliothèque qui court jusqu’au plafond. « Regarde tout ça ! La richesse de réflexion ! » On peut lire des titres tels que Perspectives lesbiennes radicales, Une anthologie séparatiste ou La construction culturelle de la sexualité. « C’était une époque hyper-collectiviste. J’insiste, ça a été une construction collective de l’analyse. Aucune de nous ne pouvait prétendre avoir inventé quoi que ce soit seule. »

Ne se tient devant Marian qu’une infime portion de tous les titres qu’elle possède ou qui ont occupé les rayons d’Artemys, la librairie qu’elle ouvre en 1985. « Je prenais tout, tout, tout ce qui était écrit qui concernait les lesbiennes. J’avais un exemplaire de chaque livre plutôt que des piles du même livre. » La littérature scientifique, romanesque ou poétique lesbienne ne manque pas. Mais il faut savoir où se la procurer à travers le monde. La librairie Artemys, lovée dans l’étroite galerie Bortier, du centre de Bruxelles, finit par compter près de 10 000 exemplaires.

De son propre aveu, Marian n’est pas très commerciale. À vrai dire, Artemys n’a jamais été qu’un simple espace de vente. « Artemys, c’était tout : une librairie, un centre politique, un centre de crise et de “care” (soin), parfois même une hotline de prévention pour le suicide. » À une époque où les lieux de rencontres sont confinés à de rares bars lesbiens sans devanture, la librairie est un lieu unique, ayant pignon sur rue et ouvert en journée. C’est un espace d’autonomie, culturelle comme financière, puisque, ouvertement lesbienne, Marian ne trouve nulle part de travail lié à ses compétences.

Révolution et rigolade

Artemys jouit d’une longévité inespérée, pour une librairie indépendante : 18 ans. Son quinzième anniversaire, en 2000, est l’occasion d’organiser un événement ambitieux, réunissant des lesbiennes de Belgique et de l’étranger pour une journée d’échanges autour de thèmes lesbiens (« Quel avenir pour l’expression lesbienne » et, en néerlandais, « Comment les lesbiennes brisent-elles les normes hétérosociales ? »). Projections de films, débats (avec, notamment, l’éditrice Hélène Amalric et l’autrice Danielle Charest), cours d’autodéfense, ventes de livres, séances de dédicaces et, évidemment, une soirée dansante avec DJ. Révolution sans rigolade n’est que ruine de l’âme.

Les photos de l’événement immortalisent des salles combles, des femmes qui en applaudissent d’autres grimées en hommes, dansant sous une bannière « Proud to be lesbians ». « Tu vois, à l’époque, on le faisait juste pour nous, on ne se rendait pas compte que ça allait être important. » Pour Marian, des liens clairs existent entre les lieux dédiés aux idées et ce qu’on nomme aujourd’hui les « safe spaces ». Aucun hasard, donc, qu’Artemys fasse partie des six associations qui cofondent la Rainbow House de Bruxelles, en 2001.

Commercialement, la librairie a toujours été sur le fil. Mais le début du deuxième millénaire est encore plus rude et Marian se voit obligée de mettre la clé sous la porte en 2003. Deuil et burn-out lui feront prendre de la distance par rapport au monde militant pendant 10 ans. Artemys n’est plus, mais, à Bruxelles, la bibliothèque de l’Université des femmes Léonie La Fontaine, la bibliothèque queer autogérée (c’est-à-dire horizontale et non institutionnelle) La Foudre ou la librairie féministe Tulitu, pour ne citer qu’elles, assurent sa relève.

Archive 4. Transmettre la mémoire homo.

Marian n’est cependant pas du genre à laisser les souvenirs d’Artemys s’évaporer. Auprès des Lesbianaires et avec sa pratique de libraire, elle a intégré l’absolue nécessité de consigner les éléments qui retracent sa vie à elle, celle de ses compagnonnes de luttes, de ses amantes ou d’inconnues. C’est ainsi qu’on s’ancre dans une histoire collective, crée des repères, offre des clés de compréhension à celles et ceux qui suivent.

L’héritage d’Artemys est rangé parmi les 70 mètres courants de classeurs, boîtes, disques durs… que possède Marian. Les missions et raisons d’être de la librairie sont également racontées dans un article pour la revue du Fonds Suzan Daniel, publié en 2012. Ce fonds belge d’archives et de documentation LGBT+, créé en 1996, a pour objectif de rassembler, ordonner et inventorier tous les témoignages homos, lesbiens et transgenres possibles : documents d’associations, lettres d’amour, journaux intimes, flyers, affiches de bars, revues, objets et même emballages de préservatifs. On peut, par exemple, écouter les cassettes audio de l’émission d’actualité lesbienne « Sappho l’dire » sur Radio Air libre, animée par Élodie Marrel de 2001 à 2003 ou regarder les photos de manifs prises par Lieve Snellings dans les années 90.

Le Fonds n’a que 25 ans. La mémoire LGBT+ belge est, pour cela, toujours lacunaire, explique Bart Hellinck, archiviste et historien. « Beaucoup d’écrits ont été censurés. Il y a de l’information officielle, policière ou judiciaire, mais c’est de l’information qui regarde l’homosexualité d’un point de vue légal. »

« Lorsqu’une lesbienne mourait, il arrivait souvent que sa famille détruise toutes les traces de son homosexualité », rappelle Marian. Le Fonds s’efforce ainsi de faire grandir une « conscience d’archive », faire comprendre que tout ce qui concerne les vies LGBT+ a valeur d’archive, surtout lorsque cela relève de l’intime. « La correspondance privée ou les lettres d’amour reflètent d’autres aspects de la réalité que ce qu’on peut lire dans des comptes rendus d’associations. » Ces éléments permettent d’incarner les luttes, donner de l’épaisseur aux vies hors norme qui, en le voulant ou non, ont été pionnières.

Archive 5. Bruxelles lesbienne.

Entreposés à température adéquate, les 450 mètres courants d’archives du Fonds Suzan Daniel sont accessibles à quiconque en fait la demande – généralement des universitaires. Encore faut-il en connaître l’existence. Artemys avait une vitrine ; le Fonds, lui, est confidentiel. Comment rendre aujourd’hui accessible et vivante cette riche histoire, d’intérêt public ?

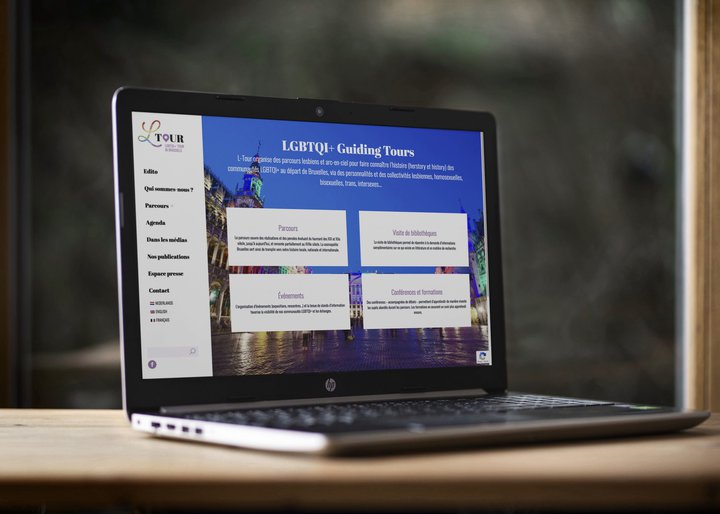

Depuis 2013, Marian guide des petits groupes dans les rues du centre-ville, à l’aide de son parapluie arc-en-ciel. De la Rainbow House jusqu’aux ruelles « louches » où se situaient les premiers bars homos, en passant par un mémorial, elle révèle ou contextualise les divers lieux emblématiques de la communauté LGBT+ belge, nomme celles et ceux qui ont œuvré pour la cause commune. Le parcours, en constante évolution, « dévoile l’évolution en dents de scie des mœurs, des lois et des droits en Belgique et explique les périodes de répression ou de recul, ainsi que les victoires ». Ces balades d’une heure ou deux ont tendance à s’éterniser. Lorsque Marian se lance dans ses explications, elle détaille, digresse et ouvre des parenthèses sans toujours les refermer.

Mémoire vive

« Les L-Tours, c’est la transmission de la mémoire. Grâce à eux, j’ai vu un réel changement de mentalité politique. Un respect, une volonté d’entendre, une maturité magnifique. Puis, ce sont souvent des familles, des Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui veulent savoir ce qu’est le lesbianisme. Pour moi, c’est très nouveau. » Ces derniers mois, Marian a également guidé des écoles, des institutions ou des personnes venues de l’étranger, à l’occasion des Heritage Days ou des Prides.

Depuis 2019, le L-Tour est également doté d’un site web. Marian l’envisage comme une plateforme où poursuivre la transmission, en répertoriant des ressources, par-tageant des articles, présentant des portraits… Elle mesure l’enjeu de l’accès (numérique) aux ressources théoriques sur lesquelles appuyer son militantisme. Artemys était déjà l’une des rares librairies belges à posséder un site web.

Lors d’une rencontre organisée par les Journées du Matrimoine, en 2020, elle était invitée à discuter de l’accès à ses propres histoires, avec les militantes Fatima-Zohra Ait El Maâti (Imazi·Reine), Estelle Depris (Sans blanc de rien) et Manon Brulard (EqualStreetNames.brussels). Il y était entre autres question d’espaces physiques où se retrouver, partager, s’exprimer, inviter. « Pour moi, un site, c’est quelque chose de très physique, dit-elle. Contrairement aux réseaux sociaux qui sont trop éphémères. » Choc générationnel et contradiction sur scène : Instagram représente aujourd’hui une galaxie vivace de comptes militants et est l’un des modes d’action privilégiés d’Estelle Depris et de Fatima-Zohra Ait El Maâti pour atteindre les jeunes qui s’intéressent à leurs combats. Même si Estelle Depris concède que c’est « un moyen et pas une fin ». Depuis, le L-Tour a fait une arrivée timide sur Instagram.

« Il faut créer des ponts, avance Marian, sur scène. Le meilleur fioul, c’est l’espoir, réaliser des choses, s’intéresser aux autres. »

Wikipédia est le huitième site le plus visité au monde, ce qui en fait un outil politique, selon Manon Brulard. « Ce sont des routes de savoir qui sont utilisées par la plupart des gens. » Seulement 19 % des biographies y sont celles de femmes (chiffres de décembre 2021). Manon Brulard et les Journées du Matrimoine ont entrepris depuis quelque temps de rétablir la balance en créant des pages consacrées aux pionnières belges. Parmi elles, Marian Lens. « C’était une vraie reconnaissance. Et c’est rare, pour nous les lesbiennes politiques radicales, d’avoir une reconnaissance pour ce qu’on a fait, en dehors du milieu, confie Marian. Là je me suis dit : “Wow, c’est un acte incroyable.” »

Interview de Marian Lens et Louis Van Ginneken dans Les Promesses de L’Aube, sur Radio Panik (dès les 58e minute)

-

Endroits sûrs où les personnes marginalisées peuvent se réunir pour échanger sur leurs expériences spécifiques ou communes.

↩