Les infrastructures publiques en Belgique ? Laisse béton

Quand les ponts, les routes et les tunnels lâchent, c’est l’économie qui tousse et le moral qui trinque. Investissements faiblards, projets reportés et routes trouées. Qui mise encore sur les infrastructures de la Belgique ?

Cela vous fera une belle jambe lundi matin, quand vous serez de nouveau coincé dans les bouchons du tunnel Kennedy (qui passe sous l’Escaut, au sud d’Anvers), mais sachez qu’il y a un demi-siècle, ce tunnel marquait l’aube d’un temps nouveau, glorieux, filant à pleine vitesse. Mieux : c’était une porte vers la paix mondiale.

Le 31 mai 1969, pour l’inauguration, « des millions de francs de feux d’artifice ont été tirés », rapporte alors De Post, pour fêter cette merveille du monde (« le tunnel le plus large du monde »). Le gouverneur libéral Andries Kinsbergen décrit alors l’ouvrage comme « une nouvelle étape sur la voie du rapprochement entre les gens, condition indispensable à la compréhension mutuelle et à la solidarité ». La technique et la science, dit-il encore, « ouvrent la voie aux échanges intellectuels entre les peuples, qui est si nécessaire et élargit tant les horizons. Aujourd’hui, chacun d’entre nous est un élément du même grand courant international et devient ainsi citoyen du monde ».

Bien sûr, la raison première et principale de cette fièvre de la construction était la nécessité, en tant que ville et que (petit) pays, de ne pas rater le train d’une économie de plus en plus mondialisée. Mais la philosophie éclairée qui sous-tendait cet élan, au lendemain d’une guerre mondiale qui avait déchiré les pays et les populations, n’en était pas moins sincère. La paix entre les peuples et l’unification ont en effet joué un rôle dans le déploiement du réseau des autoroutes européennes : 25 pays, 58 000 kilomètres d’autoroutes, dont 1 100 en Belgique.

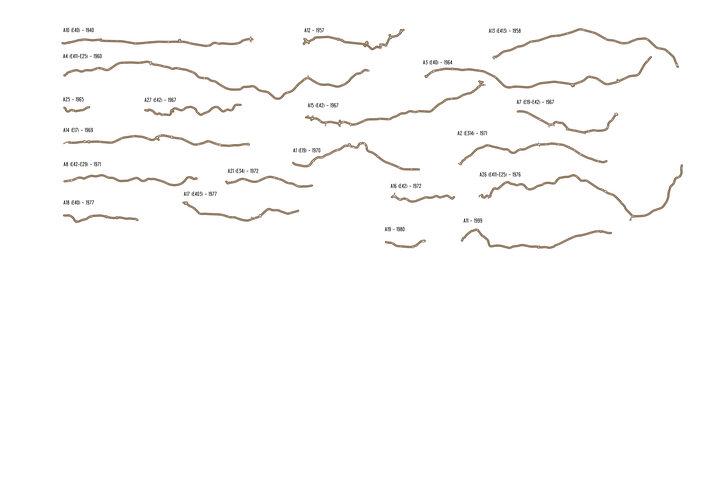

« Ce plan autoroutier a vu le jour au début des années 50, explique Yves Rammer (ULB), ingénieur civil et expert en grands projets de construction. La Belgique est d’abord restée à la traîne à cause de l’instabilité politique qui y régnait dans les années 50, avec la question royale, la guerre scolaire et les grèves contre la loi unique. Mais à partir de 1965, elle est sortie des starting-blocks. Entre 1970 et 1979, 500 kilomètres d’autoroutes en béton armé ont été aménagés. »

Les Trente Glorieuses

Quand Baudouin et Fabiola entrent dans le tunnel Kennedy en 1969, les grues et les bétonnières tournent encore à plein régime dans les pays avoisinants. Mais la crise pétrolière guette. « C’est la fin des Trente Glorieuses, poursuit Rammer, ces trente années prospères, de 1945 à 1975, durant lesquelles les gouvernements ont investi massivement dans les infrastructures. »

D’Adinkerke à Arlon, la majorité des routes, ponts et tunnels que vous empruntez – au pas d’homme, souvent – datent de « l’avenir d’hier ». Ils ont été construits et creusés pendant les décennies de (re)construction, quand l’idée selon laquelle il relève de la mission essentielle des pouvoirs publics d’investir dans les infrastructures semblait encore être une loi naturelle.

« La loi de John Maynard Keynes était promue depuis les années 30 », précise Michael Ryckewaert (VUB), auteur de Building the Economic Backbone of the Welfare State in Belgium. Infrastructure, Planning and Architecture 1945-1973. « Cette doctrine voulant que les pouvoirs publics doivent a fortiori, dans les moments de crise, investir dans les infrastructures pour dynamiser l’économie. »

Dans cette entreprise de dynamisation, quelques solides coups de manivelle furent encore donnés après le choc pétrolier de 1973. Ce qui était inscrit dans les carnets de commandes fut mis en chantier. « Une stratégie aveugle pour vaincre la crise à coups de béton, résume Ryckewaert. Avec pour conséquence une surproduction de travaux publics dans les années 70. »

« Le premier choc pétrolier et la fin de la convertibilité du dollar en or ont sonné la récession économique partout dans le monde », corrobore Rammer. Mais la Belgique a continué de construire, à contre-courant, et a ainsi accumulé une dette colossale. Au début des années 80, après la deuxième crise pétrolière, la partie est finie. Dans le bâtiment, un travailleur sur quatre perd son emploi. Et les travaux de construction ? Ils ne bougeraient pas beaucoup pendant vingt ans. « Alors, quand il faut faire des économies, le choix se pose : économiser sur les infrastructures, dont on sait que les avantages ne se ressentiront que bien des années plus tard, ou sur la consommation immédiate ? », explique Dirk Verwerft, collaborateur au Bureau fédéral du Plan.

Keynes, RIP

Les politiques optent pour la première solution. « La pensée selon laquelle les investissements publics donnent un coup de fouet à l’économie n’était pas remise en cause dans les années 60, assure De Grauwe. Mais la donne change avec le paradigme du néolibéralisme. Pendant des années, nous avons enseigné – moi y compris – à des économistes que lorsque les pouvoirs publics investissent, ils font fuir les investissements privés. C’en est devenu un mantra : seul le secteur privé est productif. Et si le secteur public injecte tout de même des fonds dans les infrastructures, il ne peut plus le faire qu’en collaboration avec le privé. En conséquence, les fonds publics vont, tout au plus, à des projets à rendement direct. Comme le palais de justice et les tunnels de Bruxelles ne rapportent rien, ils continuent de dépérir. »

Rafistolage

Les chiffres attestent de la constante politique – ou plutôt non politique – de désinvestissement. Le Bureau du Plan a vu ces investissements passer d’une moyenne annuelle de 5 % du PIB dans les années 70 à 2,4 % en 2015, ce qui est nettement en deçà de ce qui se fait dans nos pays voisins. En 2016, l’Europe a exhorté la Belgique à investir davantage dans ses infrastructures. Cette même année, dans l’ensemble de l’Europe et dans la zone euro, les investissements publics sont tombés à 2,7 % du PIB, soit « le niveau le plus bas depuis vingt ans » d’après la Banque européenne d’investissement (BEI). Les investissements sont également restés bloqués à 20 % en dessous du niveau d’avant la crise financière de 2008. Le plus alarmant, c’est que « les investissements ont été les plus bas dans les pays dont la qualité des infrastructures laissait déjà à désirer » (BEI).

La BEI et le Forum économique mondial réalisent périodiquement une mesure des attentes des administrations locales et des chefs d’entreprise. Un administrateur sur trois signale que les investissements dans les infrastructures ne répondent pas aux besoins. Chez les chefs d’entreprise belges aussi, la confiance en la qualité des routes et des chemins de fer, surtout, a baissé ces cinq dernières années.

Pour des pays dirigés par des gouvernements de centre droit et libéraux, comme le nôtre, ce n’est pas une nouvelle réjouissante. L’optimisme a beau être une obligation morale, il ne remplit pas de conteneurs et ne résorbe pas d’embouteillages.

Yves Rammer (ULB), cité plus haut, est spécialisé dans la gestion d’actifs dans le domaine des ponts et des routes. « Dans le secteur, la règle veut qu’il faille consacrer chaque année entre 1,5 et 2 % de la valeur totale des infrastructures à l’entretien, aux réparations et aux nouvelles constructions. Cela revient à un budget annuel de 100 milliards d’euros si l’on considère un portefeuille de ponts et de routes d’une valeur de 5 000 milliards d’euros. Nous sommes largement en dessous. Est-ce une catastrophe ? Non. Mais il ne faut pas laisser le fossé se creuser trop longtemps. »

« Nous avons raté le train en marche il y a plusieurs décennies, selon l’ingénieur industriel en construction Wim Van den bergh (Université d’Anvers). C’est pour cette raison que nous sommes coincés aujourd’hui. En hiver, le gel prolongé cause de plus en plus de nids de poule et de fissures sur les routes, et en été les ornières se creusent à cause des embouteillages, qui accroissent la pression sur un revêtement déjà mauvais. La circulation est tellement dense qu’il devient sans cesse plus difficile d’effectuer des rénovations structurelles. »

Cette impasse, l’Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer - AWV) la connaît bien. « Nous ne pouvons pas fermer en même temps trois tunnels autour d’Anvers pendant plusieurs jours sans créer un gigantesque infarctus routier, expose la porte-parole Veva Daniels. Nous organisons les chantiers en fonction les uns des autres, mais nous ne pouvons pas être partout en même temps. »

« Il existe bien quelques nouvelles initiatives en matière d’entretien structurel, mais trop peu pour parler d’une politique routière durable, estime Van den bergh. En fait, on consacre le budget déjà limité principalement au rafistolage. On bouche les trous. Attention : il faut le faire, pour des questions de sécurité immédiate, mais les manquements structurels restent. […] Les Pays-Bas s’y prennent mieux que la Flandre. Tous les sept ans, ils fraisent et renouvellent la couche supérieure des routes, même si aucun dégât n’est encore visible. Ici, on ne pose un nouveau revêtement que lorsqu’on voit les nids de poule et les fissures. »

Wim Van den bergh a quelquefois le moral dans les talons quand il se trouve devant un auditoire d’aspirants ingénieurs. « Vous parlez de construction durable et d’exigences de qualité. Techniquement, nous sommes parfaitement capables de construire des ponts et des routes pour les 50, voire les 100 prochaines années. Les ingénieurs ont le savoir-faire nécessaire. Mais quand mes étudiants débarqueront sur le marché, le prix sera le seul critère. Les marges sont devenues si minces que la qualité en pâtit nécessairement. Nous ouvrons ainsi la voie au délabrement. »

Un pont trop loin

Les politiciens et les économistes peuvent discuter indéfiniment du pourquoi des désinvestissements, mais une chose est sûre, la détérioration n’est imputable ni au béton ni aux ingénieurs du passé.

« On entend parfois dire qu’on a construit trop vite et trop bon marché dans les années 60, fait remarquer Yves Rammer. Que les entrepreneurs étaient douteux et les ingénieurs incapables. Ce sont des âneries. Pour le pont de Gênes, certains pointent du doigt l’architecte Riccardo Morandi. Mais déjà pendant la construction de son pont, Morandi était furieux contre les pouvoirs publics. Il avait exigé un contrôle concernant l’effet des tremblements de terre sur son pont, on le lui a refusé. Dix ans après la construction, il a constaté une corrosion, mais rien n’y a été fait pendant quinze ans. Les accidents arrivent et les erreurs de calcul et de construction existeront toujours, mais cela n’explique pas le recul structurel des infrastructures. »

« Il ne faut pas non plus juger le passé à l’aune de ce qu’on sait aujourd’hui. La technologie du béton précontraint était bien connue dans les années 60, mais on n’en avait pas encore d’expérience à long terme. À la fin des années 60, le chlorure de calcium était utilisé dans le béton pour résister au gel. Aujourd’hui, on sait que c’est mauvais pour l’acier. En vieillissant, le béton devient poreux, l’eau s’infiltre, l’acier rouille et le béton se fend. C’est le problème dans les tunnels bruxellois : on ne le voit pas immédiatement, mais un coup au plafond suffit à faire tomber des morceaux de béton. »

L’augmentation exponentielle de la sollicitation des ponts et des routes ne pouvait pas non plus être prévue. « On est passé de 2 à 10 millions de voitures en quarante ans, indique Rammer. Et ces voitures sont encore le moindre mal : les camions sont plus nombreux et plus lourds. L’effet d’un camion sur le vieillissement des ponts et des routes est mille fois plus important que celui d’une voiture. »

Devons-nous pour autant trembler en montant sur le viaduc de Vilvorde, par exemple ? « Non, tempère Rammer. Surtout, ne dramatisons pas. La France fait régulièrement une évaluation de ses 12 000 ponts. Au dernier exercice, la moitié nécessitaient des travaux de réparation légers, sans urgence ; 3 000 devaient être réparés plus rapidement ; 651 présentaient des manquements très graves ; 135 devaient fermer immédiatement et être démolis et remplacés sans délai. Sur les 92 ponts et viaducs de Bruxelles, trois se trouvaient dans cet état extrême. »

Si la sécurité n’est pas immédiatement menacée, l’économie, elle, souffre de la situation. Les infrastructures publiques se muent de moteur en frein quand les manquements deviennent trop importants. L’OCDE évalue le coût annuel des bouchons belges à 8 milliards d’euros, soit 2,2 % du PIB.

Mais il n’en va pas que du porte-monnaie. « Peut-on être fier d’un pays qui se délabre à vue d’œil ?, se demande Wim Van den bergh (Université d’Anvers). Comment cela affecte-t-il les gens de voir tout aller à vau-l’eau ? Moi, je me sens mieux quand je roule sur une route en bon état ou quand j’entre dans un beau bâtiment. »

Tout cela est affaire de béton et de briques, mais pas seulement. « Il relève de la mission essentielle des pouvoirs publics d’investir dans tout ce qui sert l’intérêt et la santé de la société et de la population, affirme Wim Van den bergh. Aussi bien les ponts, les routes, les canaux et les chemins de fer que les hôpitaux, la culture et l’enseignement. C’est là qu’est le drame des infrastructures défaillantes : les pouvoirs publics – ou plus précisément le gouvernement – désinvestissent depuis des décennies dans les ressources de la société. »

La règle d’or

Comment inverser la tendance ? Avec de l’argent, évidemment, beaucoup plus d’argent. « Nous avons fait une simulation avec le Bureau du Plan, rapporte Dirk Verwerft. Si on investissait un demi-pour cent du PIB en plus (c’est-à-dire environ 2 milliards d’euros), ce qui permettrait simplement de se mettre plus ou moins à niveau par rapport aux pays voisins, on récupérerait trois quarts des coûts engagés. »

Trente ans après la chute en disgrâce de la pensée keynésienne et, à mesure que la déchéance devient de plus en plus visible, il semble qu’un revirement s’amorce – du moins dans les intentions. « Pour les autoroutes, l’effort de rattrapage a été engagé, assure l’AWV. Pour les routes régionales, il est en cours. Les investissements ont grimpé à un niveau historiquement élevé pendant la dernière législature. Le gouvernement flamand n’a pas fait d’économies dans ce domaine. Le budget alloué aux infrastructures a augmenté d’un tiers. »

Le Premier ministre Charles Michel a présenté en septembre 2018 son « pacte national », qui doit porter les investissements publics à 3,2 % du PIB. Sur les 150 milliards prévus pour 2030, 27 milliards sont destinés à des investissements qui ne sont pas encore spécifiés en matière de mobilité. « C’est un petit bonus bienvenu, estime Michael Ryckewaert, mais certainement pas un plan d’investissement fort. Surtout quand on sait que des investissements déjà existants, comme la liaison Oosterweel [projet qui doit boucler le ring périphérique anversois, NDLR], sont compris dans la manne. »

En Europe aussi, depuis la crise de l’euro, on entend à nouveau de temps à autre un écho du volontarisme qui était si répandu pendant les Trente Glorieuses. « Le plan Juncker a activé le Fonds européen pour les investissements stratégiques, relève Dirk Verwerft (Bureau du Plan). Un État membre peut soumettre un projet concret et, si la BEI l’estime recevable – c’est-à-dire, en l’occurrence, rentable –, on peut se mettre au travail en maintenant les fonds hors du budget. C’est un excellent plan, et la Belgique y participe, mais cela reste une approche ponctuelle et par projet. »

« La situation serait moins précaire si l’Europe avait abandonné ses règles budgétaires bien plus tôt, selon Paul De Grauwe. Les investissements publics ne doivent pas entrer dans le budget ordinaire, mais être financés via des obligations. Il faut généraliser ce qu’on appelle la règle d’or. Pourquoi des pouvoirs publics ne pourraient-ils pas contracter des dettes si c’est pour financer des infrastructures productives à long terme et bénéfiques pour l’économie ? Il faut abandonner le fétichisme de l’endettement, sans quoi nous ne construirons plus rien. D’ailleurs, le secteur privé présente un taux d’endettement plus important que le public. »

En parlant de fétichisme : les fameux PPP, ou partenariats public-privé, constituent-ils une solution ou une partie du problème ? Sur les 150 milliards envisagés par Charles Michel, plus de la moitié doit provenir du privé. « En Belgique, nous n’avons pas beaucoup d’expérience en matière de PPP, répond Yves Rammer. Est-ce une bonne idée ? Tout dépend. Au Royaume-Uni, ils ont récemment renationalisé certains projets PPP, notamment dans les chemins de fer. La France présente de meilleurs exemples, par exemple l’extraordinaire viaduc de Millau. »

Mais placer encore plus d’infrastructures d’utilité publique dans des mains privées ne semble pas judicieux, selon De Grauwe. « Pour les autoroutes, c’est possible, mais à condition d’évoluer dans un cadre réglementaire strict pour éviter la corruption, comme en Italie. Mais on ne peut quand même pas instaurer un péage aux routes secondaires ou à chaque tunnel… Ces infrastructures sont des biens publics par excellence. »

Plus de privé et plus de budget ne suffiront pas, en soi, à inverser la tendance. « Il y a une question que vous n’avez pas encore posée, fait remarquer Michael Ryckewaert : quelle est la vision ? Dans les années 70, les gouvernements n’hésitaient pas à s’endetter lourdement, mais cette politique allait de pair avec une bonne évaluation des besoins. Ces analyses coûts-avantages n’étaient pas non plus une science exacte. Avec le développement des autoroutes, on a cru ne plus avoir besoin des rails, et on a supprimé un réseau très dense de lignes de tram. Aujourd’hui, on regrette amèrement de ne plus avoir le tram qui reliait Vilvorde à Bruxelles par la Schaarbeeklei. »

Évaluer les besoins d’après-demain est toujours une entreprise hasardeuse, mais il faut au moins se prêter à l’exercice. Dans les années 60, quand on a réfléchi à la colonne vertébrale de l’État providence, on a pensé à des kilomètres d’autoroutes. « Aujourd’hui, ce même exercice ne conclurait certainement pas à un besoin de plus d’autoroutes, suppose Michael Ryckewaert. Il me semble aller de soi qu’aujourd’hui, une analyse des besoins pour l’avenir économique de la Belgique préconiserait des investissements importants dans les transports en commun. »