Celles qui restent

Femmes contre les violences policières

Illustrations : Melek Zertal

Textes (CC BY-NC-ND) : Myriam Ali Saïd

Accompagnement (CC BY-NC-ND) : Sylvain Anciaux

Publié le

Les violences policières touchent presque toujours les hommes. Mais dans l’ombre, ce sont les mères, filles et compagnes de victimes qui luttent. Des femmes marginalisées, dont j’ai voulu raconter le combat.

Comte de Flandre. C’est le nom du quartier molenbeekois où j’habite, avec ma mère et mes quatre frères. Un soir d’août 2020, alors que je suis en France, une amie m’envoie une vidéo publiée sur Facebook. On y voit mon petit frère, interpellé par la police dans le contexte tendu du confinement. L’ami avec qui il remonte la rue ne porte pas de masque. Mon frère, lui, le porte sous le menton. Une infraction qui leur vaut un contrôle d’identité. La scène est filmée par le Biais vert, un média militant écologiste, et publiée sur leur page Facebook. Sur la vidéo, les choses tournent mal.

À peine descendus de leur voiture, les agents distribuent quelques coups à l’ami de mon frère, qui essaye de s’interposer, avant de déguster à son tour. Pour moi, c’est le choc. Illico, j’appelle à la maison. Pour savoir. Mon frère est là, il m’explique. « Ne t’inquiète pas, c’était il y a plusieurs semaines déjà. » Le jour du contrôle, il est rentré à la maison comme si rien ne s’était passé, sans en parler. Mais aurait-il pu ne pas rentrer ? J’entame des démarches pour trouver un avocat, porter plainte… Mais mon frère est catégorique : hors de question de faire quoi que ce soit. Pour lui, c’est du passé.

A., une jeune fille dans ma tranche d’âge et habitante de Chicago, le quartier de l’autre côté du canal calé entre la place Sainte-Catherine et le Petit-Château, a vécu une histoire qui, par ici, est qualifiée d’ordinaire. Il y a quelques années, elle est réveillée par un grand boum. Six heures du matin, elle saute du lit, accourt dans le salon. Au sol, son frère menotté. À côté, la porte, sortie de ses gonds par les forces de l’ordre. Debout, au milieu du salon, un paquet de policiers. A., c’est une dure à cuire. Une rappeuse en claquettes-chaussettes. Pourtant, quand elle nous raconte cette perquisition, ses larmes ne s’arrêtent pas de couler. Plus que pour son frère, plus que pour elle, A. est inquiète pour sa mère, traumatisée par l’événement.

C’est cette histoire que je veux raconter, celle des sœurs, des mères et des femmes de victimes de violences policières qui tirent les combats, judiciaires, médiatiques. Seules contre tous. Y compris contre leurs hommes.

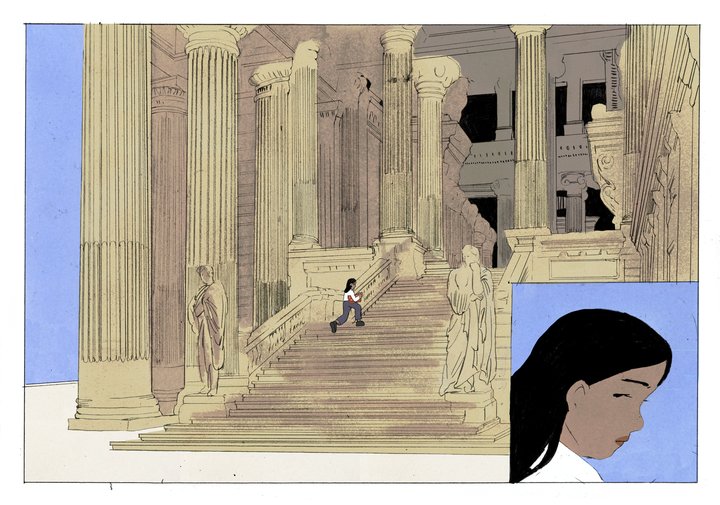

9 mai 2017, 21 h 30. L’air est encore doux sur la place Poelaert, à Bruxelles. Il fait 17 degrés. Une moto la traverse, sur les pavés. Derrière le guidon, Ouassim, 24 ans. Son amoureuse, Sabrina, quatre ans plus jeune, s’agrippe à la taille du pilote. Ses longs cheveux blonds dépassent du casque et flottent au vent. Soudain, une sirène. Dans le rétro : des lumières bleues.

Quelques minutes plus tard, les deux corps gisent au sol, entre les trois voitures de police impliquées dans l’accident qui aura coûté la vie au couple. Dans les faits, Ouassim et Sabrina avaient commis trois délits mineurs : un excès de vitesse, une absence de clignotant et le port de chaussures inadéquates pour la conduite d’une moto. Des motifs suffisants aux yeux des policiers pour entamer une course-poursuite. Ouassim est mort sur le coup, Sabrina quelques heures plus tard à l’hôpital.

Octobre 2022. Cinq années ont passé, la place n’a pas beaucoup changé. Les échafaudages du palais de justice sont toujours là. Ce ne sont plus Sabrina et Ouassim qui occupent le pavé, mais leur famille. Les mères, les tantes, les sœurs et les amies des deux victimes tiennent une banderole : « Non à l’impunité pour les policiers violents et racistes. » En juin 2022, le ministère public a requis un non-lieu, soit l’abandon d’une action judiciaire en cours de procédure. Finalement, le 12 octobre, les trois policiers impliqués sont inculpés, ils seront jugés pour homicide involontaire. Le procès s’ouvrira en septembre 2023.

« Que des gifles »

Joke Callewaert est avocate. Elle a l’habitude de défendre des (familles de) victimes de violences policières. Le cabinet au sein duquel elle exerce, Progress Lawyers Network, a notamment défendu (ou défend encore) les familles de Mawda, Sourour, Sabrina et Ouassim. Presque systématiquement, les clients de Joke sont des garçons. Dans son appartement molenbeekois, dos à un mur qui fait office de bibliothèque, elle calcule. « On a aussi des plaintes de filles qui ont reçu des coups. Souvent, ça se passe lorsqu’il y a des contrôles vis-à-vis des garçons et que les filles interviennent pour éviter que ça dégénère. Mais c’est un problème qui touche surtout les garçons. L’avocate molenbeekoise poursuit : Généralement, les violences se font dans des commissariats, suite à des délits. Et il y a beaucoup moins de filles qui commettent des délits. Dans ce sens-là, il y a moins d’opportunités où ça peut se produire. »

Dans ces dossiers, Joke analyse en général deux schémas de réaction. « Souvent, la violence est commise contre les jeunes de quartiers, issus de l’immigration. Les parents ont souvent le réflexe de se dire “Ouille, mon fils a fait quelque chose de mauvais. Parce que la police, c’est la police, et que moi je n’ai jamais eu de problème avec la police.” Mais, maintenant, les parents de la deuxième génération qui ont connu ces problèmes, ont été victimes de ces mêmes violences, prennent une défense beaucoup plus forte. Ils n’acceptent plus l’idée. »

Juillet 2022. Dans le jardin d’une maison saint-gilloise voisine, des enfants profitent bruyamment du soleil. Latifa Elmcabeni, cofondatrice du collectif des Madrés, s’excuse de ne pas pouvoir nous recevoir dans un local adéquat. Le collectif n’en a pas. Fondé en janvier 2018, il compte aujourd’hui plus d’une trentaine de femmes. « Le collectif des Madrés est né en 2018, à la veille du ramadan. Un de mes fils, mineur à l’époque, est revenu en courant à la maison, disant que son frère était en train de se faire gifler par une policière. Je suis allée voir sur place, et la commissaire était très agressive, elle n’a pas voulu nous expliquer, elle montrait qu’elle avait le pouvoir. Elle ne répondait pas à nos questions et nous insultait en néerlandais. Je n’ai pas voulu répliquer, de peur de me faire embarquer. »

Latifa reprend son récit. « Sur le moment, j’avais de la haine, et, quand on est rentré à la maison, j’ai voulu contacter un avocat. P-V, témoins, voilà ce qu’on m’a demandé. J’avais rien, il m’a répondu qu’il ne savait rien faire… J’étais anéantie. » Démarre ici le combat des Madrés contre Uneus (Union pour un environnement urbain sécurisé), une police de proximité développée à Saint-Gilles en 2012. La brigade avait fait parler d’elle, si bien que le magazine Alter Échos avait titré « Uneus : cow-boys de proximité ». Au menu : privations de liberté abusives, humiliations et violences.

Latifa, inquiète, se tourne vers son fils et veut l’emmener au CHU Saint-Pierre, l’hôpital le plus proche. Il refuse : « Ce ne sont que des gifles, il y a bien pire dans le quartier. » Pluie d’amendes administratives, agressions, gamins menottés en pleine rue, le fils de Latifa lui déballe tout. Ce soir-là, comme ceux d’après, la Madré ne ferme pas l’œil de la nuit. Elle s’interroge. Comment créer un environnement plus « safe » pour ces enfants et les jeunes du quartier ? Latifa sensibilise les jeunes saint-gillois afin que ces derniers libèrent leur parole. « Ça nous a pris six mois. Je venais vers 17 heures, après mon travail, ou je prenais des congés, pour récolter des témoignages anonymes. Sur 100 jeunes, seuls 20 ont bien voulu témoigner, les autres avaient peur des représailles. Ensuite, le délégué général aux Droits de l’enfant, Bernard De Vos, a fait un rapport qu’il a envoyé à la commune. Nous, ce qu’on voulait, c’était que ce rapport soit rendu public. La commune n’a pas voulu (le rapport fuitera finalement dans la presse, NDLR) ». Six interpellations citoyennes (dont une jugée non recevable) plus tard, le 28 octobre 2021, le bourgmestre socialiste de Saint-Gilles, Charles Picqué, annonce qu’Uneus n’existe plus. En fait, le délégué aux Droits de l’enfant n’avait pas attendu « les Madrés » pour lancer une enquête, il avait déjà effectué des signalements et lancé un travail indépendant sur les violences policières dans le quartier.

Police Watch, l’observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains, recense (au moins) neuf collectifs qui œuvrent contre les violences policières. Le collectif des Madrés, Stop Uneus, Justice pour Adil, Justice pour Mawda, Justice pour Mehdi, Justice pour Ibrahima, Justice pour Ilyes, Justice pour toustes, ainsi que le Comité des parents contre les violences policières à Molenbeek créé en 2015. Souvent, ces groupes sont une « association de fait » et n’ont que peu de valeur juridique. Ils rassemblent la famille, les amis et les anonymes, comme pour le collectif « Vérité et Justice pour Sabrina et Ouassim ». Derrière sa page Facebook et Instagram, c’est la tante de Sabrina, Samira, sa fille, sa nièce et la sœur de Sabrina qui sont aux manettes. Si ces groupes ont du mal à se structurer et à grandir, c’est aussi parce qu’ils sont parfois livrés à eux-mêmes. Pour Joke Callewaert, « il y a très peu d’aide aux victimes de violences policières et à leurs proches. Le service d’aide aux victimes intervient parfois dans des dossiers de droit commun, d’arrachage de sac, de cambriolage… Mais il n’est pas assez financé. La justice porte trop peu d’attention au rôle de la victime. Dans le cas de violences policières, il n’y a presque rien, et, s’ils le font, ils le font souvent mal ».

Réaction post-mortem

En France, le média StreetPress publiait en février 2023 un documentaire sur les familles des victimes de violences policières. Dans l’Hexagone, le sujet a pris un peu d’avance. La lutte y est bien plus structurée qu’ici à travers des associations, des syndicats ou des médias. Le combat contre les violences policières figure même parfois dans des programmes de partis politiques. Inès Belgacem, la journaliste réalisatrice, pointe deux axes de lutte. « Le premier s’est formé avec le Mouvement Immigration Banlieue, dans les années 90. Dans ces structures, ce sont souvent les anciens du quartier qui aident à appuyer stratégiquement les luttes. On est dans une logique plus politique. L’autre type de structure, c’est le réseau d’Entraide Vérité et Justice, instauré par les trois sœurs Dieng. On est plus sur une énergie de fraternité, d’aide et de solidarité. Un mort, un coup de fil d’une sœur Dieng, et une action se met en marche. » Que ça soit dans le premier ou deuxième axe, lorsqu’un incident éclate, le système est rodé. En Belgique, il faut attendre un mort pour qu’un collectif se crée. Si la personne ne décède pas, la plainte n’est souvent pas déposée, car les victimes et leurs proches ne croient pas au système judiciaire, par peur du regard des autres ou de perdre l’action judiciaire et de devoir payer des indemnités.

Joke Callewaert résume : « Les violences policières ne sont pas un problème structurel dans le sens où il n’y a pas de ligne officielle encourageant la violence. En revanche, ce qui est structurel, ce sont les suites trop rares que la justice donne à ces violences. »

Cela explique peut-être aussi pourquoi, en Belgique, les collectifs n’arrivent pas à s’organiser et être soudés dans la douleur qui les lie. « Il y a un groupe de familles de victimes, mais on n’est pas forcément amies, on est là l’une pour l’autre dans la difficulté. Leur douleur est la nôtre, mais nous n’avons pas de lien particulier, admet Samira, la tante de Sabrina. Ce n’est pas encore entré dans les mœurs belges. Il ne faut pas y voir quelque chose de volontaire. Elles sont dépassées, ne savent pas comment s’y prendre et n’ont pas vocation à militer dans l’espace public. » Mais, surtout, « les familles ne sont pas prêtes à se battre continuellement. Elles attendent avec impatience le procès afin de tourner la page ». Bernard De Vos va en ce sens. Pour lui, le fait que les collectifs se constituent après « un fait significatif » est un souci, il faudrait plus de proactivité afin de reconnaître la problématique des violences policières et de la traiter en amont.

Honte et force

Pourquoi les femmes sont-elles majoritaires au-devant de la scène ? Dans les quartiers populaires comme le mien, je constate que les hommes refusent quasi systématiquement de porter plainte, d’engager une lutte. Par honte. Pour eux, s’adresser à la justice, c’est être faible. Depuis petits, on apprend à ces fils, ces frères, ces pères à être forts, à ne pas pleurer, à ne pas demander de l’aide. Et puis, comme pour mon frère, il y a aussi un cruel manque de confiance envers les autorités judiciaires. Un constat partagé par Joke Callewaert. On se dit que la plainte n’aboutira à rien. Alter Échos recense 145 décisions judiciaires pour violences policières au Comité P entre 2015 et 2017. Pour 30 d’entre elles, les faits ont été avérés, mais plus de la moitié de ces cas se sont soldés par une suspension du prononcé, « pour ne pas nuire au reclassement professionnel du prévenu ».

Samira Benallal, tante de Sabrina. Latifa Elmcabeni et Julia Galaski, cocréatrices du collectif des Madrés. Soumaya, sœur de Sourour. Henrietta Chovanec, veuve de Jozef. Selma Benkhelifa et Joke Callewaert, avocates souvent impliquées dans des dossiers de violences policières. Toutes ces femmes sont le visage d’une lutte contre une violence d’État parfois abusive. Les mots de Joke Callewaert sont limpides : « Les mères, les sœurs sont la force motrice dans la famille. Elles montrent de la détermination en portant le combat. C’est l’élément fort de la famille, comme toujours. »

Vous aussi vous soutenez une lutte et souhaitez lui donner écho et visibilité pour mobiliser de nouvelles personnes ? Pensez à passer une annonce dans Médor.

C’est ultra simple et ultra gratuit !