Delphine Lecompte

Poétesse flamande. Provocatrice devant l’Éternel

Traduction : Thomas Lecloux

Textes : Ann-Sofie Dekeyser (De Standaard)

Photos : ID/Stefaan Temmerman

Publié le

Lorsqu’elle a accédé au statut de célébrité flamande, la poétesse Delphine Lecompte a aussi rencontré un nouveau partenaire, pris un comptable et reçu des menaces de mort. Mais sa personnalité est toujours faite de blessures et de brutalité. Portrait d’une protectrice vulnérable.

Quand j’ai rencontré Delphine Lecompte pour la première fois, il y a quatre ans, je m’attendais à interviewer un personnage. Un personnage bien trempé, spirituel, surprenant, intelligent, étalant sa perversion et flirtant avec la folie. Une image savamment cultivée comme une cuirasse censée à la fois dissimuler la femme réelle et faire vendre sa poésie. J’ai vite compris mon erreur.

Delphine Lecompte est (permettez-moi le terme éculé mais pour une fois à propos) authentique. Elle est réellement la personne qu’elle affiche être. Et elle est originale. Je précise que je n’attache pas de jugement de valeur au mot « authentique » (en tout cas pas de jugement unilatéralement positif). Je ne voudrais et ne pourrais pas vivre avec elle. Je suppose que ceux qui le font s’en mordent régulièrement les doigts. En revanche, je prends le plus grand plaisir à partager un moment avec elle au café ou à la suivre n’importe où dans de longues discussions.

Nous convenons donc d’un rendez-vous.

Les yeux ouverts

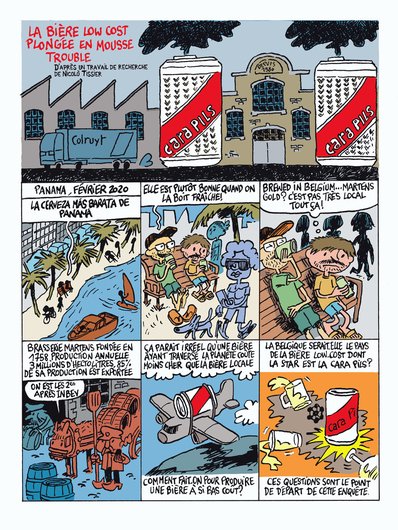

Son dernier livre, Beschermvrouwe van de verschoppelingen II, vient de paraître aux éditions De Bezige Bij. Une autobiographie pas nécessairement fidèle à la réalité, faite de courtes histoires et de quelques chroniques. La première partie, parue en février 2021, était aussi un recueil de souvenirs intimes et d’opinions tranchantes, qui avait décroché une place dans la première sélection du prix Boekenbon du meilleur livre littéraire de langue néerlandaise – et les 50 000 euros qui l’accompagnent. Et cela, pour quelqu’un qui s’est promis de toujours mépriser les gens qui ont plus de trois billets de banque sur eux.

La deuxième partie (256 pages) paraît à peine huit mois après la première (224 pages). Le rythme est, autant que le style, vertigineux. Un jour sans écrire est un jour sans vivre. L’abondance est l’essence de son écriture. Tout comme la destruction sur un mode enjoué. Cette fois, elle ne pleure plus en couverture. Ses yeux sont bien ouverts. Le titre forme toujours une auréole au-dessus de sa tête. Protectrice des parias : le titre est bien choisi. Dans son travail comme dans sa vie, Delphine Lecompte fréquente de préférence des sujets que le reste de la société conspue et met au ban (ou qui vont s’y mettre de leur propre chef). Elle prend leur défense avec une ferveur sans faille. Mais la protectrice qu’elle est appelle elle-même la compassion. Elle est moins vulnérable qu’elle n’en a l’air, mais prendre soin de soi n’est pas pour elle. Son repas du soir consiste généralement en une bombe de crème fraîche (sa phobie de l’étouffement l’empêche de manger sereinement et la crème fraîche a une texture rassurante).

Bien qu’elle porte au moins trois pulls l’un sur l’autre (un vert, un rouge, un rose), elle paraît toute frêle. Mais elle est plus assurée que par le passé, et ses yeux rayonnent. Son regard s’attarde quelques instants sur la carte des bières du café brugeois, mais elle finit tout de même par commander un thé vert, qu’elle agrippe des deux mains. Elle a arrêté de boire (nous y reviendrons).

Quand Delphine Lecompte a participé à l’émission de quiz De slimste mens ter wereld, la saison dernière, je me suis dit qu’ils allaient la détruire. Soit en la faisant passer pour une dingue, soit en l’étouffant d’affection. Encore une fois, j’étais à côté de la plaque : si Delphine Lecompte doit sombrer, c’est à elle-même qu’elle le devra.

De fait, à peine les téléspectateurs flamands lui étaient-ils tombés dans les bras qu’elle a cru bon de prendre la défense d’un Bart De Pauw accusé de harcèlement sexuel et voué à l’opprobre. Dans un billet adressé au courrier des lecteurs du magazine Humo, elle demandait pourquoi il fallait « clouer au pilori cet homme de télévision éminemment brillant », et a littéralement placé ses victimes entre guillemets. (En passant, elle a reconnu avoir elle-même « largement dépassé les bornes » autrefois en bombardant le présentateur et poète néerlandais Jeroen van Kan « d’au moins 20 000 SMS en l’espace de neuf mois », ce pour quoi elle a exprimé ses regrets.) La sortie n’a pas plu.

Mais ce n’était rien en comparaison du déferlement qui lui est tombé dessus quand elle s’est piquée de défendre « le » pédophile dans une chronique pour le même magazine. Elle a qualifié les pédophiles de « groupe vulnérable marginalisé que la bien-pensance respectable et moralisatrice traite comme de la vermine depuis des années ». Elle avait certes raison de souligner qu’il existe une différence fondamentale entre un pédophile (« la plupart des pédophiles ne commettent jamais d’actes pédosexuels ») et un pédosexuel (qui agit selon ses fantasmes pédophiles). Elle a soutenu que les pédophiles souffrent généralement de leur « funeste tourment solitaire ». Mais son plaidoyer pour que l’on accepte que « la pédophilie se niche en chacun de nous » n’avait aucun fondement. Et son style d’écriture si distinctif (lorsqu’elle louait le « regard ingénument spontané d’un enfant de chœur de 8 ans, d’un fils de sellier-harnacheur de 6 ans ou d’une vendeuse de fleurs roumaine de 5 ans ») jurait terriblement sur un sujet si délicat. Un secrétaire d’État (Sammy Mahdi) et un ministre (Matthias Diependaele) lui ont même tapé sur les doigts, se disant « écœurés ». Et c’est ainsi qu’elle est lourdement retombée de son piédestal télévisuel.

Pas un animal de cirque

Que cinq agents de police solidement bâtis assurent sa protection lors sa prochaine lecture de poésie pour cause de menaces de mort, que sa photo soit diffusée partout en Europe accompagnée de slogans dans des langues qu’elle ne comprend pas (elle est pourtant bonne polyglotte), et que Breitbart.com, le site de la droite alternative américaine, lui consacre un long article, elle n’aurait pas pu le prévoir. Mais que ses propos indigneraient et dégoûteraient, elle le savait pertinemment. C’est une provocatrice devant l’Éternel, et son rôle nouveau de chouchou du public la perturbait. L’autodestruction reste son hobby et le costume d’inadaptée lui va comme un gant.

Elle est contente d’avoir gagné de nouveaux lecteurs, mais reconnaît en avoir bavé après son passage dans l’émission. « J’ai vieilli de dix ans. Et ma phobie de l’étouffement a repris de plus belle. » Elle ne savait pas comment se comporter avec cette partie du public qui ne la connaissait que par la télévision, qui s’attendait qu’elle soit drôle sans arrêt et qui la montrait du doigt en chuchotant trop fort « regarde, regarde » à l’oreille de ses enfants. « Je ne suis pas un animal de cirque », proteste-t-elle. D’un coup, elle a été invitée à participer à des émissions comme « Danse avec les stars », « La roue de la Fortune » et un truc sur une île grecque où elle devait être choyée pendant 48 heures. (« Je ne mange pas, je ne fais pas de sport, je ne bois plus et je suis bourrée de phobies : comment allaient-ils me choyer ? ») Des chaînes de magasins lui ont proposé de faire des publicités, un membre de sa famille perdu de vue depuis longtemps a refait surface dans l’espoir de grappiller une part du gâteau, un admirateur lui a réclamé un selfie pendant un enterrement et le photographe d’un journal lui a demandé de poser sur le capot d’une voiture de collection rutilante. Heureusement, le jour où elle a reçu l’invitation à l’émission de danse, la revue littéraire DW B lui a demandé de composer un poème à partir d’un vers retrouvé de l’écrivain anversois Maurice Gilliams. Un peu moins faste et glamour, un peu plus son rayon.

« Les gens avaient une fausse image de moi. Soudain, je suis devenue une mignonne petite femme sympathique et joviale. » Encore un peu et les gens l’auraient carrément aimée. Quel intérêt ? Non, à cela elle préfère encore lire des amabilités du genre « va te pendre, la tarée ». Se produire en public lui est devenu insupportable, elle a dû augmenter ses doses de Xanax pour pouvoir déclamer. Elle donne beaucoup sur scène, où elle se trouve dans un état de sensibilité aiguë, emportant avec elle ses traumatismes, ses névroses, ses incertitudes et ses démons. Un jour, elle a supplié son bien-aimé Omer (88 ans) : « Que faut-il que je fasse pour ne pas devoir monter sur scène ? Me taillader le visage au couteau ? » Ce n’étaient pas des paroles en l’air.

L’autodestruction a raison de tout. Alors elle s’est déchaînée en chroniques pour clamer qu’elle crachait sur sa célébrité non voulue, qu’elle n’aurait jamais dû y participer, qu’ils étaient tous de sales opportunistes et qu’elle réclamait le droit d’être perfide et désagréable comme avant. Ouf !

Vaincre ses démons

Delphine Lecompte mordra toujours la main qui la nourrit. Elle aime offenser. Sa mère en a largement pris pour son grade, à une époque, et a été régulièrement mise à mort avec méthode dans ses poèmes. Leur relation ne coulait pas vraiment de source dans la vie réelle. La mère a en effet déposé sa fille encore bébé chez ses grands-parents, chez qui l’enfant a vécu les neuf premières années de sa vie. Outre leur valeur littéraire, les poèmes de Delphine Lecompte ont eu, et ont toujours, une fonction : ce sont des manières créatives de vaincre ses démons, de prendre activement possession de la souffrance qui lui a été infligée dans le passé ; ce sont des véhicules pour communiquer avec ses parents. Grâce à la poésie, elle a pu parler de certaines choses avec sa mère. Ces dernières années, la relation s’est fortement améliorée, confie Delphine. Alors que sa mère était auparavant « une femme théâtrale, manipulatrice, cruelle, narcissique et nymphomane », elle est aujourd’hui décrite comme « haute en couleur, pleine d’esprit, intelligente et flamboyante ». Des compliments rares dans ses écrits. Même s’ils ne sont jamais sans bémol.

« Enfin, je suis parvenue à l’aimer, dit-elle. Mon père, non. Parce qu’il ne le permet pas. » Lui, elle le qualifie de « gnome aigri, irascible, glacial et frustré, accro au calvados et joueur d’ukulélé ». Le contact est rompu entre eux depuis peu.

En revanche, celui qui reste bien présent dans sa vie, c’est son vieil amour (aujourd’hui platonique) Omer, le vieil arbalétrier de ses poèmes qui est aussi sa muse masculine et son souffre-douleur. Il est là depuis le tout début de sa carrière (de poétesse, s’entend, laissons ici de côté ses activités antérieures de soignante gériatrique et de magasinière chez Carrefour), lorsqu’elle est allée réceptionner le prix C. Buddingh à Rotterdam avec un sac Kipling mauve enfantin sur le dos. Elle avait remporté cette distinction pour son premier recueil, De dieren in mij. Aujourd’hui encore, Omer la transporte partout, et se plaît en la compagnie de poètes décorés, qu’il aime gratifier à l’occasion d’une récitation de Boerke Naas : sa préférence personnelle est la poésie en rimes.

Avec lui, elle mène une petite vie pépère, faite de promenades sur la plage avec les chiens, de visites de musées de la guerre, de sorties à la quincaillerie et de vieux films sous la couverture. Omer est un homme dévoué jusqu’au sacrifice. Il est son ancre de salut, fait sa lessive et accourt toujours pour la relever quand elle tombe. Quand elle se vautrait dans l’alcool, il lui apportait des framboises, des yaourts, des épinards et des compléments multivitaminés. Il tient davantage de la figure paternelle attentionnée. De temps en temps, elle est hérissée au plus haut point par ses bonnes manières, ses boutons de manchette et ses jolis carrelages. Elle se rabat donc tous les mardis sur Frank, l’ancien chauffeur de poids lourds aux longs cheveux et aux tee-shirts AC/DC qui vit dans une location miteuse et carbure à la Cara Pils. Son tendre beauf brugeois qui assouvit ses besoins sexuels. Frank lit Konsalik (un romancier allemand qui écrit sur la guerre), l’écrivain flamand Cyriel Buysse et les chroniques de Delphine. La poésie, c’est un pont trop loin pour lui, même si elle le force parfois à ouvrir la revue Het Liegend Konijn.

Autre constante dans la vie de Delphine, bien que plus distante : Francis Bacon. Quand son prof d’histoire de l’art de quatrième secondaire lui a fait connaître l’œuvre du peintre, elle a immédiatement su qu’elle contemplait « l’atrocité la plus sublime, puissante et saisissante au monde » et qu’elle ne s’en lasserait jamais. Ses tableaux lui ont donné la confirmation que l’art pouvait être ignoble et répugnant. Il est resté son héros. « Mon affreux, intègre, intransigeant et radical héros, antihéros, modèle, icône. » (Par contraste avec David Hockney, qu’elle trouve « risible, gentillet, lâche, doucereux et stérile ».)

Indubitablement, l’œuvre de Delphine Lecompte est marquée par ce qui lui a été transmis dans son enfance. Avant l’âge de 8 ans, elle avait déjà vu l’essentiel de la filmographie d’Ingmar Bergman avec ses grands-parents, dont la bibliothèque était remplie des volumes de Soljenitsyne, Tourgueniev, Brodsky, Bataille, Reve, Céline et autres. Lors des innombrables réceptions que donnaient ses grands-parents (le grand-père « pécheur catholique, juge et séducteur émérite », « la bête et la fête, la coupe et l’orgie » ; la grand-mère « névrosée qui enfermait tout le monde » et « révérait l’univers sombre, sinistre et fataliste de Sartre »), elle entendait discuter de l’Affaire Dreyfus, des mérites de Brancusi, des dieux aztèques ou du docteur Mengele. Quant à sa mère, elle lui soumettait des questions d’éthique du genre « Freddy Horion doit-il avoir droit à des boules de Berlin en prison ? ».

Delphine elle-même semble vouloir être brillante, tourmentée et intellectuelle en même temps que simple, populaire et vulgaire. Elle vit dans un étau entre deux mondes. Elle se plaît dans la marge et y est observatrice de sa propre vie. La petite maison ouvrière qu’elle loue est dénuée de tout luxe. On y trouve des animaux empaillés rongés par les mites et des pralines de chez Aldi qu’elle n’aime pas mais engloutit pourtant.

Parias

« Maintenant que je ne bois plus, Omer espère que tout redeviendra normal. Normal comment ? D’abord il y a eu l’automutilation, puis l’anorexie, puis l’alcoolisme, et toujours la kleptomanie. Je n’ai jamais été une femme normale avec qui aller manger une dame blanche dans un salon de thé à Bruges. »

Elle ne fait pas de secret de ses séjours en établissement psychiatrique. Elle y a appris que les « fous » étaient ses alliés. Son faible pour les parias, les exclus, s’explique en partie par son esprit de fronde. Mais c’est tout autant un révélateur de son incertitude. Elle cherche leur compagnie parce qu’elle est impressionnée par les gens pleins de confiance, flamboyants, charismatiques, avec qui elle se sent niaise et malhabile. Auprès des cas psychiatriques et des clochards, elle trouve plus facilement la chaleur humaine, l’acceptation et l’amitié. Son image d’elle-même oscille entre mégalomanie et autodépréciation.

Son dernier séjour en psychiatrie remonte au milieu de l’année dernière, mais il avait été annoncé par une tournée littéraire l’année précédente. Quand Delphine Lecompte a été invitée au festival itinérant Saint Amour 2019 par le centre littéraire anversois Behoud de Begeerte, elle a cru que ce serait une bonne cure de désintoxication : elle ne buvait pas quand elle devait monter sur scène. Un mois de février d’abstinence totale lui ferait le plus grand bien, car elle était devenue trop absorbée par l’alcool. Les choses ont tourné autrement. À la façon de la Prohibition dans l’Amérique des années 1920, l’effet a été inverse.

Entre Ilja Leonard Pfeijffer, Tommy Wieringa et Philippe Claudel, elle s’est saoulée plus que jamais. Elle n’était pas au meilleur de sa forme à ce moment ; son amour déchirant et sans réponse pour Jeroen van Kan (poète et présentateur télé néerlandais, NDLR), le « savonnier timide » de ses poèmes, la plongeait dans un état presque psychotique. Elle errait la nuit dans les couloirs des hôtels et a vomi sur le tapis-plain du Madison, grimpé sur les genoux d’un réceptionniste et fui sa chambre dont Wieringa pensait pourtant avoir solidement barricadé la porte. Omer n’avait plus rien à dire. Il la sommait, les mains sur les hanches, de se calmer sur la bouteille, mais ce n’étaient que cris dans le désert. L’alcool était partout : dans les halls d’hôtel, les minibars, le petit bus de tournée, les coulisses. « Je n’étais pas armée contre le succès. Je trouvais ça magique et spectaculaire, mais en même temps insoutenable et incompréhensible. Surtout, je trouvais que je ne méritais pas les applaudissements, et ils me mettaient en colère parce que ce n’était pas un véritable amour. Où étaient-ils quand je gisais dans le caniveau ? »

À partir de là, le déclin a été rapide. Beuveries matinales et crises de panique nocturnes. « Je savais que l’alcool était la cause de tout ça, mais j’en rajoutais encore une couche. Deux bouteilles de vin blanc et une de vermouth, c’était ma ration journalière. Et parfois une Westmalle ou deux en plus. » Elle n’était plus capable de se concentrer ni de lire. Ses mains tremblaient, ses dents claquaient. Puis il y a eu les bagarres, les sirènes de police, les querelles de voisinage, les crises de rage. Après trois prises en charge en ambulance et une réanimation le jour de son anniversaire avec quatre grammes d’alcool dans le sang, elle s’est fait interner.

Museaux de campagnol

Qui ou que serait Delphine Lecompte sans ses tourments ? Probablement pas une poétesse. Sa vie et son œuvre sont intimement entrelacées. Dans l’une comme dans l’autre, elle cultive l’excès. Dans l’une comme dans l’autre, elle est sans pitié pour elle-même et pour ceux qui l’entourent. Dans l’une comme dans l’autre, elle est égocentrique. Et gaiement subversive, sans aucun doute.

« Un poème de Delphine Lecompte est une gifle bienveillante, comique et accessible que vous prenez en pleine face », a écrit Arjen van Veelen. Son œuvre est souvent qualifiée d’accessible, probablement parce que sa poésie est très narrative. Et parce qu’elle vous fait régulièrement rire à pleine voix. Mais c’est tout autant une œuvre dissonante, qui provoque une répulsion viscérale.

Avec une imagination effrénée parfaitement imperméable au moralisme, elle conçoit un univers unique en son genre où l’on croise plus de fileteurs de poissons-globes japonais, tondeurs de conifères transsexuels et cordiers picards que de facteurs ou d’employés de banque, où l’on se suicide avec des noyaux d’abricot, où elle se fait violer par quatorze vendeurs de parquets bulgares, quinze jardiniers pédophiles, seize soigneurs de lamas norvégiens et dix-sept apiculteurs incestueux, et où l’on se masturbe avec un homard surgelé.

L’excès baroque qui caractérise ses textes trahit un profond plaisir de la langue. Les métaphores si singulières y défilent en surabondance (des tétons sont ainsi décrits comme de « minuscules museaux curieux de campagnol nouveau-né » ; d’anciennes sandales d’enfant noires claquent comme des « canards en colère qui défendent leurs petits »). Les adjectifs surprenants jouent un rôle de premier plan et dégringolent les uns sur les autres. Et certains termes – sibyllin, pétomane ou sagaie – semblent être utilisés purement pour leur sonorité, à la façon d’objets trouvés. Ses poèmes portent des titres aussi évocateurs que « Cancer du côlon en position tailleur », « Les lièvres ont peur, les perdrix paniquent » ou « La mort est un passe-temps comme un autre ».

Delphine Lecompte est tourmentée, mais jamais sentimentale (même si des esprits chagrins pourraient qualifier certains passages de pathétiquement puérils). Elle ne verse pas dans l’apitoiement sur soi. Au contraire. Pendant son enfance, et plus tard dans sa jeune vie d’adulte, elle a subi des abus sexuels. Dans son travail, elle s’évertue à s’emparer du rôle d’agresseur : par chacun de ses textes sur ce thème, elle semble vouloir se défaire de celui de victime. Dans son dernier livre, la figure du « je » est pénétrée par le jardinier pédophile à l’âge de 5 ans. Elle écrit : « En réalité, je l’ai séduit. J’ai dit au voisin : caresse-moi dans les buissons, j’en ai besoin. J’attends depuis si longtemps. »

Elle s’étend volontiers sur sa vie sexuelle, confiant par exemple sa préférence pour la pénétration pénible. Réalité ou simple allitération ? La fabulation ne lui est pas étrangère, et l’amplification est une figure de style qu’elle affectionne. Mais si absurdes et surréalistes que soient les situations et les personnages, ils renferment toujours un fond de vérité. C’est ce qui rend son œuvre déconcertante. C’est ce qui fait son œuvre.

Delphine Lecompte est sa poésie.

Vous avez ce recueil dans votre bibliothèque et seriez d’accord de le prêter ? Surtout dites le dans nos petites annonces ! Si vous n’avez pas ce livre-là, mais êtes disposé·e à prêter d’autres de vos livres, vous pouvez le dire aussi.