Étudiants sur la touche

Décret Paysage

Avant, à l’unif, ça passait ou ça cassait : on avait réussi ou on était « ajourné ». Le décret Paysage a voulu soutenir ceux qui risquaient de dévaler les escaliers pour une petite marche ratée. Résultat : des étudiants perdus, qui traînent des années dans le système sans forcément finir diplômés et des profs qui ferment les yeux sur des échecs. Un système qui pénalise avant tout les étudiants défavorisés. Après autant de ratés, le décret doit-il être recalé ?

C’était en septembre 2019. Un mardi ou un mercredi, Sam (prénom d’emprunt) ne sait plus très bien. Étudiant à l’UCLouvain (Louvain-la-Neuve), il se prépare à la rentrée académique, censée arriver quelques jours après. En ouvrant l’enveloppe sur laquelle est imprimé le logo de son université, il ne se doute pas que son contenu va chambouler ses plans. « Cela disait que mon inscription était refusée car j’étais “non finançable”. J’avais fait deux années de psycho durant lesquelles je n’avais pas validé beaucoup de crédits (pas réussi beaucoup de cours, NDLR). Puis je m’étais réorienté en romanes. J’ai alors réussi beaucoup plus de cours, mais cela n’était pas suffisant. J’étais perdu et frustré car je réussissais mieux et on me disait que je devais arrêter. » Désarçonné, le jeune homme file sur Internet pour comprendre en quoi ces deux mots peuvent compromettre son avenir. « J’en avais vaguement entendu parler, mais je pensais que cela désignait un étudiant qui ne pouvait pas payer ses études », avoue-t-il, manifestement gêné. Il faut dire que les termes « non finançables » sont ambigus et que peu d’étudiants comprennent le système qui régit l’organisation de l’enseignement supérieur.

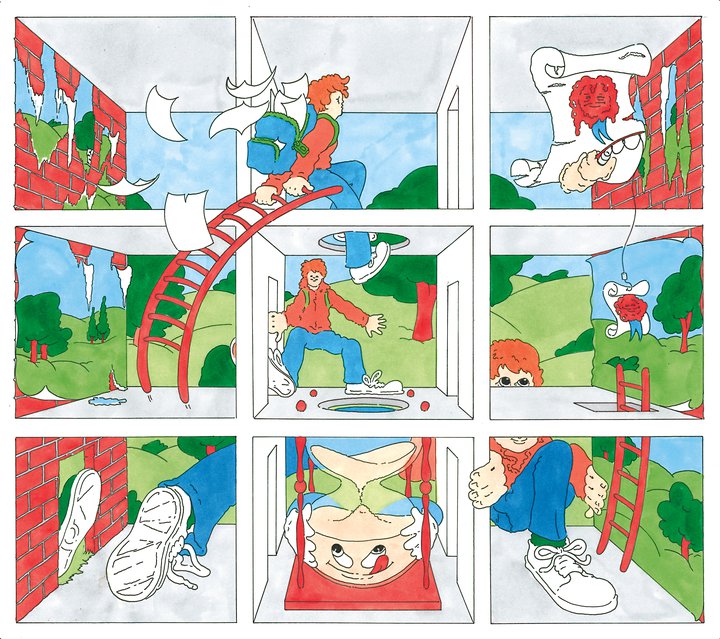

Avant 2013, année d’entrée en vigueur du décret Paysage ou « décret Marcourt » (du nom du ministre à l’origine de ce texte), l’étudiant pouvait doubler son année, et même la tripler s’il se réorientait. S’il ratait à nouveau, « il était d’office éjecté de l’université », rappelle Karim Lidouh, employé au service Statistiques et études prospectives de l’ULB. Mais avec cette réforme supposée démocratiser l’accès aux études supérieures, le système a changé. « Aujourd’hui, il y a une liste de conditions et de sous-conditions lui permettant de continuer. Cela rend les choses compliquées pour tout le monde. » On est ainsi passé d’un système de réussite par année d’études à un système de réussite par accumulation de crédits ECTS, pour European Credit Transfer System (un crédit équivaut à 30 heures de cours, de travaux pratiques, d’exercices personnels, d’étude de la matière, etc.). Avant la rentrée académique 2014-2015, les étudiants d’une même filière suivaient un bloc de cours annuels imposés de 60 ECTS. Dorénavant, à l’exception de la première année, l’étudiant fait son marché parmi tous les cours disponibles dans son programme de bachelier, moyennant certaines conditions. Tant que l’étudiant inscrit en bloc 1 (sous Paysage, on ne dit plus « année », mais « bloc ») réussit 45 ECTS (soit 75 % de son programme), il est autorisé à poursuivre. Il lui suffira de repasser les 15 crédits manquants plus tard, quand il le souhaitera. Le sac à dos déjà bien rempli, il se constituera donc un nouveau programme, qui dépassera les 60 crédits, pour rattraper son retard. L’échec est pourtant hautement probable – seuls 23 % des étudiants qui reportent des cours terminent leurs études « à l’heure » (c’est-à-dire en même temps que ceux qui réussissent tout dès le départ).

On ne rate plus

Comme le mot « ajourné », considéré comme « trop péjoratif », a été supprimé du vocabulaire, les étudiants sous Paysage ne ratent plus : ils sont constamment « en cours ». « Ce système les pousse à reporter les difficultés car ce n’est pas “obligatoire” pour poursuivre. Mais une session d’examens, c’est un marathon. Et ici, c’est comme si, à un kilomètre de l’arrivée, on leur proposait un transat en leur disant “Vous ferez le reste l’an prochain” », s’indigne Catherine Dehon, présidente de jury à la Solvay Brussels School Economics & Management (ULB). « Les étudiants n’ont pas pris le principe des 45 ECTS comme une aide en cas de pépin exceptionnel, mais comme une nouvelle norme », constate Léonore Lebouteiller, qui a réalisé un mémoire sur la diplomation des étudiants. « Dans ma filière, ceux qui réussissent les 60 crédits de première année, je les compte sur les doigts d’une main », confirme Patrick Dauby, président de jury du master de Biologie des organismes et Écologie (ULiège). L’idée initiale était de permettre à celui qui a globalement un bon profil de ne pas doubler pour un seul cours, mais on voit aujourd’hui les effets pervers de cette mesure. Et si le ministre Marcourt a répété à l’envi qu’obtenir 45 crédits n’est en rien une réussite selon le décret, ce qu’il a fait mine d’ignorer, c’est que ce système d’accumulation de crédits favorise un raisonnement erroné chez les étudiants. « En validant 41 crédits de mon cursus en romanes, je pensais être sur une trajectoire de réussite », souffle Sam. Car, pour le jeune homme, l’objectif était de se rapprocher de ces 45 crédits, alors qu’il s’agit en fait du seuil minimum en dessous duquel un étudiant ne peut pas descendre. Il a naïvement cru que, comme il n’avait jamais eu d’aussi bons résultats, on allait lui donner le droit de poursuivre. « Je ne pouvais pas me douter que je me rapprochais du gouffre. »

Car, à l’université comme en haute école, le nombre d’essais par étudiant est limité. Payer le minerval en début d’année ne donne pas le droit de se réinscrire ad vitam æternam. L’étudiant n’est autorisé à continuer que s’il est « finançable », c’est-à-dire tant que son institution touche des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour financer le coût de ses études. S’il échoue de trop nombreuses fois, il devient « non finançable » et voit les portes de l’enseignement supérieur se refermer violemment devant lui. « J’ai eu des cas d’étudiants qui étaient dans l’université depuis plus de dix ans et à qui on a dit que c’était fini car ils traînaient trop de casseroles », raconte Patrick Dauby. Même si ces cas ne sont pas encore majoritaires, ils risquent, à l’avenir, d’être de plus en plus courants. Et pour cause : pour la plupart des étudiants, les règles de finançabilité sont incompréhensibles.

Désemparée face à la complexité du système, Léa (prénom d’emprunt) s’est retrouvée en pleurs dans le bureau d’une de ses profs. Après deux années de dentisterie échouées, elle s’est réorientée en sciences économiques. Lors de cette dernière année, elle n’a validé que 40 crédits sur 60, ce qui est théoriquement insuffisant pour poursuivre.

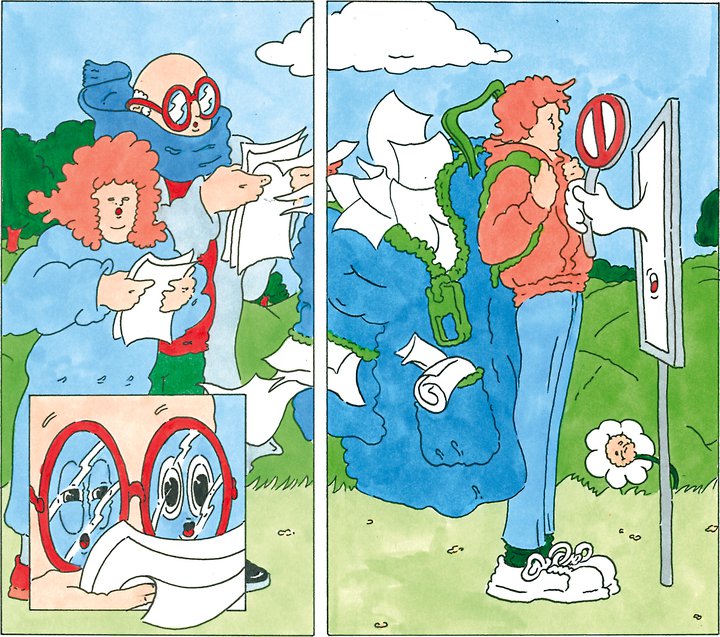

Craignant de n’être plus finançable et ne parvenant pas à déchiffrer les hiéroglyphes paysagers, elle a sollicité l’aide de sa professeure qui a dû elle-même se renseigner auprès de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) pour y voir plus clair. « Dans un système d’accumulation de crédits, les étudiants ne doublent plus et leur finançabilité est plus complexe à calculer car cela dépend du nombre de crédits acquis sur le nombre de crédits inscrits dans leur programme », précise la professeure de Léa. Ainsi, après trois ans dans un cycle, il faut s’assurer que l’étudiant a bien réussi 75 % de sa dernière année. Si ce n’est pas le cas, il faut qu’il ait au moins acquis 50 % de ses programmes annuels d’études sur les trois dernières années et 45 crédits du bloc 1. « Ici, la question était de savoir si ces 45 crédits devaient être acquis dans le bloc 1 dentisterie ou bien si cela ne concernait que le cursus actuel de l’étudiant (en sciences économiques, NDLR). » Dans le dédale des dispositions du décret, ce cas de figure est en relation avec l’article 5, 3° b). Trouvera son chemin qui peut.

Bien sûr, les étudiants sont majeurs, vaccinés et responsables de leurs actes. Et nul n’est censé ignorer la loi, y compris celle concernant leur finançabilité. Mais que dire lorsque même les services sociaux s’y trompent ? Étant donné que, aujourd’hui, l’octroi d’une bourse d’études est conditionné à la finançabilité et non plus à la réussite, le flou règne. En décembre 2019, des centaines d’étudiants se sont vu réclamer le remboursement d’une allocation d’études indûment perçue puisqu’ils étaient en réalité non finançables. Finalement, cette décision a été annulée par la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur en FWB Valérie Glatigny (MR). L’ARES plaide d’ailleurs pour une simplification du calcul de la finançabilité. « Il est tout à fait anormal qu’un étudiant ne puisse pas déterminer sans explication s’il est finançable ou pas. » On comprend donc facilement comment les étudiants en arrivent là sans même s’en rendre compte. « C’est comme si on vous disait de signer un contrat d’assurance sans que vous l’ayez lu », compare Anne Verriest, conseillère en orientation (ULB).

Un bachelier en neuf ans

Le décret Marcourt encourage aussi la procrastination et le laxisme chez les étudiants. « On connaît tous quelqu’un qui a mis six ans pour faire son bachelier, donc pourquoi pas nous ? », questionne Anaïs Schmidt, étudiante en ingénieur de gestion. « Réussir avec le moins d’efforts possible » : cette formule est souvent revenue au cours de notre enquête, surtout chez les profs et les bons élèves. « Pour celui qui a des 10 partout et un 9, il y a de grandes chances que ça passe. On entend souvent dire “Si j’ai un couac, on me le créditera (on validera quand même les crédits du cours raté, NDLR)”. » Par dépit. Par pitié. « La seule manière de prendre en compte la détresse dans laquelle sont plongés les étudiants qui ont mis six, ou huit, ou neuf ans à tenter de terminer un bachelier, serait finalement de leur accorder le diplôme auquel ils aspirent. Une tromperie qui ne serait pourtant pas plus admissible sur le plan des principes, et qui décrédibilise tant le diplôme décerné que son porteur et l’université qui le décerne », redoute Pierre-Olivier Debroux, doyen de la Faculté de droit de l’Université Saint-Louis à Bruxelles. Si certains étudiants mettent jusqu’à neuf ans pour finir un bachelier – un cursus de trois ans –, c’est parce qu’ils traînent des casseroles de bachelier (BA) lorsqu’ils passent en master (MA). Les étudiants qui ont maximum 15 crédits de résidus en BA peuvent en effet s’inscrire simultanément en BA et en MA. On a trouvé un terme pour les désigner : ce sont les « BAMA ».

Les étudiants sont ainsi leurrés sur leur capacité à réussir dans l’enseignement supérieur, puisque le constat de l’échec est reporté à la fin. Alors qu’une réorientation salvatrice aurait pu intervenir plus tôt. « À la fin de ma première année, sans regard ni aide extérieure, il m’était difficile de savoir si mes échecs étaient dus au système universitaire ou bien au choix de mes études. Il m’a encore fallu une année supplémentaire pour le comprendre », reconnaît Sam. Le risque est donc d’allonger inutilement le nombre d’années d’études, ce qui peut « mener dans bien des cas à des abandons parfois très tardifs ou à des impasses », pointe l’ARES.

Les boursiers moins diplômés

Catherine Dehon, professeure de statistiques, a comparé les données de réussite ou d’échec d’une « cohorte Paysage » avec celles d’une « cohorte Bologne » (ancien système) au sein de son université. Et elle a obtenu des résultats interpellants, que Médor a pu consulter. Il y a aujourd’hui nettement moins de diplômés… chez les boursiers. « Si c’est pour les faire entrer à l’université et permettre à la Belgique de dire qu’elle a un formidable taux d’insertion dans l’enseignement supérieur alors que, en réalité, ils en sortent après cinq ans sans diplôme, on n’aura rien gagné. » Pour elle, il n’est pas étonnant que les étudiants au profil socio-économique défavorisé soient lésés. « Toutes les études en éducation montrent que, plus un système est complexe, plus il est difficile pour les étudiants de s’en approprier les règles. » Moins encadrés par un entourage familial qui possède les codes de l’enseignement supérieur, ils sont encore plus fragilisés par le décret.

« Je viens d’un milieu populaire, dans le sens “relativement précaire”, du Hainaut. Personne n’a fait l’université dans ma famille, je n’ai pas souvent été au théâtre étant jeune et la lecture n’était pas une activité très valorisée à la maison. Je ne veux pas me trouver des excuses, mais j’ai clairement senti, dès mes premiers cours de littérature, que je n’avais pas le même capital culturel que les autres étudiants de l’auditoire », souligne Sam. Un cas particulier qui illustre en réalité un constat généralisé et connu depuis longtemps. « En 2009, le taux de démocratisation de notre enseignement supérieur, tant sur la question de l’accès que sur celle de la réussite, était un des plus catastrophiques de l’OCDE. […] Avoir des parents peu instruits divisait par trois les chances pour un jeune d’accéder aux études supérieures », rappelait en 2019 le professeur et écrivain Vincent Engel dans Le Soir.

Avec ce décret, l’objectif était de permettre à l’étudiant de s’adapter à l’enseignement supérieur, étant donné la disparité des niveaux dans le secondaire. « On a un rôle d’ascenseur social. Mais il faut diplômer les étudiants avec la même qualité. On ne peut pas les laisser se faire de fausses idées sur ce qu’impliquent des études universitaires », insiste Catherine Dehon, présidente de jury depuis plus de dix ans. Souvent qualifié de démagogique, le décret Paysage prône ainsi la « réussite pour tous » et veut faire « échec à l’échec ». « Quoi de plus facile alors que d’être moins regardant sur la qualité minimale des prestations ? », se demande Nicolas Thirion, membre du jury de bachelier en droit (ULiège).

Fermer les yeux

Concernant les notes en dessous de 10/20, les jurys peuvent les valider, en fonction de la situation personnelle de l’étudiant et de leurs pratiques internes de délibération qu’ils gardent secrètes. « Certains vont-ils culpabiliser au point de se dire “Après tout, il a réussi 32 cours sur 36, il ne lui en reste que quatre à réussir” ? Va-t-on vraiment, maintenant qu’il a passé des années et des années dans le système, décider de l’arrêter là ? Beaucoup vont craindre de créer un drame humain terrible et feront donc l’impasse sur les cours ratés. » Tous les jurys contactés par Médor l’affirment : ils sont mis sous pression pour se montrer plus tolérants vis-à-vis des échecs. Nous revient à ce propos l’image de notre première rencontre avec Catherine Dehon, sur le campus de l’ULB. La professeure terminait une conversation, visiblement imprévue, avec un étudiant. « Vous voyez : c’est ça, le décret Paysage. Comme tout est devenu possible, on vient quémander des faveurs et négocier pour tout », nous avait-elle lancé, un poil agacée. À l’approche des délibérations, elle confie être ensevelie sous les centaines de mails d’étudiants et parfois de parents, sans compter les innombrables demandes de recours et de dérogation une fois la sentence tombée.

À long terme, la dévaluation des diplômes pourrait avoir de sérieuses conséquences sur la qualité de l’enseignement en FWB, craint le corps professoral. Et alors, qui paiera la facture ? Les étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés. C’est la double peine. « Quand il a une valeur, le diplôme est une chance d’aller loin dans la vie. S’il ne vaut plus rien, les seuls qui tireront leur épingle du jeu seront les enfants issus de familles favorisées. Soit ils iront faire des masters à l’étranger dans des universités prestigieuses, soit ils ont des relations et trouveront quand même du travail facilement », déplore Nicolas Thirion.

D’autant que les moyens alloués aux activités de remédiation et à l’aide à la réussite font largement défaut. « C’est dommage car cela augmente les chances de réussir, surtout pour ceux venant de milieux défavorisés, note Léonore Lebouteiller. L’étudiant peut être en colère contre lui-même ou contre les auteurs du décret, mais pas contre les profs. On n’est plus à l’école gardienne ! », se dédouane un membre du corps enseignant dont l’avis n’est pas majoritaire. « Cette vision des choses individualise le problème et nie que l’enseignement supérieur est profondément inégalitaire, répond Chems Mabrouk, présidente de la Fédération des étudiants francophones (FEF). Le milieu d’origine a un impact sur la réussite. En rejetant la faute sur l’étudiant, on ne permet pas de prendre des mesures structurelles pour lutter contre les inégalités sociales. »

Quant au ministre Marcourt, il se défend en insistant sur « l’esprit constructif et participatif » qui a encadré la mise en place d’un texte pourtant éloigné des réalités du terrain. « Marcourt a consulté les recteurs, les étudiants, les syndicats, etc., qui ont fait remonter plein d’avertissements, mais ça n’a pas été pris en considération. Il a voulu faire passer le décret avant les élections et donc avant d’analyser ses impacts », précise un académique haut placé qui a été sollicité lors des discussions. Ces effets ont été dénoncés, en septembre 2019, par 400 professeurs d’université qui ont rédigé la lettre ouverte « Autopsie de l’échec du décret Paysage ». La nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Valérie Glatigny, a promis « une vraie réforme du décret Paysage » dès la rentrée prochaine (septembre 2021). Mais si elle entend « ajuster » le texte, elle ne compte pas l’abandonner ni le modifier fondamentalement.

Septembre 2020. Un an plus tard, Sam se souvient de ce qu’il a ressenti le jour où la fameuse lettre est arrivée chez ses parents. « Entre les lignes, le message était : “Vous avez démontré que vous n’étiez pas capable de faire des études. On ne va pas continuer à investir en vous car vous n’y arriverez pas.” La réponse institutionnelle est violente et douloureuse. Il m’a fallu un moment pour la digérer. » Aujourd’hui, le jeune homme entame sa deuxième année de romanes. Après avoir été informé de sa non-finançabilité, il a introduit une demande de dérogation qui a été acceptée par son université. Ce qui lui a finalement permis de poursuivre son cursus. Mais tous n’ont pas cette chance.

Les auteurs du décret Paysage entendaient démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur en permettant à chacun d’aller au bout de ses capacités, peu importe son point de départ. Mais ils n’ont pas donné aux universités les moyens financiers, humains et intellectuels pour orienter l’étudiant. On lui a fait miroiter qu’il allait pouvoir atteindre la ligne d’arrivée plus facilement, sans lui donner de réelles chances d’y parvenir. En bout de course, il risque d’être paumé, désargenté, dévalorisé, en plus d’avoir perdu plusieurs années de sa vie. « Cela revient à lui dire : “Vous êtes bon pour le marché du travail où vous allez vous présenter avec un diplôme de secondaire”. » Oh, et au fait, merci d’être passé.

Enquête réalisée avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles