Où la lumière ne s’éteint jamais

Urgences pédiatriques. Un pompier rapporte son brancard dans son ambulance après une intervention.

Souffrance, saturation, épuisement. Rien de neuf dans les Marolles, où les urgences de Saint-Pierre vivent au bord de l’apoplexie. Le photographe Marin Driguez y a plongé pendant six mois, happé par cette fourmilière où se côtoient riches et pauvres.

La patiente est arrivée avec les pompiers. Au vu de ses plaies, ils ont cru d’abord à une agression. Elle explique avoir chuté, poussée par le vent.

« Docteur, il fait une hémorragie interne ! » À la sortie d’un bar, l’homme s’écroule au sol. Pas d’hémorragie interne, mais seulement quelques verres de trop.

Bloqué du dos. Ne bouge plus depuis deux jours.

Fin de nuit au Service mobile d’urgences et de réanimations. À Saint-Pierre, le véhicule compte en moyenne une quinzaine de sorties par 24 heures.

Réanimation d’un jeune homme blessé par balle à la suite d’une course-poursuite avec la police. L’équipe médicale ne parviendra pas à le récupérer.

« C’est mon beau-frère, il est fou ! », hurle un homme sur le crâne duquel on a brisé une bouteille.

Intervention extra-hospitalière.

Tâche de Betadine laissée après une suture.

Ciblé par des tirs de kalachnikov dans sa voiture lors d’un règlement de comptes, l’homme n’aura finalement qu’une petite entaille à la lèvre causée par un éclat de verre.

Bouteille confisquée à un habitué des urgences.

Les infirmiers travaillent entre sept et neuf heures d’affilée. Ils n’ont, théoriquement, pas de pause.

Suture d’un patient blessé à la main sur un chantier.

Un pensionnaire d’un home fait son choix face au distributeur.

« Non ! Pas Saint-Pierre, ils soignent les clodos. » En plein centre de Bruxelles, Saint-Pierre est souvent perçu comme la « cour des Miracles ». Le Centre hospitalier universitaire se donne pour mission d’accueillir tout le monde, en particulier les plus démunis. Hôpital du CPAS de Bruxelles, il est devenu au fil des ans la bouée de sauvetage des naufragés de notre sécurité sociale : sans-abri, sans-papiers, sans-mutuelle. Les urgences débordent car, pour de nombreux patients, c’est l’ultime endroit pour recevoir des soins. Il est également devenu un refuge : « Chaque nuit, en salle d’attente, il y a des sans-domicile fixe qui viennent se reposer, dormir quelques heures, observe Marin Driguez. Un jour, un aide-soignant m’a balancé : “Il y a des clochards que je vois plus que ma meuf.” Les couloirs sont régulièrement peuplés de personnes dans le besoin, à la recherche d’un repas chaud, d’un lit ou de soins. »

Le problème n’est pas neuf, mais ne fait qu’empirer. « Le temps et l’attention que les soignants peuvent prêter aux patients pour parler et écouter sont mis à mal par les conditions de travail », poursuit le photographe. Cette situation n’est pas unique, mais elle est sans aucun doute la plus extrême à Bruxelles.

Sur la brèche

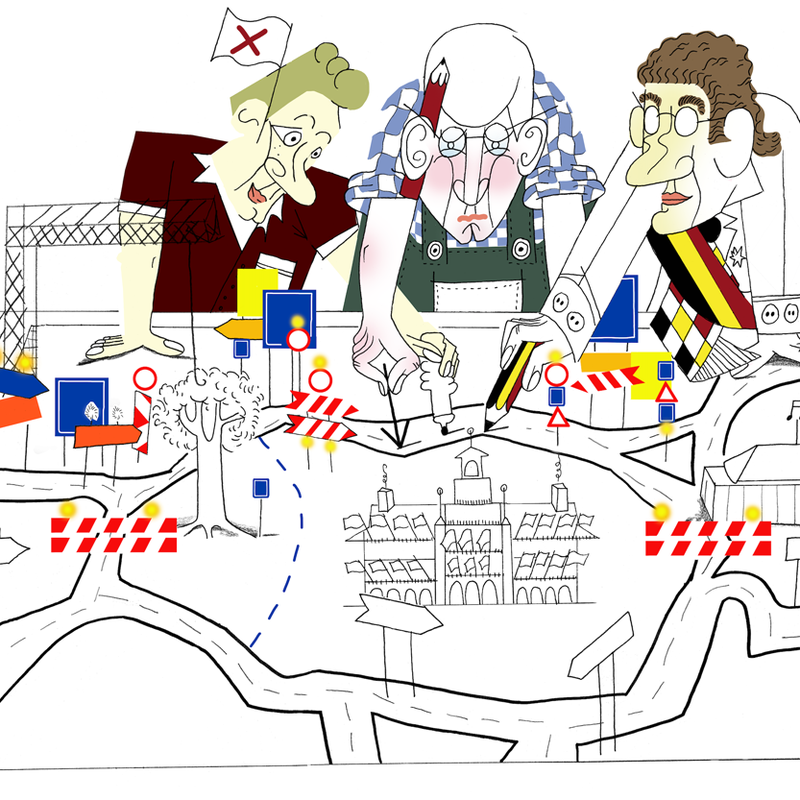

« Motard percuté par un véhicule de police/vomit coma éthylique/PLS À l’arrêt de bus/21 ans/s’est coupé les veines/Café Ninove, coups de couteau dans l’abdomen/Sans-abri qui respire plus/chute d’un toit, homme en feu/Hurle – tombé maison/ perte de sang, pas encore eaux blessé par balle à l’abdomen. » Les bribes de messages laissés par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) sur le départ donnent l’ampleur des tâches qui incombent aux ambulanciers du service sur une nuit. Sans compter le flot de patients dans la salle d’attente. Les urgentistes de Saint-Pierre accueillent en moyenne 232 patients par jour (85 000 par an, selon les chiffres de l’hôpital). Un nombre qui a doublé en trente ans. Mais le personnel infirmier n’a, lui, pas suivi cette courbe. Avec des gardes de 24 heures parfois sans manger ni dormir, les équipes sont épuisées. Difficile de rester performant et de garder l’empathie nécessaire. Le photographe relaie le ras-le-bol des urgentistes : « À force de coupes budgétaires, de temps de travail trop élevé, la qualité des soins baisse, la communication avec les patients se dégrade et rend la prise en charge sociale difficile. Les soignants confient également être victimes, de manière quasi quotidienne, de violences physiques ou verbales. »

Depuis juin, un important mouvement de grève touche les hôpitaux publics bruxellois. Le mouvement infirmier continue de réclamer du changement, mais face à un gouvernement démissionnaire, peu de réponses.

Adrénaline et ennui

Quand on demande à Marin Driguez, originaire de Nantes, pourquoi il a passé une demi-année aux urgences plutôt qu’au 75, son école de photo, il nous répond simplement qu’il cherchait à montrer « comment on vit avec la souffrance ».

« Ce qui touche le plus, c’est de voir la douleur et la souffrance impacter l’entourage des patients. Ce ne sont pas les situations les plus trash qui affectent le plus, mais celles qui font écho à une histoire personnelle, à nos propres blessures. » La question du « comment la montrer » qui jalonne l’histoire de la photographie s’est posée assez rapidement : « À maintes reprises, je me suis senti impuissant, ou même illégitime. Ça a été source de nombreux questionnements. Je venais très régulièrement, et restais généralement entre 10 heures et 20 heures d’affilée. À force d’être présent et d’y passer du temps, j’ai fini par obtenir quelques portraits de patients qui me donnaient leur autorisation. »

Les urgences restent ce microcosme fascinant, mélange d’adrénaline et d’ennui, où des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes classes sociales sont réunis malgré eux, dans la douleur et l’attente. « Les urgences sont comme un phare, une lueur d’espoir au milieu de la ville, m’a dit un soignant. Le seul lieu où la lumière ne s’éteint jamais. »