Nadia Matar : La fureur des collines

Il y a trente ans, Nadia Matar a quitté la Belgique pour Israël. Opposée à toute idée d’un État palestinien, cette figure des colonies mène une « bataille de la terre », marquée par des actions coup de poing. Son combat extrémiste, longtemps resté minoritaire, trouve désormais écho au sein du gouvernement israélien.

Le gamin frappe à la vitre de la voiture. Kippa sur la tête, papillotes le long des joues, il a à peine 18 ans et distribue ses tracts à tous les automobilistes arrêtés au feu rouge. Impossible de les rater, lui et ses amis qui ratissent le carrefour. Accrochée entre deux arbres, le long de la route, leur banderole appelle les citoyens à se mobiliser contre le projet de loi du gouvernement qui entend ouvrir la possibilité aux femmes d’intégrer les corps de blindés de Tsahal, l’armée israélienne. Nadia Matar baisse la vitre de son 4x4 et tend la main au garçon. Elle a tout juste le temps de lui crier un message d’encouragement que le feu repasse déjà au vert. « Bravo les jeunes ! Mon fils aussi est dans les blindés. Je suis avec vous ! »

Depuis plusieurs mois, le rabbinat orthodoxe s’est mobilisé comme un seul homme pour faire échouer ce projet de loi. Dans un pays où l’armée constitue l’un des socles les plus importants de la société, le rôle dévolu aux femmes dans les forces de défense est loin de faire l’unanimité. Chaque année, de plus en plus de jeunes filles intègrent des unités combattantes lors du service militaire obligatoire. Mais le fait d’imaginer des équipes mixtes dans l’habitacle fermé d’un tank suscite tout de même l’indignation dans les milieux religieux, et notamment dans la frange dure des colons, dont Nadia Matar est l’une des figures les plus connues.

Ne jamais fléchir

« La place d’une femme n’est pas dans un char, explique-t-elle en jetant le tract sur le tableau de bord. C’est un milieu d’hommes, confinés dans un espace clos. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas faire l’armée, mais je pense qu’elles ne doivent pas combattre. C’est une question de bon sens ! » Il y a trente ans, la jeune Nadia aurait pourtant tout donné pour porter cet uniforme. Mais quand on est mère de six enfants, on finit par voir les choses un peu différemment. « Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes compétences physiques ! Intégrer des filles dans des unités combattantes, c’est mettre toute l’unité en danger ! »

Le trafic est fluide ce matin sur la route d’Hébron. En quittant le centre de Jérusalem, il a fallu moins d’un quart d’heure pour traverser les quartiers sud de la ville et atteindre le carrefour de Gilo. La ville palestinienne de Bethléem est désormais visible sur la gauche. Elle s’étend à perte de vue jusqu’à l’horizon, séparée de la route par un mur de béton de 8 mètres de haut garni de miradors. La route contourne la ville par l’ouest et longe le mur sur plusieurs kilomètres. On franchit le check-point militaire au sortir d’un tunnel. Bienvenue dans le Goush Etzion, l’un des plus importants blocs de colonies israéliennes en Cisjordanie.

Septante-cinq mille personnes vivent ici, réparties dans vingt-deux localités. Des villages, des petites villes, des kibboutzim… En quelques décennies, les pavillons aux toits rouges ont poussé partout, symboles d’une présence dont la communauté internationale appelle depuis longtemps au démantèlement.

C’est ici que Nadia a élu domicile. Ici dans ce paysage de collines et de champs d’oliviers que sa vie a pris tout son sens. Élevée en Belgique, la jeune femme a choisi de tout quitter au milieu des années 80 pour s’installer à Efrat, au milieu de centaines de milliers de Palestiniens. Elle et son mari ont vécu deux intifadas, des attaques sur les routes, des tirs sur leur voiture, des morts parmi leurs voisins sans jamais fléchir. Plus qu’un acte militant, le choix de vivre précisément ici représente pour eux l’accomplissement d’un rêve : celui prononcé mille fois à travers les siècles par des générations de Juifs en exil, qui n’ont cessé de prier pour revenir un jour sur la terre dont on les a chassés il y a presque deux mille ans.

De fait, ce n’est pas à Tel-Aviv ou sur les plages d’Eilat que les ancêtres de Nadia ont écrit les premières pages de leur histoire. C’est dans ces vallées rocailleuses, entre Naplouse et Hébron, que la Bible situe les premiers épisodes de leur épopée. Celle d’un peuple nomade, réduit en esclavage, qui échappe à ses bourreaux en Égypte et fonde ici son premier royaume de peuple libre. Un peuple qui, depuis la destruction de son temple en l’an 70 par les Romains, à Jérusalem, vit en diaspora à travers le monde.

Les régions antiques de Judée et de Samarie sont au cœur de l’identité juive. Alors quand l’État d’Israël en prend le contrôle en 1967, à l’issue de la guerre des Six-Jours, un groupe de jeunes idéalistes voit dans cet événement un miracle, annonciateur des temps messianiques promis dans les Écritures.

Hostiles, dans un premier temps, les gouvernements israéliens successifs vont soutenir les colons dans leur entreprise de « reconquête » de cette terre ancestrale. Il faut dire que, dans un pays aux frontières aussi étriquées, la Cisjordanie/Judée-Samarie revêt une importance géostratégique capitale pour la défense du territoire. La colonisation va se développer bon train, jusqu’à un jour de l’été 93 où tout va basculer. Avec les accords d’Oslo, Israël annonce son intention de quitter la Cisjordanie promise au futur État palestinien. Ce jour-là, la vie de Nadia Matar bascule elle aussi. Une époque insouciante prend fin. Celle où une certaine Nadia Pinkovitsch rêvait d’un pays ruisselant de lait et de miel où planter ses racines.

Jeunesse anversoise

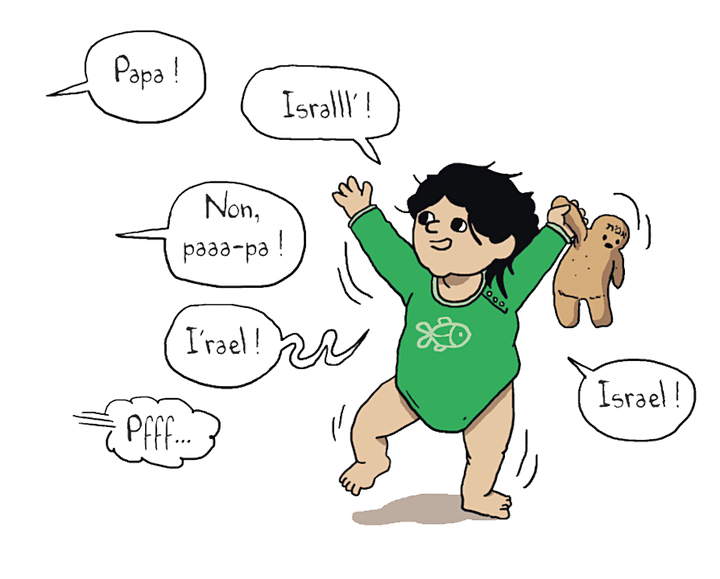

Loin d’Efrat, des check-points et des routes de contournement, l’histoire de Nadia commence en Belgique, un soir d’hiver 1966. Née à Wilrijk dans une famille sans histoires, elle grandit à Anvers, au 7e étage d’un immeuble sans prétention de la « Mechelsesteenweg », en plein centre-ville. Son père, Jacques Pinkovitsch, est opticien. C’est en allant acheter des lunettes que sa mère l’a rencontré. Deux filles naissent de leur mariage. Nadia est l’aînée, et c’est déjà un tempérament que les parents peinent à contenir. « J’ai dit le mot Israël avant de dire papa et maman », raconte-t-elle.

Les Pinkovitsch sont originaires de Russie. Nombre de Juifs d’Europe de l’Est arrivent en effet en Belgique à la fin du XIXe siècle, fuyant la famine, la misère et les persécutions dont ils font l’objet là-bas. L’objectif est de rejoindre l’Amérique, terre d’accueil par excellence de tous les persécutés de la planète. Mais le voyage s’arrête à Anvers pour certains d’entre eux. Anvers où se développe petit à petit une communauté prospère qui va compter jusqu’à 55 000 membres à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

La Shoah va durement frapper cette communauté. Plus de 25 000 Juifs de Belgique sont déportés dans les camps de concentration nazis. Des milliers de familles prennent la fuite. Des enfants sont cachés, souvent à la campagne, sous de fausses identités.

C’est ainsi que Jacques, le père de Nadia, aura la vie sauve. Âgé de 3 ans à peine, il est confié à une famille ardennaise qui le garde auprès d’elle durant la guerre. Un souvenir marquera ces années d’enfant caché : une descente de la Gestapo dans la maison, et sa maman d’accueil qui le sert contre elle dans un cabinet de toilette, en maintenant fermement sa main contre sa bouche pour l’empêcher de crier. « Mon père était très jeune mais il a compris qu’il mourrait s’il criait ce jour-là », raconte Nadia Matar.

Sa mère a une histoire plus terrible encore. « Ma grand-mère était réfugiée dans le sud de la France avec ma mère, qui était un bébé de quelques mois à peine. Son mari travaillait alors en Espagne, à l’ambassade des Pays-Bas. À la frontière, personne ne voulait aider une femme seule avec un enfant si jeune. Alors ma mère a donné son bébé à un passeur pour qu’il l’amène en Espagne. Quand je pense à cette histoire, moi qui suis mère aujourd’hui, ça me fait froid dans le dos. Il fallait vraiment être désespérée, pour se séparer ainsi de son bébé et le confier à un inconnu. »

Le bébé arriva sain et sauf à Madrid, et le père de Nadia échappa à la Gestapo. Quand ces deux-là se marient, vingt ans plus tard, les horreurs de la guerre sont loin derrière eux. En Belgique, c’est l’ère des Trente Glorieuses, de la croissance économique et du plein emploi. La communauté juive a repris sa place à Anvers et Jacques abandonne les lunettes pour travailler dans le secteur du diamant. Nadia et sa sœur sont scolarisées à l’école juive. On parle néerlandais dans la rue et français à la maison. La pratique religieuse n’est pas très assidue dans la famille.

Les Pinkovitsch se définissent en effet comme « massortis » (traditionalistes). On se rend à la synagogue pour les grandes occasions (mariages, bar-mitsva…), on célèbre les grandes fêtes en famille (Roch ha-Shana, Pessah…) de même que le repas de shabbat le vendredi soir, mais l’observation des règles ne va guère plus loin. « Ma mère jeûnait chaque année à Kippour, mais on ne mangeait pas casher et on prenait la voiture si on devait faire une course le samedi », se souvient Nadia. « Tout cela n’était pas très cohérent. Quand j’ai eu l’âge de me poser des questions, j’ai commencé à les titiller. »

Le rêve d’Israël

Nadia est désormais une adolescente et elle s’interroge sur sa propre identité. Le confort de sa vie belge et l’amour de sa famille ne suffisent pas à nourrir ses propres aspirations. Consciente de faire partie d’un peuple persécuté, elle s’intéresse au judaïsme, cet étrange héritage qui se transmet de génération en génération, et qui a valu à ses parents de risquer l’extermination. Qu’implique concrètement cet héritage ? Qu’est-ce que cela signifie d’être juif ? Pour elle, le mode d’emploi se trouve dans la Torah.

Très vite, les conflits débutent avec ses parents. Nadia exige de manger casher et débranche en cachette la lampe du frigo, pour éviter qu’elle ne s’allume lorsqu’on l’ouvre pendant shabbat. Elle fréquente activement les mouvements de jeunesse juifs anversois – la Noah Hatzioni d’abord (sioniste non religieuse), puis la Bnei-Akiva (religieuse) – et milite en parallèle dans une association pour les droits des Juifs en Union soviétique. « Mes pauvres parents ne savaient plus quoi faire avec moi, se souvient-elle. Je n’étais jamais à la maison. »

Dans cette quête identitaire, c’est l’amour d’Israël qui va rapidement prendre toute la place dans le cœur de Nadia. Un sentiment fusionnel la lie à ce pays fantasmé, qu’elle vénère plus que tout au monde. La jeune fille rêve de partir là-bas et d’intégrer l’armée de Tsahal. Elle en est persuadée : on ne peut pas exister pleinement en tant que Juif si l’on ne vit pas là-bas, auprès des siens.

Mais ce discours ne passe pas chez ses parents. Bien que ceux-ci soient très attachés à l’existence de l’État d’Israël, l’idée d’immigrer ne leur a jamais traversé l’esprit. « Mon père se sentait Belge. Toutes ces considérations ne lui parlaient pas. » La jeune fille va donc devoir batailler pour atteindre son but. Mais ça ne l’effraie pas.

Son rêve se réalise en septembre 1984. Nadia a 18 ans. Elle débarque en Israël pour un programme d’études d’un an, qui lui délivrera un certificat d’aptitude à exercer le métier d’institutrice. Elle et ses parents ont fini par trouver un terrain d’entente. OK pour une année là-bas, et dans le cadre d’un projet qui délivre un premier diplôme. Mais Nadia est priée de revenir en Belgique au terme de cette année de césure pour se lancer dans des études dignes de ce nom.

Douche froide à Knokke

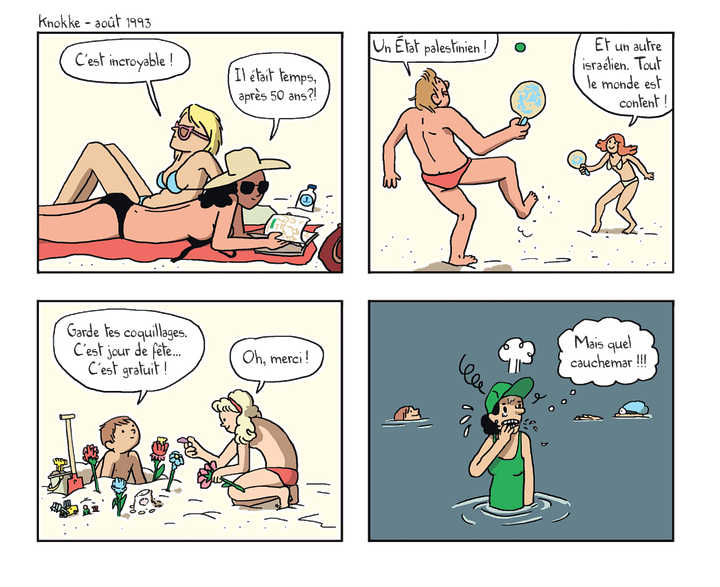

Nous sommes en 1993, au beau milieu du mois d’août. Nadia et David sont en Belgique avec leurs enfants, et toute la famille profite des vacances avec les parents et la sœur de Nadia dans un hôtel au bord de la mer. La famille déjeune dans la salle à manger de l’hôtel, tandis que la télévision égrène les nouvelles du jour dans l’indifférence générale.

Une information fait tomber Nadia de sa chaise. Le monde découvre que le gouvernement israélien a mené des négociations dans le plus grand secret, en Norvège, avec l’OLP de Yasser Arafat. Devant la tablée stupéfaite, la télévision annonce que ces négociations ont abouti à un accord devant mener à une solution au conflit qui oppose les deux peuples depuis près d’un demi-siècle. Israël s’engagerait à se retirer, d’ici quelques années, des territoires conquis en 1967, et un État palestinien verrait le jour en Cisjordanie et à Gaza avec Jérusalem pour capitale.

Cette annonce historique est saluée partout dans le monde. Elle vaudra même à Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat d’être récompensés par le prix Nobel de la Paix. Mais ce jour-là à Knokke, elle est reçue comme un coup de massue. Un choc immense, que personne n’avait vu arriver. « C’était une trahison, estime Nadia. Notre Premier ministre, élu pour nous protéger, était prêt à donner notre pays à des terroristes. Après tant d’efforts pour revenir chez nous, c’est un Juif qui voulait à présent nous chasser de notre terre. »

David et Nadia regagnent Israël, où gronde un vent de colère dans toute la Judée et la Samarie. Ce ne sont pas seulement les colons qui crient à la trahison. C’est toute la droite israélienne qui dénonce ces accords, et appelle à la mobilisation nationale. Le pays est divisé. Les manifestations s’enchaînent devant chez le Premier ministre, raillées par la presse de gauche qui soutient les accords. Un matin, un journal fait sa une sur un manifestant barbu, kippa sur la tête, caricature d’une cause obscurantiste vouée à disparaître sous l’autel de la paix.

Cette année en Israël est un véritable bonheur, la concrétisation d’un idéal nourri pendant toutes ces années dans la grisaille anversoise. Le retour en Belgique n’en est que plus douloureux, mais Nadia respecte ses engagements. Elle s’installe dans un kot à Bruxelles, et s’inscrit en première année de psycho à l’Institut Marie Haps. Étudiante consciencieuse, elle ne parvient pas à fixer son esprit. Par la fenêtre de sa classe, il vagabonde à Jérusalem, sur les plaines de Galilée, dans le désert du Néguev… Elle n’a qu’une seule amie à Bruxelles avec qui elle partage la nostalgie de ce paradis perdu. Ses parents finissent par se rendre à l’évidence. Aucun oiseau au monde ne s’habituera à la cage dans laquelle on veut le maintenir. Ils l’autorisent à partir pour de bon, poursuivre ses études à l’Université hébraïque de Jérusalem. Nadia débarque en 1986 à l’aéroport Ben Gourion. Elle devient citoyenne israélienne, en vertu de la « Loi du Retour » qui consacre le droit de tout Juif, partout dans le monde, à immigrer dans le pays.

C’est lors d’une fête de Pessah, au début du printemps, qu’elle fait la connaissance de David Matar. David est un pédiatre américain, de dix ans plus âgé qu’elle. Très sionistes, ses parents se sont installés en Israël il y a plusieurs années déjà. Son père, qui a combattu les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, a changé son nom en « Matar », qui désigne en hébreu la pluie battante qui survient au moment des orages.

Le contact passe immédiatement, entre eux, y compris sur le plan politique. Nadia a trouvé son double et le mariage est célébré six mois plus tard, en octobre 1987. Les jeunes mariés partagent le même attachement pour leur nouveau pays. « On avait la même envie d’être des pionniers, de faire partie de l’Histoire… », dit-elle. Pour eux, c’est évidemment en Judée-Samarie que cette Histoire est en train de se jouer.

Les colonies sont alors en plein boum. On construit à tout va, dans toute la Cisjordanie. Ils s’installent à Efrat, entre Bethléem et Hébron. Leur premier fils, Yehuda, voit le jour en 1989.

Les premières années sont idylliques. Nadia élève ses enfants à la maison pendant que David travaille à l’hôpital Hadassah, à Jérusalem. « La vie était belle. J’étais dans mon pays, j’aimais tout le monde. Israël était un rêve éveillé. » Mais la réalité la rattrape quelques années plus tard. Et c’est à Knokke-le-Zoute, curieusement que sa vie va basculer du tout au tout.

Nadia découvre cette photo chez Ruth, sa belle-mère, extrêmement remontée comme elle contre cet accord « avec le terroriste Arafat ». Les deux femmes décident alors de répondre, en présentant au pays une image différente des colons : une image féminine et déterminée à défendre coûte que coûte la terre qu’elles habitent. « Le lendemain, nous sommes parties nous positionner le long de la grand-route à Modi’in, à l’endroit de l’ancienne frontière de 1967 que l’on appelle la Ligne verte, raconte Nadia. On s’était habillées en vert, en rapport avec cette ligne, et on interpellait les automobilistes en leur disant “Regardez ! Voilà où notre Premier ministre veut ramener notre pays. Demain, si ces accords sont appliqués, Israël s’arrêtera ici même, où nous nous tenons. Demain, vous aurez Arafat juste devant votre porte.” Ça a pas mal secoué les consciences. »

Les Femmes en vert

Les manifestantes sont baptisées les « Femmes en vert » dans les médias. C’est sous ce nom qu’elles poursuivent leurs actions, de moins en moins discrètes, avec toujours Nadia et Ruth en tête de cortège. Leur discours est radical : « Pas question de donner un État aux Arabes. C’est notre terre et nous nous battrons pour la conserver. »

Ni le Premier ministre Yitzhak Rabin ni aucun membre de son gouvernement ne peuvent désormais se déplacer nulle part sans tomber sur elles. Les Femmes en vert sont partout sur leur chemin, criant dans des porte-voix, brandissant des banderoles et barrant l’accès à leurs meetings. Nadia devient une célébrité dans tout le pays. Avec sa casquette sur la tête, son regard perçant et son charisme, elle devient rapidement la figure emblématique de la cause. Adulée par les uns, honnie par les autres, Nadia ne recule devant aucun obstacle. Même quand il s’agit de perturber une conférence de Bill Clinton, et qu’elle termine avec trois côtes cassées sous les coups de matraque de la police.

Nadia, Ruth et les autres Femmes en vert sont régulièrement arrêtées et passent des heures au poste de police. « Se retrouver au cachot avec sa belle-mère, c’est ce qu’il y a de plus drôle au monde », s’esclaffe Nadia. Mais la situation est extrêmement tendue dans le pays et, le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un étudiant d’extrême droite, opposé aux accords d’Oslo.

Les colons pensent alors que la page est tournée. Ils se trompent. Les accords intérimaires viennent d’entrer en vigueur. Ils divisent la Cisjordanie en trois zones : A, B, et C. Les zones A sont désormais sous l’entière responsabilité de l’Autorité palestinienne. Les zones B sont sous contrôle palestinien pour les affaires civiles et sous contrôle israélien pour les affaires sécuritaires. Les zones C restent sous contrôle israélien. Des check-points militaires voient le jour sur les routes, ainsi que des panneaux rouges interdisant l’accès aux citoyens israéliens dans les zones palestiniennes.

Les constructions de nouvelles colonies sont gelées. Le spectre de l’évacuation continue de planer. Mais les colons sont bien décidés à tout faire pour maintenir leur présence ici, quitte à s’approprier de nouveaux terrains par des voies détournées.

La bataille de la terre

Nadia et les Femmes en vert vont occuper une colline près d’Efrat, pour éviter qu’elle ne soit revendiquée un jour par les Palestiniens tout proches. Elles s’y installent jour et nuit, même quand la police militaire leur ordonne d’évacuer les lieux. Au fur et à mesure, cette occupation « sauvage » attire des caravanes, puis des installations en dur. L’occupation devient un avant-poste. Aujourd’hui, c’est un quartier d’Efrat à part entière. L’action des Femmes en vert, poussée par Nadia, a permis à la colonie de s’agrandir.

Ces vingt dernières années, des centaines d’avant-postes comme celui-là ont vu le jour partout en Cisjordanie. Un rapport réalisé en 2005 par l’ancienne procureure d’État Talia Sasson a d’ailleurs prouvé que de nombreuses agences gouvernementales avaient contribué à les financer en sous-main, permettant ainsi aux colonies de s’étendre malgré le gel officiel de la colonisation. Une véritable bataille de la terre est en cours sur le terrain. Et Nadia est en première ligne pour la mener.

Les Femmes en vert continuent ainsi régulièrement de faire parler d’elles. Récemment, une ancienne base militaire située en zone C, « Shdema », avait été cédée à l’Autorité palestinienne qui devait la transformer en hôpital. Nadia et ses comparses ont occupé la base pour faire échouer le projet. Elles y sont parvenues. « Nous avons empêché les Palestiniens de s’approprier la colline, explique-t-elle. Leur stratégie est claire : ils veulent construire en zone C pour couper le lien territorial entre les localités juives. Nous sommes extrêmement vigilantes à ne rien céder. »

Ce discours fait évidemment bondir les organisations humanitaires, qui n’ont de cesse de dénoncer la situation qui prévaut en zone C. Depuis l’entrée en vigueur des accords d’Oslo, la vie des 180 000 Palestiniens qui y résident est très difficile, en raison notamment de la quasi-impossibilité d’y construire quoi que ce soit. Qu’il s’agisse de maisons d’habitation ou d’utilités de la vie courante (adduction d’eau, citernes, panneaux solaires, par exemple…), la majorité des permis de construire sont rejetés. Ceux qui passent outre à cette interdiction s’exposent à la destruction pure et simple. Les bulldozers de l’armée israélienne passent ainsi régulièrement à l’action pour détruire les constructions jugées illégales.

D’après Nadia, ce combat pour la terre perdurera tant qu’Israël n’aura pas proclamé sa pleine souveraineté sur la Judée-

Samarie. Cinquante ans après la conquête, il est temps selon elle de passer à l’annexion, seul moyen de faire comprendre à ses adversaires qu’ils doivent définitivement renoncer. « Les Arabes ne comprennent que la force, ose-t-elle. Ces accords d’Oslo leur ont empoisonné le cerveau en leur donnant l’illusion qu’il pouvait construire un État à eux ici. Si nous nous montrons fermes, ils comprendront qu’ils doivent renoncer. »

Ce discours très radical trouve désormais des échos au gouvernement, où un projet existe d’annexer la zone C. Le sujet est extrêmement délicat, et susceptible de créer un tollé sur le plan international. Les colons eux-mêmes sont divisés sur la solution politique à donner à ce territoire. Certains seraient même prêts à vivre dans un État palestinien si on les autorisait à rester chez eux. Nadia, elle, se bat pour une souveraineté totale. Les Palestiniens pourraient obtenir la citoyenneté du pays à long terme, lorsqu’ils auront prouvé, dit-elle, leur loyauté à l’État et renoncé à la violence.

Position ultra-radicale

« Nadia Matar est une figure très connue dans le milieu des colons idéologiques, mais elle tient un discours très extrémiste qui n’est pas forcément représentatif de l’opinion générale des colons en Cisjordanie, explique Michael Blum, journaliste franco-israélien, spécialiste de la colonisation. L’aspect extrémiste de son discours tient notamment dans son projet de souveraineté où on ne demande pas aux Palestiniens s’ils sont d’accord. On leur impose le projet par la force, et on leur donne des droits le jour où ils font montre d’une pleine loyauté à l’État d’Israël qu’on leur impose. »

Quelque 480 000 colons vivent désor-mais en Cisjordanie. Près de 3 millions de Palestiniens y vivent aussi, répartis essentiellement dans huit grandes villes sous statut d’autonomie. Les cycles de violence n’ont pas permis d’inverser la situation sur le terrain. Aujourd’hui, beaucoup, en Israël, pensent que les colons ont gagné leur bataille et qu’une annexion, même condamnée internationalement, ne sera qu’une manière d’officialiser la mort définitive des accords d’Oslo.

L’ultime bataille n’est pourtant pas celle-là. Elle se joue à Jérusalem, à l’endroit exact où s’élevait autrefois le temple détruit par l’empereur Titus, là où se dresse désormais la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’islam. Chaque année, au mois d’août, Nadia et ses camarades font marcher 5 000 personnes autour des murailles de la vieille ville, à la date du 9 Av dans le calendrier hébraïque, qui correspond à la destruction du temple. Comme dans les mariages juifs, où la tradition veut que la mariée tourne sept fois autour de son mari sous le dais, les manifestants tournent sept fois autour des murailles. Le message est clair : le rêve de retour du peuple juif ne pourra être atteint tant que le temple n’est pas reconstruit. Ce jour-là, Nadia aura gagné son combat : le peuple en exil aura reconstruit « son Royaume ».