Les derniers éléphants

Flamands de France

Ils s’appellent Michel, Aurélien, Marie-Christine ou Jean-Claude. Ils sont Français et se définissent comme Flamands. Les uns rêvent de reformer les Pays-Bas de Guillaume d’Orange, d’autres brandissent des lions flamands pour repousser les étrangers, pendant que la majorité cherche juste à préserver une identité aussi menacée que les éléphants d’Afrique. Bienvenue en Flandre française. Chez moi.

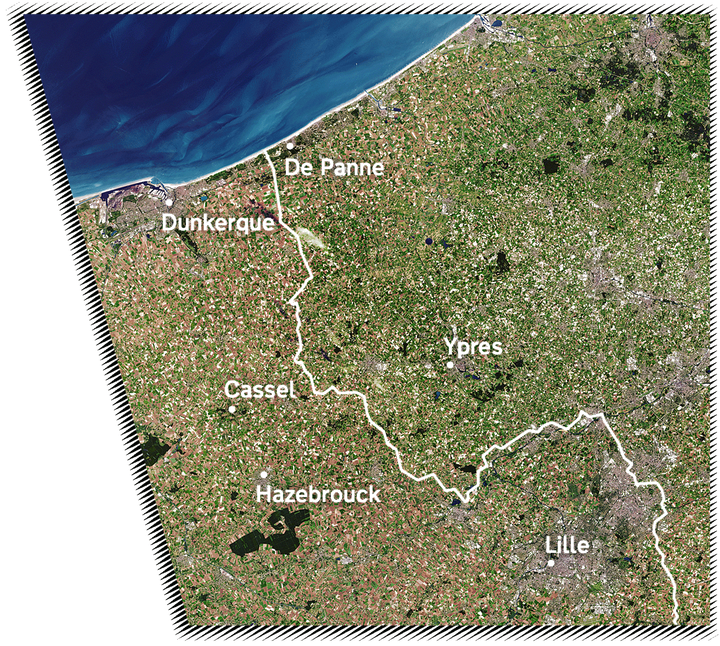

L’identité flamande, ce n’est pas qu’une histoire belge. Je suis née à Hazebrouck, une petite ville française, à 15 kilomètres de la frontière belge. Hazebrouck, en flamand, signifie « le marais aux lièvres ». La plupart des habitants l’ont aujourd’hui oublié. J’ai ensuite grandi à Cassel, épicentre de la bataille homonyme, qui a scellé le sort de cette petite partie du nord de la France actuelle, annexée par Louis XIV en 1677. Avant ça, ce petit lopin de terre était en Flandre.

Je n’ai que 33 ans ; pourtant, gamine, j’entendais mes grands-parents parler une langue bizarre. Le vlamsch (nom donné en France au flamand occidental, dialecte parlé par les Belges de Flandre occidentale), une « langue de pauvre qui ne valait rien, qu’il ne fallait pas que j’apprenne si je voulais réussir dans la vie », m’avaient-ils dit.

Ado, j’ai débarqué à Lille. La grande ville. Tout à coup, je suis devenue la « Flamande », celle qui venait de par là-bas, chez les quasi-Belges, les « cut’ », pour « culs terreux »… En un coup de TGV, à Paris, je suis ensuite devenue la Ch’tie (dont la langue est le ch’ti, que je n’ai jamais entendu parler), pas vraiment Française, venue de cette région peuplée de gens bien sympas mais au ciel bien trop gris et aux paysages truffés d’usines à l’arrêt.

Alors, quand j’ai déménagé à Bruxelles, l’affaire était réglée. Bingo, j’allais enfin être chez moi, chez les Flamands (oui, je sais…). Mais non. Cette fois, je suis devenue Française. Je me souviendrai toujours des yeux écarquillés d’un jeune Flamand, à Bruxelles, à qui j’avais chanté une comptine flamande de mon enfance lors d’une soirée avinée. Il ne s’en remettait pas : comment une « Française de Paris » (sic) pouvait-elle parler comme ses grands-parents à lui, venant du fin fond de Flandre occidentale et que même lui avait du mal à comprendre ?

En Flandre française, l’identité flamande a toujours taraudé une partie des habitants. Par vagues, souvent caricaturées. Pourtant, quand je regarde ce bout de terre et ses protagonistes, à l’heure du rouleau compresseur de la mondialisation, je me dis qu’on est tous le Flamand, voire le flamingant de quelqu’un.

Cheveux longs, concerts folk

et culture flamande

Mon « voyage identitaire », les pieds dans la terre, commence à Cassel, ce mont de Flandre qui, du haut de ses risibles 176 mètres, a des allures d’Everest sur une terre désespérément plate. Dans ce village fortifié, aux ruelles pavées et au moulin rénové, l’âme flamande idéalisée se rejoue sans cesse. Ce soir, je suis venue prendre un cours de vlamsch, dans une petite salle municipale. C’est Jean-Paul Couché qui donne cours. Jean-Paul est un « esclave du flamand », « consentant » bien sûr. Un amoureux fou du vlamsch. « Pas du néerlandais hein ! Ça, c’est en Belgique, nous on est Français, nos parents parlaient vlamsch. » Ado dans les années 70, baba cool, tendance écolo, il se sentait bien dans les estaminets, la culture flamande, parmi les cheveux longs et les concerts folk. Pour se rapprocher de sa terre, il a donc commencé par prendre des cours de néerlandais. « Mon père m’a dit : je comprends rien à ton truc, c’est du belge. » Jean-Paul ne connaissait pas vraiment la différence. Puis il est tombé sur un manuel de vlamsch, rédigé par un Flamand français : « C’est ça notre langue », a dit le vieux.

Dans la salle, une douzaine de participants sont assis comme à l’école. Il y a une fille de mon âge, venue apprendre la langue de sa grand-mère. Ma voisine de classe, elle, travaille dans un home et voudrait partager davantage avec les aînés. Il y a aussi l’adjoint au maire de Cassel, chargé de la culture. Il galère un max, niveau prononciation. Les autres se marrent en reparlant de « ses vœux » de début d’année à la mairie, dans lesquels il avait glissé quelques mots de vlamsch. Cassel vient de signer la charte « Ja om ’t Vlamsch – Oui au flamand » par laquelle une commune s’engage à prendre quelques mesures concrètes de promotion du flamand. Pour Cassel, ce sera la pose de nouvelles plaques de rue et panneaux bilingues à l’entrée de la ville.

Jean-Paul Couché est assez fier. Parce que cette charte, c’est son institut qui l’a lancée. Créé en 2004, l’Institut de la langue régionale flamande fédère des associations du coin et des élus locaux de tous bords (sauf du FN, précise Jean-Paul qui se méfie comme de la peste des extrêmes), pour sauvegarder et promouvoir le vlamsch. Au programme : des cours pour adultes (350 élèves), dans les écoles (5 établissements et 10 communes en activités péri-scolaires), des tables de conversation, des sessions de collectage pour enrichir un dictionnaire en cours, des rencontres intergénérationnelles et cette fameuse charte (signée par dix communes). Objectif ultime : obtenir des pouvoirs publics que le flamand puisse être enseigné au même titre que les autres langues régionales de France.

Flamand et breton, même combat ?

Depuis 1999, le flamand occidental (vlamsch) est reconnu par le ministère français de la Culture comme langue régionale. Mais pas par l’Éducation nationale. Pourtant, un projet pilote a été mis en place en 2007 avec le ministère pour l’enseigner dans les écoles primaires. Le bilan, cinq ans plus tard, a été reconnu « positif ». Mais depuis, plus rien n’avance. « On nous sort des raisons différentes à chaque fois. Une fois c’est parce que ça ne concernerait pas assez de monde. Une autre qu’il n’y aurait pas assez d’enseignants. Ou que ça ferait concurrence au néerlandais. Ou que le flamand ne serait pas une langue, mais un dialecte du néerlandais. »

Pour Jean-Paul, difficile de s’expliquer ce blocage. Mais ce qu’il « sait », c’est que pas mal de gens l’attaquent parce qu’il défend le flamand, plutôt que le néerlandais. Quant à lui, il n’a « rien contre le néerlandais », mais se méfie de certains de ses défenseurs. Et moi, je découvre une guerre surréaliste dont j’ignorais jusqu’ici l’existence, livrée entre deux camps qui ne parlent pas le même langage mais qui tentent tous deux de défendre une espèce qu’ils estiment menacée.

L’attaque la plus frontale que j’ai pu voir contre l’institut présidé par Jean-Paul Couché, je l’ai lue dans une revue au nom qui ne s’invente pas : Les Pays-Bas français. Dans une chronique signée par un autre Flamand de France, l’institut, sans être nommé, est qualifié de « lobby flamand », accusé de créer une « langue elfique » qui n’existerait pas. La maison d’édition Ons Erfdeel, qui édite cette revue, se trouve à Rekkem. Côté belge. À neuf mètres exactement d’une frontière, qui prend ici la forme d’un banal fossé.

Financée par les autorités flamandes (de Belgique donc) et le ministère de la Culture des Pays-Bas, cette maison d’édition se définit comme une institution culturelle flamando-néerlandaise. Objectif : informer les étrangers sur la culture flamande et des Pays-Bas et promouvoir la coopération culturelle entre tous les néerlandophones. Son directeur, Luc Devoldere, est un Flamand distingué, qui s’exprime dans un français impeccable. Très francophile, extrêmement cultivé, il ressemble beaucoup à ses publications. Élitistes, érudites, pointues, classiques. Son regard est celui d’un « voisin », « ému » quand il entend le flamand occidental, parce que c’est la langue de sa mère, « la langue de l’intime ».

Mais sa logique est à mille lieues de celle de Jean-Paul Couché. Preuve que la frontière, même artificielle, reste une frontière. « Si on me demande, en tant que voisin, ce que les Flamands français ont intérêt à promouvoir, je dirais qu’il vaut mieux apprendre le néerlandais, qui est parlé par 23 millions de personnes à travers le monde. »

Attention, il ne combat pas les dialectes. Il me parle d’ailleurs de ce proverbe qui dit : « Une langue est un dialecte avec une armée. » « Ce sont les locuteurs, avec des raisons culturelles, économiques et politiques, qui décident de ce que devient une langue. Chez nous, les dialectes sont encore tellement forts, que parfois je suis gêné qu’on ne se comprenne pas. Il faut une langue commune pour se parler. »

En France, l’histoire s’est écrite à l’opposé. Le rouleau compresseur jacobin a déjà imposé aux siècles derniers le français. Quand les « Flamands » de l’Hexagone racontent leur attachement au flamand, quasiment tous rappellent cette histoire officieuse, où les instituteurs de la République interdisaient aux enfants de parler flamand jusque dans la cour de récré. Ma mère, gamine, allait à l’école à Hondchoote. « Ceux qui parlaient dans la cour en flamand se faisaient punir. » Philippe, rencontré à Steenvoorde, me parle d’écoliers priés de se « laver la bouche » s’ils parlaient flamand.

Aux Moëres, commune française pile à la frontière, tous les ans, ma mère et un groupe d’amis vont se faire leur madeleine de Proust : un spectacle de théâtre en vlamsch, joué par la troupe de Flor Barbry, une compagnie belge de Flandre occidentale. Dans une salle littéralement bondée, où se côtoient Belges (beaucoup) et Français (de moins en moins), ils vont « replonger en enfance ». Ici, on ne joue pas du Shakespeare, mais des pièces populaires, où il est toujours question d’un bar, de pochtrons, le tout dans une Flandre agricole, où le rire est omniprésent. « C’est idiot, mais tellement drôle, c’est comme quand on était petits, chez nos parents. Il n’y a que là qu’on entend encore cette langue. Quand on va à Anvers, Gand, on ne les comprend pas. » N’empêche, ni ma mère ni ses amis ne se font d’illusion sur la mort prochaine du flamand. Et ça n’a pas l’air de les déprimer plus que ça.

Nostalgie des Grands Pays-Bas

D’ailleurs, le vlamsch a déjà disparu de la « capitale des Flandres », Lille, et de ses environs, où habite Michel Lieven, président d’une autre association de militants flamands français, le Cercle Michel de Swaen (du nom d’un poète flamand né à Dunkerque), qui revendique une centaine d’adhérents. Sauf qu’avec la même histoire de départ, Michel a pris un tout autre virage…

Gamin, né à Bergues, il a pris conscience de son identité « lors de vacances dans le sud de la France, où la patronne de l’hôtel nous traitait de petits Belges ». Sa mère lui a lancé : « Tu n’as pas à avoir honte de ce que t’es ! » À l’école de la République, elle avait été mise au fond de la classe car elle parlait flamand. Et en était sortie sans diplôme. À 14 ans, Michel achète un livre d’histoire qui lui apprend une chose : « J’appartenais à la Flandre, un pays riche. Je n’étais pas le plouc qu’on me disait être ! »

Aujourd’hui, le rêve de Michel Lieven est « simple » : recréer l’unité « culturelle » des Pays-Bas du temps de Guillaume d’Orange. Sur la couverture du magazine de son Cercle qu’il m’a laissé emporter, une citation dudit Guillaume : « Il n’est point besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. » Avec en toile de fond, le drapeau orange-blanc-bleu, celui des Pays-Bas de son héraut trépassé en 1843.

L’Europe des peuples

Chez lui, une petite maison de lotissement sans cachet, il me raconte sa vision du monde. Michel me parle pêle-mêle de l’idée néerlandaise, des Grands Pays-Bas, de femmes en jupe qui se font agresser par des barbus en rue, des roms qui « n’appartiennent pas à notre ethnie » et qui de par leur histoire sont « fatalistes », ce qui les mène à « vivre aux crochets des autres ». J’ai un peu de mal à suivre. Lui fustige l’Europe « passoire » et milite pour une Europe fédérale, souverainiste, où chaque peuple aurait le droit de défendre son « identité ».

Rayon actu, Michel voit dans le Brexit le signe d’un « éveil des consciences », rejette tous les partis français, le PS et l’extrême gauche qui « nous ont trahis », tout comme le trop jacobin FN, qui « est contre les langues régionales ». Lui veut agir pour la défense du patrimoine, architectural comme linguistique de la culture néerlandaise. Et pour la langue. Son cercle a d’ailleurs un temps proposé des cours de néerlandais et multiplie les initiatives aux côtés d’associations amies.

Où l’on croise, fatalement, des Belges. À Bray-Dunes, en 2015, une journée de réflexion sur « l’identité transfrontalière » avait réuni Michel Lieven et nombre de ses collègues de militance. Et plusieurs Belges. « Parmi eux, Edwin Truyens, un des idéologues du Vlaams Blok, ou encore Luc Vermeulen, chef historique du Voorpost Flandre, mouvement pan-néerlandais flamand, puis chef de la sécurité du Vlaams Belang », explique à titre d’exemple Christian-Pierre Ghillebaert, docteur en sciences politiques, membre du conseil d’administration de l’Institut de la langue régionale flamande.

Depuis quelques années, ce chercheur étudie l’intérêt des mouvements politiques belges pour cette petite région de l’Hexagone. Il a d’ailleurs épluché les comptes rendus des débats au parlement flamand entre 2003 et 2013, répertoriant toutes les fois où des élus s’intéressaient à la Flandre française. Résultat : un seul parti pose – certes peu fréquemment mais régulièrement – des questions sur le sujet : le Vlaams Belang. Et parmi ces élus, tous ont des attaches avec le mouvement pan-néerlandais.

La Flandre au cochon

Mais laissons ces vieux briscards romantico-extrémistes à leurs rêves de grandeur néerlandaise. Car pendant ce temps-là, une jeune génération pointe son nez. Il y a ceux, ultra-visibles, qui affichent la couleur et attirent les caméras. C’est le cas d’Aurélien Verhassel, 31 ans, ex-Front national Jeunesse, responsable de Génération identitaire Flandre-Artois-Hainaut. Un pro des formules-chocs, tweetables et retweetables à l’infini. Un seul exemple : ses opérations de sécurisation du métro lillois, en 2014, avec des gilets « anti-racailles », le tout filmé, monté et buzzé. Mais sa plus grande réussite, c’est sans doute le lieu où je le rencontre, son QG. Un club privé, ouvert en septembre dernier, avec salle de sport – « de boxe thaïe, parce qu’aujourd’hui à Lille, mieux vaut apprendre la boxe que le tennis », et un bar réservé aux membres, où chaque centimètre carré a été « customisé » à la sauce flamande.

Drapeaux, paniers en osier, cadres, bouquins… et quelques cochons ou « Guide de survie dans une société islamique » : une carte postale d’une Flandre anti-musulmane, toile de fond de toutes ses interviews. « On a eu plus de 150 couvertures presse, même la chaîne américaine HBO est venue nous voir », détaille Aurélien, qui annonce avoir 450 membres à jour de cotisations.

Pourtant, dans son propos comme dans ses actes, la défense du flamand – qu’il ne parle pas – n’est pas sa priorité. « Avant de défendre l’identité flamande, il faut d’abord stopper l’hémorragie. On assiste à une substitution de population, celle des Européens de souche par des extra-Européens. » Pour lui, la société capitaliste, consumériste, a tout uniformisé, au point que les jeunes perdent leurs racines. Les siennes, elles sont flamandes, françaises et européennes. Une identité qui passe par le sang et ne souhaite pas de mélange. Pour étayer son propos, voici ce qu’il avance : « Un Flamand de gauche m’a soutenu un jour qu’un Noir d’Anvers qui apprendrait le flamand serait plus flamand que moi, qui m’appelle Verhassel ! Pourtant, c’est le sang de mes ancêtres qui a irrigué cette terre flamande ! »

Génération CDD cherche son identité

Ce genre de discours xénophobes, d’autres s’en sont éloignés. C’est le cas d’Edouard. Du haut de ses 29 ans, il le reconnaît : « Oui j’ai fait des conneries quand j’étais plus jeune. » Les conneries, c’est son passé de militant à la Vlaams Huis, près de Lille, il y a une dizaine d’années. Cette maison flamande, tenue par Claude Hermant, ex-para et mercenaire, figure de l’ultra-droite identitaire lilloise, mis en examen et incarcéré dans des affaires de trafic d’armes, « n’avait de flamande que le nom. On s’auto-redéfinissait tout le temps, il y avait de tout. Dès qu’on annonçait qu’on allait manifester, on faisait flipper les autorités, les politiques, on attirait la presse ». Parmi ses souvenirs rebelles, un exemple : « Les soutiens aux sans-papiers manifestaient en se tenant par la main. On trouvait ça idiot. Pour rire, on avait imaginé se déguiser en renard et courir autour d’eux. » Puis, Edouard est parti.

Aujourd’hui, il a changé de vie. Son équilibre, il le construit ici, « à la campagne », où « le temps va moins vite qu’en ville », et où il a fondé sa famille. Avec d’autres jeunes du coin, il organise chaque année une fête flamande de village, soutenue par la mairie locale et un député « Les Républicains ». Ils ont créé un géant et souhaitent aussi œuvrer pour la signalétique bilingue flamand/français et la promotion du néerlandais. Mais il ne renie pas son passé. « J’étais un gamin qui se cherchait une identité. Notre génération, on a accès à toutes les identités, mais, finalement, on ne sait plus qui on est. Alors j’ai commencé par me définir en contre. » Aujourd’hui, il m’explique avoir réussi à se « définir en positif » : « Quand tu as trouvé ton identité, tu comprends mieux celle des autres, tu vis mieux avec les autres. » Lui qui a déménagé plusieurs fois durant sa jeunesse, envie sa compagne, qui vient d’un village où tout le monde se connaît. Il voudrait la même chose pour sa fille, qu’il a scolarisée en Belgique, où elle apprend le néerlandais.

« Je suis de la génération CDD. J’ai été coursier sur le port de Dunkerque, manœuvre sur chantier, commercial en banque, j’ai travaillé à la chaîne… À l’ANPE, un jour, on m’a dit : “À Paris, les gens cherchent du travail dans un cercle de 100 km.” Ici, à Dunkerque, il y a la mer, qui divise déjà le cercle par deux, puis il y a la frontière belge. Au final, un Dunkerquois a quatre fois moins de chance qu’un Parisien de trouver du boulot. » Alors aujourd’hui, la fille d’Edouard a deux poupées à la maison. L’une à qui elle parle français. L’autre à qui elle parle néerlandais.

Vlamsch punk et pingouin de carnaval

De dix ans plus âgé qu’Edouard, Philippe aussi a mis sa fille dans une école de l’autre côté de la frontière. C’est un garçon réservé, féru d’histoire et aux propos mesurés. Il bosse à la Maison de la Bataille, à Noordpeene, petit musée qui témoigne de l’histoire de la Bataille de la Peene, autre nom de la Bataille de Cassel qui scella le sort de cette Flandre devenue française.

Philippe, qui voit d’un bon œil les initiatives visant à mettre en avant le vlamsch dans le paysage de sa région, trouve plus utile de promouvoir l’enseignement du néerlandais. Il se trouve surtout « chanceux » d’habiter dans une zone frontalière, « c’est grisant, cela ouvre les horizons, apporte une richesse dont on doit profiter ». Ce père de famille, qui habite trop loin de la frontière pour que sa fille ait continué sa scolarité en Belgique, rêve d’écoles bilingues et, en attendant, a créé une page Facebook « Les petits Flamands de France bilingues ».

Il y a quelques années, Philippe a travaillé pour l’association Yser Houck. Cette assoc est la seule à mettre tout le monde d’accord ! Depuis 25 ans, elle abat le boulot le plus concret pour la défense de la culture flamande en France : la sauvegarde du paysage. Des dizaines de kilomètres de haies et des milliers d’arbres plantés, des restaurations de chapelles et de maisons, l’entretien et le balisage de pléthore de sentiers de randonnée, et des cours de flamand comme de néerlandais. L’association est une mine de savoirs et de savoir-faire. Son patron, Félix Boutu, se souvient du temps où on le regardait de travers, où on se méfiait d’Yser Houck, parce qu’elle se disait « flamande ». Tout ça a bien changé aujourd’hui. Les élus locaux le suivent, la population aussi.

À quelques dizaines de kilomètres de là, à Saint-Jans-Cappel, un autre jeune, devenu maire du village en 2014, me raconte son identité flamande à lui. César Storet est du coin. Avec lui, pas de zones d’ombre. Il ne me parle jamais de défense, mais de sauvegarde. Gamin, à la boulangerie, il entendait parler flamand et achetait des boules flamandes. « Aujourd’hui, il n’y en a plus. En fait, nous sommes la dernière génération, le dernier maillon. Si on ne fait rien, il n’y aura plus rien. » Ce qui l’emmerde dans tout ça : « Dès que tu parles de ça, tu passes pour un passéiste. Mais en fait, c’est comme pour les éléphants d’Afrique. Tout le monde trouve ça normal de les sauver. Bah, le flamand, c’est pareil. » Sa façon à lui de militer, c’est de faire vivre sa culture, tout simplement. Sa commune a signé la charte « Oui au flamand ». Quant à lui, il a créé il y a une quinzaine d’années une association dédiée aux traditions festives flamandes.

Ses membres rénovent de vieux jeux flamands, participent au carnaval de Bailleul, se déguisent tous les ans en rois mages et font du porte-à-porte, selon une tradition tombée en désuétude. Et surtout, ils font de la musique entre potes. César a un groupe de « vlamsch punk », les Sputkalut, les seuls à « oser des reprises des Sex Pistols ou Ramones interprétées en flamand de France ». Et ils ont l’air de bien se marrer.

Une chatte mouillée

Des micro-initiatives qui n’ont l’air de rien, comme ça, sur le papier. Sauf que parfois, tout s’éclaire. C’est ce qui m’est arrivé quand j’ai suivi Marie-Christine. Cette pensionnée hyperactive bat la campagne à longueur de journée, bien cramponnée au volant de sa minuscule Twingo rose, qui quadrille chaque jour le territoire flamand. Cours de vlamsch en école par-ci, conversations en home par-là, le tout entre deux répétitions de chants traditionnels et concerts en costume. Comme une bouteille à la mer, je lui avais récité l’unique comptine que ma grand-mère m’avait léguée. « Mais je connais ça ! C’est Katjemuus ! » Marie-

Christine avait foncé dans sa bibliothèque, et en était revenue, un livre à la main. Dans ce bouquin du XIXe, un amoureux du patrimoine flamand de France avait collecté des chansons flamandes. Parmi elles figure donc la comptine de ma mamie. C’est l’histoire d’un petit chat, qui s’en va à l’écluse pour apprendre à ronronner. Mais le chat tombe à l’eau. Le chat est mouillé…

Marie-Christine : « Vous savez, il y a un double sens grivois à cette chanson. »

Moi : « Hein ? »

Marie-Christine : « Le chat qui veut apprendre à ronronner… »

Moi : « Ah… la petite chatte mouillée ! »

Je ne savais pas. Sacrée mamie, va !