- ép. 3

Panneau peint, cinéma ABC.

Années 1990. L’empire porno n’est plus qu’un souvenir. Retranché dans son dernier navire, George dérive lentement. Et ses pellicules prennent l’eau.

« J’étais dans ma loge, au 4e étage de l’ABC. À côté du bureau de Scott. Et j’entendais des éclats de voix. Entre lui et, j’imagine, son comptable. Je trouvais ça bizarre, qu’ils s’engueulent comme ça, alors que j’étais juste là. J’avais l’impression d’un navire qui prend l’eau. Il y avait beaucoup de commérages, aussi. Plus bas, il y avait le projectionniste, qui mangeait ses boîtes de sardines, et qui avait toujours son chien avec lui. Il disait un peu de mal de Scott. »

Les souvenirs d’Amber Waves (un pseudonyme, choisi par la témoin) remontent à 1996. Elle était venue à l’ABC, sur les conseils d’une amie, faire des strip-tease. Parce que c’était plutôt bien payé – 36 000 francs belges (900 euros) en liquide pour une semaine, moyennant 11 shows par jour, à heure fixe. Et parce qu’elle avait entendu qu’on passait des films des années 70, une époque et un style qu’elle appréciait.

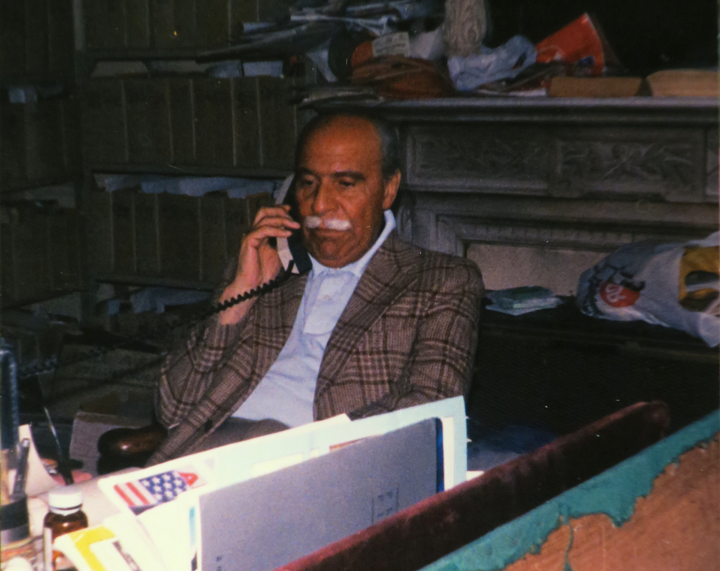

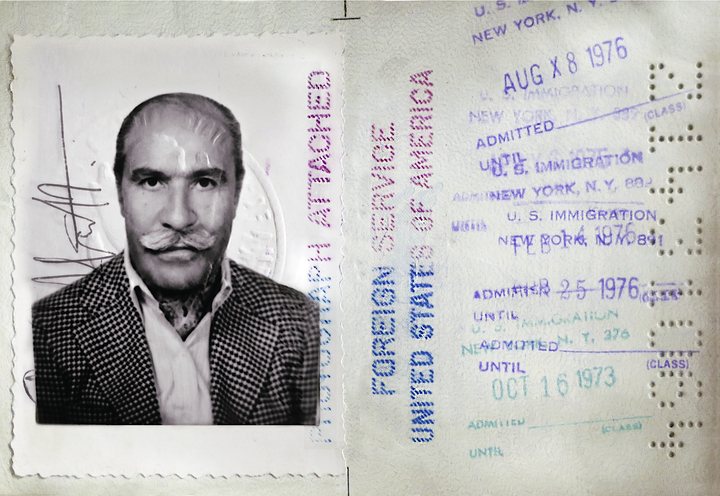

Quand elle rencontre George Scott, Amber a « l’impression de rencontrer le mec dans Boogie Night. Très chic, tiré à quatre épingles, la moustache blanche, il avait l’accent américain et sentait fort l’eau de Cologne. Il m’a expliqué sa démarche. D’après lui, les bobines 35mm n’étaient pas assez grandes pour projeter le film jusqu’au bout. Le temps d’en installer une nouvelle, il avait donc prévu des strip-tease ». Comme un entracte savamment pensé, à la gloire du « vrai » cinéma ?

« Dans son bureau rempli d’affiches années 70, il me racontait qu’il cherchait régulièrement des pellicules. Que des gens, qui connaissaient sa passion, lui en proposaient de temps en temps. Il m’a aussi expliqué qu’il fallait faire de l’intégral et surtout, ne pas s’épiler. Notre sexe devait être raccord avec les filles des films qu’il passait. À l’époque, ailleurs, c’était plutôt ticket de métro. »

« Personne ne rouspète »

Par contre, une fois au boulot, la strip-teaseuse descend dans une autre réalité. Un endroit qui sent très fort l’eau de javel. « Alors, je m’entourais d’encens », se rappelle Amber. « J’avais une boule au ventre quand j’allais là bas. C’était très dur. Il y avait un décalage entre les intentions, l’univers visuel dans lequel on était baigné, reliquat d’une époque révolue, et l’ambiance, les spectateurs. Je me souviens d’une masse glauque. L’odeur dégagée était glauque. Leurs vêtements étaient glauques. Leurs gestes étaient glauques. »

Quand je l’entends, je pense à ce que m’a raconté Mike, le flic de la Brigade des mœurs (voir épisode 2), qui, dès les années 80, visionnait les films de Scott, sur ordre du Parquet. Il se rappelle des films projetés « qui commencent parfois en plein milieu de l’histoire, puis s’arrêtent brutalement, avant la fin. Sans que bizarrement, personne ne rouspète ». Étrange venant de Scott, se présentant comme un esthète amoureux du 35mm.

Depuis le début des années 1990, le navire prend l’eau. Patricia, la fille de Scott et Paul Van Ex ont disparu. Une autre signature apparaît dans les carnets, celle d’un certain Pascal D. G., peut-être le « comptable » avec lequel Scott s’engueule dans son bureau.

Sur un cahier, quelqu’un a commencé une liste intitulée « Films hors d’usage ». Avec des commentaires : « abîmé », « pas passable », « on ne trouve pas ». Les bobines, déjà triturées par des générations de coupes de censure, n’ont visiblement pas été suffisamment bien conservées, ni rangées. Et les faillites s’enchaînent : celle de la compagnie européenne de cinéma en 1992, d’Atlantic films en 93, du Cinéma Plaza en 96, ou encore de l’Association belge de cinéma (ABC) en 1998.

Tous les cinémas de Scott ont aussi fermé, ou été cédés. Il ne reste plus qu’un seul bateau à George : l’ABC. Dont il est, heureusement, devenu propriétaire. Et où il peut passer et repasser sans frais les quelque 500 copies de films qui lui appartiennent.

Vogue-t-il lentement sur la dernière vague d’inertie offerte par son modèle économique ? Ou campe-t-il envers et contre tout sur un choix esthétique radical ? C’est ce que je demande à Laurent Tenzer, du Nova.

À force de fouilles archéologiques sur le sujet, lui est en tous cas largement revenu de l’image d’un George Scott irréductible esthète vintage avant l’heure. Que ce soit sur la façon racoleuse dont il a toujours attiré le chaland (y compris pour ses films « de qualité »), ou ici sur le choix de ne pas switcher vers la VHS : « Il me semble clair que c’était une décision purement économique, ou plutôt une non décision puisqu’il suffisait de continuer sans rien changer avec ce qui était disponible pour pas un rond. L’ABC jouait parfois là-dessus pour attirer des spectateurs, mais je doute que l’esthétisme vintage soit la motivation première ».

Censure masquée

Dans les années 90, une chose est sûre, Scott n’a plus à déjouer la censure. Peut-être que ça l’emmerde, d’ailleurs, de ne plus devoir filouter. Les directives du parquet ont changé, les flics ont « d’autres chats à fouetter ». Ils passent encore de temps en temps, vérifier l’absence de pédopornographie et de zoophilie. Et surtout pour savoir qui fait quoi dans le quartier.

En 1998, les guerres du Kosovo vont encore changer la donne, faisant exploser la prostitution issue des Balkans. « On avait des mafias qui démolissaient les filles en rue », raconte un policier de la Brigade des mœurs, arrivé dans les années 2000. À côté, l’ABC et ses films seventies déglingués n’ont vraiment rien d’une menace.

Par contre, Scott se bat contre un autre ennemi, qui pourrait bien lui porter le coup de grâce : la Ville de Bruxelles. Depuis 1993, en vertu du principe de l’autonomie fiscale, la Ville réclame une taxe de 30 % sur les recettes des entrées à l’ABC, contre 10 % aux autres cinémas porno. Pourquoi ? Parce qu’il propose simultanément des « spectacles de charme ».

En 1998, l’avocat de George Scott hurle à la « censure masquée », lorsqu’il conteste cette décision. Mais se voit débouté par le Collège juridictionnel de la Région Bruxelles-Capitale. Étranglé par les dettes, Scott s’obstine et refuse de payer.

Tristesse marron-crème

C’est dans les années 2000 que la figure de Scott s’efface. Progressivement. Début 2000, son ombre surgit encore de la cabine de projection, chaque semaine, pour vérifier que le boulot de la strip-teaseuse fait l’affaire. Pour le reste, c’est le projectionniste qui se retrouve de plus en plus responsable de faire tourner le lieu. Dans son livre consacré à l’histoire du Cinéma ABC, Jimmy Pantera publie de passionnants témoignages, livrés par d’anciennes strip-teaseuses, clients, cinéphiles voire cinéastes de la marge.

L’auteur a lui-même fréquenté ce lieu. La première fois, c’était en 2008. Il se souvient de cette « sensation vertigineuse de tomber dans un musée à l’abandon. Ces murs couleur tristesse marron-crème, ces pièces poussiéreuses, remplies de bobines, affiches, collages, dossiers de presse en bordel. C’était comme la bibliothèque d’Alexandrie du porno, ou la Cinémathèque maudite ».

Ce vertige est même à l’origine de son envie d’en faire un livre. Où il raconte l’histoire d’un genre, une esthétique, mais aussi le glauque de la fin. Les fauteuils défoncés et tâchés, les canettes et mouchoirs au sol, l’odeur de sperme mêlé à l’eau de javel, la sono qui ne fonctionne pas et "empêche" les « spectateurs » d’entendre les dialogues des films. Les clodos venant roupiller pour 10, puis 15 euros la journée (tarif unique, en 2013). Ces jeunes garçons prostitués, taillant des pipes à de vieux mecs. Et, comme le raconte Jimmy « cette impression d’être un peu au bord du monde, prêt à tomber dans le vide. C’est une expérience terminale de fréquenter ce genre d’endroits ».

La fin du monde

La fin du monde tombe le 3 juillet 2013. À 10h, le curateur de l’ultime faillite débarque à l’ABC. George n’est pas là. Il a été placé en maison de retraite. C’est son fils, George Robert Scott, revenu des États-Unis pour gérer les affaires, qui ouvre. Les hommes montent à l’étage.

Le curateur se rappelle : « On a vite compris que la faillite ne pourrait pas être annulée vu les litiges avec la Ville de Bruxelles qui couraient depuis les années 90. Les taxes, de l’ordre de 15 % du chiffre d’affaires annuel, étaient impayées depuis 15 ans. On était pas loin d’un million d’euros de dettes ».

Le rendez-vous dure 1h30. « Tout à coup, quelqu’un entre dans la pièce. Visiblement, le message n’était pas passé auprès du projectionniste et du portier. Pendant notre rendez-vous, ils avaient dû ouvrir, car une dizaine de clients étaient dans la salle de projection. » Il va falloir sortir. Dans un monde qui n’en finit plus de se lisser, ce temple de la misère, mais aussi des interstices, des transgressions et des pratiques hors cadre, ne se réveillera pas.

La Ville de Bruxelles ne soutiendra finalement pas le projet de transformation du bâtiment en lieu culturel, porté en 2014 par la fondation Cineact.

Un des témoins du livre de Jimmy Pantera parle de l’ABC comme du « trou de balle du monde ». Ce trou de balle n’est plus. Et George, dans son home, s’éteint quelques mois plus tard. En 2014. A-t-il raconté ses périples cannois à ses colocataires ? A-t-il omis de préciser, dans son incroyable traversée d’un siècle, qu’il était distributeur de films porno ? L’histoire ne le dit pas. Mais on peut toujours plonger les yeux dans ce qu’il nous reste : deux photos de George.