Voyage à Belgoville

Une colonie belge au Canada

Comme un air de Seraing outre-Atlantique. L’histoire d’une usine, la Belgo-Canadian Pulp and Paper Company, créée au tournant du XXe siècle avec des capitaux belges, devenue aujourd’hui un tas de ruines, dans lesquelles se lisent les conséquences de l’expansionnisme colonial. Au bord d’une rivière québécoise fougueuse, rencontre avec des capitalistes belges assoiffés d’argent, des autochtones qui se battent, et une vision du progrès qui s’écroule.

Des peluches accrochées à un grillage. Des gerbes de fleurs qui se dessèchent au soleil. Et derrière le touchant mémorial, le décor du drame : des murs à moitié effondrés couverts de graffitis, des hangars vides rongés par l’humidité et des vitres cassées. C’est une usine qui a pris la vie de Victoria, un jour d’avril 2025. Ou, plutôt, ce qu’il en reste depuis qu’elle a fermé ses portes, il y a dix-huit ans. Une usine dont le nom sentait la Belgique, même si elle était posée à des milliers de kilomètres de là, au creux de deux collines, dans la petite ville québécoise de Shawinigan.

Ici, on parle de la « Belgo » comme d’une vieille amie disparue. Bâtie avec des capitaux belges, au tournant du XXe siècle, son odeur de chou mêlée de vapeurs d’œuf pourri, caractéristique des papeteries, a imprégné le quotidien de générations d’ouvriers québécois au verbe coriace et à la peau dure. Aujourd’hui, ses ruines sont un terrain de jeu pour les artistes amateurs de « ruin porn » et les jeunes en quête de frissons dans une petite ville de province où il ne se passe pas grand-chose.

Victoria, 15 ans, est entrée ici avec une amie. Elle est montée sur un silo qui tenait encore debout, bravade d’adolescente. Une échelle mène tout droit au sommet, comment résister ? Une fois en haut, elle a glissé. À l’endroit où les pompiers ont extirpé son corps, à mi-hauteur de la tour blanche, il y a un trou. Il a fallu découper la vieille tôle pour la sortir de là.

Ces ruines sont les nôtres

Victoria n’était pas la première ni la seule à avoir escaladé ce vestige. Sa grande sœur dit qu’elle était « un peu téméraire, fonceuse, audacieuse, exploratrice ». Qu’on n’attache pas les adolescents. Qu’elle-même y est allée souvent. « Comment est-il possible qu’un site aussi dangereux soit si facilement accessible au public ? », s’indigne-t-elle.

De fierté locale, la Belgo était déjà devenue le symbole d’un échec. Sa fermeture en 2008 s’était ajoutée à celles d’autres grandes industries pourvoyeuses d’emplois, une dégringolade infernale entamée des décennies plus tôt et qui a valu à Shawinigan de recevoir un temps le nom peu flatteur de « ville morte ». Et voilà que le décès tragique de Victoria vient témoigner d’une autre faillite : l’incapacité collective à gérer les ruines de ce passé révolu. Les travaux de démontage et de nettoyage ont tourné au fiasco. Depuis dix ans, tout le monde se renvoie la balle.

Ces ruines, ce sont un peu les nôtres. Même si André Vermeirre, un historien belge installé de longue date au Québec, m’a prévenue : « Ce n’est qu’un nom. Les Belges ont quitté le navire il y a un siècle, en 1925. » L’usine a ensuite connu plusieurs investisseurs et pris d’autres appellations. En dépit de ces changements de propriétaire, la Belgo raconte une histoire qui nous concerne, concède toutefois le professeur à la retraite. Elle porte l’empreinte d’une séquence cruciale de notre biographie nationale : celle de l’expansionnisme belge de la fin du XIXe siècle, un moment de fièvre capitaliste mêlé de rage coloniale. Une histoire au bout de laquelle le décès accidentel d’une adolescente apparaît comme un symbole tragique.

En 1899, la Banque d’Outremer, société d’investissement tout juste fondée par Albert Thys, homme d’affaires belge et grand maître d’œuvre des desseins léopoldiens au Congo, est en train de prendre son élan. Thys a déjà à son actif la création de la première société coloniale du territoire, la Compagnie du Congo pour le commerce et l’industrie, en 1886, de laquelle est née, par la suite, la Compagnie des chemins de fer du Congo. Il a soif de capitaux. C’est pourquoi il crée cette nouvelle entité dans laquelle la plupart des banques d’affaires belges souscrivent des actions. Comme le relève BNP Paribas, héritière de cette histoire, la Banque d’Outremer, en dépit de son nom, n’en est pas vraiment une. Son objet est de « créer, reprendre ou développer toute entreprise commerciale, financière, industrielle, agricole ou forestière, principalement à l’étranger ».

Depuis une dizaine d’années, des actions de la Canadian Pacific Railway se vendent en Belgique. Telles l’Amérique du Sud ou la Russie tsariste, le Canada se profile comme une des nouvelles terres promises. C’est d’abord par l’intermédiaire du premier consul général de Belgique à Montréal, Ferdinand-Charles van Bruyssel, que l’affaire de la Belgo se noue. Van Bruyssel connaît le Canada comme sa poche. Doté d’une âme d’explorateur, cet ingénieur a traversé la fédération d’une mer à l’autre, avec sa tente et son chapeau, bravant les essaims de mouches estivales et les vents polaires. De sa moisson d’informations, il tire un livre publié à Bruxelles en 1895, sobrement intitulé LE CANADA – agriculture-élevage-exploitation forestière-colonisation. À ce moment-là, la carrière diplomatique ne le tente plus. Il se reconvertit en prospecteur mandaté par la Banque d’Outremer pour dénicher la bonne affaire et investir des capitaux.

De la pâte au papier

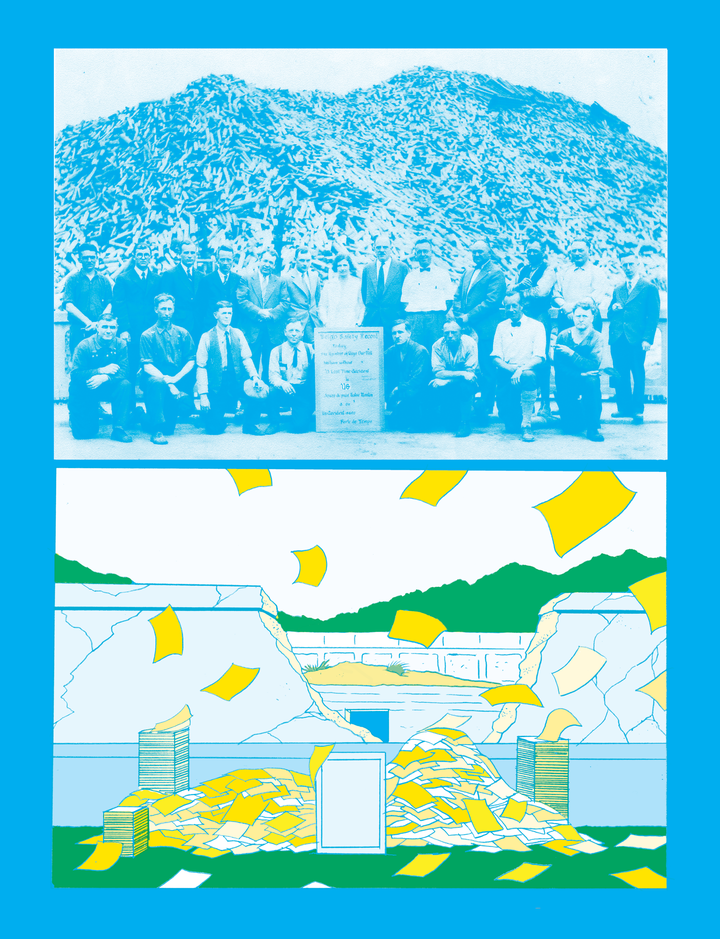

Ferdinand van Bruyssel est fasciné par les forêts québécoises, qu’il aura à cœur d’étudier toute sa vie. Il a l’œil sur les chutes de Shawinigan, où une compagnie américaine, la Shawinigan Water and Power, vient de construire une centrale hydro-électrique. Elle cherche à faire venir d’autres investisseurs. C’est donc sur ses recommandations que la Belgo-Canadian Pulp Co. est fondée à Shawinigan en août 1900. Son capital, belge donc : 3 millions de francs. En 1924, van Bruyssel entend bien rappeler cette paternité. « Je l’ai conçue et proposée, j’en ai choisi le site, pris sous option les forêts et le contrat de force hydraulique et établi les bases dans des conditions si favorables que… l’affaire est devenue l’une des plus brillantes que la Belgique ait faites à l’étranger. »

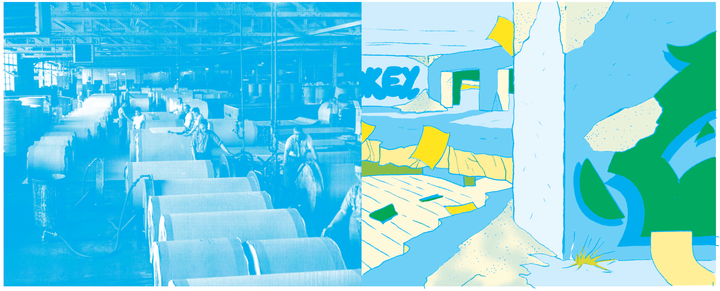

Il faut dire qu’il s’est rapidement fait écarter. Sous sa direction, les travaux se sont enlisés, si bien que, dès l’automne 1900, la Banque d’Outremer a envoyé un de ses agents, Hubert Biermans, pour liquider l’affaire. Ce Néerlandais du Limbourg aux sourcils et à la moustache conquérante, au petit complet de bourgeois, a derrière lui la supervision de la construction du chemin de fer Léopoldville (Kinshasa)-Matadi. Dans la gare Centrale de Kinshasa, une plaque commémore les vies perdues lors de ce chantier colossal achevé en 1898 : « 1 932 personnes, 1 800 Noirs et 132 Blancs. » Biermans est un calculateur, il a le sens des affaires. Il voit du potentiel dans les chutes de Shawinigan et convainc la bande de Thys de s’accrocher. En 1902, l’usine est mise en marche et, au bout de six mois, produit 100 tonnes de pâte à papier par jour. Mais les bénéfices arrivent réellement lorsqu’il prend une autre décision : fabriquer directement du papier sur place.

Jusqu’à son départ de la direction de la Belgo, en 1926, Biermans fait fructifier l’entreprise et accumule lui-même une immense fortune. Il vit rue des Érables, la rue des cadres de l’usine aussi connue sous le nom de « rue des Belges », dans une grosse villa modestement baptisée le « Château rose ». Biermans est un patron soucieux de son image. Il fait construire des logements pour ses ouvriers, un agglomérat de maisons qui donnera son nom à un quartier, Belgoville. Il finance la construction d’églises, d’hôpitaux, d’une maison de retraite, arrose diverses missions. Il en a les moyens, il est quasi-milliardaire. Lorsqu’il prend sa retraite à l’âge de 60 ans, il s’installe entre Paris et Monaco. À la cité universitaire de Paris, une maison d’étudiants porte toujours son nom.

Pour se rendre à Shawinigan, il faut longer le fleuve Saint-Laurent, prendre une autoroute qui troue la forêt laurentienne avant de glisser le long d’une baie paisible où des humains barbotent sur des planches gonflables. Les ruines de la Belgo surgissent au détour d’un virage, comme un coup de poing, alors qu’on s’avance vers la ville, perchée un peu loin, en hauteur. Il est difficile de s’arrêter sur le bord de la route. Le meilleur point de vue, pour embrasser l’entièreté du chancre, c’est depuis la colline d’en face. Renald Bordeleau, ancien cuisinier reconverti en gardien assidu de la mémoire locale, m’y emmène avec sa voiture.

Un drôle de bonhomme, qui se targue d’avoir mis la main sur une quantité phénoménale d’archives collectées auprès de familles et d’autres gardiens du patrimoine local à leur décès. Il se compare volontiers à « un croque-mort », lui qui n’est plus si jeune non plus. Renald Bordeleau a travaillé comme grossiste en alimentation, il dit d’avoir côtoyé la mafia italienne de la mozzarella. Le septuagénaire, qui a amassé 35 000 photos, 2 500 DVD et plus de 300 livres sur l’histoire régionale, est devenu le conteur incontournable et assez pittoresque du destin de sa région.

La fin de l’abondance

Nous montons un chemin sinueux et escarpé, la côte de Belgoville, qui, tout en haut, mène à un ancien quartier ouvrier du même nom. Quelques maisons s’accrochent encore à la côte, l’hôtel de ville a été rasé jusqu’aux fondations, il ne reste de lui qu’une flaque de béton. Tout au-dessus de la côte, une poignée de logis ouvriers mitoyens construits sous les ordres de Biermans. La famille de Jean Chrétien, qui fut Premier ministre du Canada de 1993 à 2003, occupait l’un d’entre eux. Son père s’est usé le dos dans l’usine à papier pendant cinquante ans.

Nous redescendons la colline pour nous arrêter à mi-chemin, sur le parking d’une église désacralisée dont on a coupé le clocher. « Pour économiser le chauffage », commente mon guide. L’ancien site de la Belgo s’étire au pied de la colline, face à nous. Nous contemplons le spectacle étrangement poignant de ce cataclysme post-industriel. « C’est Beyrouth. On dirait qu’ici, il y a eu la guerre », glisse Renald Bordeleau d’un ton dépité. La référence est décalée, voire injurieuse pour ceux qui subissent réellement le feu des bombes. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser dans cette image. Il y a eu une victime, après tout. Et même davantage, si l’on compte les 580 employés de la Belgo qui ont perdu leur gagne-pain quasiment du jour au lendemain. « Certains avaient contracté des prêts. Ça a été une catastrophe », relève d’ailleurs l’historien amateur.

Je tente de reconstituer la masse de la Belgo, ce mastodonte qui a occupé si longtemps le paysage des Shawiniganais, qui a façonné leur ville, s’est logé dans leur mémoire. Ses grands hachoirs réduisent en bouillie des troncs d’arbres, ses séchoirs accueillent les feuilles sur lesquelles on viendra plus tard déposer des mots, des milliards de mots. Des turbines vrombissent, actionnées par l’énergie d’un barrage posé sur une eau vive. Shawinigan a prospéré sur le dos de la rivière et de la forêt. S’il y a eu une guerre ici, elles en sont aussi les victimes. Au début du XXe siècle, la Belgo et la Shawinigan Water and Power Company se sont partagé ces forces naturelles pour générer de l’électricité et convertir le bois en profits. Des forêts entières massacrées, un long torrent liquide de 400 kilomètres dompté par des barrages.

C’est ici, en aval de la rivière Saint-Maurice, à proximité des puissantes chutes de Shawinigan, qu’a démarré le maillage du réseau hydro-électrique québécois, fierté nationale et aujourd’hui objet de convoitise pour des entreprises étrangères soucieuses d’afficher un bilan carbone neutre. La ville continue d’ailleurs à porter fièrement ce surnom de « cité de l’énergie », devenu un argument touristique.

Sortir du fond

Renald Bordeleau pense à Beyrouth, mais moi je pense à Seraing, où j’ai travaillé, il y a longtemps. Deux villes de taille modeste autrefois trépidantes, animées de boutiques et de promesses, désormais encombrées par leurs ruines. Une nostalgie partagée, celle d’une époque mythique où tout le monde avait du travail, et tant pis pour la pollution. Mais aussi, des deux côtés de l’Atlantique, une certaine vision du développement économique à laquelle il est devenu difficile de croire. Renald Bordeleau raconte qu’autrefois, on appelait Shawinigan le « petit New York ». La ville, bâtie sur un plan à l’américaine, est traversée par une grosse avenue, Broadway, artère new-yorkaise avec laquelle elle n’a de commun que le nom. Chômage, santé mentale en berne, décrochage scolaire : lorsque la dernière grande industrie locale, une fabrique d’aluminium, s’est éteinte en 2013, Shawinigan a touché le fond.

Même si elle continue à caracoler dans le triste classement des municipalités les plus pauvres du Québec, « Shawi » et ses 50 000 habitants, environ, semblent s’éloigner aujourd’hui du gouffre grâce au dynamisme des petites et moyennes entreprises et aux immigrés, haïtiens, marocains et français, qui repeuplent la ville. On parle aussi d’un possible retour de la grande industrie, avec l’installation d’usines dédiées à la production d’hydrogène et à la fabrication de batteries pour les voitures électriques. Mais ce scénario, porté par l’argument de la transition énergétique, ne fait pas l’unanimité. « Ces grandes usines-là vont débarquer comme des vaisseaux spatiaux. Elles vont siphonner toute la main-d’œuvre des PME et nous ramener dans un modèle de développement qu’on a voulu quitter », met en garde Frédéric Laurin, chercheur et professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, dans les pages d’un grand quotidien québécois.

La métaphore du vaisseau spatial fonctionne bien pour la Belgo. À la fin du XIXe siècle, des explorateurs pilotes belges ont débarqué tels des aliens pour s’approprier une terre et en extraire tous ses jus. Que se passe-t-il lorsqu’on se met à imaginer l’invasion du point de vue de ceux qui étaient déjà là ? Avant l’arrivée des Belges et, avant eux, des colons français et britanniques, le territoire sur lequel s’est construite l’usine était celui des Atikamekws, une des onze nations autochtones du Québec. La rivière, qu’ils appellent Tapiskwan Sipi, ils la parcouraient depuis des temps immémoriaux à bord de canots d’écorce. Quant à la forêt, elle était leur terrain de chasse et de cueillette, « leur garde-manger », comme le rappelle l’historien atikamekw Christian Coocoo.

La tempête du progrès

Les Atikamekws ont d’abord vu arriver les bûcherons. Ils s’en sont pris aux grands pins blancs et se sont servis de la rivière pour envoyer le bois vers le sud. Ensuite, il y a eu les papeteries. Il n’y avait pas que la Belgo. De 1887 à 1922, sept usines de papier journal maillaient le cours de la rivière, de La Tuque à Trois-Rivières, là où la rivière Saint-Maurice rencontre le fleuve Saint-Laurent. Les barrages et les opérations de nivellement ont changé toute la topographie. Sur un des affluents, la rivière Manouane, un site traditionnel s’est retrouvé complètement noyé, détaille l’historien. Puis est venue la mécanisation, « le plus terrible », qui a mené aux coupes à blanc, à la création de montagnes dénudées. Cette exploitation intensive, où l’on abat toutes les essences d’arbres, appauvrit tout : il y a moins d’animaux, moins de plantes médicinales.

La forêt, dans la langue atikamekw, se dit « notcimik », « là d’où je viens ». « Car le territoire ne nous nourrit pas seulement, il fait partie de notre identité. C’est pour cela que toute cette exploitation nous touche profondément », s’émeut-il. En 2014, la nation en a eu assez. Elle a déclaré unilatéralement sa souveraineté sur un territoire d’une superficie équivalente à la Suisse. Son nom ? Le Nitaskinan. Tapiskwan Sipi, avec ses 100 affluents et ses 36 000 lacs, est le principal architecte de ce bassin versant, qui inclut « Shawi » et l’ancien site de la Belgo.

Régulièrement, des membres de la nation atikamekw, alliés à d’autres nations, érigent des barrages pour empêcher l’industrie forestière de continuer ses prélèvements intensifs. Avec les Québécois qui travaillent dans ce secteur, c’est l’incompréhension, deux visions du monde qui s’affrontent, regrette Christian Coocoo. « Ils disent qu’ils ont besoin de travailler pour nourrir leur famille. » Il peut comprendre. « Nous aussi, avec tous ces problèmes, il a parfois fallu qu’on travaille avec ces entreprises pour les mêmes raisons. » Mais la protection de la forêt et de l’eau s’impose comme un impératif, car, dans les nations autochtones, on pense aux générations futures. « On se sent seuls. J’aimerais que les Québécois prennent conscience de ça. »

Ce qui a été perdu dans la frénésie extractiviste de la colonisation n’est pas facile à mesurer. Christian Coocoo s’est souvent tourné vers les anciens pour deviner l’étendue du désastre. La tristesse dans le regard de son grand-père l’a particulièrement marqué. « Quand je suis sur Tapiskwan Sipi, je ne vois pas nécessairement ce que mes ancêtres voyaient. La forêt a été coupée plusieurs fois. Il n’y a plus les immenses pins blancs. La rivière est plus large. Malgré tout, je la trouve très belle, mais elle devait l’être encore plus avant », poursuit-il.

Dans la quasi-totalité des récits qui concernent la Belgo, les autochtones sont absents. Même si Hydro-Québec, société étatique d’énergie, reconnaît que, lors du grand partage de la rivière Saint-Maurice, « les communautés autochtones n’ont pas eu voix au chapitre ». Je parle à Christian Coocoo d’une faillite de l’imaginaire, qu’il faudrait renouveler en ces temps de désastres écologiques. Ce à quoi il me répond tout de suite : « Ce que vous appelez "imaginaire", c’est la pensée autochtone, notre conception du monde, malmenée par la colonisation. »

Le grand-père de Christian Coocoo m’apparaît en ange de l’histoire, celui que le philosophe et écrivain allemand Walter Benjamin avait imaginé à partir d’un tableau de Paul Klee. Les yeux écarquillés, le visage tourné vers le passé, l’ange contemple non pas une chaîne d’événements mais un monceau de ruines qui s’élèvent jusqu’au ciel. Ces ruines sont les plaies ouvertes laissées par ce que le philosophe appelait « la tempête du progrès », progrès qui n’est en réalité qu’une longue succession ininterrompue de catastrophes. De cette vision de l’histoire, la Belgo pourrait sans doute être une allégorie.