Crevés de manifester

Code rouge. Lutter sans s’épuiser

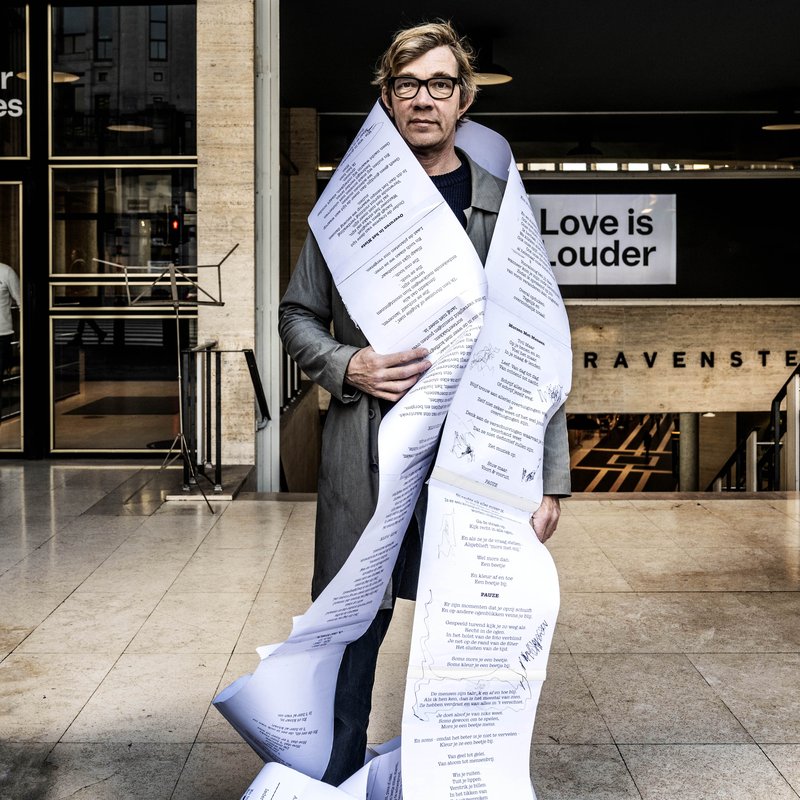

Octobre 2024. Les activistes bloquent le site de TotalEnergies à Feluy, créant une diversion sur les voies de chemin de fer.

Le mouvement écologiste Code Rouge organise, dans le plus grand secret, des actions de désobéissance civile. Les risques de confrontation avec la police sont réels. L’épuisement guette. Notre journaliste a suivi, pendant des mois, la préparation de deux actions. Au centre de l’attention : la santé mentale des activistes.

« Plutôt à côté des arbres ou au milieu des rails ? » En ce 26 octobre 2024, les activistes de Code Rouge installent leur campement sur une voie ferrée du site de TotalEnergies à Feluy. Le mouvement de désobéissance civile pour le climat, soutenu notamment par Greenpeace et Extinction Rebellion, entend protester contre les « activités polluantes et extractivistes de l’entreprise fossile » en bloquant ses sites de Feluy, Bruxelles et Anvers. En s’installant sur les rails et, un peu plus loin, sur un rond-point, ils empêchent les allées et venues des camions et des trains de marchandises qui transportent des combustibles fossiles. D’après Code Rouge, environ mille activistes, dont 700 à Feluy, participent à ce week-end d’action.

La tente de la Care Team est finalement posée près des arbres. Lors de chaque action, Code Rouge dispose d’une équipe d’intervention, présente sur le terrain, en charge du bien-être et de la santé mentale des militantes et militants.

Cela fait quelques heures déjà que les activistes sont arrivés sur les lieux. La route pour arriver jusqu’ici a peut-être été le moment le plus stressant pour nombre d’entre eux. Certains ont dû marcher 18 kilomètres en pleine nuit, dans la forêt, craignant de se faire repérer. La police, arrivée sur le site, surveille leurs moindres faits et gestes. Des drones défilent dans le ciel.

« Les actions sont des moments intenses, explique Bloubli, membre depuis trois éditions de la Care Team. Il y a toujours énormément d’émotion, de l’amour, mais aussi de la rage ; il y a de l’espoir, mais aussi des moments tellement creux qu’ils amènent des pertes de sens. Et quand il y a des violences policières, c’est encore plus intense. C’est important de prendre tous ces ressentis en considération. »

Les activistes partis à Anvers n’échappent d’ailleurs pas à une intervention policière. Après presque cinq heures de blocage d’un site sur le port d’Anvers, le blocus est démantelé. Code Rouge recense près de 270 arrestations administratives. À Feluy, la crainte d’un assaut policier restera présente tout au long des deux jours d’occupation du site. Les militants et militantes ont encore en mémoire la précédente action, décembre 2023, qui s’était déroulée à Anvers et à l’aéroport de Liège. Deux militants avaient été blessés lors d’interventions policières.

« Si une personne se sent trop stressée et a besoin de parler, la tente de la Care Team est le point de ralliement », explique Alopex, le visage caché derrière un foulard orange et blanc.

L’un des autres mandats de l’équipe est de s’assurer que les militants soient en bonne santé émotionnelle. « Le burn-out activiste, c’est un classique », se désole Bloubli, qui constate de nombreux épuisements. Lors des journées de préparation, la Care Team crée le contact avec les activistes et organise des débriefings émotionnels après les actions.

Des traces de l’action

Bloubli se rappelle un épisode violent lors d’une action en Allemagne, à Lützerath, contre l’agrandissement d’une mine de charbon. « On était une cinquantaine sur un talus de sable, enchaînés l’un à l’autre, à genoux. La police est arrivée et m’a mis à terre, un genou sur la tête. J’avais ma cagoule et je n’arrivais plus à respirer. Sur place, il n’y avait aucune équipe de soutien. J’ai dissocié (sensation de détachement de soi, NDLR) pendant trente minutes sans que personne ne le remarque, je regardais dans le vide et je revoyais la scène. »

La Care Team identifie trois types de réactions qui peuvent survenir après un stress intense : l’évitement (s’isoler, se surcharger de travail, se dissocier), l’amplification des émotions (troubles du sommeil, irritabilité, dépression) et la ré-expérimentation de l’événement (flash-backs, cauchemars).

Stoffel, militante de la première heure à Code Rouge et pour d’autres mouvements, se souvient d’une action à Sainte-Soline, en France. En mars 2023, plusieurs milliers de militants avaient participé à une manifestation (interdite) en opposition au projet de construction d’une mégabassine.

Dans un rapport (« Empêcher l’accès à la bassine, quel qu’en soit le coût humain ») paru en juillet 2023, les observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, présents sur le terrain et affiliés à la Ligue des droits de l’homme en France, ont dénoncé un usage immodéré de la force par les gendarmes envers les manifestants, causant environ 200 blessés, dont deux ont été placés dans le coma. « [Après Sainte-Soline] j’étais hyper-fragilisée, j’ai complètement perdu le sommeil, je flippais quand je croisais un flic, je me souviens d’en avoir croisé un dans le métro et de m’être mise à pleurer, sans m’arrêter », souligne la militante, qui aujourd’hui a mis de côté son activisme, tout en déplorant le manque de suivi après cette action.

Pour Alopex, la phase critique arrive souvent après l’action. « C’est là que les activistes réalisent qu’ils étaient émotionnellement impliqués et stressés. »

Le choix du care

Depuis une dizaine d’années, la notion de « care » (préoccupation pour le bien-être de soi et d’autrui) se développe dans les milieux militants. « L’être humain est d’abord émotionnel, il n’est pas rationnel. Si on veut que l’activisme soit durable, la première chose qu’il faut gérer, c’est justement cet aspect-là », indique Luis Tinoco, membre de Soutien et Rétablissement (SR). Ce mouvement, né aux Pays-Bas, tente depuis 2019 d’intégrer le « care » dans différents mouvements belges. « Il y a 20 ans, on avait tendance à faire une action avec un rapport de force et parfois des violences policières, suivi d’un débriefing fonctionnel qui ne prenait pas en compte l’aspect émotionnel. Il y en a beaucoup qui sont restés avec des traces énormes. J’ai des camarades qui se sont retirés complètement de l’activisme. »

Dès la première édition de Code Rouge, SR a accompagné la Care Team dans son travail de soin des militants, avant, pendant et après une action ou quand la charge mentale est trop élevée. « Nous ne sommes pas des professionnels du milieu psychologique ou psychiatrique, précise Luis Tinoco, nous nous inspirons de leurs outils, mais en même temps nous remettons en avant l’aspect humain. » L’activiste souligne plusieurs précisions de langage pour bien se différencier du milieu médical : le « care » plutôt que le « soin », un « haut stress » plutôt qu’un « traumatisme ».

Pour SR comme pour Code Rouge, le care, c’est bien plus qu’une série d’outils pour assurer le bien-être mental, c’est aussi un engagement politique, l’exemple d’une nouvelle société où la question de la santé mentale serait centrale. « Le fait de prendre soin les uns des autres, c’est la société que je souhaite pour l’avenir, assure Alopex. On manque cruellement d’empathie, de considération les uns pour les autres. »

Pour Luis Tinoco, le care s’inscrit aussi en réaction aux violences systémiques, notamment liées à la prise de décision pyramidale (« Le directeur a décidé ceci, la coordinatrice a décidé cela »), encore présente dans de nombreux milieux associatifs. Pour y répondre, Code Rouge a mis en place un système horizontal basé sur le vote.

Burn-out militant

Pour Bloubli, ces efforts ne sont pourtant pas suffisants. « Les équipes tournent beaucoup parce qu’on est crevés. Ce n’est pas du tout durable la façon dont on fait de l’activisme dans l’organisation. » Le réflexe de faire appel à la Care Team prend du temps à s’installer. « Il y a cette espèce d’ego d’activiste expérimenté ou cette idée que “c’est bon, je sais bien que je risque de m’épuiser”. »

C’est ce qui est arrivé à Stoffel. Dès les débuts de Code Rouge, en 2022, l’activiste s’y lance « corps et âme ». Parallèlement, elle travaille à temps plein dans le domaine du droit, un emploi qui la met sous haute pression. « Je travaillais entre 10 h et 12 h par jour pour mon taf, et après j’enchaînais avec les réunions de Code Rouge, d’autres collectifs et les scoutings (repérage de lieux d’action, NDLR) le week-end. » Sur les dernières semaines avant le premier blocage, dont la cible était aussi le site de Total-Energies à Feluy, elle consacrait entre 10 et 20 heures par semaine aux préparatifs de l’action.

Un groupe de Sustainable Activism (l’ancien nom de la Care Team) était déjà présent. « En toute honnêteté, on les sous-estimait beaucoup. Il y avait vraiment un truc d’ego qui se jouait là-dedans. Nous, on fait la vraie action et puis, vous, vous faites les trucs mignons autour. On fait le travail important et vous, c’est subsidiaire. Aujourd’hui, je pense que c’est une approche de merde. »

Puis les éditions s’enchaînent, la fatigue, elle, s’accumule. À cela s’ajoutent des changements d’emplois et l’implication dans d’autres actions militantes. Peu après les résultats des élections fédérales, en juin dernier, Stoffel « crashe ». « Je me souviens de m’être dit plusieurs fois sur le chemin du boulot que j’avais envie de passer sous un bus, pas parce que je voulais mourir, mais parce que j’étais trop fatiguée. Tout était trop. »

Tout comme Bloubli, Alopex et Luis Tinoco, elle espère que le care pourra gagner en importance dans les milieux militants. Et peut-être un jour, qui sait, dans la société.

-

Les activistes utilisent des pseudonymes.

↩ -

Réserve d’eau artificielle, plastifiée et imperméable, non connectée au reste du réseau hydrographique.

↩ -

https://www.mfrr.eu/monitor/ et https://fom.coe.int/fr/accueil

↩ -

Le Comité permanent de contrôle des services de police est l’organe de contrôle externe des services de police.

↩