Aux oubliettes de la conditionnelle

Prison

Au tiers de leur incarcération, les détenus peuvent obtenir une libération sous conditions. Un parcours du combattant qui laisse 50 % des candidats sur le carreau. Certains condamnés choisissent même d’aller « à fond de peine ». Et tant pis si cela fait exploser la population carcérale – et la récidive.

« S’ils continuent de me faire chier, je vais à fond de peine et je n’aurai plus aucun compte à rendre !, prévient Arnaud (prénom d’emprunt), incarcéré dans une prison wallonne. Cela fait un an que je suis libérable, mais mon dossier n’avance pas. Quand il n’y a pas grève du personnel, c’est ma psy qui est en burn-out ou la direction aux abonnés absents. Vu qu’il ne me reste que deux ans à tirer, je vais arrêter de me prendre la tête et purger l’intégralité. »

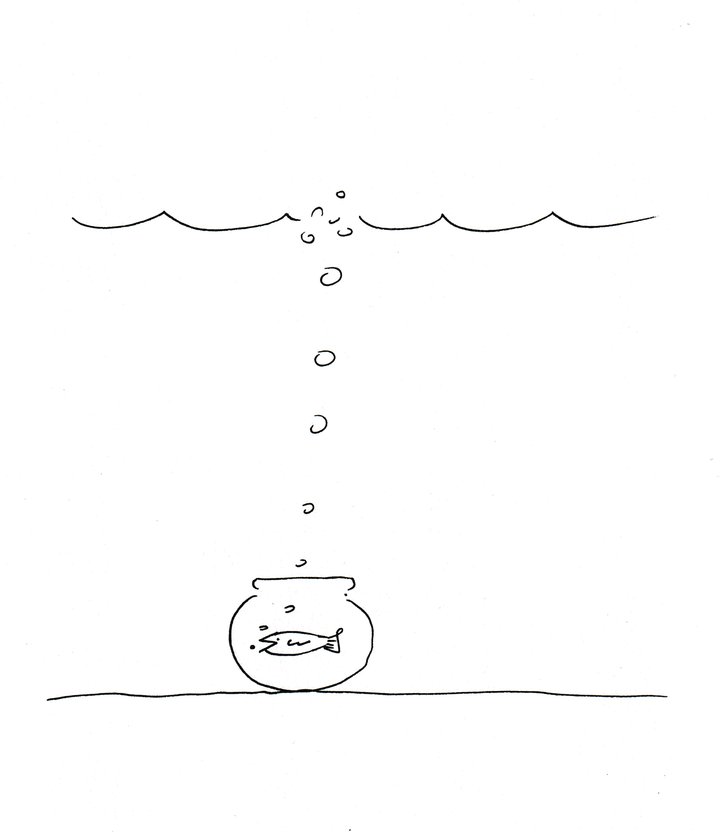

Dégoûtés ou, très souvent, exclus de la libération conditionnelle, de nombreux prisonniers finissent leur peine derrière les barreaux. Dans le contexte actuel de surpopulation carcérale en Belgique – 115 % de taux d’occupation des prisons –, le phénomène interpelle. En matière de réinsertion et de sécurité collective, aussi. Car le « fond de peine », c’est la porte ouverte à la récidive.

10 % de récidive en moins

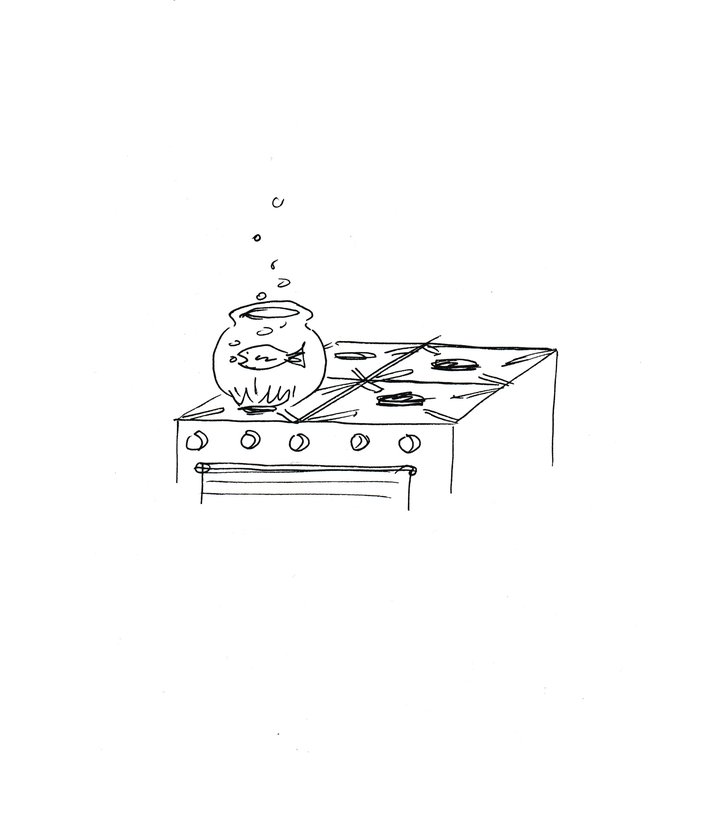

« La sortie sèche, confirme Isabelle Hardy, assistante de justice, c’est un peu comme si le condamné se disait “voilà c’est fini, c’est la fête !”. » Du jour au lendemain, l’ex-détenu n’a alors plus de comptes à rendre à personne, alors que la libération conditionnelle impose un cadre, un suivi psychologique, social, financier. « Notre job est de guider le justiciable dans sa réinsertion, mais aussi de vérifier le respect de ses conditions. Ce qui est aussi un solide levier d’aide. » Notre Institut national de criminalistique et de criminologie travaille actuellement à un moniteur de la récidive. Selon le ministère français de la Justice, la libération conditionnelle ferait baisser le taux de récidive de 33 % à 23 %.

Combien de détenus vont à fond de peine en Belgique ? La moitié, selon Mathilde Steenbergen, la boss de l’administration pénitentiaire, sondée par la RTBF. Ses rapports annuels indiquent même que les sorties sèches ont doublé entre 2007 et 2018. Et si les chiffres des dernières années semblent légèrement régresser, ce serait un leurre. « Ces données sont biaisées par les récentes mesures bricolées dans l’urgence pour faire face à la surpopulation, retoque Olivia Nederlandt, professeure de droit pénal à l’université Saint-Louis. Par exemple, les congés pénitentiaires prolongés ou les libérations provisoires six mois avant le terme. » Mais aussi les sorties en période Covid ou la réforme des peines de moins de trois ans qui doivent désormais être exécutées en prison. « Le nombre de condamnés qui vont à fond de peine ne cesse d’augmenter, tandis que celui des libérations conditionnelles diminue. »

Aux mains de l’exécutif

C’est que les obstacles sont nombreux et parfois infranchissables. Sauf exceptions pour certains délits très graves, tous les détenus sont admissibles à la conditionnelle dès le tiers de leur peine. Ça, c’est la théorie. En pratique, les tribunaux de l’application des peines (TAP) ne l’octroient jamais aux détenus qui n’ont pas bénéficié au préalable de permissions de sortie et de congés pénitentiaires. Et la Justice n’est pas toujours… aux mains des juges. « Contrairement à la France, explique la pénaliste, le législateur belge n’a pas complètement judiciarisé l’exécution des peines, car ces permissions sont accordées par l’administration pénitentiaire. Les sensibilités ne sont pas les mêmes, ce qui crée des politiques de blocage. »

Avant d’espérer un passage au tribunal d’application des peines (TAP), il faut donc obtenir une chaîne d’avis favorables du service psychosocial (SPS) de la prison, de la direction et de l’administration générale. « Ces sésames sont très difficiles à avoir, notamment de la direction, un poste à forte rotation, confirme Philippe Platiau, assistant de justice durant 25 ans. Parfois, le directeur n’a même jamais vu le détenu. Quant au premier avis de l’administration générale, il est toujours négatif ! » Avant la création des TAP en 2007, les conditionnelles étaient presque toujours accordées par le juge de fond. « Mais ces tribunaux, eux, sont de plus en plus réticents à cause de la pression populaire. »

La tuerie de Liège en 2018, commise par un détenu en congé pénitentiaire, ou les attentats de Bruxelles de 2016, entre autres perpétrés par deux frères en conditionnelle, n’ont en effet rien arrangé. « Les TAP sont dans la crainte de devoir rendre des comptes en commission parlementaire », ajoute Olivia Nederlandt. Alors ces juges exigent toutes les garanties, comme les analyses de risques effectuées par le service psychosocial ou les enquêtes sociales externes des assistants de justice.

« Des garanties sont sollicitées dans chaque dossier, ce qui n’était évidemment pas prévu. Ces services ne sont pas outillés pour répondre à une telle demande et les délais ne font que s’allonger. Des détenus admissibles attendent parfois deux ans avant d’être reçus en premier entretien au SPS. Lequel leur annonce alors qu’ils sont partis pour six mois de tests et de rapports. Ces retards de procédure créent énormément de frustration. »

Une taule n’est pas l’autre

Sans compter que de nombreux détenus sont en rupture avec le service psychosocial, ce qui tue dans l’œuf tout espoir de sortie anticipée. « Ce service est un boulot assez ingrat. Les SPS peinent à recruter et sont souvent assurés par des psys fraîchement diplômées, détaille Olivia Nederlandt. Outre le rapport homme-femme qui peut être compliqué à gérer, la personne incarcérée, au parcours parfois très lourd, doit donc se confier à une petite jeune qui n’a encore rien connu de la vie. C’est en tout cas ce que des détenus me rapportent. Et puis ils vont devoir reparler des faits alors qu’ils sont parfois en prison depuis deux ou trois ans et sont logiquement focalisés sur leur sortie. Ils ne comprennent pas, ont l’impression d’être jugés une seconde fois. Les conditions pour mener ces investigations psychosociales ne sont pas du tout optimales. » Et vu l’hétérogénéité du parc pénitentiaire, tous les détenus ne sont pas logés à la même enseigne.

« À Ittre, on est très vite reçu par le SPS, confirme Franck (prénom d’emprunt), 20 ans de taule dans une douzaine de prisons. Mais à Nivelles, cela peut prendre des années. »

Et puis, même pour les détenus qui cochent toutes les cases – pas de rapport disciplinaire, un suivi au SPS, un travail en prison –, il arrive très souvent qu’une pièce manquante fasse capoter le plan de réinsertion. Lequel doit absolument offrir trois garanties : une occupation (travail, formation), un suivi psy ou financier et un milieu d’accueil. Cette dernière condition s’avère souvent impossible à remplir pour des justiciables de plus en plus précarisés. De nombreuses sorties sont ainsi bloquées parce que le lieu proposé par le détenu n’est pas jugé assez cadrant. Ainsi, que peut faire un détenu qui n’a d’autre choix que de loger chez sa maman alcoolodépendante ou sa compagne en galère ? Quant aux maisons d’accueil, elles sont souvent saturées et peu enclines à accueillir des ex-délinquants. « Tous ces détenus sans logement iront à fond de peine », déplore encore la pénaliste.

Ceux qui n’ont pas ou plus de titre de séjour, soit 30 % de la population carcérale, peuvent aussi faire une croix sur leur sortie anticipée. Et tant pis si c’est illégal. La Cour constitutionnelle a en effet annulé les dispositions qui les excluaient d’office des aménagements de peine. « Sauf rares exceptions, ils continuent pourtant de purger l’intégralité de leur peine en prison. Alors qu’ils peuvent souvent trouver un plan de réinsertion, car ils ont de la famille ici, un domicile, une possibilité de bénévolat. Mais dans l’esprit des juges, leur octroyer une modalité reviendrait à valider leur séjour en Belgique, et ils comptent toujours sur leur expulsion en fin de peine, ce qui est pourtant rarement le cas. Sans soutien ni suivi, ils seront alors condamnés à errer. »

Olivia Nederlandt déplore aussi que les conditions de la libération soient élaborées en prison et donc déconnectées de la vie réelle. Philippe Platiau valide : « C’est notamment le cas des propositions d’emploi (présentées par le détenu dans son plan de réinsertion, NDLR) qui seront obsolètes à la sortie. Parce que celle-ci intervient bien plus tard que prévu et que l’employeur a déjà recruté, ou que sa situation économique ne le lui permet plus. »

15 obligations et interdictions

Quelles règles le libéré sous conditions devra-t-il respecter ? Avoir un domicile fixe, ne pas commettre de nouveaux faits et répondre aux convocations du parquet et de son assistant de justice. La base. Mais s’ajoutent à cela une myriade d’obligations et d’interdictions dont la liste n’est pas définie par la loi mais qui sont censées être adaptées à la situation de chaque condamné. Olivia Nederlandt a consacré sa thèse de doctorat à l’analyse de 500 jugements de TAP. « En réalité, ces conditions sont très standardisées et beaucoup trop nombreuses. Environ une quinzaine pour les condamnés à des peines de plus de trois ans. » Si les obligations (suivi psy, job, formation,…) semblent poser moins de problèmes, les interdictions sont parfois mal comprises, quand elles ne paraissent pas irréalisables. On pense ainsi à l’interdiction, systématiquement imposée, de fréquenter des ex-détenus. « Cela me fait rire, tacle Philippe Platiau. Quand un justiciable est convoqué à la maison de justice, il patiente avec d’autres ex-détenus ! Même logique dans les formations. » Des offres d’emploi – très rares quand on a un casier – sont aussi refusées parce qu’on découvre que l’employeur a fait de la prison il y a 10 ou 20 ans. Se pose alors cette question : à partir de quand cesse-t-on d’être un ex-détenu ?

Une autre incompréhension fréquente est l’interdiction formelle de consommer de l’alcool durant toute la probation, surtout lorsque les faits commis ne sont pas liés à un excès. « Je ne peux même pas boire une goutte durant les dix ans de ma conditionnelle, déplore Franck. Si je pouvais au moins bénéficier du taux infractionnel, je pourrais boire une bière ou manger des moules au vin blanc. »

Les libérés sont pourtant censés valider toutes les conditions à l’audience du TAP. « Mais les avocats disent parfois amen à tout pour obtenir la libération, sans en avoir discuté avec leurs clients ni leur avoir expliqué qu’ils allaient devoir s’y conformer durant des années, remarque Isabelle Hardy. Le justiciable débarque alors chez nous sans avoir compris ce qui lui était imposé. » Paradoxalement, des mesures de lutte contre la récidive sont aussi de nature à entraver la réinsertion sociale, comme l’interdiction de se rendre dans un bistrot, un restaurant ou une discothèque. Se pose alors la question du contrôle puisque les conditions imposées doivent être vérifiables. « Certains libérés ont l’obligation de faire du sport ou de lire un certain nombre de bouquins… D’autres doivent se conduire en bons pères de famille. Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

Les détenus qui optent pour le fond de peine, par choix ou par dépit, ne le savent peut-être pas, mais le respect de ce type de conditions est rarement contrôlé. Sauf exceptions en Flandre, la police ne se rend pas au domicile des libérés pour effectuer des tests alcool ou de stupéfiants. Et même dans le cas d’un contrôle routier, par exemple, un alcootest positif ne fera pas pour autant tomber leur conditionnelle. « Il est surtout primordial de travailler ensemble sur le sens de la condition et le contexte de la rechute, explique Cécile Petit, assistante de justice. Et si l’autorité judiciaire a le dernier mot, avec l’expérience, on axe davantage notre travail sur la relation que sur le cadre. » Philippe Platiau adhère. « Comme on suit ces personnes pendant des années, un climat de confiance s’installe. Quand un justiciable arrivait ivre à notre entretien, par exemple, je me contentais de lui dire de revenir sobre. Une autre fois, en visite à domicile, un libéré m’a montré tout le cannabis qu’il avait acheté en Hollande. Je suis sorti de chez lui et j’ai sonné à nouveau pour lui faire comprendre qu’il ne devait en aucun cas me montrer cela. » Reste que la tolérance de l’assistant de justice a ses limites. En cas de flagrant délit commis par son justiciable, il devra en effet rendre des comptes. « Un jour, je suis arrivé chez une personne qui avait l’interdiction de détenir des armes. Le mur de son salon en était rempli. Il avait même encore sa licence et se rendait au stand de tir ! Là, j’ai évidemment fait un rapport de signalement. »

Notons enfin que les conditions peuvent être adaptées, voire même levées par le TAP. C’est notamment le cas des entretiens avec le psy. « Ce suivi est souvent un leurre, tranche Philippe Platiau. Alors qu’ils n’en ont pas eu en prison, on leur impose systématiquement ces consultations à 65 euros pendant des années. À moins qu’ils soient demandeurs, cela ne sert à rien. Je connais d’ailleurs des services d’aide aux détenus qui leur signent une attestation sans les voir. » Bien que les entretiens avec l’assistant de justice peuvent être espacés au fil du temps, tous ces acteurs pointent aussi la trop longue durée des conditionnelles. « Je vais vivre pendant dix ans dans la crainte permanente de retourner en prison, même si je ne commets pas de nouveaux faits, témoigne Franck. Il y a quelque temps, j’ai été pris dans une bagarre dont je n’étais pas l’instigateur. Quand la police est arrivée, je me suis énervé et j’ai été renvoyé en prison un mois pour rébellion. Avant d’être acquitté. »

Alors que de nombreux détenus vont à fond de peine ou sortent très tard de prison, la tendance risque encore de s’aggraver. Des parties de peine incompressibles (jusqu’à 25 ans) ont déjà été introduites pour des faits graves. Le nouveau Code pénal prévoit une « mesure de sûreté pour la protection de la société » destinée à prolonger certaines condamnations. Et le gouvernement Arizona promet de durcir encore l’accès à la conditionnelle, avec une série de virages populistes dénoncés par des centaines d’avocats, criminologues et universitaires.

-

En Belgique, 96 % des détenus sont des hommes.

↩