En juin 2022, la Belgique adoptait une loi inédite ouvrant la voie à la restitution d’œuvres pillées lors de la colonisation. Une décision hautement politique qui doit se traduire aujourd’hui dans des engagements scientifiques. Alors que le processus s’enlise, Médor est parti à la rencontre des communautés où ces objets ont été accaparés.

Juin 2024, Raphael Galume sillonne les villes et villages de la province du Kongo central, à l’ouest de la République démocratique du Congo. Cela fait des semaines que ce jeune chercheur de l’Institut des musées nationaux du Congo (IMNC), basé à Kinshasa, est sur la trace d’une statuette de maternité Yombe. Dans les rues de Boma, un quidam a reconnu cette petite statue de bois, représentant une mère et son enfant, appelée « Maduda ». Elle serait issue du village homonyme, un hameau d’un millier d’âmes perdu au cœur de la forêt, proche de la frontière avec le Congo-Brazzaville.

Mais arrivé sur place, Raphael déchante. Reçu par le chef coutumier, celui-ci ne connaît rien de l’objet. Ni son apparence ni son usage. « L’histoire dans le Kongo central est en train de se perdre, parce que la transmission orale n’existe presque plus », regrette le chercheur congolais. Dans cette région, la première à l’épreuve de la colonisation, l’évangélisation et le pillage des œuvres par les Belges ont commencé dès la fin du XIXe siècle. De cette période, peu de traces subsistent aujourd’hui à Maduda : la tombe d’un missionnaire, une imposante ruine de 1903 et la statue funéraire de Paolo Mbenza, premier chef médaillé par les colons belges et aïeul du chef de village.

Cela fait un an que Raphael étudie la provenance d’objets des collections de l’AfricaMuseum de Tervuren, tous issus de cette région, mais dont l’origine est inconnue. « Ils ont parfois été pris il y a plus d’un siècle et certains d’entre eux ont disparu de la mémoire collective, explique le scientifique. Avec les déplacements de populations, il est très difficile de trouver des traces. » L’Église a méthodiquement effacé toute trace de croyances précoloniales. Vecteur et pilier de la colonisation, elle a cautionné et participé au pillage de milliers d’œuvres d’art, mais aussi d’objets vernaculaires qui ont été ramenés en Belgique.

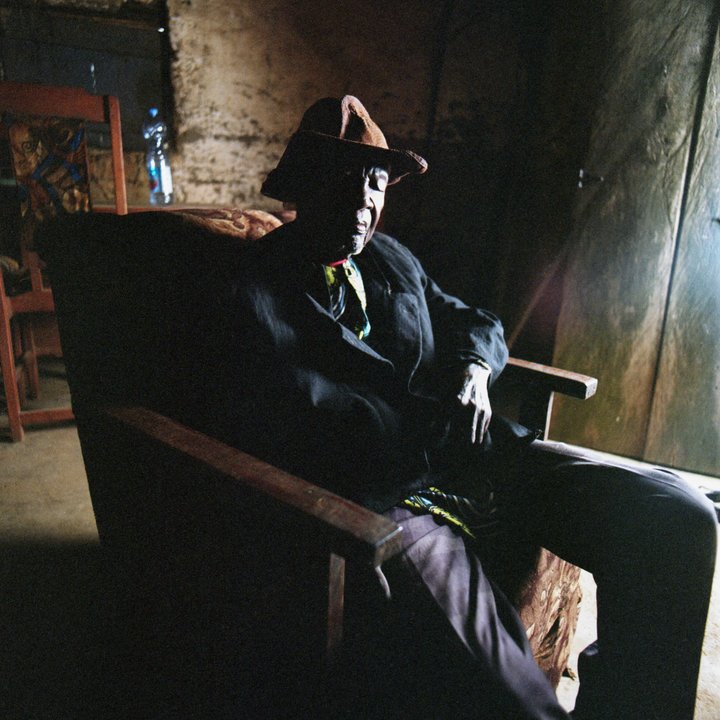

Face à ce travail de Sisyphe, le jeune chercheur garde espoir. Raphael n’est d’ailleurs pas rentré les mains vides de son expédition à Maduda. Il y a fait la rencontre d’un villageois quasi centenaire, Nzeko Samuel Gelson. Une source exceptionnelle dans ce pays où l’espérance de vie n’atteint pas les 60 ans. On rencontre cette « bibliothèque vivante » quelques semaines après le chercheur. Né autour de 1930, Samuel s’est établi à Maduda comme sculpteur. Aujourd’hui aveugle, il vit seul dans la maison de terre qui l’a vu naître. Gelson est réticent à parler des statues qu’il a sculptées. Converti au catholicisme, il dit aujourd’hui ne plus vouloir interagir avec des objets « occultes ». Le vieux sculpteur connaît la statuette que Raphael cherche : « Elle incarnait les ancêtres et servait au chef pour résoudre les problèmes dans le village. » Selon les dires de Gelson, l’objet mystique a été négocié « à sept reprises » par les colons avant de disparaître. Mais il aurait été troqué et non pris de force.

Pour Raphael Galume, des mois de recherches seront nécessaires pour éventuellement retracer le parcours de l’objet Maduda jusqu’en Belgique. Et même s’il parvenait à prouver le caractère illégitime de son acquisition, les chances que la statuette retourne un jour dans son village d’origine sont minces, car aucun lieu ne pourrait accueillir la statue. Sa quête illustre les limites de ce programme de recherche de la provenance. Il s’agit pourtant d’un des piliers de la politique de restitution que tente de mettre en place la Belgique.

Le retour royal

Juin 2022, Kinshasa. Sous un soleil de plomb, Mathilde porte un chapeau rouge assorti au tapis déroulé sous ses escarpins vermeils. Alors que le pays s’apprête à fêter avec deux ans de retard les 60 ans de son indépendance, le nouveau Musée national de la RDC accueille le couple royal belge. Une visite historique : Philippe vient remettre en personne un masque Kakungu provenant des collections de Tervuren. Cette pièce rare, qui est prêtée à long terme au musée de Kinshasa, symbolise « le début d’un renforcement dans la collaboration culturelle et muséale », selon le discours du souverain tenu devant le parterre d’officiels.

Dans le sillage de cette visite, une nouvelle loi fédérale est votée en Belgique le 30 juin 2022. Portée par le ministre socialiste Thomas Dermine (chargé alors de la recherche scientifique), elle reconnaît le « caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’État belge ». Une décision pionnière au niveau européen, mais qui impose des conditions : pour être restituées, les œuvres doivent avoir été acquises « par la force et la violence, dans des conditions illégitimes ». Un pas de géant pour la Belgique, mais aussi une impasse. Pour restituer les biens spoliés, il faudrait donc savoir d’où ils viennent et dans quelles conditions ils ont été emmenés en Belgique. La tâche est immense.

Pour ça, la future commission mixte bâtie entre la Belgique et le Congo pour encadrer la restitution peut s’appuyer sur le Programme de recherche de provenance sur la collection ethnographique. Ce projet « PROCHE », lancé un an plus tôt par le département ministériel de la politique scientifique, est doté d’un budget de 2,3 millions d’euros. Il finance entre autres cinq chercheurs, dont Raphael Galume. Leur but : retracer le parcours de ces objets et collecter plus d’informations sur ceux-ci. Dans le catalogue des 84 000 pièces de Tervuren remis officiellement aux autorités congolaises, 70 % auraient une origine connue. Parmi eux, 500 à 2 000 objets auraient été pris « illégalement » et seraient donc éligibles à une restitution immédiate.

Mais cette condition d’illégalité est critiquée par les chercheurs belges et congolais, car elle freine l’avancée de la restitution. La proposition d’accord bilatéral envoyée à la RD Congo il y a deux ans, dans la foulée de la loi belge sur la restitution, doit poser les bases de la coopération entre les deux pays sur le sujet. Il pourrait en outre ne plus lier restitution et recherche de provenance. Mais deux ans plus tard, la proposition belge est restée sans réponse de Kinshasa. Et la coopération est au point mort. L’enthousiasme de 2022 laisse désormais place au doute.

Un enjeu politique

La question de la restitution des œuvres a toujours été politique. On l’a vu récemment avec la restitution d’objets au Bénin et au Sénégal par Emmanuel Macron. Ils sont, pour le président, un outil de « soft power » utile dans l’ancien pré carré français. En Belgique, la restitution s’ancre dans un contexte particulier. Après la rénovation du musée de Tervuren, en 2018, la diaspora congolaise s’indigne de la refonte de l’institution, qu’elle juge superficielle, et fait pression pour qu’elle se décolonialise réellement. Dans la foulée, les manifestations Black Live Matters réclament un travail sur le patrimoine spolié au Congo. Chez nos voisins français, le rapport Sarr-Savoy qui a mené au retour de 26 artefacts au Bénin pousse la Belgique à prendre position.

Les autorités en charge ne veulent pas se voir dicter un agenda. « Nous n’attendons pas la Belgique sur ces questions », résume le professeur Joseph Ibongo, point focal de la commission congolaise. Mise en place en 2022 pour tracer les contours de la politique congolaise de restitution, cette commission de rapatriement des biens culturels n’existe que sur le papier, faute de moyens. Dans le vaste parc de l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qu’il nous fait visiter, Ibongo s’agace de la tournure des débats : « Les Belges sont pressés. Mais c’est une question importante, une question d’identité. Il faut que les gens viennent vers nous avec un peu plus d’humilité. »

Mais le soudain empressement belge à faire avancer le dossier ne trouve aucun écho à Kinshasa, où les priorités sont ailleurs. En 2022, le pays s’apprête à de nouvelles élections présidentielles dans un contexte de guerre à l’est du pays. Les priorités du gouvernement sont loin, très loin, des questions culturelles. Dans son bureau de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), sur les hauteurs de la capitale, Pamphile Mabiala ironise : « La culture n’intéresse pas grand monde ici. La restitution n’est pas une priorité pour ce gouvernement, pas plus que le précédent. » Aujourd’hui doyen de la faculté de lettres, ce spécialiste d’ethnologie et de muséologie suit le dossier depuis les années 80. « Le Congo a demandé de restituer dès l’indépendance. Ce fut encore le cas en 1973, sous Mobutu et sa politique d’authenticité (les mesures mises en place pour se démarquer de l’Occident, NDLR). Mais ces discours sur la restitution dépendent de l’agenda politique, ici comme chez vous ! Aujourd’hui, la Belgique veut restituer parce qu’elle a un problème avec “sa” diaspora (à la base des revendications de restitution, voir l’encadré). Mais la volonté politique au Congo n’est pas là. Durant la campagne électorale de 2023, je n’ai pas entendu un seul leader politique parler de culture. Rien, pas un seul candidat. »

Entre-temps, c’est la Belgique qui est partie voter en juin 2024, sans qu’un seul objet soit rendu. Et la nouvelle donne politique fait planer l’incertitude quant au financement des programmes de recherches et de coopération avec la RDC. La position du MR et de la N-VA sur le sujet n’est pas exactement celle du gouvernement précédent. Le MR pourrait prêter l’oreille à ceux qui s’opposent encore à la restitution, comme celle des antiquaires qui voient dans la loi une « faute historique ». En 2022, lors de la commission de la Chambre sur le passé colonial, les propos de l’avocat Yves-Bernard Debie, qui conseille des antiquaires, avaient détonné. Il affirmait alors que les biens issus de la colonisation « n’étaient pas illégaux » et que la restitution ne pouvait « tenir sur des principes moraux ».

À l’opposé de ce point de vue, le chercheur Placide Mumbembele, diplômé d’histoire des musées à l’UNIKIN, estime que cette restitution est inéluctable : « Le processus est enclenché. Même si cela prend encore deux, trois, quatre ans, il est bel et bien lancé. » Également membre de la commission de rapatriement, il rappelle la nécessaire vulgarisation de la question auprès des populations concernées : « On considère la chose soit sous l’angle politique, soit sous l’angle scientifique. C’est une erreur. Ces objets appartiennent d’abord à des communautés, et il faudrait qu’elles puissent se les réapproprier. Qu’on se soucie de ce qu’elles pensent. Les objets, on peut sans exagérer les restituer à tout moment. Mais lorsqu’ils le sont, qu’est-ce qu’ils deviennent ? »

Un chantier dantesque

Vu sous ce prisme, le projet s’annonce titanesque. Étalées sur deux millions de km2, reliées par des routes quasi inexistantes, les différentes communautés ethniques qui composent la RDC ont été malmenées pendant des décennies. Si les chefferies existent encore bel et bien dans les villages, elles n’ont, dans leur grande majorité, jamais entendu parler des questions de restitution. Hormis quelques cas, les demandes sont rares. De l’embouchure du fleuve Congo jusqu’à sa source, les Congolais sont confrontés à d’autres problèmes. Selon les Nations unies, 73,5 % des Congolais vivent avec moins de 2,15 dollars par jour.

Kikuku, dans l’ouest du pays, n’échappe pas à cette statistique. Mais le village fait figure d’exception sur les questions de restitution. C’est sur ces terres non loin de Boma qu’a été arraché le Nkissi Nkonde de Ne Kuko, un fétiche à clous qui a défrayé la chronique. Le chef de village, Alphonse Bakou Kapita, 77 ans, est l’un des arrière-petits-fils d’un des rois de Boma. Entouré de ses proches, il nous raconte comment la statue a été enlevée à son aïeul. Sur ses genoux, une vieille farde dont il sort des photocopies des travaux de Maarten Couttenier, historien et chercheur à Tervuren, qui retrace l’histoire du Nkissi.

L’affaire remonte à… mai 1878. À l’époque, un colon à la solde de l’État indépendant du Congo (EIC) s’empare du fétiche appartenant au roi Ne Kuko avec lequel il est en conflit. Fier de son fait d’armes, réputé pour sa violence, Alexandre Delcommune relate dans ses Mémoires comment cette prise de guerre brisa le prestige des rois de Boma et « affermit considérablement l’autorité des Européens ». La statue est réclamée par Ne Kuko dès sa prise par les mercenaires. Mais Delcommune ne cède pas et emporte l’objet en Belgique en mai 1883, où il en fait don à l’Association internationale africaine, une organisation présidée par Léopold II. Elle est exposée immédiatement à Anvers et fera ensuite son chemin jusqu’à Tervuren, où elle réside encore actuellement.

Ce n’est qu’en 2016 que la polémique refait surface, lorsque Maarten Couttenier retrace le parcours de cet objet et établit un lien avec Alphonse Bakou Kapita. La statue devient alors un symbole du pillage colonial. Depuis lors, le vieux chef espère son retour : « Le Nkissi Nkonde fait partie de notre histoire. Il doit revenir ici. Il peut encore être rechargé (doté de pouvoirs, NDLR), mais ma volonté, c’est qu’il soit exposé ici à Boma, pour que les gens puissent le visiter. » Son fils est, lui, beaucoup plus réservé. Si l’aspect financier de l’opération ne lui échappe pas, il voit le retour de cet artefact « ensorcelé » comme contraire à ses valeurs catholiques.

« Certains objets ont joué un rôle majeur pour ces communautés. Mais malheureusement les pratiques se sont perdues dans le temps, expose Placide Mumbembele. Il faut rendre à leurs villages ceux qui ont encore un sens, culturel ou historique. » Peu d’objets retrouveront leur usage premier, selon le chercheur, et leur retour passera nécessairement par une sensibilisation. « Si les communautés prennent conscience du sens de ces objets, de leur valeur patrimoniale, elles seront capables de conserver ces objets. »

Malgré cette situation précaire, l’équipe suit avec attention les débats autour de la statuette. « Le Ne Kuko vient d’ici. Il devrait être exposé à Boma », déplore Joel Yombe. Mais il ne se berce pas d’illusions, le retour du fétiche, exposé à Tervuren, n’est pas pour demain et il ne se fera pas à Boma. « Ce que je crains, c’est une restitution politique, devant la presse, et puis que l’on passe à autre chose », prédit Placide Mumbembele. La nouvelle ministre congolaise de la Culture, Yolande Elebe Ma Ndembo, affiche sa volonté d’avancer dans les médias nationaux. Cela suffira-t-il pour autant à obtenir les fonds gouvernementaux nécessaires pour mettre en place les équipes nécessaires ? La coopération entre la RDC et la Belgique a souvent tourné court au gré des changements politiques. La restitution est pourtant une occasion unique d’explorer les mécanismes coloniaux qui ont annihilé les systèmes politiques en place. La vulgarisation de ces nouveaux savoirs profiterait en outre aux nouvelles générations de Congolais avides de se reconnecter à leur histoire.

Musées fantômes

Pour abriter son patrimoine, la RDC dispose officiellement de 17 musées répartis sur son territoire. Mais seul le nouveau musée de Kinshasa et celui de Lubumbashi, ouvert en 1958, sont en mesure de conserver des collections de manière adéquate. Déjà saturé, le Musée national prévoit la construction de nouveaux bâtiments, notamment pour accueillir les pièces du musée du mont Ngaliema, récemment fermé. Les milliers d’œuvres qui s’y trouvaient ont été entassées dans les caves de la tour de l’Échangeur de Limete, monument emblématique de Kinshasa haut de 210 mètres de béton. Un déménagement qui en dit long sur l’absence de volonté politique actuelle.

Dans l’ancienne capitale du Congo belge, l’ex-résidence du premier gouverneur colonial, vieille bâtisse sur pilotis, est pressentie comme futur musée provincial. Mais l’état de délabrement est tel que les équipes de l’IMNC ont été contraintes de s’installer ailleurs. Joel Yombe, restaurateur de l’IMNC à Boma, est dépité : « On manque de tout. Nous n’avons pas de financement pour rénover le bâtiment. Les quelques œuvres que nous possédons sont stockées à la mairie ou à Kinshasa. » Joel et ses collègues ont été relocalisés dans une bâtisse de la mairie. Trois pièces vides aux parpaings apparents, avec pour seule décoration une reproduction sur bâche du Nkissi de Ne Kuko clouée au mur.

Balbutiante à Kinshasa, la politique muséale se réduit comme peau de chagrin en dehors de la capitale. À l’instar des autres infrastructures étatiques, telles que les écoles ou les hôpitaux, les musées provinciaux sont inexistants ou en ruine. La direction de l’Institut national des musées affirme pourtant ouvrir bientôt des musées dans tous les territoires du pays. Les premiers jalons de cette nouvelle politique de développement local entamée par le président ont été posés dans la ville portuaire de Boma, où une équipe de l’IMNC a été déployée.

Médor fête son 37e numéro en organisant des rencontres, ateliers, débats, apéros à Barricade (Liège) du 4 au 18 décembre. Découvrez le programme sur medor.coop/sorties et rejoignez-nous, les événements sont gratuits !

Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles