Une nuit sans fin

Le parcours d’Ibrahim. Sans-papiers condamné à une double peine.

Ibrahim est un rescapé, le survivant d’un système injuste pour les sans-papiers internés. Diagnostiqué dangereux et malade mental, il a été enfermé en Belgique pour être soigné. Son retour à la liberté fut un calvaire. Médor vous raconte son histoire en six chapitres.

Chapitre I :

« J’ai été interné. Je ne savais pas ce que c’était »

Nous nous sommes rencontrés en septembre 2021 à Bierset, dans le centre Croix-Rouge « Carda », ce lieu d’accueil un peu spécial qui a pour mission d’offrir une piste thérapeutique aux demandeurs d’asile en souffrance mentale. Ibrahim nous attend dans la cour. Grand, balaise, barbu et à la chevelure brune et bouclée, il nous serre la main avec timidité. Une éducatrice du centre nous installe à l’écart, dans un petit bureau pour que je puisse l’écouter dans un climat de confiance.

Ibrahim respire un bon coup et se lance dans son récit sans trop de difficulté : « J’avais 16 ans quand je suis arrivé en Belgique. Aujourd’hui j’en ai 31. J’ai quitté mon pays pour fuir la pauvreté. Au Maroc, j’ai passé mon enfance à conduire les moutons, à vendre de l’eau et des œufs pour acheter de quoi nourrir ma maman, mes frères, mes sœurs et moi. C’était loin d’être suffisant. À 16 ans, je suis parti pour Tanger avec l’objectif de rejoindre l’Europe. Je voulais trouver un travail, gagner de l’argent et l’envoyer à ma maman. Je me suis caché dans une remorque de camion jusqu’à la ville portuaire, puis dans un bateau qui transportait des tomates pour passer la frontière. Une fois sur le sol espagnol, à Cadix, j’ai marché trois cents kilomètres vers l’est pour rejoindre la ville de Nerja, une cité balnéaire située en Andalousie, sur la Costa del Sol. De là, j’ai pris un bus pour la Belgique. À mon arrivée, j’ai été placé dans le centre pour mineurs non accompagnés de Mons. J’y suis resté jusqu’à mes 18 ans avant d’être contraint de quitter l’institution. J’étais majeur, je n’avais plus rien à faire là. Mis à la rue, je dormais dans des maisons abandonnées. Oui, je volais pour manger, mais sans violence, je n’aime pas la violence. Un jour, sur la place du Marché-aux-Herbes de Mons, j’ai assisté à une bagarre. Des Algériens se battaient entre eux. Je suis resté à regarder, je n’y ai pas participé, je ne parle même pas leur dialecte. Mais des passants ont témoigné contre moi. Pourtant, je suis innocent, je vous l’assure. Au tribunal, les quatre Algériens ont été condamnés à une peine de prison de 18 mois. Moi, j’ai été interné. Je ne savais pas ce que c’était. La juge m’a dit : “Tu es interné et tu vas bientôt sortir.” »

Chapitre II :

« J’entends une dame me parler dans ma tête »

Les internés sont des personnes ayant commis un délit, qui souffrent d’une pathologie mentale et qui ont été jugées irresponsables de leurs actes par les juridictions pénales sur la base de rapports médico-légaux établis par des experts psychiatres. La mesure d’internement vise à les placer dans des institutions spécialisées de défense sociale, des lieux où des soins devraient leur être prodigués dans un cadre sécurisé. Les internés sont donc privés de liberté car considérés dangereux pour la société. La durée de leur séjour est indéterminée puisqu’elle est liée à l’évolution de leur état mental ainsi qu’à leur potentielle dangerosité. L’objectif reste de leur offrir un traitement médical adéquat qui leur permettrait de se réinsérer dans la société.

En 2009, Ibrahim se fait connaître des services de police à trois reprises : le 11 avril pour des coups lors d’une bagarre générale place du Marché-aux-Herbes à Mons ; le 20 août pour des vols alimentaires ; le 13 septembre pour le vol d’un MP3 avec violence ou assimilé.

Lors de son observation, le médecin constate qu’il souffre d’un trouble psychotique susceptible de l’amener à agir de manière inconsidérée en raison d’un état délirant et d’hallucinations auditives. « Parfois, j’entends une dame me parler dans ma tête. Je ne sais pas ce qu’elle me dit, je ne la comprends pas mais je ne lui réponds pas. On m’a dit que j’étais schizophrène. »

Le président du tribunal correctionnel de Mons prononce son internement. Ibrahim entame alors son chemin de croix.

Chapitre III :

« C’est dans l’annexe psychiatrique qu’elle a commencé à me parler »

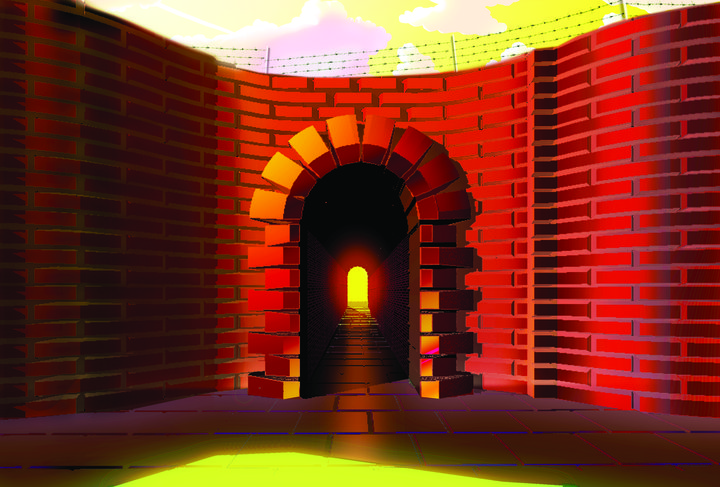

Le trajet de l’internement commence par un passage – présumé transitoire – dans l’annexe psychiatrique d’une prison, lieu d’observation où les internés résident en attendant d’être placés dans un établissement de défense sociale. Pour Ibrahim, cela se passe dans la cinquième aile de la prison en forme d’étoile de Mons. « J’ai souffert, là-bas. Je ne me souviens plus de ce que j’y faisais. On me piquait ici, dans le bas du dos. »

Patricia Jaspis est l’ex-présidente de la chambre de protection sociale de Mons (CPS). Cet organe fait partie du tribunal de l’application des peines. Il est composé d’un magistrat, d’un psychologue et d’une personne spécialisée en réinsertion sociale. Elle est chargée d’exécuter les décisions d’internement, notamment en ordonnant le placement, la libération à l’essai ou la libération définitive. C’est aussi elle qui désigne les lieux dans lesquels les internés doivent être placés.

« Pour les hommes, il existe deux centres en Fédération Wallonie-Bruxelles, explique Patricia Jaspis. L’établissement de défense sociale (EDS) de Paifve et l’hôpital psychiatrique sécurisé (HPS) des Marronniers à Tournai. Vulgairement, on dit que l’EDS de Paifve, c’est une prison avec un peu de soin et l’HPS des Marronniers, c’est un hôpital sécurisé avec des gardiens. »

Les lits manquent sérieusement au sein de ces institutions. Saturées, elles ne peuvent pas accueillir de nouveaux internés, lesquels voient leurs séjours en prison s’allonger. En avril 2021, sur les 3 632 internés de l’ensemble du pays, régularisés ou non, ils étaient 600 à peine à être détenus en annexes psychiatriques. Or, « la situation y est catastrophique, dénonce Delphine Paci, avocate et ex-coprésidente de l’Observatoire international des prisons, les soins y sont pratiquement inexistants, ce qui n’aide pas au traitement de la pathologie mentale ».

Ibrahim n’échappe pas aux failles de ce système carcéral. Il y reste trois ans et demi et, selon lui, c’est précisément en prison qu’il a commencé à entendre cette voix. « Avant d’arriver en Belgique, la dame n’était pas là. C’est dans l’annexe psychiatrique qu’elle a commencé à me parler. »

Chapitre IV :

« Les quatre Algériens ont fait 18 mois de prison. Moi j’y suis toujours »

En 2013, Ibrahim quitte l’annexe pour rejoindre l’EDS de Paifve. Les conditions de vie y sont déplorables et bien éloignées d’une atmosphère de soins. Ibrahim a droit à quelques sorties accompagnées, mais passe la grande majorité de ses journées enfermé dans cette institution.

« Le plus dur à Paifve, ce furent les deux mois de grève des gardiens, en 2016. Je suis resté enfermé dans la cellule du fond, tout seul. Les gardiens venaient rarement m’ouvrir pour que je puisse prendre une douche. La dame m’interpellait sans arrêt. J’ai cru que j’allais y mourir. »

Deux ans plus tard, Ibrahim commence à bien réagir aux médicaments. Le jugement du 20 décembre 2018 indique d’ailleurs qu’il ne présente plus aucun signe de psychose grâce à son traitement. Médicalement, Ibrahim peut sortir. Administrativement, sa situation l’en empêche.

Ibrahim appartient à cette catégorie particulière d’internés : celle des étrangers en situation de séjour irrégulier sur le territoire. Ces personnes ne bénéficient pas des modalités prévues pour les internés régularisés. « C’est de la folie ! On pourrait en faire un roman, se révolte Thomas Bocquet, l’avocat d’Ibrahim, spécialisé en droit des étrangers et en défense sociale. Certes, un arrêt de la Cour constitutionnelle permet une libération définitive en fonction de la situation individuelle de l’interné. Mais, pour qu’un sans-papiers l’obtienne, le tribunal de l’application des peines demande une série de garanties qui sont surréalistes. L’interné sans papiers doit avoir des revenus suffisants, une structure d’accueil ou un logement, une procédure de régularisation en cours, être pris en charge thérapeutiquement, avoir de la famille, etc. En pratique, c’est extrêmement compliqué de répondre à tous ces critères. Les possibilités de libération sont donc juridiquement et institutionnellement presque nulles, ce qui condamne ces internés à rester enfermés. »

Pourtant, à l’instar d’Ibrahim et à condition qu’ils restent médicalisés, nombre d’entre eux ne souffrent plus de troubles psychiques. Au sein de l’HPS des Marronniers par exemple, « les internés sans papiers représentent 12 % de notre population, dont la moitié pourrait sortir », se désole Benjamin Delaunoit, le médecin en chef de l’ensemble de l’institution.

Le système tourne en rond… jusqu’à en perdre la tête. Céline Verbrouck, une autre avocate, surenchérit : « On place les magistrats et les avocats dans des combats juridiques à ce point compliqués que cela en devient un cercle vicieux. Les juges pénaux, responsables de garantir la sécurité de la société, ne veulent pas libérer les personnes en souffrance si celles-ci n’ont pas un accès aux soins. Mais comment y accéder si vous n’avez pas un droit de séjour ? Ils disent aux avocats : “Moi je veux bien libérer cette personne, mais, si elle se retrouve à la rue, sans mutuelle, sans rien, qu’est-ce que je fais ? Vous devez me prouver que le centre public d’action sociale (CPAS) va le prendre en charge.” Mais les avocats n’ont pas le temps d’aller faire des procédures auprès des CPAS, des demandes de ceci, des demandes de cela, c’est ingérable ! Tout cela, ce n’est pas de la faute des juges ou des avocats, c’est l’État qui ne regarde pas la réalité en face. »

Au tribunal, les internés sans papiers assistent à ces plaidoyers. Ils écoutent les débats, passent de l’espoir au désespoir, se perdent dans le jargon juridique et ne savent pas à quoi se raccrocher. Parce qu’ils sont psychologiquement fragiles, ces incertitudes peuvent les faire vaciller.

Ibrahim se sent incompris, délaissé et abandonné. Il continue de clamer son innocence : « C’est injuste. Les quatre Algériens n’ont pas connu Paifve ni les annexes psychiatriques. Ils ont fait 18 mois de prison. Moi j’y suis toujours et depuis neuf ans. Je suis en train de perdre mon âme. »

Chapitre V :

« Je veux retourner au Maroc. Je n’ai plus rien à faire ici. »

Un an plus tard, Ibrahim exprime à nouveau sa volonté d’être libéré. Il veut rentrer au Maroc. « J’aimerais revoir ma mère, je ne l’ai plus vue depuis bientôt une vingtaine d’années. »

Ce qui tombe bien car, à l’heure actuelle, une seule alternative peut être offerte à ces sans-papiers internés : la « libération anticipée en vue de l’éloignement », soit un renvoi dans leur pays d’origine.

En 2009, l’Office des étrangers (OÉ) a mis en place un service appelé « Special Needs » qui se charge d’organiser le retour des sans-papiers. Cette possibilité – en plus d’être éthiquement interpellante – est très difficile à mettre en place. La procédure administrative est extrêmement lourde. L’OÉ doit d’abord identifier l’interné ; prendre contact avec l’ambassade du pays pour que celle-ci délivre un laissez-passer ou un passeport à l’interné ; s’assurer qu’il a une famille ou un point de chute sur place et trouver une infrastructure médicale capable de le prendre en charge. Ces démarches prennent plusieurs mois, voire plusieurs années, et aboutissent évidemment très rarement, d’autant plus que ce service n’est constitué que de deux personnes.

« Parler d’un “service”, c’est un grand mot, déplore Katrijn Gijswijt, cheffe de projet au « Special Needs ». Les deux dernières années, j’étais seule pour gérer 88 dossiers dont 76 concernent des internés sans papiers. Certains d’entre eux sont en cours depuis 2015. Depuis janvier 2022, j’ai enfin une nouvelle collaboratrice. »

Au-delà de cette lourdeur procédurale, « pour la majorité des internés sans papiers, l’expulsion n’est pas possible : soit ils viennent de pays en guerre vis-à-vis desquels la Belgique s’est engagée à ne pas les renvoyer, soit les pays n’en veulent pas », précise Patricia Jaspis. Enfin, bien souvent les internés n’ont aucune envie de rentrer dans leur pays d’origine. Le cas échéant, la Belgique ne peut fort heureusement pas les y forcer.

Ibrahim veut rentrer au pays, mais son acte de naissance est manquant. Le « Special Needs » affirme effectuer des démarches auprès des autorités diplomatiques marocaines depuis 2017 pour accélérer la délivrance d’un laissez-passer. Mais rien n’aboutit. « Ce service ne se contente que d’envoyer annuellement un courrier de rappel à l’État marocain, alors que cet organe a notamment pour mission de se rendre dans le pays d’origine pour y négocier des solutions », s’indigne Thomas Bocquet. Par conséquent, Ibrahim ne dispose pas du document nécessaire pour prendre l’avion vers le Maroc.

L’inaptitude du service « Special Needs » met donc en lumière la dimension kafkaïenne de la politique étrangère en Belgique : elle ne veut pas les garder mais elle n’a pas les moyens pour s’en débarrasser.

Chapitre VI :

« Tant que mon frère est à Paifve, la Belgique paie pour lui. S’il en passe la porte, elle n’en veut plus »

En juin 2021, Ibrahim est toujours enfermé à Paifve. Son état mental recommence à se dégrader faute de perspective. Durant l’audience du 3 juin, maître Bocquet plaide pour une libération définitive. Il se désespère de cette situation « dramatique et inhumaine ».

Au-delà de l’extrême gravité de la question éthique, l’économique interpelle tout autant : en restant placées, ces personnes non seulement bloquent des lits en institutions spécialisées, mais présentent un coût pour la société, probablement bien plus élevé que si elles étaient prises en charge par le secteur régulier.

Frédéric Lartillier, responsable du service social de l’HPS des Marronniers, le souligne : « Sur nos 46 internés sans papiers, la moitié pourrait sortir et libérer des places. Nous avons environ 100 à 110 personnes sur liste d’attente en annexe psychiatrique. »

Le frère d’un interné sans papiers conclut par ces mots : « Je ne comprends pas, tant que mon frère est à l’EDS de Paifve, la Belgique paie pour lui. Mais s’il en passe la porte, elle n’en veut plus. »

Épilogue

L’exception qui confirme la règle

Le 1er octobre 2021, après 12 ans d’enfermement, Ibrahim a finalement obtenu une libération définitive. Son jugement, prononcé le 10 juin, s’est principalement basé sur l’incompatibilité de sa situation avec le respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel stipule que « nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ». Depuis lors, un autre cas a pu être libéré sur la base de ce même article.

Ibrahim réside aujourd’hui dans le centre Croix-Rouge de santé mentale « Carda » dans lequel nous l’avons rencontré. Il n’a toujours pas de papiers et, à ce stade, rien ne garantit qu’il en obtiendra un jour. Son avocat continue le combat pour régulariser sa situation. Il rapporte « qu’on note une évolution très positive de son état de santé depuis sa libération. Il prend par exemple beaucoup plus facilement la parole ». Quant aux voix qu’il entendait, elles reviennent de temps en temps, mais pas autant qu’à Paifve.

Si l’on peut se réjouir de la fin de cette histoire, elle reste une exception. « Ce n’est pas parce qu’un ou deux internés ont été libérés que les autres ne sont pas bloqués, explique la juge Geneviève Thoreau, actuelle présidente de la chambre de protection sociale de Mons. Sur les 656 internés placés par les juridictions francophones en 2021, 95 ne sont pas en ordre de séjour. Cette problématique reste très aiguë. »

Faute de solution, la Belgique est progressivement en train de condamner définitivement ces internés sans papiers à rester enfermés dans des établissements dans lesquels ils n’ont plus leur place, en termes de sécurité et de soins.

Ibrahim demeure blessé par son enfermement. Reste une question, vaste comme ses années perdues : « C’est quoi mon rêve ? Moi, rien, je ne sais pas. J’aimerais retourner au Maroc voir ma maman. Cela me fait de la peine de ne pas y être autorisé. »

Avec l’aide du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles

-

Nom d’emprunt.

↩ -

Ce témoignage est une évocation au plus proche des faits vécus et rapportés par l’ex-interné.

↩ -

Voir l’enquête de Médor n°11 de l’été 2018, intitulée : « Paifve, ce garde-fous… (dont tout le monde se fout) ».

↩