Info locale, exploitation totale

Sous l’appellation « lanceurs d’alerte », les journaux de Sudpresse recrutent des informateurs. Bénévoles. Dernier symptôme du cancer qui frappe les journalistes locaux : la misère.

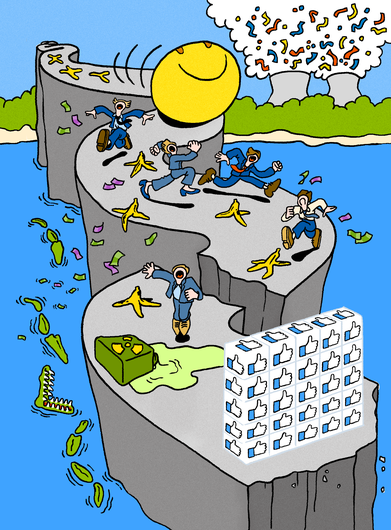

4 euros brut pour la rédaction d’une brève. Fin de la vanne. Déjà rémunérées en deçà de l’indécence, les petites plumes de la presse écrite locale vont-elles bientôt se faire voler leur pain – sec – par des journalistes gratuits ? La dernière offensive de Sudpresse, filiale du groupe Rossel (Le Soir), a en tout cas de quoi leur foutre les jetons. Sur le site web spécialement dédié à ce recrutement, l’éditeur, entre autres, des journaux La Capitale, La Meuse ou La Gazette met en effet le paquet. « Devenez lanceur d’alerte », titre la page. « Nous recherchons de nouveaux collaborateurs capables de nous informer sur tout ce qui se passe dans leur commune ! […] Vous voulez collaborer avec le leader de la presse régionale belge ? »

Et de lister les conditions requises pour choper ce job en or au salaire en toc : être bien intégré dans sa commune, très informé, sérieux et capable d’envoyer des informations fiables, de proximité, de bons tuyaux, des photos ou des vidéos, des communiqués de presse,… « Un lanceur d’alerte doit avoir des yeux et des oreilles dans sa commune », renchérit l’annonce en lettres capitales. Concrètement ? Quels types d’infos sont demandées ? « Du rififi en politique, une polémique qui pointe le bout du nez, un fait divers, un commerce qui ouvre, un autre qui ferme… »

A-t-on bien compris : un lanceur d’alerte qui signalerait un commerce qui ouvre ?

Pause. Le terme « lanceur d’alerte » n’a rien d’anodin. Selon la définition d’Amnesty International, il désigne « une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, révèle des comportements illicites ou dangereux qui constituent une menace pour l’homme, l’économie, la société, l’État ou l’environnement, c’est-à-dire pour le bien commun, l’intérêt général ». À l’instar d’Antoine Deltour (du géant de l’audit PwC), d’Edward Snowden (qui a dénoncé la surveillance totale de la NSA) ou plus récemment de Frances Haugen (Facebook), ces informateurs prennent la décision de violer les clauses de confidentialité des contrats signés avec leur employeur en courant le risque d’être poursuivis et condamnés à des peines de prison. Bref, aucun, mais vraiment aucun rapport avec la définition du lanceur d’alerte à la sauce Sudpresse.

Sous-payé et saboté

« C’est une stratégie marketing plutôt qu’éditoriale, analyse Nicolas, journaliste. Il s’agit de fidéliser le lecteur, de le pousser à être partie prenante de son journal. Bon, c’est aussi un moyen de choper de l’info gratuite. C’est déplorable, mais l’ambition me paraît assez limitée. Si une personne détient vraiment un gros scoop, elle ne contactera jamais Sudpresse mais bien un grand quotidien ou un magazine d’investigation. »

En 2015, ce journaliste a essuyé les plâtres de son master chez cet éditeur. À quelles conditions ? « À La Capitale Brabant wallon, j’étais payé 100 euros brut la journée. Sans aucun défraiement. Après déduction de mes frais d’essence – pour rejoindre la rédaction à Nivelles et réaliser mon reportage –, je touchais environ 35 euros net par jour, soit 700 euros par mois. Impossible d’en vivre. » Un job sous-payé et parfois même saboté. « À l’époque, une femme avait allaité son enfant en public au Bois des Rêves, à Ottignies, et cela avait provoqué un mini-scandale… J’avais interviewé l’une des responsables de ce domaine provincial et elle m’avait sorti cette horreur : “Si je tolère ça aujourd’hui, demain je devrais accepter qu’elle fasse une fellation en public ?” J’avais raconté cela à mon chef d’édition, mais je m’étais évidemment bien gardé de l’écrire dans mon article. Le lendemain, j’ai découvert mon papier publié avec cette phrase en exergue ! » Nicolas se fait alors débaucher par La Dernière Heure qui lui fait miroiter de meilleures conditions. Le tarif « à la pige », soit au nombre de signes/lettres écrits, se révèle catastrophique. « Je touchais 26,5 euros brut pour trois quarts de page d’un journal local, et 4 euros pour une brève. »

« Nos tarifs ont complètement changé depuis et nous payons de plus en plus nos indépendants à la journée, conteste fermement le secrétaire général du quotidien. Alors, à combien se montent ces forfaits ? « Je touche 120 euros brut par jour », confie un pigiste de la DH Liège. Soit un salaire net mensuel d’environ 1 300 euros. Peut-on faire pire ? « Depuis le 20 octobre, les pigistes de garde les week-ends et jours fériés dans les rédactions régionales sont rémunérés à… 50 %. Pas 150 % mais 50 % ! La DH justifie cela en disant que l’actu est moins intense ces jours-là. Pour ma dernière garde, j’ai donc touché 60 euros brut par jour. »

Malgré deux licences universitaires, Laura n’arrive tout simplement pas à vivre du journalisme. Ses conditions de travail chez Sudpresse l’obligent en effet à travailler à temps plein pour une association. Ce qui l’empêche d’obtenir sa carte de presse. « Les week-ends, je suis payée 100 euros brut la journée. Je rédige parfois quatre articles par jour. Ce n’est pas bien payé, mais c’est toujours mieux que de bosser à la pige. Je l’ai déjà fait pour Sudpresse et c’était la galère ! J’avais écrit deux articles pour une édition locale et j’avais été voir les barèmes minimaux sur le site de l’Association des journalistes professionnels (AJP) avant de faire ma facture. Lorsque le journal l’a reçue, ils m’ont dit que c’était n’importe quoi, que je demandais beaucoup trop et qu’ils ne payaient même pas ce tarif à la journée. Au lieu des 120 euros brut que j’avais facturés, j’en ai touché 65. » Des broutilles, mais au moins payées à temps ? Oui, dans ses rêves. « Il faut parfois courir des mois derrière ses factures, et lorsque je leur ai demandé d’être payée avant de continuer à bosser pour eux, je n’ai plus eu aucune nouvelle. Autant dire que si je devais payer mon loyer avec ces piges, je serais à la rue. »

Mais quels sont au juste les honoraires en vigueur ? L’AJP recommande un tarif minimal, en fonction du tirage, de 98 à 156 euros l’article de fond de 3 000 signes. Des recommandations souvent restées lettre morte en presse locale. En revanche, la convention nationale conclue en 1987 avec les éditeurs de journaux a accouché de barèmes minimaux, indexés en 2019. En aucun cas, un journaliste ne peut toucher moins de 59 euros brut pour un article de la même longueur. Selon ces témoignages de pigistes chez Sudpresse ou La DH, on est donc loin, très loin du compte.

2,6 fois moins que le minimum

Qu’en est-il du côté des journaux de L’Avenir ? Là aussi, c’est no future. « Quand j’ai commencé à travailler pour l’une de leurs éditions locales il y a deux ans, j’étais payé 25 euros le haut de page et 75 euros la double page, confie Lucas, un jeune journaliste. Que tu réalises un vrai reportage ou que tu te contentes de passer deux coups de fil. Alors tu bâcles forcément ton travail. » Nous avons obtenu la maquette 2019 de cette gazette. Une double page, cela signifie environ 10 000 signes. Au lieu de toucher 75 euros brut, ce journaliste aurait dû gagner, selon ces minima validés par son éditeur, au minimum… 196 euros. Soit près de trois fois plus. Quelle profession peut-elle se contenter de recevoir un tiers de son salaire ?

8 € brut la photo

Mais c’est aux pigistes du sport local que revient la palme du plus mauvais salaire. « Le résumé du match de foot est rémunéré 50 euros brut, explique Thibaut, un pigiste de L’Avenir qui vient de raccrocher. Moi, je suivais une équipe à l’autre bout du Brabant wallon et il fallait que je roule une heure et demie aller-retour pour rejoindre le club et rentrer chez moi écrire mon papier… après avoir passé deux heures sur place. » Soit un salaire d’environ 6 euros net de l’heure. « Pour les matchs de foot, moi, je ne touchais que 35 euros brut !, intervient Lucas. Je devais aussi fournir une photo, ce qui n’est pas simple à réaliser en sport quand on n’est pas photographe professionnel. J’étais payé 8 euros brut pour le cliché publié. »

Nous avons interpellé le rédacteur en chef du quotidien. Celui-ci nous répond en substance qu’il vient d’intégrer la société et que le tarif de la pige est extrêmement variable.

Que pense Lucas de ce recrutement de « lanceurs d’alerte » ? « C’est du foutage de gueule. Cet éditeur avait déjà lancé cela avec les blogs Sudpresse des communes. Dans certaines villes, c’était assez porteur. Ces blogs n’étaient pas écrits par des journalistes et traitaient une info “micro-locale”, comme l’ouverture d’un fleuriste dans la commune. Cela flirtait souvent avec le partenariat commercial, mais Sudpresse a cessé de les héberger l’année dernière pour des raisons économiques. »

Comment fonctionne le système de « lanceurs d’alerte » mis en place par Sudpresse ? Nous avons demandé une interview au rédacteur en chef. Sans succès. « Je pense que cette initiative est surtout destinée à valoriser la personne qui nous envoie une info, explique Laura, à recruter des sources plutôt que des plumes. À La Capitale, une bonne partie de notre travail est basée sur ces informations. On fouille les réseaux sociaux, notamment les groupes Facebook des communes, pour dénicher nos sujets, car les internautes qui publient ces infos correspondent à notre lectorat. Mais il n’y a pas assez de journalistes pour couvrir les 19 communes de la Région bruxelloise et on a aussi moins de contacts dans certaines zones comme Laeken. Ce dispositif nous permet donc d’être tenus au courant lorsqu’il se passe quelque chose de plus important qu’un simple fait divers. » Il y a quelques jours, Laura est justement tombée sur une news communiquée via ce canal « lanceurs d’alerte ». « C’était la première fois. Une personne nous a écrit trois lignes pour nous dire qu’elle voyait un cordon de police dans un lieu public et des taches de sang au sol. Mon chef a appelé la police pour en savoir plus. Il s’agissait en réalité d’une grosse bagarre. »