« Laissez-nous parler ! »

Textes (CC BY-NC-ND) : Philippe Engels

Textes et photos (CC BY-NC-ND) : Lydie Nesvadba

Textes (CC BY-NC-ND) : Muna Traub

Publié le

Betel Mabille lutte sur tous les fronts de la discrimination : antiraciste, anticapitaliste, féministe décoloniale. Elle dit s’inspirer d’idées anarchistes. À 28 ans, la militante et formatrice, dont la notoriété reste discrète, entend combattre « les systèmes d’exclusion » à l’œuvre dans notre société.

« J’écris pour que nos histoires soient racontées. Pour que les Blancs essaient de comprendre », publie Betel Mabille sur les réseaux sociaux. En colère ou impuissante face à « la domination des privilégiés », elle prend la parole pour rappeler que sa lutte face aux injustices est un fardeau quotidien. Car son identité de femme noire minorisée se trouve à l’intersection de multiples discriminations. « Parfois trop noire » ou « pas assez hétéro », elle a mis du temps pour trouver sa place. À 5 mois, cette native d’Éthiopie adoptée par des parents blancs arrive en Belgique. À l’adolescence, elle se découvre bisexuelle et intègre des collectifs LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres). Après un bachelier en sexologie et un master en études de genre (le premier en Belgique, cofondé par les six universités francophones belges), la Namuroise jongle aujourd’hui entre son poste de formatrice chez BePax, asbl d’éducation permanente antiraciste, et celui de chroniqueuse engagée du média citoyen Tout va bien. Dans un mélange surprenant de rage et de pédagogie, elle explique sa vision « de la révolution ». Pour elle, il faut remettre en question nos privilèges pour abolir les systèmes d’exploitation.

Médor. « Le simple fait d’être la Noire de service me pèse. » C’est ce que vous écrivez sur Facebook dans une Lettre à mes ami·e·s, amant·e·s, lovers blanc·he·s, fortement relayée. Quel est l’impact du racisme sur vous ?

Betel Mabille. Il y a une vraie charge mentale raciale. Les gens projettent des choses sur nous et se comportent différemment parce qu’on est racisés. Tout le temps. Où qu’on aille. En touchant nos cheveux, en nous regardant différemment, en faisant des allusions à notre physique. Quand je sors, je suis confrontée à des Blancs à qui il ne vient pas à l’esprit qu’une Noire va intégrer leur groupe. Le harcèlement ou les violences policières, par exemple, je n’ai pas envie d’en parler avec des gens embourgeoisés qui lisent ça dans les médias, d’un œil détaché, sans y être confrontés (elle s’interrompt un moment). Je milite et je crois quand même à un changement. Mais ça m’épuise. Toujours faire réfléchir les autres. Sans cesse rappeler ses droits. Concrètement, ça s’est illustré chez moi par un arrêt maladie de dix mois pour burn-out. Chez des proches, ça se manifeste par de la dépression ou de l’angoisse sociale : ils préfèrent parfois ne plus sortir. Ça montre à quel point, mentalement, c’est difficile. Parfois, je n’ose pas aller à certains endroits pour ces raisons.

Que ressentez-vous dans ces lieux ?

De l’hyper-vigilance. C’est entrer dans une pièce et tout scanner parce qu’on a besoin de savoir qu’on n’est pas la seule minorité. C’est, pour une personne racisée, aller à une soirée où l’on sait qu’il y aura peut-être des flics et donc repérer la sortie à son arrivée. C’est, en tant que femme, se demander quel vêtement on va porter, combien de verres boire parce qu’on va peut-être subir des abus. C’est quotidiennement mettre des choses en place parce qu’on n’a pas tous les mêmes droits, comme on essaie de nous le faire croire.

Pourquoi publier ce texte si personnel ?

Je l’ai d’abord publié pour moi. Parce que je suis dans une relation avec une personne blanche et que je voyais se reproduire les mécanismes auxquels j’avais échappé auparavant. Aussi parce qu’il y a des personnes blanches qui me sont chères à qui j’ai envie de dire « s’il vous plaît, faites attention ».

Vous revendiquez dans ce texte la militance « en mixité choisie », c’est-à-dire entre personnes qui subissent le même type d’oppression. Vous dites aux féministes blanches qui se méfient des hommes : « Cette volonté existe aussi chez nous, les personnes racisées envers vous. » Est-ce une forme de repli communautaire ?

Le communautarisme, pour moi, c’est beau et fort. C’est parvenir à créer des solidarités. Pas seulement contre le racisme : les femmes, les personnes trans, les travailleuses du sexe s’organisent aussi entre elles. C’est nécessaire de se sentir en sécurité avec des personnes qui partagent un même vécu. Ça sauve des vies.

Dans vos écrits ou vos vidéos, vous faites une différence entre l’allié et le complice. Pourquoi ?

Allié est un mot militant désignant des personnes non discriminées qui décident de soutenir une cause. Sauf que ce terme est devenu tellement superficiel qu’on utilise le mot complice pour insister : ce n’est pas juste se montrer solidaire et puis ne rien faire. C’est se mettre en danger face aux injustices et faire le relais avec les autres.

En tant que Blanc, il ne faut pas justement s’effacer pour laisser les discriminés s’exprimer ?

En effet, être complice, c’est aussi accepter de se taire, de ne pas être là. Parce que la simple présence d’un homme dans un groupe de femmes ou d’un Blanc dans un groupe de Noirs induit une dynamique totalement différente, et la prise de parole sera différente. Ne pas être là, c’est aussi, par exemple, dire non à une invitation à la télévision si on vous invite pour parler de racisme et que vous n’êtes pas racisé, ou parler du port du voile quand vous n’êtes pas musulmane.

Qu’attendez-vous de votre entourage ?

Qu’il me croie quand je lui dis qu’une attitude est raciste, sexiste ou homophobe. Qu’il fasse les démarches nécessaires pour s’informer. Puis, face à une situation problématique, qu’il ne reste pas silencieux. Récemment, je buvais un verre avec des amis et j’étais la seule Noire. On a entendu, à côté de nous, des Blancs qui parlaient colonisation, en mode « pour ou contre ». Vu que ça causait fort, j’ai dit à une personne blanche à ma table que je n’arrivais pas à les ignorer. Vous savez, cette charge mentale… Un peu plus tard, j’ai fini par me lever et aller leur dire : « S’il vous plaît, moins fort, vous parlez d’un sujet potentiellement violent. » Évidemment, quand ça arrive, c’est vous qui apparaissez agitée. La personne qui m’accompagnait s’est aussi levée pour leur expliquer le problème. Son soutien m’a fait du bien. Ce n’est pas confortable d’aller trouver des gens qu’on ne connaît pas pour leur expliquer leur racisme.

Récemment, dans un contexte où les questions de racisme et de discriminations émergent dans les médias, vous y avez fait plusieurs apparitions. Pourquoi ?

Je n’aurais pas eu cette visibilité médiatique (qui n’est pas grande, certes) si je n’avais pas été engagée dans une institution blanche antiraciste, dirigée par des Blancs, financée par l’État. Pour parler de racisme, les médias ont ce réflexe de passer par de grandes associations blanches comme BePax, même s’ils commencent très doucement à solliciter d’autres militants racisés. Je trouve ça élitiste. Il faut presque prouver qu’on a le droit d’être là, dévoiler notre CV, pour avoir une chance de s’exprimer.

Que revendiquez-vous ?

J’essaie de répondre aux besoins des personnes les plus en marge de la société. Souvent, je me réfère à l’ouvrage De la marge au centre, de l’afro-féministe américaine Bell Hooks : si on part de la marge, des minorités, on peut aussi répondre aux besoins du centre. Cela passe inévitablement par l’abolition des systèmes d’oppression (capitaliste, raciste, sexiste, validiste, etc.) à l’origine des inégalités des ressources. Et donc, non, je ne milite pas « contre les Blancs » ni contre « les hétérosexuels » comme certains me le disent. Il est question de systèmes. Mais cela implique de renoncer à des privilèges.

Êtes-vous apolitique ?

Je ne me retrouve dans aucun parti politique et je me demande si on en a besoin. Faire la file et voter pour des personnalités, très peu pour moi… Quand je vois comment certaines communautés s’organisent entre elles, sans parti, sans police, ça fait réfléchir. Je pense notamment aux femmes du Rojava (dans le Kurdistan syrien, NDLR), dont les communautés sont autogérées par leurs habitantes, sans hiérarchie. Ce modèle remet en question la production, la circulation des biens, le principe de la propriété privée et valorise les besoins de chacun·e.

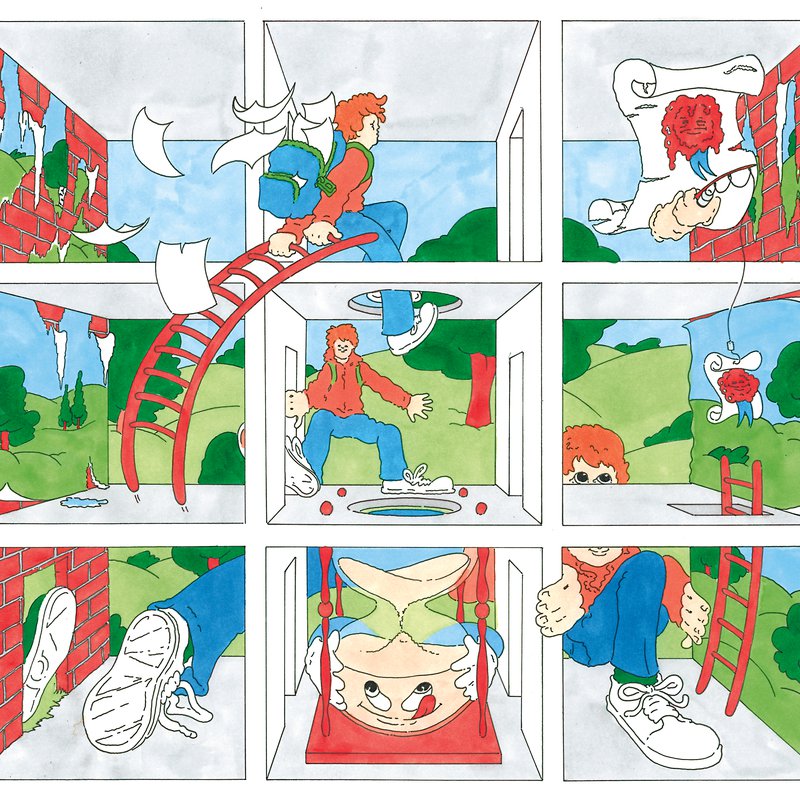

Votre activisme se veut aussi « intersectionnel », au carrefour de toutes les discriminations. Ça veut dire quoi ?

Qu’il faut tenir compte des spécificités de toutes les identités, car certaines discriminations se croisent. L’intersectionnalité a été théorisée en 1989 par Kimberlé Crenshaw, une avocate afro-américaine. Elle s’est fondée sur un cas de double discrimination à l’embauche d’une femme noire, pour sexisme et pour racisme. L’entreprise s’est défendue en disant qu’elle ne pouvait pas être sexiste puisqu’elle avait des femmes dans ses services, ni raciste car il y avait aussi des Noirs. Crenshaw a prouvé cette double injustice par le fait que les femmes employées étaient toutes blanches et que les personnes noires étaient exclusivement des hommes.

Juridiquement, en Belgique, c’est pareil, il est difficile de croiser plusieurs discriminations comme le genre et la race car aucune forme de « discrimination multiple » n’est explicitement mentionnée dans la loi.

En Belgique, il y a une loi (de 1981) contre le racisme et la xénophobie, mais toujours pas de plan national fédéral. Pourquoi ?

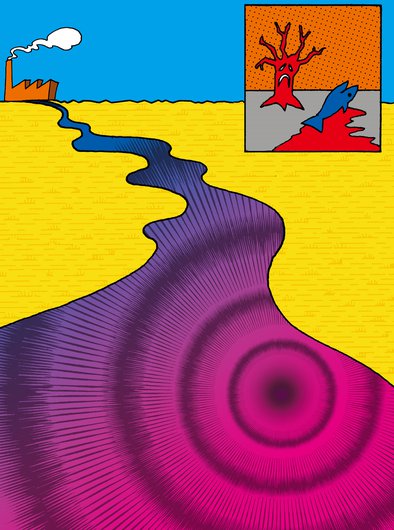

Un plan antiracisme est censé voir le jour. J’ai lu une première version de ce plan (elle soupire). Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il était vide (elle sourit)… Mais on est encore dans du consensuel, sans aucune action concrète contre les délits de discrimination liés à l’emploi ou au logement, par exemple. Cela dit, comment voulez-vous avancer avec des gouvernements successifs qui se montrent eux-mêmes racistes et où les dirigeants politiques ont peur de perdre leurs positions dominantes ? C’est pareil sur les questions climatiques. Des lobbies ont tant à perdre que rien ne bouge.

Vous ne mâchez pas vos mots. Pour vous, il faut être radical·e ?

Ma radicalité n’est pas dans mes mots, elle est dans mes idées, ciblant les problèmes à la racine. Je pourrais m’exprimer autrement, mes idées seront toujours les mêmes. Bien sûr, je parle différemment à cent personnes blanches qu’à un atelier de trente personnes noires.

Pourquoi ?

Parce que les personnes noires partagent mes expériences et je n’ai pas à leur apprendre le racisme, elles le sentent et le vivent. Aux Blanches, je vais leur expliquer le racisme en théorie ; aux Noires, je leur dis « Ça va ? Tu survis ? » (rires). On parle des mêmes choses à des niveaux différents.

En quoi cette radicalité est-elle importante ?

Pour éviter de rester en surface. On le voit concernant l’emploi : il y a de plus en plus de burn-out. Du coup, on propose du selfcare, des massages en entreprise, etc. Mais NON. Le problème est lié à l’organisation du travail basée sur une logique de productivité, où la rentabilité passe avant le respect des travailleurs. Cette productivité est le produit même du système capitaliste. C’est ça que j’entends par radicalité. D’abord, trouver la source du problème et, quand on trouve le nœud, on détricote.

Comment vos différences ont-elles été perçues dans les milieux LGBT ?

J’ai commencé à militer dans des lieux où 95 % des personnes étaient blanches. Ma réalité n’était pas celle des autres et il a été compliqué de me faire entendre. Je suis partie pour diverses raisons, dont le racisme. J’entendais fréquemment des remarques racistes et personne ne réagissait. Quand on travaillait sur des campagnes, il fallait se battre pour représenter les personnes racisées. Maintenant, je centre mon militantisme sur des gens regroupant des identités similaires aux miennes. Je crois de moins en moins au « militantisme institutionnel ».

Pourquoi ?

Parce que les asbl dépendent de subsides publics et qu’il est plus aisé d’en obtenir quand on est une association antiraciste composée majoritairement de personnes blanches. Parce que, dans les instances qui décident où va l’argent, il y a très peu, voire pas de personnes racisées. Peut-être que les décideurs sont craintifs à l’idée de donner de l’argent à une équipe composée uniquement de personnes noires, de peur d’être bousculés. Je pense notamment aux afro-féministes de l’association Bamko, qui ont mis des années à recevoir des fonds alors qu’elles sont très compétentes.

Qu’entendez-vous par « les bousculer » ?

Chez BePax par exemple, c’est difficile de lancer des projets en rupture avec des trucs gentillets consistant à dire aux Blancs : « Attention il ne faut pas être raciste. » L’État ne finance pas de projets noirs révolutionnaires. J’entends par là, menés par et pour des personnes noires. Par exemple, l’État n’est pas encore prêt à financer des études de statistiques ethniques, basées sur la race en tant que fait social et non biologique, visant à démonter le racisme dans un domaine public comme la santé ou la justice.

Vous dénoncez les institutions antiracistes blanches. Pourtant, vous y travaillez.

J’ai commencé chez BePax il y a trois ans. Mes idées politiques ont évolué entre-temps. Quand j’ai postulé chez eux, je voulais lutter contre le racisme en étant payée, avec une audience. Car j’étais fatiguée de faire de la pédagogie gratuite quotidienne. Sauf que pour avoir un travail rémunéré dans l’antiracisme, le plus souvent, il faut passer par les institutions « blanches », qui reçoivent les subsides.

Qui est le public de vos formations ? Ont-elles de l’impact ?

Des asbl, des administrations, des écoles. Mon objectif, c’est que les gens acceptent de se dire : « Le racisme est partout, tout le temps, en Belgique. » En une journée, on analyse en quoi c’est un système d’oppression, adaptatif, etc. On parle des médias, d’emploi, des soins de santé, de colonisation, du privilège blanc… Parfois il y a un déclic, mais chez une seule personne (rires). Je n’ai encore jamais assisté à un atelier où collectivement les gens disent : « OK, on a compris, on va mettre en place des changements dans nos procédures de recrutement. » En fin d’atelier, je dis souvent : « Là, c’est une seule pierre qui a été posée. »

Quelles questions vous agacent, à la longue ?

On me demande souvent : « Le racisme, ça existe en Belgique ? » Les médias m’invitent pour parler de racisme et, en plus, on me demande s’il existe encore. C’est quoi, ce non-sens ? Ça me dépasse et c’est insultant. Être Noir·e, ce n’est pas un état qu’on laisse dans sa salle de bain avant d’aller faire ses courses. On y est confronté dès qu’on met un pied dehors. Ceux qui refusent de le voir font preuve de paresse intellectuelle.

Que pensez-vous de l’engouement soudain autour du mouvement Black Lives Matter, et de la manifestation de juin 2020 à Bruxelles en hommage à George Floyd, assassiné par la police aux États-Unis ?

Je ne crois pas qu’il y ait d’engouement soudain. C’est de l’alliance performative.

C’est-à-dire ?

Sur les réseaux sociaux, la publication de l’historienne et militante afro-féministe Aïda Yancy l’explique très bien : c’est le fait que des personnes blanches s’allient à une lutte, non pas dans un réel objectif de changement, mais pour s’approprier le combat, se mettre en avant, tenir le micro à des assemblées, se positionner à l’avant d’un mouvement.

Comment vous sentez-vous après ces événements de l’été ?

En tout cas, je ne suis pas du tout surprise. Pas surprise que la situation soit édulcorée, que les médias, les personnes blanches, sur ces questions spécifiques, soient repartis vivre leur vie alors que ce n’est pas nouveau, la police tue des personnes racisées.

-

Cette interview a été réalisée avant la sortie de l’affaire Chovanec, du nom de cet entrepreneur slovaque décédé en 2018 après son arrestation à l’aéroport de Charleroi.

↩