Sans diagnostic fixe

Sans diagnostic fixe

Illustrations (CC BY-NC-ND) : Kristina Tzekova

Textes (CC BY-NC-ND) : Muna Traub & Malaurie Chokoualé Datou

Publié le

Depuis quinze ans, Aloïs se perd dans la dépression. À la recherche d’un diagnostic de trouble mental, iel se débat contre ses démons invisibles et élève la voix pour briser les tabous. En Belgique, la moitié des patients suivis pour troubles psychiques vivent sans pouvoir mettre un nom sur le mal qui les ronge. Portrait d’un·e militant·e, fier·ère d’aller voir son psy.

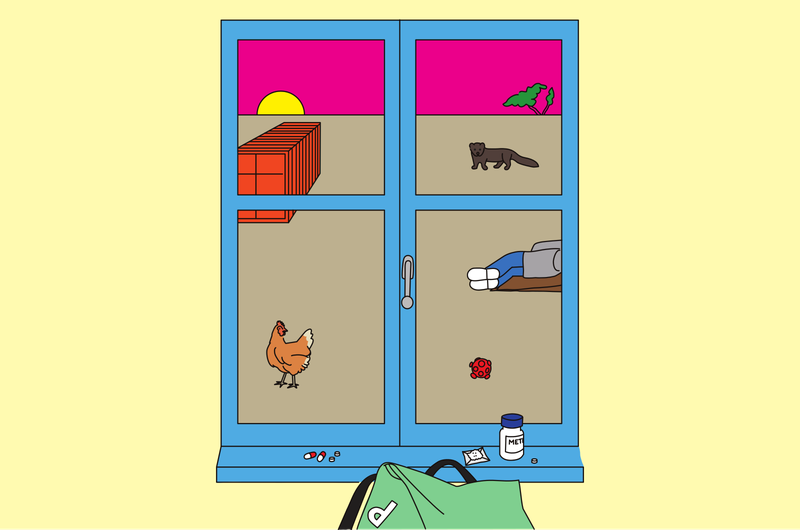

En pyjama sur l’avenue Louise, Aloïs avance d’un pas rapide dans la nuit. Iel reste sourd·e aux véhicules qui se croisent sur cette artère chic de la capitale, et se repasse les scènes de la soirée. Sa tête est encore douloureuse à force de l’avoir cognée contre le mur du salon, cherchant à faire taire son esprit. Aloïs serre les anses de son sac entre ses doigts. Avant de quitter la maison, l’affolé·e a pris le temps d’y fourrer deux culottes, machinalement, bien décidé·e à trouver en solo l’hôpital psychiatrique qui pourrait l’extirper de ce cauchemar.

Là, sur la belle avenue, déconnecté·e de tout, Aloïs se souvient des médocs qu’on l’a forcé·e à recracher. Iel les avait pourtant gobés pour que tout s’arrête. Aussitôt, une voix le·la sort du vide : sa mère lui fait face et se dit prête à exécuter le moindre de ses désirs. « J’ai été bête, je lui ai dit de me ramener chez moi », regrette aujourd’hui Aloïs, deux ans après cet événement. Ce soir-là, iel aurait aimé que sa mère l’amène à l’hôpital.

Le tunnel des incertitudes

Cela fait quinze ans qu’Aloïs erre à la recherche d’un diagnostic de trouble mental, cherchant à mettre un nom sur ses maux. Iel a consulté près d’une dizaine de spécialistes, et le bilan est en demi-teinte. Six psychothérapies se sont enchaînées, toutes interrompues, à cause de mauvaises expériences ou du prix des séances.

En Région bruxelloise, où Aloïs habite, au moins quatre personnes sur dix éprouveraient des difficultés d’ordre psychologique. D’après Le Livre noir de la santé mentale à Bruxelles, publié en mars 2018 par la Fédération des associations de médecins généralistes de Bruxelles, « seul un patient sur trois souffrant de troubles mentaux est traité correctement ». Surtout : « La moitié des patients traités […] le sont sans qu’un diagnostic précis ait été posé. »

Comme l’explique le Dr Steegen Geerke, psychiatre au CHU Brugmann, rien que pour les troubles bipolaires, il faut compter « six à huit ans en moyenne » entre les premières manifestations et le diagnostic ; un parcours du combattant parsemé de psychothérapies renouvelées et de changements de spécialiste.

Dans notre pays, le diagnostic peut être posé par n’importe quel médecin – généralement par des psychiatres. Il dépend du type de soins reçus : hospitaliers ou ambulatoires. À l’hôpital, une équipe pluridisciplinaire (constituée de psys, d’infirmiers, d’éducateurs…) participe par ses observations à l’élaboration du diagnostic. En soins ambulatoires, on parle de séances hebdomadaires, voire mensuelles, avec un médecin. Dans tous les cas, le suivi est a priori consigné dans un dossier médical personnel.

Si la tentative de suicide à l’automne 2017 a constitué le pic de mal-être d’Aloïs, une petite voix s’était pourtant manifestée des années plus tôt dans un coin de sa tête. « Je sais depuis mes 15 ans que je suis dépressif·ve », ajoute Aloïs en caressant Thelma, son affectueuse chienne spitz-loup. « Aujourd’hui, j’en ai presque 30 » : un âge qu’iel ne pensait jamais atteindre.

Sa sixième psy

En 2005, à 15 ans, Aloïs rencontre sa première psychothérapeute à l’initiative de ses parents, qui déboursent chaque mois cent euros pour deux heures de consultation. Après deux ans, pourtant satisfait·e des résultats, iel arrête le suivi, choqué·e par l’attitude de sa psy qui s’est assoupie en pleine séance.

Au début de sa vingtaine, Aloïs a un petit ami et ses crises d’angoisse commencent. Après une rupture et son coming-out, iel consulte une seconde spécialiste qui suggère que son homosexualité est à l’origine de ses souffrances. Excédé·e, Aloïs décide de tout arrêter.

Au fil du temps, les dépressions prennent de l’ampleur, mais Aloïs a tendance à ne se faire aider que très tard, après avoir sombré. L’histoire se répète : nouveaux psys, nouveaux départs et nouvelles déceptions.

Sur Internet, Aloïs cherche désespérément des trucs et astuces pour l’aiguiller. Finalement, iel tombe sur l’Association pour l’étude, la modification et la thérapie du comportement, qui propose un annuaire des psychothérapeutes agréés de Belgique francophone. L’occasion de faire connaissance avec sa sixième psy. La collaboration s’avère fructueuse. L’expert n°6 lui donne des clés efficaces pour combattre ses insomnies et ses angoisses sociales. Après six mois de consultation, Aloïs met toutefois un point final à ses visites le jour où la thérapeute rit quand iel lui confie une histoire intime. En novembre 2017, c’est la tentative de suicide. La mère d’Aloïs contacte alors le service des urgences des Cliniques Saint-Luc à Bruxelles et cet appel change la donne. Aloïs rencontre son « sauveur ». « Valentin », le Dr Valentin Coutant, qu’iel aime appeler par son prénom, « pour dédramatiser la situation ». Il connaît assez vite toute sa vie, mais Aloïs interrompt ses rendez-vous, vu l’ampleur des frais de consultation.

En juillet 2019, la dépression emménage une nouvelle fois chez Aloïs, à durée indéterminée. Hypersensible à la foule et au bruit, les crises d’angoisse envahissent son quotidien et surgissent sur son lieu de travail, une boutique d’un géant de la téléphonie où clients et employés grouillent à longueur de journée. Palpitations, bouffées de chaleur et muscles tordus comme une serpillière, les crises menacent à tout moment et l’angoissé·e se réfugie régulièrement aux toilettes du magasin pour cacher sa détresse.

De nouveau au bord du précipice, Aloïs retourne chez « Valentin » et se met en arrêt maladie. Dans un état quasi végétatif, iel alterne durant six mois bouillons de vermicelles et paquets de chips, faute de goût à la vie. « Tu ne vis pas, tu survis, décrit Aloïs. Tu te nourris parce que ton corps en a besoin, ne fût-ce que pour stagner. » Épuisé·e à ne rien faire, iel essaie de se reconstruire dans son appartement, cherchant la sécurité auprès de ses animaux, loin de « la bêtise humaine » qu’iel dit « ne pas supporter ». Peu à peu, ses jours s’éclaircissent grâce aux séances régulières avec son psychiatre.

Rétropédalage et gouttes magiques

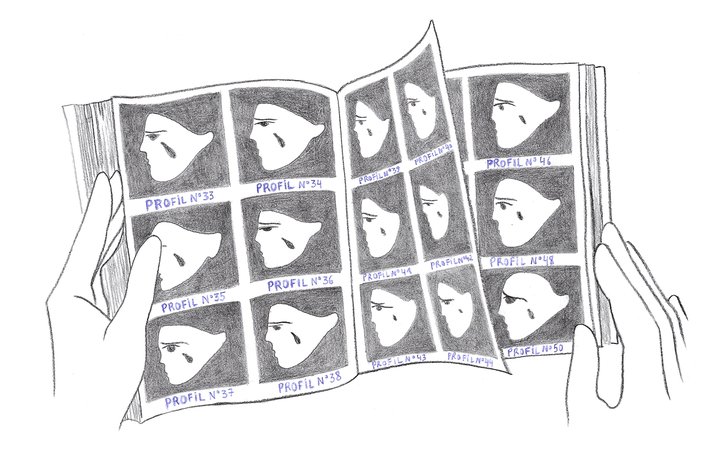

Septembre 2019. Le Dr Coutant émet l’hypothèse d’un diagnostic de « bipolarité légère », car Aloïs semble alterner les phases euphoriques et dépressives. Mais quatre mois plus tard, il revient finalement sur son diagnostic. Les dépressions sont bel et bien cycliques et fréquentes, mais les phases d’euphorie se font attendre. Or, elles sont les caractéristiques essentielles des troubles de la bipolarité. Le Dr Coutant reconnaît cependant que les angoisses sociales et les dépressions d’Aloïs constituent le socle de sa souffrance et parle de « troubles anxio-dépressifs sévères ».

Dans le monde entier, l’établissement d’un diagnostic est un processus qui se base habituellement sur les catégories définies par deux ouvrages régulièrement révisés qui font figure d’évangile : le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) de l’American Psychiatric Association et la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l’Organisation mondiale de la santé. C’est sur le DSM-5 que le docteur Coutant s’est appuyé pour poser son diagnostic.

En octobre 2019, pour soulager Aloïs, le Dr Coutant lui conseille également des médicaments. L’affaibli·e finit par tenter l’expérience, malgré la crainte de perdre son hypersensibilité et sa créativité de styliste. Et là, surprise, les anxiolytiques et antidépresseurs fonctionnent. Depuis lors, Aloïs adopte fièrement une nouvelle routine, stockant ses pilules dans une boîte à compartiments multicolore. « J’ai ma petite machine à couper, c’est mon rituel de préparer ma boîte toutes les deux semaines, le lundi matin. Les cases orange, c’est pour le soir et les blanches, pour le matin. »

Quand iel entre en transe, Aloïs a aussi recours à des anxiolytiques plus puissants, qu’iel appelle ses « gouttes magiques ». Iel en parle avec émerveillement, car ce cocktail bleu-turquoise mentholé est devenu sa seule sortie de secours durant ses crises d’angoisse, qui se sont multipliées au fil des années.

Le goût de l’impuissance

À quand remonte cette descente aux enfers ? Aloïs pointe le divorce de ses parents, en 2003, alors qu’iel n’a que 13 ans. Sa mère lui annonce – avant de le dire à son mari – qu’elle va quitter son père. Iel intériorise ce lourd secret pendant des années et se sent coupable de n’avoir rien dit. Auparavant considéré·e comme la « fille cool du lycée », l’ado devient solitaire, hanté·e par des idées suicidaires. En une année, son comportement change. « C’était une fille joyeuse et rigolote, explique sa mère. Mais à l’adolescence, iel a sombré dans un profond mal-être. »

C’est chez les adolescents que l’établissement d’un diagnostic peut se révéler le plus délicat, explique en substance Marie Lambert, responsable de projets et psychologue chez CRéSaM (Centre de référence en santé mentale), association qui soutient l’action des professionnels de la santé mentale. Dans un avis publié en juin 2019, le Conseil supérieur de la santé commande la prudence dans l’utilisation du DSM. D’après lui, poser un diagnostic peut équivaloir à coller une étiquette sur le patient, voire biaiser les soins apportés.

À l’adolescence, période de transition critique dans la vie d’un être humain, certains jeunes présentent parfois des symptômes psychotiques qui peuvent n’être que temporaires. Dès lors, en figeant hâtivement un diagnostic, les médecins pourraient faire fausse route. Et enfermer des ados en construction dans des cases, les empêchant ensuite d’en sortir. D’après la psychiatre Eve Duchêne de la Clinique Fond’Roy, à Bruxelles, « on ne peut donc malheureusement pas accélérer ce processus de diagnostic », même si personne n’ignore les conséquences de cette attente sur la vie des patients.

Faire le deuil

Dans l’ombre d’Aloïs, on devine aussi la souffrance de ses proches. Son entourage marche constamment sur des œufs et les vacances en famille sont souvent le théâtre de conflits. Ses angoisses rythment le programme des autres, qui saisissent enfin l’ampleur de ses impuissances. « Ça a été dur, je trouvais Aloïs égocentré·e et je me demande s’iel se rendait compte que tout ne tournait pas autour de son nombril », nous livre sa mère.

Alors, le jour de la tentative de suicide, cette dernière tombe des nues. « C’était difficile d’admettre qu’iel avait quelque chose, parce qu’Aloïs avait toujours mal quelque part », explique-t-elle la voix tremblante. Elle aurait aimé avoir les outils pour l’aider. Avec le recul et sans réponse à ses questions, elle se demande ce qu’elle a « raté dans l’éducation de son enfant ». A-t-elle été sourde à ses appels à l’aide ?

Le tabou entourant encore les troubles mentaux dans notre société expliquerait aussi la lenteur du diagnostic. À cette époque, Aloïs n’évoque jamais sa condition avec son entourage pour se protéger et éviter certaines remarques : « Fais un effort », « bouge-toi et ça va aller », comme s’iel en avait la capacité. Frank Lees, éducateur spécialisé en psychiatrie et santé mentale à l’hôpital Brugmann (Bruxelles), mentionne le déni fréquent et l’inéluctable impuissance des familles. Selon lui, et sans connaître le cas d’Aloïs, les troubles mentaux restent encore incompris car ils sont non visibles. « Souvent, c’est une catastrophe pour la famille qui tombe dans une période de deuil de l’enfant qu’ils avaient imaginé et qu’ils n’ont pas, explique-t-il. Cette condition est encore souvent considérée comme atypique et honteuse quand elle touche un proche. »

Psychophobie ambiante

Depuis plus d’un an, Aloïs fait de son compte Instagram une plateforme de libération de la parole autour des troubles mentaux. Se définissant comme « féministe, queer et fier·ère de l’être », iel milite contre la stigmatisation des personnes neuroatypiques et parle de sa condition sans langue de bois. « Salut les Internet !, écrit-iel. Toi qui as peut-être un trouble mental, comment tu fais pour demander de l’aide à ton entourage ? »

Aloïs revendique plus de bienveillance et plus d’accessibilité dans l’espace public. Iel aimerait par exemple faire reconnaître Thelma comme chien d’assistance, que les personnes en situation de handicap moteur et mental bénéficient d’emplacements spéciaux dans les transports en commun, ou encore que les magasins réduisent les nuisances sonores et lumineuses.

Sur Instagram, iel appelle aussi à la dédramatisation des représentations des personnes atteintes de troubles mentaux, souvent dépeintes comme dangereuses ou instables. « Cet imaginaire collectif me pèse : toutes les personnes schizophrènes ne sont pas dangereuses et toutes les personnes bipolaires ne changent pas d’humeur comme ça », ajoute Aloïs, qui prodigue des conseils et insiste sur le poids des mots. « Énormément de termes psychiatriques sont utilisés dans le langage courant comme “c’est fou”, explique-t-iel. Ça peut être blessant d’entendre ses troubles pris à la légère. » Désormais, Aloïs n’attend plus de diagnostic. « Troubles anxio-dépressifs » : cette terminologie choisie à ce stade par le Dr Coutant, aussi large soit-elle, semble lui convenir. Comme s’il s’agissait d’une reconnaissance officielle et inespérée. Une fois le choc des mots encaissé, ce bilan « légitime » sa souffrance et lui donne des clés de compréhension sur le fonctionnement de son cerveau. « Mon psychiatre reconnaît que je suis incapable de faire certaines choses à cause de ma condition, c’est ça le plus important finalement », ajoute-t-iel. Aloïs ne se projette pas au-delà du lendemain, conscient·e d’avancer en terrain miné. Le crâne rasé, en salopette et souliers noirs, iel se filme dans son miroir et s’adresse à ses anxiétés sans équivoque : « LEAVE ME THE FUCK ALONE ! » (Fous-moi la paix, bordel !)