Notre écriture manuscrite révélerait des traits de notre personnalité. Mais, dans les apprentissages collectifs, la manière dont nous traçons les Q ou des R disent-ils encore quelque chose de notre identité collective ?

Écrit-on belge ? Pour le savoir, il faut aller en première primaire. Madame Jennifer trace des B majuscules tout en boucles et des Q comme on n’en a pas vu depuis les années 80. « D’où vient cet alphabet, Madame Jennifer ? » – « Je n’en sais rien. C’est celui qu’on a toujours utilisé dans cette école. »

La question n’est pas si idiote qu’elle ne paraît. En France, le ministère de l’Éducation nationale a mis à la disposition des enseignants deux polices de caractères cursives (écriture manuscrite avec les lettres attachées) en format numérique. Elles sont censées les aider à « apprendre à leurs élèves une écriture lisible, harmonieuse, rapide et bien adaptée aux instruments et supports contemporains ». Il y a aussi un argument culturel : écrire « à la française », comme manger du camembert, c’est « un choix identitaire ». Un modèle commun, rappelle le ministère, « participe à la cohésion d’un groupe culturel ». Charlemagne avait, d’ailleurs, lui aussi pensé à imposer son alphabet.

De son côté, la Communauté française de Belgique n’a pas jugé bon de faire écrire nos enfants en traits bruxello-wallons. Elle n’impose ni ne suggère aucun alphabet de référence – pas plus que la Communauté flamande. C’est l’usage qui fait la norme, transmise via les manuels scolaires. Laurence Grosfils, professeure d’arts plastiques à la Haute École Léonard De Vinci, enseigne aux futurs profs de primaire l’art de tracer de belles lettres. « Je vois des écoles qui écrivent plus à l’ancienne, avec de belles boucles ; d’autres qui simplifient un peu. Mais les différences ne sont pas énormes. »

Les belles lettres de ma mémé

« Pour les adaptations, nous tenons compte des demandes des enseignants et de ce qui se fait à l’étranger, notamment au Québec », explique Mélanie Tihon, qui a corédigé les derniers manuels d’écriture (majuscules et minuscules) chez De Boeck. « Cela va dans le sens d’une simplification, avec moins de boucles. » Malgré cela, les modèles utilisés en Belgique restent globalement plus « conservateurs » que ceux des Français ou des Québécois.

Mais si nos écoles continuent d’enseigner une écriture cursive « classique », comment expliquer cette impression que nos grands-parents écrivaient beaucoup mieux que nous – même au Bic ? « Avant, à l’école, on consacrait beaucoup plus de temps à la graphie », rappelle Catherine De Schepper, professeur de français à la Haute École Léonard De Vinci. « Il ne faut pas s’en lamenter : les missions du cours de français ont évolué. On constate aussi qu’il y a un changement de l’écriture à l’adolescence, lié à un processus identitaire. Or, avant, beaucoup de gens arrêtaient l’école après les primaires. » Ils n’avaient donc pas l’occasion de se bidouiller une écriture personnelle. « Peut-être aussi qu’on se sentait moins autorisé à changer son écriture ? » Il faut dire que, jusque dans la première moitié du XXe siècle, on ne rigolait pas avec la norme graphique.

Le calligraphe de la Cour

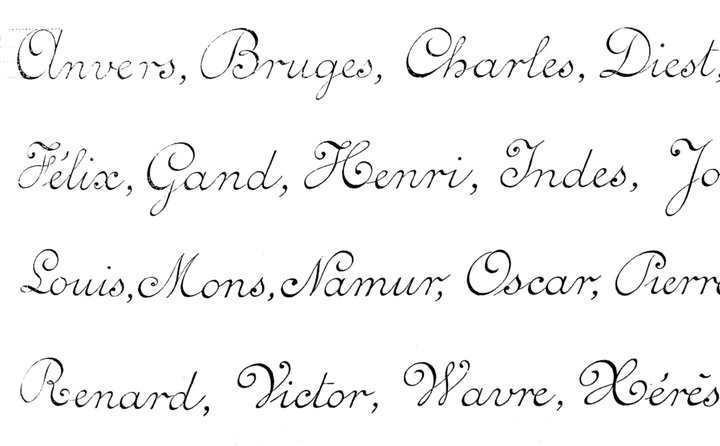

Dans les années 1830, la Belgique toute fraîche se dote d’un roi, d’une loi et d’un alphabet. « Pour un jeune pays qui voulait reconquérir son indépendance et qui avait besoin d’affirmer son identité, il était tout naturel de se donner une écriture “personnalisée”, nationale, souligne le typographe Fernand Baudin. C’est une préoccupation d’adolescent. » Pas question alors d’écrire comme des Français ou des Hollandais !

François Magnée, calligraphe de la Cour sous Léopold Ier, propose un modèle d’« écriture belge » inspiré de sa cousine « anglaise » tout en boucles. Au-delà de la fierté nationale, il est question de transmettre aux élèves une méthode efficace pour tracer rapidement et sans fatigue de « belles lettres » à la plume. Au passage, ce cher François entend remettre dans le droit chemin calligraphique les « personnes du sexe » (comprendre : les filles), qui font souvent de tels graboutchas qu’il est « impossible d’y rien comprendre »(merci, mec).

Mais en 1853, les militaires belges entreprennent une réforme de l’écriture nationale. Ils sont épuisés de voir la comptabilité militaire tenue par des ploucs qui écrivent comme des pieds. Ils en appellent à une écriture plus simple pour tous, « moins penchée, plus serrée et plus nourrie » que celle de Magnée. Le concours lancé par l’armée est gagné par Jean Dierckx, fonctionnaire au département de la guerre, qui propose un modèle sans fioriture ni prétention calligraphique. Cette « écriture belge » s’impose dans les écoles militaires puis dans toutes les écoles bruxelloises, jusqu’en 1903.

Au début du XXe siècle, le doute s’installe dans toute l’Europe : ces méthodes classiques sont-elles réellement efficaces ? La Belgique vit une période que Baudin qualifie d’« enfer cacographique ». Une multitude de méthodes apparaissent dans les écoles, influencées par les éditeurs de manuels scolaires, les fabricants de plumes, les recommandations des médecins sur la position de la main. En France se crée même une « Ligue gratuite de l’écriture droite » qui veut en finir, au nom de « l’hygiène », avec les lettres penchées.

Dans ce cafouillage où aucune méthode ne s’est imposée, l’anglaise, sauce belge, de plus en plus dépouillée, est restée la norme chez nous. L’Angleterre, en revanche, l’a abandonnée. Comme les autres pays anglo-saxons ou la Finlande, elle n’enseigne plus aujourd’hui que l’imprimé minuscule (lettres non attachées). Au XXIe siècle, le débat ne porte plus sur la forme des lettres mais sur les méthodes d’apprentissage les plus efficaces. De plus en plus, les enfants tracent les lettres dans le sable, les découpent dans le carton, les dansent avec leur corps avant d’en venir au papier. Et une question se pose, bien plus fondamentale encore : faut-il vraiment apprendre à écrire à la main ? Jusqu’ici, la Belgique y tient. Mais rien ne dit que, dans 100 ans, cet article de Médor, rédigé d’abord à la main de ne fera pas figure de collector.