Lutter. Renoncer.

Cinq mois sur un piquet de grève, chez NLMK Clabecq. Un dernier bout d’acier wallon. Pour la direction, il faut licencier en masse, sous-traiter, diminuer les salaires. Les travailleurs, eux, doutent des syndicats. Lutter encore ou renoncer.

Une colonne de fumée noire s’élève vers un ciel tout aussi sombre. Sa source est un brasier de palettes, alimenté par le bras mécanique d’une pelleteuse. Trois hommes l’observent, muets. Attachés à la grille qui bloque l’entrée principale du site de Clabecq, les drapeaux verts de la CSC et rouges de la FGTB claquent au vent. À leurs côtés, un épouvantail, couvert d’un casque de chantier, d’une veste fluo et d’un pantalon de travail évoque la silhouette d’un ouvrier crucifié. Une fois dépassé ce furieux tableau, pourtant, l’ambiance n’est pas hostile. Autour d’un brasero où grillent des saucisses, une quinzaine de grévistes se saluent, échangent quelques mots. « On l’a vu venir, on nous le faisait comprendre », confie une employée, dépitée. « Mais on n’avait jamais vécu un plan aussi dur… », renchérit un collègue. Nous sommes le 12 février 2019. Cela va bientôt faire deux semaines qu’un piquet de grève bloque complètement l’usine de Clabecq.

NLMK est un groupe sidérurgique russe, dernier repreneur en date des emblématiques Forges de Clabecq, tombées en faillite en 1997. Le jeudi 17 janvier, la direction du site a annoncé ses problèmes financiers et son besoin « existentiel » de se séparer de 286 des 576 travailleurs, soit la moitié des effectifs. L’entreprise dit perdre environ 50 millions d’euros par an, depuis quatre ans. Sur la table : un licenciement collectif malgré les investissements de 18 millions prévus, des économies à réaliser sur les coûts du personnel restant, à travers un gel des salaires pour trois ans, et la révision de certaines primes. La totale. Afin de « favoriser une culture d’entreprise orientée performance », lit-on dans le communiqué de presse, plusieurs pans de la production seront sous-traités ou automatisés. La cadence de travail sera accélérée, la flexibilité et la polyvalence du personnel, maximales.

Le flou rend fou

Avec ces annonces, pourtant, aucun nom, aucun poste, aucun secteur précis n’est mentionné. Les travailleurs et les syndicats doivent s’en remettre à leurs intuitions. Cela va se jouer à la roulette russe. Un moment, la promesse d’une rencontre entre la direction et le front commun syndical (FGTB, CSC et CGSLB), censée expliquer les détails du plan, avait permis de calmer les spasmes de contestation. C’est au terme du conseil d’entreprise « extraordinaire » du 31 janvier que la grève, la vraie, éclate. La plupart des travailleurs prennent part au mouvement, ouvriers comme employés, puisque le plan menace chacun d’eux. Le site est immédiatement occupé et toutes les issues sont bloquées, tandis que les responsables sont accusés de « déguerpir après la réunion, sans donner plus d’explications aux travailleurs », dit-on sur le piquet. Cette restructuration y est décrite comme la plus brutale depuis l’effondrement des Forges, il y a vingt ans. L’occupation devenue insurrection avait alors été érigée en combat d’ampleur nationale par Roberto D’Orazio, sanguin délégué FGTB aux actions coups de poing. Clabecq la rouge, le remake ?

Sous le préau de taule, de l’autre côté du brasero, la colère de Jean-Luc, délégué syndical représentant les employés1, a déjà des accents de fatalisme. « C’est inconcevable comme mesure. Le licenciement de la moitié du personnel et les efforts que la direction exige des travailleurs restants, ça veut dire 50 % de travail en plus pour eux, avec 30 % de salaire en moins. Il est presque souhaitable de se faire virer. » Le syndicaliste a les traits tirés, marqués par les innombrables heures assises à la table des négociations. Des jours et des nuits sur le piquet, à contester, informer la base, essayer de fédérer. L’avenir de Clabecq est plongé dans un brouillard épais à travers lequel Jean-Luc et les syndicats disent ne rien distinguer. À ses collègues ou aux caméras, il n’y a pas grand-chose de plus à dire que ce qui a été répété. Les discussions tournent en rond, deviennent des rengaines. Une direction intraitable. Bombe sociale. Cinquante pour cent de travail en plus. Trente pour cent de salaire en moins…

Blocage total

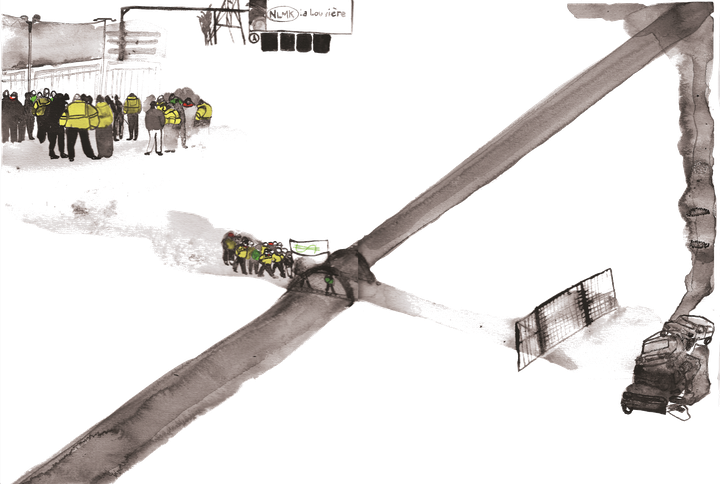

Depuis l’annonce du plan, toute tentative de négociation entre la direction et le front commun a tourné à l’échec. Ironie du calendrier, les excellents résultats financiers du groupe – 12 milliards de dollars en 2018, soit +20 % – sont rendus publics le 8 février 2019. Une telle annonce est perçue comme une insulte par les grévistes. Les actions se durcissent et, le 11 février, le blocage s’étend aux deux autres sites belges de NLMK, à Manage et La Louvière. Le gros des troupes – une centaine de vestes rouges, vertes ou de gilets jaunes – se mobilise devant l’usine de La Louvière. Aucun camion ne doit en repartir chargé. Des palettes brûlent ici aussi. Autour d’elles, la suite du mouvement s’organise. Combien de temps avant d’être dégagés de là ? Comment tenir avec 30 euros d’indemnités de grève par jour ? Au milieu des discussions pratiques, le ton monte soudain entre un vert de la CSC (chrétien) et un rouge de la FGTB (socialiste). « Il y a du sang chaud chez les ouvriers, certains sont même dangereux », commente Jean-Luc, qui voit en leur radicalité une menace pour la qualité des négociations. « Et comme il n’y a pas de vrai leader, on a du mal à canaliser les gens et les actions. »

Une semaine s’écoule, les piquets se maintiennent, les actions se multiplient, tandis que les tentatives de médiation se poursuivent… et échouent. Toujours. Le front commun y réclame la présence d’interlocuteurs extérieurs : un cabinet d’expertise indépendant, la Sogepa, bras financier de la Région wallonne qui est actionnaire à 49 %, les bourgmestres de Tubize et d’Ittre, le MR Pierre-Yves Jeholet, ministre régional de l’Économie. Les deux camps s’accusent mutuellement de ne pas coopérer. Barbara Leduc, secrétaire permanente CGSLB (libérale), ne mâche pas ses mots : la direction est « une dictature sans état d’âme ». Cette même direction considère que les blocages à La Louvière et Manage aggravent « une situation déjà fragile ». « Sans production, il n’y a pas d’entreprise et pas d’emploi », invoque-t-elle dans un nouveau communiqué.

Le 18 février, elle mandate un huissier, sous décision de justice, pour lever les piquets de La Louvière et de Manage, et laisser entrer les camions. Évacuation musclée, où la police, en tenue anti-émeute, procède à l’arrestation de quatre manifestants devant le site louviérois. « Lâchez-les, sales bâtards ! », « Police partout, justice nulle part ! » Les grévistes n’ont d’autre choix que de se retrancher à Clabecq. Pendant la nuit, une dizaine de véhicules de l’usine sont brûlés. En ouverture des journaux télévisés de 13 heures, le lendemain, les carcasses fument encore au pied des bureaux de la direction.

Bisounours

Comme une étincelle sur du bois humide, pourtant, la révolte ne prend pas. Au sein du front commun et sur le piquet, ces flambages automobiles sont controversés. Jean-Luc y voit la preuve de l’existence d’un « noyau dur de casseurs indésirables » tandis que Barbara Leduc comprend les irréductibles : « La direction reste sur ses positions et pousse les travailleurs à bout, alors qu’elle pourrait débloquer la situation en acceptant de vraiment négocier. » Les épaves jonchent toujours le sol de Clabecq, neuf jours plus tard. À quelques mètres de ces véhicules qui « n’auraient de toute façon pas passé le contrôle technique », justifie un de ces irréductibles, un attroupement de grévistes en débat. Selon un modéré, « les intellectuels font des manifestations pacifiques, eux… Qu’est-ce qu’on a gagné à être violents ? » « Tu vis dans un monde de bisounours, Ahmed ! On n’a rien gagné, on n’a rien perdu, mais on a mis la pression », lui répond Jawad. L’homme se revendique du noyau dur des grévistes, de ceux que désapprouve Jean-Luc. « C’est une question de valeurs. Si avec cette grève, on ne parle que d’argent, on a perdu. Moi je te parle de nos conditions de travail et d’honneur ! » Le piquet se divise. La colère des ouvriers est aussi liée à l’état de l’outil. « L’usine est vétuste et les investissements promis sont largement insuffisants pour garantir une durée de vie de plus de cinq ans », explique le télégénique Lahoucine Ourhribel, secrétaire permanent CSC. « C’est tout le plan financier, industriel et social qui est à revoir. Les économies n’ont pas à être réalisées sur le dos des travailleurs. Nous leur avons proposé des alternatives, ils ne veulent pas les entendre. »

Piquet et pilori

Le 22 février amorce un tournant dans le conflit. Déterminée à casser la grève, la direction organise un référendum sur la reprise du travail. Hésitation chez les ouvriers, pour qui stopper la grève, c’est céder face à la direction. Aux divisions entre révoltés et défaitistes s’ajoute la méfiance habituelle entre employés et ouvriers. Ceux-ci s’accordent sur un boycott massif. Seulement 15 % d’entre eux prennent part au vote, contre 100 % des cadres et 87 % des employés. Les votants souhaitent une reprise du travail, mais sont trop peu nombreux pour être représentatifs ; celle-ci ne peut pas être actée. Pourtant, la crainte de l’argent qui vient à manquer, la fatigue de lutter ou le sentiment d’être « pris en otage par une minorité » gagnent jour après jour les ouvriers. Le mouvement, fût-il jamais consolidé, se désagrège le 8 mars avec les résultats d’un second référendum. Cette fois, 75 % des ouvriers prennent part au vote. Une majorité du personnel (65 %) est désormais favorable à la reprise du travail. C’est fini. « Cette grève n’a jamais vraiment réussi à faire plier la direction, c’est elle qui a décidé de la casser avec ce référendum, puis en envoyant encore un huissier (le 11 mars, NDLR), avec menaces de licenciements pour faute grave en cas de résistance », s’emporte Barbara Leduc. Jean-Luc se fait muet.

En moins de deux jours, tout est nettoyé à Clabecq. Le 13 mars, reprise du travail. D’un côté de l’allée à l’entrée du site, un fourgon de police. De l’autre, sous l’enseigne NLMK, les derniers grévistes retranchés derrière quelques palettes montées en remparts. Au-dessus de leur forteresse de fortune flotte un pavillon pirate. En passant la grille, une employée leur lance un regard furtif, gêné. Les activités reprennent, après six semaines de grève. Les résistants pourraient rester là longtemps – « bouffer des tartines tous les jours, moi, ça me dérange pas », lâche une mère de famille. Mais Jawad est lucide : « Tous veulent se débarrasser de nous, les vingt qui restent. » « Ça arrange bien la direction d’avoir eu un noyau dur comme celui-ci », accuse Barbara Leduc, solidaire. « Elle a pu écarter cinq travailleurs, blâmés d’être les meneurs de la grève. Ils ne peuvent plus se représenter sur le site. » La secrétaire permanente de la CGSLB dénonce l’utilisation de codes couleur pour classer les travailleurs, en vue des licenciements. « Les mauves sont les indésirables, les rouges, ceux dont on se séparerait bien, puis il y a les oranges et les jaunes. Vous imaginez ? À un moment il faut rester humain. C’est d’une violence, je n’ai jamais vu ça. » Maurine de Rémont, responsable communication chez NLMK Clabecq, défend une évaluation appliquée à l’ensemble du personnel, basée sur des « critères objectifs » tels que la polyvalence, l’absentéisme et… le comportement. Mais mesurée sur les cinq dernières années et pas uniquement ces derniers mois, nous rassure-

t-on.

La reprise des activités et la mise à l’écart des trublions ne marquent pas pour autant la résorption du conflit. Protocoles d’accord rejetés et sursauts de grèves ponctuels rythment les mois qui suivent. « Les syndicats, c’est plus comme à l’époque des Forges, ils sont bons qu’à acheter du PQ, pas à se battre pour nos droits », lançait Jawad, sur le piquet. La contestation et leur implication dans le mouvement se sont affaiblies. « Plus personne ne se bat, tout le monde est fatigué », déplore Barbara Leduc. Depuis les référendums, Jean-Luc n’a plus jamais décroché son téléphone.

Des conventions collectives de travail sont finalement acceptées par les employés le 14 juin, par les ouvriers le 21, et signées la semaine suivante. Des 286 licenciements annoncés, il n’en reste « que » 201. Malgré quelques avancées ou limitations de dégâts obtenues grâce à la présence des intermédiaires (en particulier le cabinet d’expertise Syndex, qui a légitimé les alternatives proposées par le front commun), « la grève n’aura pas donné gain de cause aux travailleurs », affirme Barbara Leduc. « La direction est arrivée à ses fins, elle a supprimé énormément d’acquis, compensés par un bonus fiscalement avantageux. » Les conventions assurent que le salaire des travailleurs restants demeurera identique et le front commun s’en dit satisfait. Mais pour les « radicaux », la direction n’a, in fine, que très peu concédé. Des investissements revus un chouïa à la hausse – 20 millions et des investissements annuels d’entretien de l’outil – prolongent l’espérance de vie du site jusqu’à la fin 2022. « Mais après ? » se demande le noyau dur. Aujourd’hui, le combat est gagné. Ou perdu. C’est selon.