Tranches d’Ardenne

C’est l’histoire d’un banal village ardennais. Un hameau de la Famenne d’une centaine de chaumières à flanc de colline. C’est l’histoire de l’exode rural, des jeunes qui disparaissent, des liens sociaux qui se défont et du tourisme résidentiel qui, en un demi-siècle, a modifié le visage du sud-est de la Wallonie.

H.B. : "La femme et la fille de l’instituteur de l’école. Elles arrivaient à la messe du dimanche matin toujours ensemble, dans des manteaux de fourrure."

H.B. : "Janusz Wezolowski était un comte polonais, ami du baron et de la baronne de Vivario qui vivaient dans le château. À leur mort, il est resté avec sa servante polonaise Térésa. À l’église, il avait sa place à l’avant, sur un banc plus confortable, recouvert de tissus."

H.B. : "C’étaient les deux enfants de la ferme équestre. Les copains du village avec qui je me promenais à cheval."

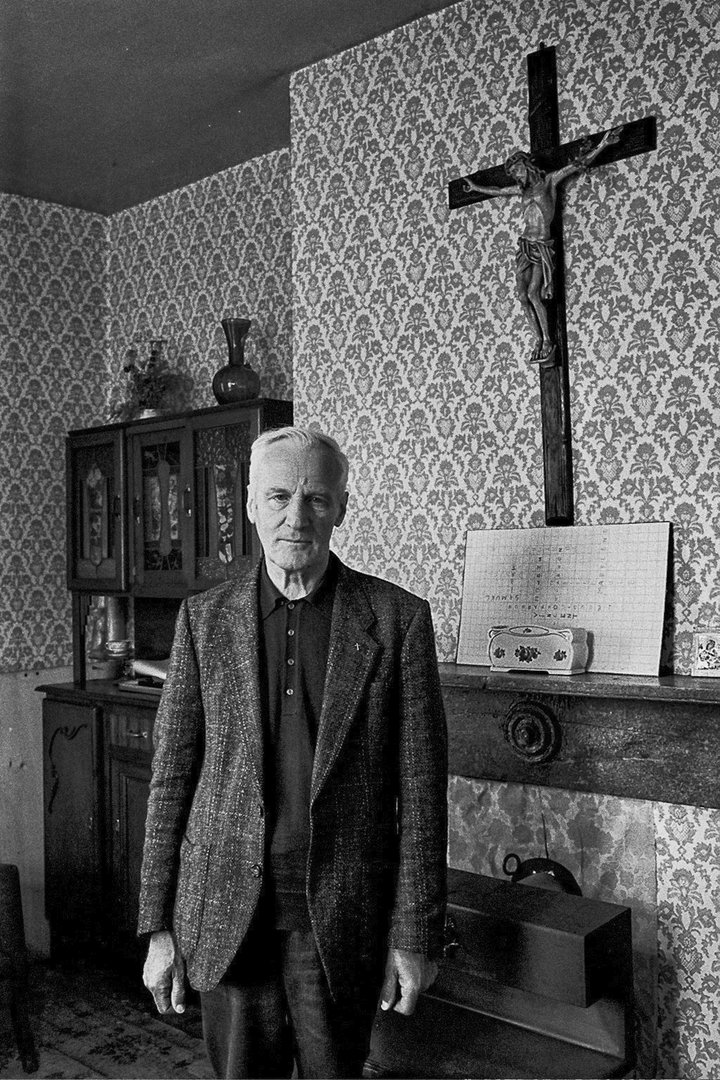

H.B. : "Résistants durant la Seconde Guerre mondiale, ils imprimaient des tracts antinazis dans leur ferme. Mais Joseph est toujours resté muet sur ce sujet."

H.B. : "Joëlle est la fille du maçon du village. Elle a toujours vécu là avec son fils, jusqu’à aujourd’hui."

Accompagnée de son fils Frédéric, 2018.

Accompagné de Marie Baetmans, 2018.

H.B. : "Marie était l’institutrice de la petite école catholique de la commune."

H.B. : "Monique a toujours habité Ronzon. C’est une personne très chaleureuse, toujours prête à aider. Même si ça n’allait pas, "ça allait aller"."

Accompagnée de ses filles Cécilia et Erika, 2018.

H.B. : "Pierre et Véra sont Flamands. Ils élèvent des poules et font les marchés. C’est désormais chez eux que nous allons chercher nos oeufs."

Dans la vallée de l’Ourthe, les habitations sont disséminées le long de la route régionale 833 de La Roche-en-Ardenne à Durbuy. Les villages se succèdent, entrecoupés de caravanes et de résineux. Au 10e kilomètre, la route se plie dans un méandre de la rivière, où un camping a pris possession de la berge. Sur la droite, une route bifurque pour atteindre le village de Ronzon. Quelques maisons en pierre de taille, d’anciennes fermettes reconverties en gîtes et quelques maisons à colombages entourent l’église. Celle-ci est « temporairement fermée », depuis plusieurs années. En face, sur un poteau, l’enseigne « L’Espérance » indique la salle des fêtes, surplombée par une pub de bière. En dessous, un panneau « à vendre » a été cloué.

C’est dans ce village que la photographe bruxelloise Héloïse Berns passe tous ses étés depuis 1966, année de sa naissance. En 1954, son grand-père loue une ancienne dépendance du château pour les vacances. Il l’achète trois ans plus tard et la maison devient le lieu de villégiature familial. Le tourisme est de retour dans cette région ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Balades dans les bois et pique-niques au bord de l’Ourthe forgent les souvenirs d’enfance des citadins bruxellois.

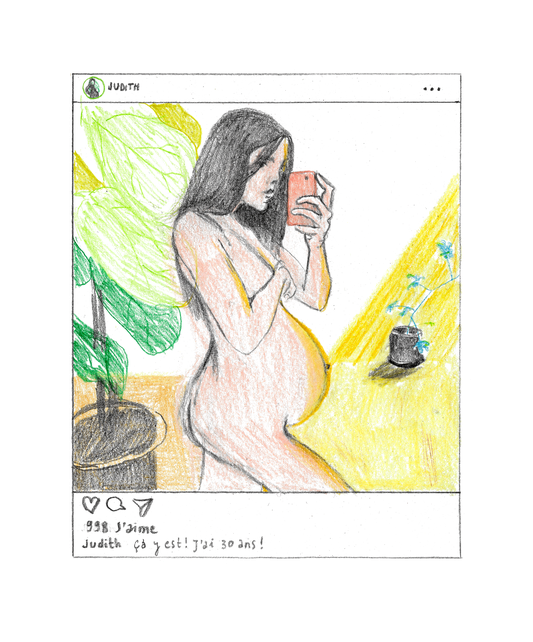

Au début des années nonante, Héloïse Berns étudie la photographie à l’École supérieure des arts de l’image « Le 75 », à Bruxelles, et prend le village comme objet d’étude pour son travail de fin d’année : « Je voulais transmettre la vie du village dans lequel j’avais grandi, et dresser le portrait de cet endroit avec une approche sociologique. J’avais le sentiment de devoir le photographier avant que cela ne disparaisse. » Elle y retourne tous les week-ends pendant deux ans.

Ses portraits en noir et blanc, pris en intérieur, prennent l’allure d’une typologie du villageois ardennais des années 80-90. Sous l’objectif de la photographe, pose une population en voie d’extinction, à l’image des Indiens nord-américains d’Edward S. Curtis, dans un décor de bibelots et de papiers peints fleuris. Figées par l’appareil, les figures de cette communauté semblent avoir toujours été là : le curé, le maçon, le menuisier, le cordonnier, tous avec leur rôle bien défini.

Trente ans plus tard, Héloïse Berns retombe sur ses images : « Je me suis rendu compte que c’était plus intéressant de les revoir maintenant. On ne peut plus imaginer qu’on vivait comme ça. Je me suis mis à fouiller mes négatifs et suis retournée dans le village, voir s’il avait changé. »

Le constat est limpide : les Ronzontais de 1991 ont presque tous disparu. En trois décennies, la population comme la topographie du village ont muté. Le camping a triplé de surface. Des pavillons en briques, des bungalows sont venus s’insérer entre les maisons en grès, gommant progressivement les frontières du village avec celles des autres entités de la commune de Rendeux.

Cependant, le nombre d’habitants, lui, n’a pas bougé. Les statistiques officielles font état de 104 occupants à Ronzon en 2019 contre… 99 en 1991 ! La ruée vers l’Ardenne reste principalement le fait des touristes, qui se font de plus en plus résidentiels. À Rendeux, près de la moitié des logements de la commune sont des secondes résidences (906 sur 2 085 logements).

« Mon père me racontait qu’à l’époque, le village avait encore une école, raconte Héloïse Berns. Moi, je ne l’ai pas connue, mais je me souviens de l’épicerie, de la ferme où on allait chercher le lait, le bal annuel où j’ai rencontré le père de mes enfants. Tous ces lieux de fabrique de liens ont maintenant disparu. » C’est également ce qui transparaît des consultations citoyennes de 2017, à l’initiative de la Fondation rurale de Wallonie. Le manque d’intégration des nouveaux venus est pointé du doigt par les habitants, eux-mêmes arrivés… quelques années auparavant.

Frédéric Doucet, 42 ans, est l’un des rares à être resté. « Il n’y a pratiquement plus de gens originaires du village. Ils sont morts ou ont déménagé. Les jeunes sont tous partis en ville. » Voisin de la photographe, il est l’un des premiers à poser, au côté de sa mère, Joëlle. Sur la photo, il a 5 ou 6 ans à peine. Aujourd’hui, il habite une rue adjacente, toujours avec sa mère, qui reprend la pose à ses côtés. Un canapé en skaï remplace celui en velours. Un papier peint plus discret orne le mur. Joëlle, 65 ans, vient d’être pensionnée de « Vakantiegenot », un centre de vacances de la mutuelle flamande situé dans le village d’à côté.

Deux maisons plus loin, Roni Rosback fait partie de ces nombeux Flamands qui ont eu l’appel de la forêt ardennaise. Originaire d’un petit village près de Malines, il a été garagiste toute sa vie et vient profiter de sa pension à Ronzon, où il est installé depuis deux ans. « On est plus de 800 à Rendeux ! Ici, c’est pas comme en Flandre : la nature, le grand air, le gibier… Et les Wallons sont plus sympas. On vit au calme, à seulement trois-quarts d’heure du Luxembourg. L’hiver, il y a beaucoup de marchés de Noël dans la région. Le seul problème, c’est les Hollandais. Ils sont partout, comme des microbes ! » Sous le porche de son chalet, entouré de ses deux carlins, il contemple la forêt. Au loin résonne le bruit des débroussailleuses. Une entreprise locale défriche les jeunes épicéas.

« À Ronzon, le tourisme est géré comme la forêt, déplore Héloïse Berns. À la place des bouleaux et des chênes, on plante des sapins bon marché, sans se soucier de l’après. »