La Belgique pompette

Ces médecins qui trinquent

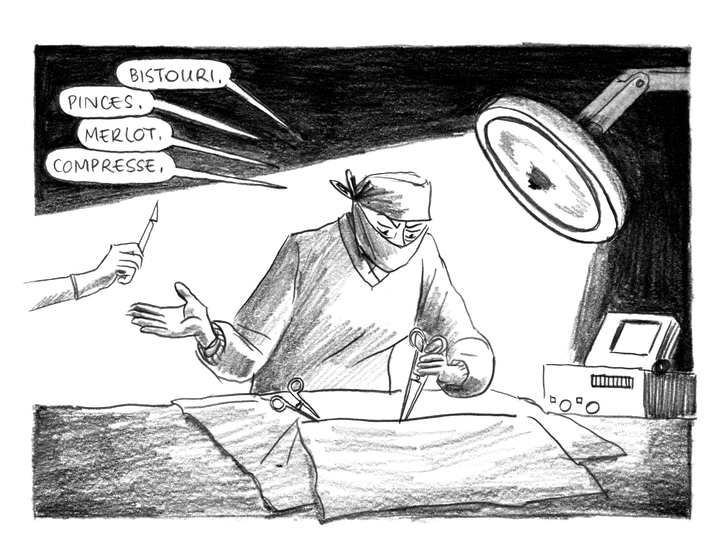

Les médecins spécialistes boivent quasiment deux fois plus que le reste de la population. En particulier les chirurgiens, les anesthésistes, les gynécologues et les psychiatres.

Le matin, j’opère des hernies et des vésicules. L’après-midi, je me retrouve dans une situation où, en quelques minutes, je sauve quelqu’un ou je constate un décès. Chirurgien, c’est un métier d’extrêmes et les gens qui l’exercent sont parfois eux-mêmes un peu extrêmes. »

Virginie (prénom d’emprunt) est chirurgienne dans un hôpital du sud du pays. Le lundi 4 juin, vers 8 h 30 du matin, elle écoute La Première. Médor y parle de son enquête sur l’alcool et lance un appel à témoins. Virginie retient cette phrase : « Les médecins spécialistes belges, et particulièrement les chirurgiens, affichent une consommation d’alcool supérieure au reste de la population. » La veille, la spécialiste a travaillé « pas trop tard, genre jusqu’à 23 h-minuit ». Et ce matin, exceptionnellement, elle commence à 10 heures. Dans sa chambre, entre deux vêtements à enfiler, elle saisit son GSM pour appeler Médor. Elle veut témoigner des réalités de son métier. « Quand j’ai commencé mon internat, je me suis dit “Ils sont bizarres ces chirurgiens.” Puis, j’ai compris ce qu’ils vivaient. »

Aborder une profession sous l’angle de l’alcool, c’est analyser ses maux par l’un de ses symptômes. Mais à l’hôpital ce sujet est tabou. Dans les rapports médicaux, l’alcool est mentionné par sa formule chimique, « C2H6O ». Ce nom de code vaut tant pour les patients que pour le personnel médical : c’est de cette manière qu’il apparaît dans les rapports disciplinaires des médecins, infirmiers et aides-soignants.

En 2012, l’équipe de chercheurs du professeur Joos (Université d’Anvers) a osé crever l’abcès et interrogé 1 501 médecins répartis à travers la Belgique. Résultat interpellant : 18 % d’entre eux consomment de l’alcool de manière problématique. Dans le reste de la population, la proportion de personnes qui boivent excessivement est estimée à 10 %. Plusieurs secteurs apparaissent particulièrement touchés par l’abus d’alcool : l’usage « dangereux » atteint 23,1 % des médecins en gynécologie-obstétrique, 19,7 % en psychiatrie-neurologie, 19 % en anesthésie-réanimation et 15,4 % en chirurgie. Près d’un quart des chirurgiens (24,6 %) sont adeptes du « binge drinking » (six verres ou plus en une seule occasion). Les chirurgiennes admettent en outre deux fois plus de cas de beuverie (15,2 %) que l’ensemble des femmes médecins spécialistes (8,9 %).

Comment expliquer ces chiffres inquiétants ? Ces soignants sont pourtant en première ligne pour constater les dégâts de l’alcool dans la société. Le SPF Santé publique a établi que 20 % des patients hospitalisés présentent un taux d’alcoolémie excessif lors de leur admission. Cette imprégnation est responsable de maladies du foie, de comas, d’hémorragies cérébrales, de chutes, de bagarres et d’accidents de voiture… Qu’importe, de nombreux professionnels de la santé n’échappent pas eux non plus au besoin de s’évader.

Incendie émotionnel

Une des explications à ces abus résiderait dans le stress et la charge émotionnelle assumés par les médecins, infirmiers et aides-soignants. Une autre étude, réalisée en 2017 par la société de conseil aux entreprises Securex, montre que les travailleurs stressés consomment davantage d’alcool que ceux qui ne le sont pas (17 % contre 11 %). Or, certains médecins enchaînent entre 50 et 80 heures par semaine (contre 38 heures pour un employé ordinaire). En France, une enquête de l’association Asspro Scientifique montre que 30 % des spécialistes de bloc évaluent leur stress à un niveau de 8 sur 10. Sur le 1,5 million d’interventions réalisées en France chaque année, de 60 000 à 95 000 événements indésirables graves surviendraient dans la période périopératoire (la période avant et après une intervention). « Le niveau de stress des praticiens exerçant en plateau technique lourd qui tend à s’aggraver est un signal susceptible d’alerter sur un risque potentiel d’augmentation des accidents », indique l’étude d’Asspro. Selon celle-ci, le taux de suicide des chirurgiens en France est deux fois plus élevé (6,3 %) que dans le reste de la population générale (3,3 %).

La recherche de rentabilité, souvent au détriment des soignants et des soignés, est régulièrement dénoncée. En Belgique, 92 millions d’euros d’économies ont été imposées aux hôpitaux en 2017. Il faut donc traiter un maximum de patients au meilleur prix.

En 2012, la Katholieke Universiteit de Leuven a sondé les médecins et les infirmiers des hôpitaux belges. Diagnostic ? Inquiétant, encore :

– 17,8 % des médecins risquent un burn-out et 5,4 % en sont effectivement victimes ;

– 39,9 % sont émotionnellement épuisés ;

– 27,9 % souffrent de dépersonnalisation ;

– 15,3 % ont un problème de diminution des compétences personnelles.

Bref, bon nombre de médecins ne vont pas bien.

Les chirurgiens comptent parmi les plus touchés. Mariée et mère de famille, Virginie estime mener une vie saine. « Je sais que je dois me coucher tôt car, le lendemain, je peux être face à un gamin tout cassé suite à un accident de la route. Je veux pouvoir dire à ses parents que j’ai fait de mon mieux… Et si ça ne se passe pas bien parce que je n’étais pas en forme, je devrai vivre avec ça. Ce sont les risques du métier. Les chirurgiens aiment l’adrénaline. »

Cara Pils ou Château Margaux

Roland (prénom d’emprunt) a dirigé un service dans un grand hôpital wallon. Ce chirurgien à la retraite jette un regard nostalgique sur ces années à vivre à cent à l’heure. « J’aimais le stress, devoir travailler et prendre des décisions rapidement. » L’institution hospitalière crée, elle aussi, sa part de pression. Le corps médical n’est pas toujours tendre envers ses membres. Parmi les spécialistes, la concurrence est rude. « Il faut être le plus performant, publier beaucoup, être reconnu et puissant. »

Le statut économique et social des médecins spécialistes n’aide pas, lui non plus, à s’éloigner de la bouteille. « L’alcool est un psychotrope pour lequel le gradient socio-économique est inversé (contrairement au tabac, par exemple) : plus les revenus sont élevés, plus la consommation est grande », indique Martin de Duve, directeur de l’asbl Univers Santé. Un médecin spécialiste gagne souvent plus de 150 000 euros par an : 173 000 pour un gynécologue, 258 000 pour un neurochirurgien wallon (en Flandre, ces salaires sont parfois doublés, voire triplés, par rapport à la Wallonie). La docteure Catherine Hanak, psychiatre et addictologue, chef de clinique à l’hôpital Brugmann, estime elle aussi que, pour de nombreux médecins spécialistes, boire de bons vins et de bons alcools est socialement accepté et même valorisé. « Pourtant, abuser de Cara Pils ou de Château Margaux génère les mêmes problèmes de dépendance », dit-elle.

Si de nombreux soignants boivent trop, la plupart s’abstiennent toutefois de consommer de l’alcool pendant leurs heures de service. Le contrôle social est important. « Pour cacher son alcoolisme à l’hôpital, il faut vraiment être fort », assure Virginie, qui n’a jamais surpris un collègue en flagrant délit de picolage entre deux patients. Surtout chez les spécialistes qui partagent des responsabilités médicales. « Les chirurgiens indépendants s’associent pour amortir les variations de revenus, freiner la concurrence et limiter les conflits. Du coup, cela répartit les responsabilités. Si un des partenaires travaille mal, que le patient n’évolue pas bien et que le lendemain, je suis de garde, c’est moi qui vais écoper. En cas de procès, on est tous impliqués. » Aucune faiblesse n’est donc tolérée. « Après une rupture, un de mes associés était déprimé, peu concentré. On lui a dit de faire moins de gardes et de se ressaisir, sinon il serait viré. »

Lendemains de veille

Conclue en 2007, la convention collective de travail n°100 impose à toutes les entreprises publiques une politique préventive en matière de consommation d’alcool et de drogues. Celle-ci participe au mouvement général au sein de la société, allant vers une diminution de la tolérance à l’égard de l’alcool, un peu comme envers la cigarette. La Dre Hanak estime même que le milieu hospitalier « n’est pas culturellement propice à la consommation, contrairement à l’Horeca par exemple ». Sauf à l’occasion d’un drink de départ ou de Nouvel An, la plupart ne boivent pas au boulot. « Les médecins ou les infirmiers craindraient d’imposer une haleine d’alcool aux patients ou à leurs collègues. »

Les abus surviennent donc plutôt lorsque la blouse blanche est rangée au vestiaire. Mais après la cuite, il faut bien retourner travailler… « S’ils ont trop bu un soir, beaucoup ne viennent pas bosser le lendemain, poursuit la Dre Hanak. Si ça se reproduit régulièrement, l’absentéisme entraîne une surcharge de travail pour les collègues. Demander de l’aide requiert beaucoup de courage. Ils sont nombreux à rentrer chez eux épuisés physiquement et psychiquement. Bien sûr, aider les autres, c’est gratifiant. Mais pour voir toute la journée des gens qui vont mal, assister à des décès, il faut se sentir bien soi-même. Les soignants sont censés montrer l’exemple. Boire est pour eux plus transgressif encore que pour d’autres catégories de personnes. C’est contraire à leurs idéaux. »

Linda, 42 ans, est infirmière. Elle aussi a répondu à notre appel à témoins. Linda a consommé des drogues dès l’adolescence : speed, héroïne, MDMA,… Il y a deux ans, elle renonce à toute substance illicite. Elle compense alors avec de l’alcool. De plus en plus. Elle boit même des coups avant d’aller bosser. Elle est actuellement en cure de désintoxication.

« Boire dès le matin, ça craint. Je ne voyais plus personne, j’avais des pensées suicidaires. Je tiens à mon boulot et je suis consciencieuse malgré tout. J’ai donc décidé de me soigner. Dans la cure où je suis, il y a quatre médecins, deux psys et un éducateur ! J’ai toujours observé que mes collègues avaient une bonne descente. Je ne sais pas si c’est le boulot qui fait ça ou si on a choisi ce boulot parce qu’on est comme ça. » Grâce à cette cure, Linda apprend à mieux connaître l’alcool et les dégâts qu’il cause. « Dans la formation d’infirmière, curieusement, on n’en parle pas beaucoup. » Elle apprend aussi à mieux gérer ses émotions. « L’arrivée de la quarantaine a augmenté mon niveau de stress. Je m’étais inscrite à un cours de yoga mais avec mes horaires, c’était difficile d’y aller chaque semaine. »

Comme dans la police ou d’autres professions à horaires décalés, les médecins et infirmiers travaillent souvent quand les autres se détendent. Le soir, la nuit et le week-end. « Boire un verre constitue pour beaucoup un moyen rapide d’activer le circuit de récompense, indique la Dre Hanak. Surtout lorsque l’on n’a rien d’autre dans la vie que le travail. Les loisirs qui sont bons pour la santé demandent du temps et de l’organisation. »

Si les médecins généralistes ne sont pas repris dans l’étude anversoise, ils ne sont pas épargnés. Au contraire. Et leur isolement peut les rendre plus vulnérables encore face à la bouteille. La Dre Johanna Markopoulos a rédigé un mémoire sur le sujet, dans le cadre d’un Master complémentaire en médecine générale à l’ULB. Elle aborde la solitude du médecin « confronté à ses limites sans pouvoir échanger son expérience ou demander conseil ». Ses problèmes ne sont considérés que tardivement, avec parfois des conséquences déjà irrémédiables telles qu’une faute professionnelle, des conséquences familiales ou même une issue fatale comme un suicide.

Formation éthylique

Le stress professionnel et la banalisation de l’alcool agissent sur les médecins dès leur entrée à l’université. La Dre Sylvie Quoistiaux, généraliste spécialisée en alcoologie, en a fait le constat. « La plupart des étudiants boivent beaucoup. Et quand on ouvre les vannes, c’est difficile de les refermer. Or, le cerveau se développe jusqu’à l’âge de 25 ans. Beaucoup de comitards sont de futurs médecins… » Virginie, la chirurgienne, a fait de belles guindailles à l’unif. « Avec nos 13 ans d’études, on garde longtemps ce statut d’étudiant. Ça n’aide pas. »

Diplômés, les jeunes médecins sont directement soumis à des rythmes de travail infernaux : de 50 et 80 heures par semaine, comme leurs collègues. Cette pression prend presque des airs de bizutage. Mais, depuis quelques années, des jeunes se rebiffent contre cette dictature de la performance. Au risque de subir les critiques de certains de leurs aînés, comme Roland. « C’est normal de devoir tenir la pression, les longues gardes, les horaires de fou, indique-t-il, un brin provoc. On ne travaille pas à la Poste ! » Il se souvient toutefois avec regret d’un jeune médecin mort de s’être endormi au volant… En tant que chef de service, Roland disposait de peu de recours face à un confrère « dysfonctionnant ». « Les médecins sont très protégés par la loi. Pour être exclus, ils doivent avoir commis une faute grave confirmée par deux tiers du Conseil médical. Les infirmiers ou les autres membres du personnel se font virer beaucoup plus facilement. »

Changer les mentalités

Heureusement, une prise de conscience semble s’opérer au sein des instances médicales. En octobre 2016 – seulement –, l’Ordre des médecins a mis en place la plateforme « Médecins en difficulté », un point de contact central pour les (futurs) médecins qui luttent contre des problèmes psychiques comme la dépression, le burn-out ou encore les assuétudes. À ce jour, l’organisme a reçu 180 demandes, dont la moitié depuis l’envoi d’un mailing en avril 2018. Issu du monde de l’entreprise et ayant lui-même fait l’expérience d’un burn-out, Koen Matton est le chargé de mission de l’association. « Certains nous disent : “Cela fait des semaines que je regarde votre site et là je vous contacte parce que je n’en peux plus.” Nous orientons les personnes vers un médecin de confiance, un psy, un coach, un médiateur… » Le tabou de l’alcool reste le plus tenace. Koen Matton se rend dans les hôpitaux pour sensibiliser les soignants et dans les facultés de médecine pour prendre le mal à la racine. « Les jeunes ne veulent plus se faire exploiter. C’est plutôt sain. Les mentalités doivent changer. La nouvelle génération doit trouver normal de se faire aider. Mais c’est d’abord toute l’organisation des soins de santé qu’il faudrait revoir, vers davantage d’humanité. Dans l’intérêt du personnel soignant et des patients. »

Ouvrir un ventre ou un crâne, sauver un homme de la mort, constituent des responsabilités hors normes. Ces femmes et ces hommes au chevet de la société méritent que celle-ci prenne soin d’eux. Et de prendre soin d’eux-mêmes.