Quand j’étais Flamande

Enquête : Jean-Michel Leclercq

Publié le

Un Bruxellois (de Liège) enquête sur ses origines limbourgeoises et se découvre brabançon, anversois et carolo. Par l’histoire bricolée de sa famille, c’est un pays à la pauvre mémoire qu’il raconte. Où nous, les francophones, et eux, les Flamands, sommes tous un peu « bâtards ».

C’était en 2010, lors d’un débat électoral tendu entre Bart De Wever et Louis Michel. À un moment, le leader nationaliste flamand prit à partie son adversaire libéral francophone : « Mais qui a refusé que la Belgique soit bilingue ? C’est vous ! Vous, les francophones, dans les années 1920 ! » Ce « vous » vindicatif et fiévreux, je me souviens de l’avoir pris pour moi. En avoir été heurté. En quoi moi qui suis né en 1974 étais-je responsable des francophones des années 1920 ? Qui étais-je à l’époque ? Qui étais-je sinon une orpheline flamande adoptée par des Wallons ?

Elle nous a toujours dit avoir appris son vrai nom à l’âge de 16 ans. Jusque-là, elle s’appelait Joséphine Rouyr, du nom de sa famille d’accueil. L’éducation n’avait pas été tendre. À force de gifles et de coups de tison, elle avait perdu l’ouïe du côté gauche. « La femme qui m’a élevée », ainsi qu’elle l’appelait, disait regretter un autre enfant placé chez elle auparavant. D’où la violence. La situation a changé peu avant la Seconde Guerre mondiale, le jour où son frère Emile est venu frapper à la porte. De quelques années son aîné, Emile avait fui l’orphelinat et fait des recherches pour la retrouver, elle et le reste de leur famille. C’est ainsi qu’il lui a révélé sa véritable identité : Maria Louisa Josephina Lodewyckx, née le 22 mars 1924

à Munsterbilzen dans le Limbourg. « Chez les Flamands ! »

Emile était parvenu à reconstituer le puzzle familial. Leur mère Rosalie était morte en couches à la naissance de Maria/Joséphine. Ils avaient eu deux sœurs, décédées également : l’une victime d’une maladie respiratoire, l’autre écrasée par un tram. Face à ces drames en série, presque logiquement, leur père Henri s’était mis à boire. L’Œuvre (nationale de l’enfance) avait alors placé Emile et Maria. Séparément. Quelques années plus tard, alors qu’Henri allait mieux, il avait tenté de revoir sa fille. Las, madame Rouyr avait rembarré le père indigne. Depuis, le pauvre homme était mort lui aussi.

Ici s’arrête le récit que ma grand-mère nous faisait de ses origines. Ni moi ni ses fils n’en ont jamais su davantage. Toute sa vie, Marie (car on l’appellerait désormais Marie) l’a passée du côté de Liège. Les Rouyr habitaient Vaux-sous-Chèvremont. C’est là que naîtront plus tard mon père et ses frères. Ma grand-mère n’a jamais été très sûre de la prononciation du mot Lodewyckx. Quand j’étais enfant, nous riions des points qu’il rapporterait au Scrabble. Elle adorait aller à Tongres et à la Côte avec mon grand-père. Mais ils n’ont jamais dû y dire un mot de flamand. « Ce n’est pas une belle langue », justifiaient-ils.

Son frère Emile, lui, avait renoué avec la famille Lodewyckx. Tous vivaient entre Hasselt et Munsterbilzen. Un jour, il a emmené Marie leur rendre visite. Mais elle n’a pas aimé. Elle, l’ouvrière, se sentait mal à l’aise avec ces gens « qui avaient des moyens ». Ces gens qui l’avaient abandonnée et ne parlaient pas français. Non, cela ne l’intéressait pas. En 1969, Emile est mort dans un accident de voiture. À ses funérailles, Marie a revu ces Lodewyckx une dernière fois. De loin.

Munsterbilzen, hiver 2015

Ma grand-mère est morte en 2013. Ironie du sort ? Elle repose à 100 mètres de la frontière linguistique. Le récit de ses origines avait beau être sommaire, mon imaginaire en a souvent joué et rejoué les scènes tragiques. Je voyais Munsterbilzen comme un décor industriel. Proche de Genk, ce devait être une cité ouvrière. Dans ces années-là, ses couleurs étaient la brique rouge, les fumées noires et les bleus de travail. Un dimanche d’hiver 2015, je décide d’aller voir cette terra incognita… Remonter le temps va parfois plus vite qu’on ne le croit : une heure de route me suffit. Ce que je découvre est un village rural : première surprise ! Après une halte méditative au cimetière – où je guette en vain une inscription « Lodewyckx » –, j’entame ma promenade. Il y a peu à voir : des boulangeries, un hôpital, un ancien cloître, deux bars et des quartiers résidentiels. Mes pas me mènent à la forêt. Là, je me fais le film d’Henri et Rosalie, mes arrière grands-parents, jeunes amoureux se voyant en cachette. Ils rient et s’embrassent. Le malheur ne les a pas encore frappés… Rejoignant ensuite l’ancien hôtel de ville, j’imagine Henri, quelques années plus tard, en 1924, venir y déclarer à la fois la naissance de sa fille et le décès de sa femme…

Je retourne sur place quelques semaines après cette première visite. Direction l’administration communale, située à Bilzen, en vue d’obtenir d’éventuels actes d’état civil. Confortablement assis dans la salle des guichets de cette petite ville N-VA, j’admire l’aménagement moderne et agréable. Des télés diffusent un clip montrant des mariages au bord de l’eau, de joyeux groupes de cyclistes retraités, une nature luxuriante et des écoles souriantes. Bilzen affiche sa douceur de vivre tandis que je relis un peu de vocabulaire, noté dans un carnet : weeskind/orpheline ; ze stierf/elle est morte ; geboorteakte/acte de naissance… Quand vient mon tour, l’employée m’explique que, sans autorisation du tribunal, je n’aurai accès qu’à un seul document : l’acte de naissance de ma grand-mère. J’en reçois une copie.

J’ausculte, fébrile, ce reliquat manuscrit. Mon arrière grand-mère s’appelait Rosalia Van den Vonder, 44 ans, sans profession. Son mari Henri, 42 ans, était mineur. Je les imaginais plus jeunes. Je vois qu’Henri n’a pas signé l’acte. J’en déduis qu’il est resté au chevet de son épouse mourante. Je lis qu’ils résident à Munsterbilzen de façon temporaire. Leur adresse officielle est ailleurs, dans un village que je suppose proche. Brusselsesteenweg 151… Dampremy.

Les Carolos, je l’espère, m’excuseront : il m’a fallu un GPS pour situer Dampremy à Charleroi. Mes aïeux vivaient au Pays noir ! Cela perturbe mes repères. D’autant que le brouillard s’épaissit. Dans un premier temps, j’avais pensé que Rosalie était venue accoucher dans sa famille. Or, un archiviste amateur de Munsterbilzen m’informe peu après que son cercle n’a trouvé nulle trace de Lodewyckx ou de Van den Vonder dans la région. Henri et Rosalie n’étaient pas du Limbourg. D’où venaient-ils alors ?

La « grande migration »

Car en ces temps-là, avec de tels noms, on ne vient pas non plus de Charleroi. Ou alors depuis une ou deux générations. Nous sommes à l’époque de la « grande migration » ! Entre 1850 et 1950, près de 500 000 Flamands ont migré vers la Wallonie. Son industrie que « le monde entier admire » (ainsi que le chante toujours le très officiel hymne wallon) éprouve un besoin féroce de main-d’œuvre. Après avoir puisé dans ses proches campagnes, le bassin Haine, Sambre et Meuse fait appel aux provinces flamandes, où famines et épidémies se sont succédé tout au long du XIXe siècle. Cette misère est en partie causée par ce que l’on pourrait voir comme une première vague de mondialisation, venue dévaster l’ancienne économie rurale. Plus d’une fois, des importations massives de céréales américaines ont fait chuter les prix, entraînant des milliers de faillites. Autre exemple, les fermiers qui complétaient leurs revenus d’une activité de tisserand ne peuvent rivaliser avec l’industrie textile en plein essor. Et alors que la population augmente, les maigres lopins de terre deviennent toujours plus insuffisants… Des masses affamées rêvent de jours meilleurs. Pour beaucoup, ce rêve sera Charleroi, Liège ou La Louvière.

Entre Godefroi de Bouillon, Léopold II et le Congo, les deux guerres mondiales et les conflits linguistiques, la Grande Histoire de la Belgique a laissé étrangement peu de place à ce large chapitre migratoire. Chacun sait vaguement qu’il a eu lieu et que les Wallons s’appellent souvent Jansen, Peeters, Cools ou Poelvoorde. Mais sans plus. Quant à moi, il aura fallu cette enquête pour que je lise sur la question.

J’ignorais qu’au début du XXe siècle il y avait des migrants au long cours et, déjà, des navetteurs, des dizaines de milliers de Flamands, passant la semaine en Wallonie ou faisant un aller-retour quotidien (les plus acharnés cumulaient la mine la nuit et le champ la journée). J’ignorais la réputation des « logeurs », ces célibataires flamands qui vivaient en haut des cafés wallons et menaient une vie pas très catholique. Leur réputation de batailles au couteau. J’ignorais les tensions entre l’Église des campagnes et les villes déchristianisées. J’ignorais l’enfer de la mine, ces goulots infâmes où l’on rampe à 500 mètres sous terre, et j’ignorais que cet enfer valait quand même mieux que les petites fabriques d’allumettes de Grammont où des enfants de 10 ans voyaient leurs os se disloquer à force d’inhaler du soufre. J’ignorais la vitalité des associations flamandes en Wallonie, leur lutte pour préserver leur langue et leurs traditions. J’ignorais que des quartiers flamands existaient dans toutes les villes ouvrières. Que la culture populaire wallonne, chansons et théâtre, moquait sans cesse le Flamand bête et bigot, quand il n’était pas un beau et dangereux séducteur. Que, pendant la crise des années 30, les syndicats wallons avaient exigé que l’on vire d’abord les étrangers et les Flamands.

J’aurais pu être un Verbeken de Wallonie

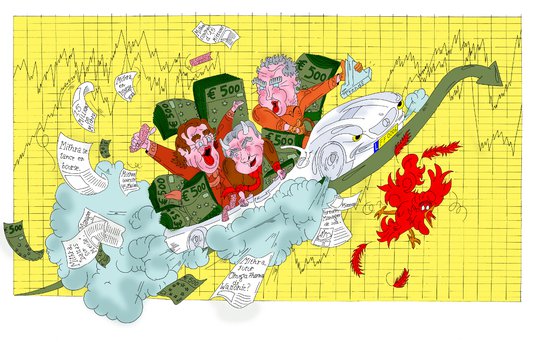

Pourquoi revenir là-dessus aujourd’hui ? Je suis assis aux Galeries de la Reine à Bruxelles. J’ai rendez-vous avec le journaliste Pascal Verbeken. Son livre Arm Wallonië/La Terre promise a été un grand succès au nord du pays. En 2006, il a sillonné la Wallonie à moto, sur les traces des migrants flamands et de leurs descendants. Il a raconté leur vie dans un eldorado désormais sinistré. Les usines en ruine et les quartiers abandonnés gangrenés par le chômage. Le sentiment d’humiliation d’une famille flamande de La Louvière quand, en 2005, Bart De Wever, alors peu connu, avait débarqué chez eux, au pied de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu, escorté de camions remplis de faux billets. Ce geste entendait dénoncer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie. « Pourquoi nous mépriser ainsi ? », se demandaient ces Flamands louviérois.

« À l’époque, j’entendais tous les jours dans les médias des candidats CD&V/N-VA parler avec une arrogance incroyable des Wallons qui seraient des boulets. Pour moi, c’était insupportable d’entendre ça “au nom des Flamands”. Mon livre a eu pour but de provoquer, de susciter une autocritique. » Verbeken avait également été remué par la relecture des enquêtes d’Auguste de Winne, journaliste au quotidien socialiste Le Peuple, qui avait dépeint en 1902 la misère des campagnes flamandes. « Je savais qu’elles étaient affligées par le malheur, mais pas à ce point ! Je ne savais pas que la gendarmerie faisait le tour des maisons pour savoir si les gens dedans vivaient encore. » Puis il y a eu une dimension familiale. « Mes grands-parents sont nés à Grammont et Ninove. Eux ont migré à Gand. Mais la plupart des gens de leur région, qui était un bassin de pauvreté, ont choisi Charleroi ou La Louvière. S’ils avaient fait comme eux, ce qui eût été un choix logique à l’époque, j’aurais pu être un Verbeken de Wallonie. » Il poursuit : « Prenez un bottin de Charleroi : un nom sur trois est flamand ! Mais ce n’est pas un thème dont on parle. Peu de gens ont fait des recherches sur leurs origines. C’est comme un passé qu’on tente d’effacer. On rase les friches industrielles avec rage. Les symboles de la réussite d’hier sont devenus signes de déclin. Les panneaux “Pays noir” ont cédé la place à des images de Spirou… La Flandre aussi a tendance à oublier et à se couper de ce passé. On vit comme si le présent était éternel, comme si tout avait toujours été comme aujourd’hui. Ce n’est pas sain pour une société. »

Les mots de Verbeken me ramènent à ce qui m’a poussé à enquêter sur mes origines. Je repense à ce « vous » accusateur et excluant lancé par Bart De Wever un beau jour de 2010. Je repense aussi à combien je trouvais pénible, à l’époque, la position « d’en face », celle des partis francophones s’évertuant à scander : « Face à la Flandre, les francophones doivent être unanimes et faire bloc ! » Comme si cela n’était pas du nationalisme. Comme si cela n’était pas un « vous » contre « nous » des plus primaires… Je ne peux m’empêcher de penser que les distinctions entre « nous » et « eux » reviennent à nier cette vérité selon laquelle les humains, de tout temps, ont bougé et se sont mélangés. Nier la complexité. Nier l’histoire. Nier mon histoire.

J’ai dans le sang

Un peu d’histoire

Un peu de vent (…)

de la route

et du temps

Camélia Jordana

Quels migrants étaient mes ancêtres ? D’où venaient-ils ? La question me poursuit depuis ma visite hivernale à Munsterbilzen. Entre-temps, diverses démarches et recherches n’ont rien donné. C’est désormais le printemps et un train matinal me mène à Marchienne-au-Pont. Dans son livre, Verbeken évoquait longuement cet ancien haut lieu socialiste totalement décrépi. Je m’y rends afin de consulter les archives « population » de Charleroi. C’est là que sont conservés les actes de naissance, de mariage et de décès de chaque village de l’entité. Je viens chercher mes racines…

Actes de naissance

Après plusieurs fausses pistes, je tombe sur l’acte de naissance d’Emile, le frère de ma grand-mère. Daté de janvier 1922, le document est cette fois signé par leur père, Henri. Houilleur et habitant déjà à Dampremy, il déclare avoir 49 ans et être né à Rijmenam, dans la province d’Anvers. Je suis sur une piste. Mais ce que je ressens n’est pas de la joie, plutôt un étrange mélange de peur, de manque et de deuil.

Je continue à éplucher les livres jaunis. Voici maintenant l’acte de décès d’une sœur de ma grand-mère. Elle porte (presque) le même prénom : Marie-Louise. Elle avait 4 ans et demi. Née en février 1917 à Keerbergen dans le Brabant flamand (juste à côté de Rijmenam), elle est morte à Dampremy, le 28 juillet 1921. J’en déduis que sa mère Rosalie était alors enceinte d’Emile. Je regarde par la fenêtre. Tristesse. Je marque une pause et je reprends. Passant toutes les communes au crible, je découvre l’acte de décès de l’autre « grande sœur ». Jeanne-Louise est née, elle aussi, à Keerbergen, en 1919. Elle est morte à Gilly, au grand hôpital, une semaine avant ses 5 ans. Nous sommes en juillet 1924. Ma grand-mère a 4 mois.

Gazettes

Traversant les usines couleur rouille, le métro de Charleroi offre un spectacle saisissant. Il me mène à Dampremy où je constate la disparition du 151 de la chaussée de Bruxelles, domicile de mes aïeux. Il s’y dresse désormais un pont du métro… Je retourne à Charleroi le lendemain, près de l’aéroport, dans un fonds d’archives de la Ville où sont conservés d’anciens journaux locaux. Je les explore. Je n’imaginais pas l’antisémitisme si fort à l’aube des années 1920. Après avoir dénoncé les erreurs de Marx et d’une Angleterre « vendue à la juiverie », le catholique Rappel de Charleroi avertit son lectorat des connivences entre socialistes, juifs et flamingants. Les colonnes de la socialiste Gazette de Charleroi sont remplies d’annonces de réunions de travailleurs et de lutte syndicale. On lit aussi qu’au parlement, Jules Destrée, l’une des figures fondatrices du mouvement wallon (qui aurait, lui aussi, connu des phases antisémites), défend son peuple : « La Wallonie n’est pas bilingue. On fait un acte antipatriotique en imposant les deux langues dans la partie wallonne du pays. » Il faut dire qu’en 1921, la presse reprend encore les jugements du tribunal de Charleroi dans les deux langues. Ce ne sera plus le cas en 1924. Entre-temps, les Wallons auront barré la route au flamand sur leur territoire.Mais en cette semaine d’été 1921, l’emploi des langues n’est sans doute pas ce qui occupe Henri et Rosalie Lodewyckx. Dans le Rappel, comme dans la Gazette de Charleroi, figure la description de l’accident de tram qui a coûté la vie à leur fille Marie-Louise. Elle est morte sous les yeux de sa mère alors qu’elles allaient chercher de l’eau à la borne-fontaine. La petite a voulu traverser. Mais un premier tram en cachait un autre. Il n’y a rien eu à faire.

Des récits contradictoires

La veille de ma visite à Marchiennes, j’avais passé un coup de fil à Jacques, le fils d’Emile et l’unique neveu de ma grand-mère. Lui n’avait aucune idée d’où pouvaient venir Henri et Rosalie. Il savait simplement que son père avait passé son enfance tantôt à l’orphelinat, tantôt chez une tante, une sœur d’Henri vivant du côté de… Keerbergen (tiens, tiens). Jacques savait aussi qu’après d’âpres recherches, Emile avait retrouvé son père, qui avait disparu de la circulation. Même que, quand Jacques était bébé, vers 1946-1947, « Pépé Henri » venait le garder en l’échange d’une bouteille de genièvre. Il était mort peu après et était enterré à Péronnes-lez-Binche, dans le Borinage. Cela ne colle pas avec le récit de ma grand-mère, selon lequel son père était mort depuis des années quand son frère l’avait retrouvée, elle, en 1940. Les distorsions s’accumulent….

Dans les jours qui suivent, quelques coups de fil aux communes concernées m’aident à retracer le parcours de mon arrière grand-père Henri. Arrivé à Péronnes en 1928, il oscille entre divers villages du coin pour décéder à Estinnes-au-Val. Là, on m’invite à venir à la maison communale pour recueillir son acte de décès.

Lorsque je m’y rends, je constate que les derniers domiciles d’Henri s’étendent de part et d’autre de la même chaussée de Mons. J’ignore à quoi ressemblait le coin quand les charbonnages tournaient encore. Mais désormais les terrils sont gagnés de verdure et le tableau est plutôt rural. Sur le document que je reçois, je lis qu’Henri est mort en 1944 (avant la naissance de Jacques, donc, mais soit). Il avait 71 ans. Ce jour-là, a-t-il repensé à l’enfer de la mine ? À ses filles et à son épouse décédées ? À son fils et à sa fille élevés par d’autres ? A-t-il revu dans ses rêves la campagne flamande où il n’est jamais revenu ?

Une bière, un siècle plus tard

J’erre en voiture. Au beau milieu des corons, je me demande que faire ici. Demander aux vieux s’ils se souviennent d’un mineur flamand mort en 1944 ? Cela me semble insensé. Je me gare et inscris Keerbergen sur mon GPS.

Une heure trente plus tard, me voilà à l’orée d’un bosquet entre Keerbergen (Brabant flamand) et Rijmenam (province d’Anvers). Henri a dû naître par ici. Mais les fermes aux toitures de paille d’alors ont disparu, comme quasi tout ce qui est vieux. Keerbergen, 12 000 habitants, n’est plus un trou que l’on fuit. Ses maisons cossues en témoignent : c’est l’une des communes les plus riches de Belgique. Son centre est toutefois sans grand charme. De la vieille église, il ne reste qu’un clocher. Je bois une bière dans un bar en regardant les gens. Je pense qu’Henri a dû faire pareil, ici, un siècle avant moi. Je me sens fatigué et n’ai pas le courage d’aborder des inconnus avec mon mauvais néerlandais : « Vous savez, ma famille vient d’ici. »

Sur la route du retour, j’admire le soleil couchant embrasser la cime à demi nue de ces pins typiques de la Campine. Je croise des panneaux où le mot « Brussel » est barré d’un tag agressif. Je passe par Kampenhout et me souviens de ce slogan électoral du CD&V en 2012 : « Frans in Kampenhout ? Enkel als je Frans heet ! »

Tout n’est pas tendre en Belgique, ce pays où parler la langue de l’autre peut relever de l’exploit, de l’effort inutile, voire de la torture. Qui n’a pas entendu : « Le flamand, c’est moche et ça ne sert à rien » ? « Le mépris de la culture de l’autre est un des critères du racisme », souligne Anne Morelli. L’historienne de l’ULB me reçoit dans son bureau. Elle a dirigé, il y a quinze ans, un colloque et un ouvrage baptisés « Le racisme : élément du conflit Flamands/francophones ? ». Elle était alors à la tête du Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (Mrax). « J’étais marquée par le fait que si on dit des Noirs, des Arabes ou des Juifs qu’ils sont malhonnêtes ou voleurs, ces propos seront, à juste titre, qualifiés de racisme. Mais si on dit : “Les Flamands sont des fascistes, des arrogants, des collabos ou les Wallons de fainéants gréviculteurs”, ce ne serait pas du racisme, mais juste un petit problème entre nous. »

L’historienne pointe d’autres critères du racisme : les généralisations abusives, l’exagération des différences ou, plus grave, la volonté de se débarrasser de l’autre. « Certains disent sans cesse : “Que la vie serait simple sans les Flamands !” Ou pensez à ce ministre-président flamand selon qui il y avait en Flandre “une tache à effacer, les francophones devant s’assimiler ou partir” [référence à Luc Van den Brande, dépeint dans le livre Onzuivere gedachten de Dieter Lesage (1996), NDLR]… » Morelli applique une grille de lecture marxiste à cette problématique. « Au-delà des questions de langue, la base est pour moi économique et sociale. Quand les Flamands ont migré en Wallonie, ils étaient les pauvres venant des campagnes, ne connaissant ni le monde industriel ni le français. On les disait rustres et religieux, comme on le dira plus tard des Italiens ou des Marocains. On les traitait de “jaunes”, de “traîtres”, parce qu’ils acceptaient de travailler pour moins cher. Comme disait une chanson : “Lès Flamins n’sont nin dès djins (X)”. »

« Quand la Flandre s’est industrialisée et la Wallonie paupérisée, le stéréotype s’est retourné. Le Flamand est devenu le polyglotte entreprenant et arrogant ; le Wallon, le fainéant syndiqué (…). Je crois qu’en Wallonie, avoir été prospère nourrit une hostilité envers ceux qui le sont aujourd’hui. Un peu comme les francophones dans le monde par rapport aux anglophones, ou les Européens avec les Américains. Il y a cette envie de dire : “Hier, c’est nous qui dominions”. »

Le Beverly Hills des « Flamands connus »

Keerbergen est l’un de ces lieux où la situation s’est retournée. Henri, mon arrière grand-père, l’avait fui pour aller s’engouffrer dans les mines de Wallonie. Le seul document que j’ai pu obtenir sur son parcours professionnel m’est venu de l’INAMI : une fiche partielle mentionnant vaguement sa présence à Tamines et à Namur. Là était aussi mentionné le nom de ses parents : Jean-François Lodewyckx et Theresia Mariën. À partir de ces noms, Internet est (enfin) venu épauler ma recherche. Entre sites officiels et amateurs, j’ai découvert un arbre généalogique partiel, ainsi que divers lieux et dates de naissance. Depuis 1750 au moins, les Lodewyckx ont oscillé entre les villages voisins de Heist-op-den-Berg, Putte, Rijmenam et Keerbergen, où Henri a grandi. Ses frères et sœurs y sont nés. Ils s’y sont mariés.

Le village est aujourd’hui réputé pour les villas hollywoodiennes qui entourent son lac et en font un Beverly Hills pour bekende Vlamingen (« Flamands connus »). Ce lac artificiel et le golf à côté sont nés au milieu du XXe siècle, quand Keerbergen s’est mué en lieu de villégiature pour familles aisées de Bruxelles, Malines et Louvain. Quelques décennies plus tôt, ses quelque 2 000 habitants étaient quasi tous paysans. Le village était pavé, mais les hameaux étaient reliés de sentiers sablonneux. Si l’habitat actuel a perdu sa ruralité, le musée De Botermolen (le moulin à beurre) entretient l’imaginaire bucolique des fermes d’antan.

À la commune, on m’accueille chaleureusement. On me propose un café. Dans les tables d’état civil, je retrouve les miens. Les actes de naissance de Marie-Louise et de Jeanne-Louise, les sœurs de ma grand-mère, et l’acte de mariage de leurs parents, Henri et Rosalie, en juillet 1916. Rosalie devait être enceinte de deux mois. La chose est fréquente, cela dit. Consultant les tables avec moi, la chef du service s’étonne : « Il y avait beaucoup d’enfants illégitimes à l’époque ! » En 1900, une sœur d’Henri, Maria, accouche d’un enfant dont elle n’épousera le père qu’un an plus tard.

Pour le reste, ces archives sont une hécatombe. Je découvre cinq frères et sœurs d’Henri morts en bas âge. Dans les années 1910, son frère cadet Louis a perdu des enfants de 7 et 10 ans, avant de perdre sa première épouse. Même constat pour leurs cousins, d’autres Lodewyckx. Tous sont fermiers. Henri est l’exception. Il a été ouvrier et mineur. Il s’est plusieurs fois installé officiellement ailleurs. Vers Malines en 1895, puis à Houdeng-Gœgnies entre 1914 et 1915. Avant bien sûr, en 1919, de partir à Charleroi avec Rosalie et les filles.

Rosalie Van den Vonder, 1880-1925

Les premiers documents que j’ai découverts étaient muets sur ses origines. Ce n’est qu’à ma deuxième visite aux archives de Charleroi qu’un employé m’a appris, sur la base des registres de la population, que mon arrière grand-mère venait de Koningshooikt, un village de la province d’Anvers à 10 km de Keerbergen. À la suite de cela, d’un ton faussement ironique, il m’a demandé : « Un enfant d’un premier lit, ça ne vous intéresse pas, hein ? »

Quoi ? Ma grand-mère avait une demi-sœur ? Colette Verschoren ? Cette grand-tante, hélas, ne vivra pas longtemps dans mon esprit. J’apprends aussitôt sa mort, en février 1922, une semaine après la naissance d’Emile. Elle avait 16 ans. Des causes du décès, je ne saurai rien. Les actes officiels ont cette pudeur. Dans la foulée, j’entends que Rosalie était veuve. Son premier mari s’appelait Willem Verschoren.

Après avoir écumé les archives de plusieurs communes de leur région d’origine (autour de Lier), j’ai pu reconstituer leurs parcours. Rosalie et Willem se sont mariés en 1904. À l’instar de leurs familles respectives, ils sont tantôt ouvriers, tantôt domestiques. Ils déménagent plusieurs fois avant de s’établir à Putte où ils tiendront un café. C’est là que meurt Willem le jour de Noël 1911, trois mois avant la naissance d’une seconde fille : Josephina. Comme je le pressentais, Josephina ne vivra pas longtemps. Elle est morte en 1916 à Keerbergen, où sa mère s’était installée trois ans plus tôt. Quelle sensation étrange que de deviner le pire à chaque acte de naissance sur lequel je tombe. Car la série ne s’arrête pas là. Rosalie a aussi donné naissance, hors mariage, à Maria et à Carolina. Âgées de quelques mois à peine, elles sont décédées en 1902 et 1903. Rosalie aura ainsi donné naissance à huit enfants. Seuls deux, Emile et ma grand-mère, auront atteint l’âge adulte.

Un autre mystère plane encore : pourquoi ma grand-mère était-elle née à Munsterbilzen ? L’archiviste local avec qui j’étais en contact, Jean-Marie Withofs, m’avait suggéré deux hypothèses. La première était qu’Henri, mineur expérimenté, participait alors au lancement des mines de Genk, toutes proches. La seconde était que Rosalie résidait à l’Institut Sint-Josef, l’hôpital psychiatrique qui existe toujours aujourd’hui. L’hôpital n’ayant trouvé nulle trace de Rosalie, j’avais tout d’abord écarté l’hypothèse… avant d’y revenir et d’insister. Les raisons précises de l’internement resteront inconnues : le dossier médical a été détruit après les trente années réglementaires. Mais oui, Rosalie a été leur pensionnaire entre janvier 1924 et mai 1925, date de son décès. En mars 1924, ma grand-mère est ainsi née dans un asile. Et sa mère n’est pas morte en couches. Se serait-elle suicidée ?

Le vrai du faux

Un pan de l’histoire familiale vole en éclats. J’en avais éprouvé les prémices en obtenant l’acte de mariage de mes grands-parents. Là, au-dessus de la signature de ma grand-mère, figurait la date du décès de sa mère. Donc, elle savait, ou du moins, elle a dû savoir quelque chose. Quoi exactement, je l’ignore. Sans doute avait-elle fini par l’oublier elle-même.

Parallèlement, il me faut aussi revoir l’histoire d’Emile, son frère. Sur la base d’autres documents, je comprends qu’il a passé une partie de sa jeunesse auprès de son père Henri. En 1936, à 14 ans, il travaillait même avec lui à la mine de Péronnes. Quand il a retrouvé ma grand-mère, ce n’était pas après avoir fui l’orphelinat et fait des recherches. Il avait dû simplement demander l’adresse à Henri. Quant à savoir si Marie, ma grand-mère, a finalement rencontré son père ou si elle a refusé de le faire, cela aussi restera un mystère…

Ce n’est bien sûr qu’une histoire de famille. Toutes les familles ont leur histoire. Alors que je travaillais à cette enquête, que j’en parlais, les « moi aussi » et les « ça me rappelle tel ami » se sont succédé. Toujours avec ce nœud du lien trouble ou coupé avec l’origine flamande. Il fut un temps où devenir francophone signifiait s’intégrer et échapper à une condition rurale, prolétaire, stigmatisée, traumatique… De cela aurait subsisté, au plan inconscient, un sentiment de honte. C’est en tout cas l’une des thèses de Belgique-België, un État, deux mémoires ?, un ouvrage collectif dirigé Olivier Luminet, professeur en psychologie à l’UCL.

Il m’a invité chez lui, en Hesbaye liégeoise. Sortant de l’autoroute, non loin de la frontière linguistique, j’observe ces fermes en carré où hier les journaliers flamands dormaient sur la paille avec les bêtes… « Nous avions fondé vers 2002 un groupe interdisciplinaire visant à étudier les questions de mémoire collective », m’explique-t-il. « Après six ans de travaux sur la Yougoslavie ou le Rwanda, on s’est rendu compte que personne n’avait jamais évoqué la Belgique. Et que le thème n’avait quasi jamais été étudié ! » Abordant les questions de collaboration, de migration, d’humiliations et ressentiments jamais apaisés, l’ouvrage défend l’idée que là où l’histoire officielle n’a su traiter les questions difficiles, la mémoire collective se façonne sur la base d’histoires individuelles et familiales. Des histoires elles-mêmes remodelées par l’émotion.

« L’Histoire n’a pas une grande influence sur la mémoire », souligne-t-il. « Ce qu’on retient n’est pas la réalité des faits. » La Belgique, selon le chercheur, a un gros problème : l’absence de mémoire partagée. C’est que celle-ci nécessiterait un dialogue. « Les deux communautés ne sont pas à couteaux tirés. Elles vivent plutôt dans l’indifférence l’une de l’autre. Mais du côté francophone, il y a un paradoxe schizophrénique à dire que le fédéralisme c’est mal et à ne montrer aucun intérêt pour la culture ou le point de vue de l’autre. Cela me choque de voir des gens éduqués dire sans sourciller que les “Flamins” sont tous des rustres ou des “fachos” ! » Luminet évoque aussi le cas de la chef de file socialiste francophone Laurette Onkelinx. « Voilà une fille de migrant flamand, faisant une carrière nationale. Sa méconnaissance du néerlandais est terrible et elle sait l’impact que cela peut avoir. Personnellement, j’ai aussi toujours été impressionné par le côté émotionnel et virulent de ses réactions quand on parlait d’amnistie de collaborateurs flamands. Quand la presse a sorti l’histoire de son grand-père accusé de collaboration, soit elle savait et l’embarras était à son comble, soit elle ne savait pas et on peut supposer qu’un implicite lourd flottait dans la famille. C’est emblématique d’une attitude de déni du passé. »

Au moment de nous quitter, nous abordons la mémoire créatrice de ma grand-mère… « La mémoire est très flexible. Elle est liée à notre identité. On réarrange nos souvenirs en fonction de l’image de soi que l’on désire. Ce qui ne colle pas avec cette identité sera effacé. »

Les yeux de ma grand-mère

« Ces yeux ! », me dis-je. « Ce bleu… ce sont les yeux de ma grand-mère. » Sur le pas de la porte, je me tiens face à Joost Van der Auwera. Je lui raconte mon histoire. Il réfléchit, me regarde. « Tu veux dire Miel (Emile) et Nonkel Rik (oncle Henri) ? Oh, ça fait longtemps… Rentre ! »

La septantaine, Joost a le regard franc. Il a plus ou moins arrêté de s’occuper de la ferme. Celle-ci était jadis celle de sa grand-mère Clementina Lodewyckx, la sœur d’Henri. Si j’ai débarqué chez lui d’ailleurs, c’est parce que j’ai enfin découvert le nom actuel d’une ancienne rue mentionnée dans divers actes d’état civil. L’aïeul Jean-François (dit aussi Frans, Johannes Franciscus ou Cuske) a lui aussi vécu ici. Joost m’en dévoile une photo et m’apprend qu’il est mort à 95 ans. Sa femme Theresia, elle, est morte en mangeant. D’Henri et de sa vie, Joost ne sait pas grand-chose. « Ma grand-mère disait toujours que son frère était un homme spécial. J’ignore ce qu’elle voulait dire. » Il se souvient par contre très bien d’Emile « qui fuguait souvent de chez son père ». Si je désire en savoir plus, Joost m’invite à aller voir les Lodewyckx de Tremelo, le village à côté. Tot de volgende keer…

Ces Lodewyckx de Tremelo, me dis-je, doivent être les descendants de Louis, le frère d’Henri. L’arbre généalogique trouvé en ligne indiquait que ses six enfants étaient aujourd’hui décédés et il n’y avait rien sur leurs enfants… Je trouve un numéro dans l’annuaire. J’appelle. « Allô, je suis Yvonne, la fille de Louis, la nièce de Nonkel Rik. » C’est que Louis n’a pas eu six, mais quinze enfants ! Et cinq vivent toujours. Comment raconter la journée qui suivra ? Le sentiment d’être en famille chez des gens qu’on voit pour la première fois. Yvonne est donc la cousine de ma grand-mère. Elle a 85 ans et m’accueille avec sa belle-sœur de 80 ans. Elles sortent un livre sur le Keerbergen de jadis, avec un article sur l’aïeul Cuske. On lit qu’il était un personnage quasi folklorique et néanmoins un sacré bosseur qui allait vendre son beurre à Malines avec une charrette à chien. Yvonne me dit aussi qu’il était petit et fort radin. Quand il est mort, ses terres sont allées à sa fille Clementina qui s’était occupée de lui. Selon elle, Louis n’en avait pas éprouvé d’amertume. Je me demande si Henri, lui, n’est pas parti le jour où il a compris qu’il n’aurait rien.

Yvonne évoque son père : un homme attentionné, qui passait des soirées à raconter le monde à ses enfants. Lui aussi allait parfois travailler « bij de Walen » (chez les Wallons). « Nous n’avions pas grand-chose, mais on était bien. Toujours aller de l’avant, nous sommes comme ça les Lodewyckx. » Puis ce souvenir. « Un jour, j’emmenais un chariot au village d’à côté. Au coin de la route, je vois un homme très grand habillé en blanc, avec un baluchon. On s’est regardés. Au soir, il était chez nous. C’était Nonkel Rik ! » C’est la seule fois qu’elle et ses sœurs ont vu mon arrière grand-père. D’après Louis, Henri était très beau et avait une femme à chaque doigt. C’était aussi un égoïste, le genre de gars qui finit avec celle dont personne n’a voulu. « Il n’a pas eu plusieurs femmes en Wallonie ? », demande Yvonne. Je dis ne rien savoir. Les drames que je raconte les accablent. Elles en ignoraient tout. Que ma grand-mère ait refusé le contact ? « Que c’est dommage, comme c’est dommage ! »

Élégante sur son vélo, Yvonne (que je suis en voiture) m’emmène chez sa sœur Jeanne. Là, on continue à se raconter. Puis on se tape un fou rire autour d’un riz-au-lait chocolat chantilly.

Épilogue, juillet 2015

Il faut pouvoir s’arrêter de chercher. Henri a-t-il eu d’autres enfants avec d’autres femmes ? Qui était cet homme dont je n’ai jamais vu de photo ? Un égoïste ou un homme accablé par le chagrin, la honte ou la rancœur ? Je laisse ces questions suspendues au vent.

Je dois ramener à la bibliothèque ces bouquins sur Keerbergen que j’ai distraitement parcourus. J’en ouvre encore un au hasard, consacré aux petites frappes et manieurs de couteau de la région. Rosalie Van den Vonder ! Son nom surgit comme par magie. Au nouvel an 1914, elle sortait d’une salle de bal avec un homme à son bras. Là, un certain Egide Mariën — qui les avait menacés plus tôt dans la soirée — a ouvert le feu. Rosalie sera blessée à l’épaule, son cavalier au bras. Après avoir tenté de retourner l’arme contre lui, Mariën est arrêté. À son procès, il expliquera que Rosalie lui avait promis sa main.

Je ne sais si Marie, sa fille, ma grand-mère, aurait apprécié que je remue ce passé qu’elle avait enfoui. Je ne crois pas qu’elle me regarde de quelque part. Néanmoins, j’espère qu’elle sait que si j’ai fouillé ces vieilles histoires, c’était pour mieux comprendre de quel monde nous venions, elle et moi. Un monde où, finalement, ce qui importe le plus n’est pas d’être Wallon, Flamand ou autre chose. Ces identités héritées qui ne disent pas tout. Et souvent nous mentent.