Sanctionner les chômeurs : « Faire diversion, faire division »

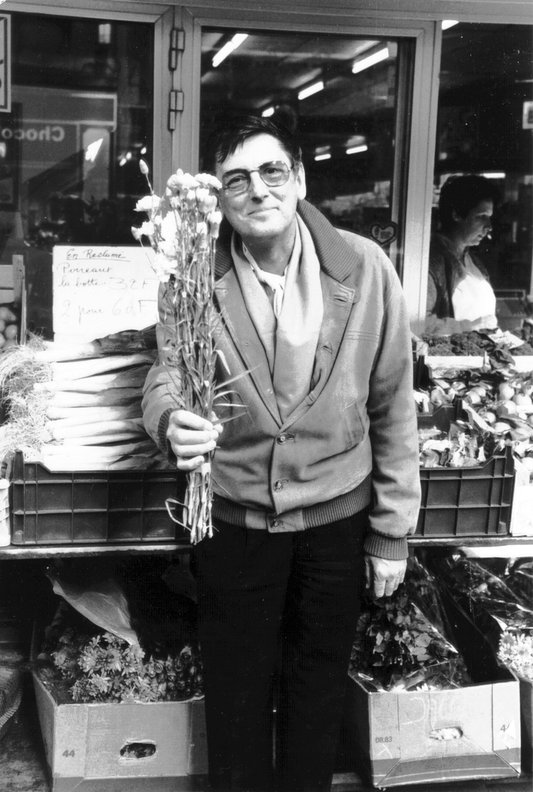

Interview de Cédric Leterme (Gresea)

Interview (CC BY-NC-ND) : Louis Van Ginneken

Publié le

L’année électorale qui vient de s’écouler a été particulièrement hostile aux « chômeurs ». Pourquoi tant de violence ? Que produisent les discours sur « l’assistanat » ? Les Territoires zéro chômeurs permettent-ils de repenser les questions du chômage, du travail et de l’emploi ? Entretien avec Cédric Leterme (Gresea).

Faire confiance en la capacité des « chômeurs » de longue durée à se créer un travail qui répond aux besoins sociaux et environnementaux de leur quartier. C’est ce qu’expérimentent depuis 2022 les « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) en Wallonie. Lire notre reportage, publié dans Médor n°37.

En complément de ce reportage et pour comprendre la pertinence comme les limites du dispositif, Médor a opéré un détour. Avec Cédric Leterme, docteur en sciences politiques et chargé d’études au Gresea, nous avons abordé le contexte actuel du chômage et une brève histoire de l’insertion socioprofessionnelle.

L’occasion de démonter, au passage, les idées reçues selon lesquelles les personnes au chômage seraient inactives, le travail serait un devoir et la « valeur travail » ne serait qu’un truc de droite.

Cet entretien a été réalisé en public le 12 décembre à Liège, dans le cadre des Sorties de Médor. L’échange a été raccourci et reformulé par endroits, par souci de clarté.

Pourquoi tant de violence envers les chômeurs pendant les campagnes électorales de 2024 ?

Parce que ça marche, manifestement. Peut-être qu’il faut commencer par se demander pourquoi c’est étonnant que la chasse aux chômeurs revienne de manière aussi violente dans le contexte actuel. Il y a un décalage entre la violence du discours et la réalité du chômage.

On est dans une période où le chômage est historiquement bas. Il ne cesse de baisser depuis 2015, en particulier pour les chômeurs de longue durée, ceux directement dans la cible du nouveau gouvernement, qui veut limiter à deux ans le bénéfice des allocations d’insertion. On dépeint le système d’assurance-chômage comme monstrueusement généreux. On dit qu’il entretiendrait l’assistanat. Or, ce n’est plus du tout le cas. Et par ailleurs, les conditions d’accès au chômage n’arrêtent pas d’être durcies depuis 40 ans.

En 1980, on a instauré le statut de cohabitant qui diminue drastiquement les bénéfices du chômage dans le temps. En 2004, vient l’activation qui force les gens à prouver qu’ils cherchent activement du travail, sans quoi il y a des sanctions et exclusions à la clé. À partir de 2012, la dégressivité accrue fait qu’au bout d’une certaine période, quasiment tout le monde tombe sur un chômage qui se situe en dessous des seuils de pauvreté.

Donc oui, le chômage reste théoriquement illimité dans le temps mais, après quelques années, le bénéfice devient dérisoire.

Les chômeurs complets indemnisés depuis plus de deux ans ne sont que 58 000 en Wallonie.

Ce discours sur l’assistanat vise à faire diversion, à passer sous silence d’autres phénomènes qui sont autrement plus scandaleux.

Par exemple, en 2024, les entreprises en Belgique ont bénéficié de 16 milliards d’euros de subsides salariaux. Or, elles n’ont payé que 13 milliards d’euros d’impôts des sociétés. Donc elles bénéficient de plus de subsides que ce qu’elles paient en impôts. Et pour rappel, l’entièreté du budget chômage, c’est 6 milliards d’euros. Financé presque exclusivement par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes.

Donc ce discours fait diversion, fait division. Et c’est surtout une façon de mettre sous pression le marché du travail.

Quel est l’effet de ce discours, sur les chômeurs comme les travailleurs ?

Le but des attaques n’est pas que les chômeurs trouvent du travail, c’est qu’ils en cherchent. L’intérêt du chômage pour les libéraux est de faire en sorte que les gens qui n’ont pas d’emploi fassent pression sur ceux qui ont un emploi, pour que ces derniers ne revendiquent pas trop. Si vous avez 20 chômeurs prêts à accepter un boulot, la personne qui a ce boulot serait plus susceptible d’accepter des conditions de travail détériorées.

Ça marche d’autant mieux quand ces 20 personnes-là sont désespérées, stigmatisées, mises dans des situations impossibles. C’est ça le but de ces discours : mettre sous pression le marché du travail.

Une explication de la victoire de la droite en Belgique est qu’elle a fait campagne sur la valeur travail.

Elle profite bien d’un côté profondément ambivalent de la valeur travail. Le travail est en fait quelque chose qui est positivement connoté pour plein de gens. Et pas forcément pour de mauvaises raisons, d’ailleurs.

Le travail et la valeur travail, renvoient à se rendre utile, à faire des efforts, pour soi, pour sa famille, pour participer au développement de la société, etc. Le problème, c’est que la droite instrumentalise cette valeur et elle la dévoie doublement.

D’abord, elle en fait un devoir et pas un droit. Le travail est un droit, reconnu dans la Constitution, pas un devoir. Quand on entend récompenser la valeur travail, c’est en réalité punir celles et ceux qui ne travaillent pas, dans une optique disciplinaire. Ce n’est pas mieux rémunérer ceux qui travaillent.

Ensuite, on parle du travail dans une conception étroitement capitaliste. Ne sont « travail » que les activités qui reproduisent et valorisent du capital. Tout le reste, qui participe à satisfaire des besoins socialement utiles mais qui ne sont pas rémunérateurs, n’est pas considéré comme du travail.

Il y a un mythe à démonter : les chômeurs ne sont pas inactifs. Un certain nombre d’entre eux travaille.

Non seulement la plupart travaille dans la conception étroitement libérale du travail. C’est-à-dire qu’ils sont présents sur le marché du travail. Mais ils ne le sont pas assez pour rouvrir leurs droits aux allocations de chômage. Quand vous travaillez à mi-temps ou en interim, c’est quasiment impossible.

Par ailleurs, beaucoup de « chômeurs » occupent leurs journées de manière autrement plus utile socialement que des gens dans des emplois formels. Et donc c’est cette discussion-là qu’il faut arriver à avoir à gauche. Arriver à dire « on ne revendique pas de ne rien faire, on est pour un autre travail que celui qui consiste à se mettre au service d’activités dont le seul but est de faire croître le PIB. » Il faut se réapproprier la valeur travail mais la redéfinir dans une perspective qui est radicalement anticapitaliste.

Est-ce qu’il vaut mieux un chômeur qui s’occupe d’une école de devoirs, qui garde les gosses des voisins ? Ou est-ce qu’il vaut mieux le forcer à travailler dans des entrepôts logistiques pour livrer des colis et se casser la santé ? Dans ce cas-là, il travaillera certainement. Mais après, est-ce que la société s’en porte mieux ? C’est un vrai débat.

La gauche n’est pas du tout étrangère au durcissement des conditions d’accès au chômage.

Le statut de cohabitant, c’est un ministre socialiste qui l’impose. L’État social actif en 2004, c’est Franck Vandenbroucke, un socialiste. La dégressivité, en 2012, c’est Di Rupo. Donc de fait, il y a une très lourde responsabilité de la gauche. Et pas qu’en Belgique, d’ailleurs. Mais alors c’est une certaine gauche, c’est-à-dire la gauche sociale-démocrate, qui se revendiquait d’une « troisième voie ».

Entre le retour à des stratégies collectivistes, keynésiennes, et le néolibéralisme pur et dur de Thatcher et Reagan, nos gouvernements ont opté pour une « troisième voie ». Cet état social actif qui, pour ne pas entretenir les chômeurs dans l’assistanat, va rendre les allocations conditionnées au fait de prouver en permanence qu’on cherche du travail.

La sécurité sociale est ainsi instrumentalisée pour l’inverse de son but originel. Elle met sous pression et intensifie le caractère concurrentiel du marché du travail.

Qu’indiquent les études sur l’exclusion des chômeurs ?

Une étude sur la dégressivité et une autre sur la limitation dans le temps des allocations sont arrivées à la conclusion que ça n’avait pas eu l’effet escompté de retour à l’emploi. Au contraire, cela a eu des effets contre-productifs. Environ la moitié des personnes qui sont exclues du chômage n’ont pas droit au CPAS. Et ces personnes-là, on ne sait pas où elles vont, on perd contact avec elles. On parle de sherwoodisation, de personnes qui disparaissent dans la forêt de Sherwood. Cela précarise et exclut encore davantage des personnes qui étaient déjà en difficulté.

Ça n’active pas les gens et pourtant, on revient en permanence avec cette idée. Donc c’est bien la preuve que le but n’est pas que ça marche.

Un argument qui est souvent invoqué est celui des métiers en pénurie à combler.

On dit qu’il y a des milliers et des milliers de métiers en pénurie. Par contre, personne ne sait objectiver leur nombre exact. Ce qu’on a, c’est des listes de secteurs dans lesquels les employeurs annoncent avoir des difficultés à recruter. Ce n’est déjà pas la même chose.

Ce qu’on sait, par contre, c’est que la plupart des secteurs en question sont des secteurs où les conditions de travail sont très compliquées. Mais si les chômeurs n’ont pas envie d’y aller, on va les forcer à y aller.

Il y a aussi un problème de décalage entre les qualifications requises et les qualifications des personnes. Donc c’est un enjeu de formation et d’éducation. Or, on est en train de saquer dans l’enseignement au même moment.

Raccrocher toutes ces personnes sherwoodisées et travailler sur la formation sont les missions des associations d’insertion socioprofessionnelle (ISP). Mais la droite ne cache pas son scepticisme quant à son efficacité – la DPR acte d’ailleurs une rationalisation de ses subventions. Est-ce que la droite a raison : l’ISP ne permet pas vraiment de ramener les personnes vers l’emploi ?

L’ISP est aujourd’hui évaluée à cette aune-là, ce qui est dramatique. On en a fait uniquement des assos de remise à l’emploi, voire de disciplinarisation et de formatage des chercheurs d’emploi.

Mais l’ISP émerge dans le milieu des années 70 sur le constat qu’il y a un chômage de masse, que c’est du gâchis, qu’il y a des besoins non rencontrés et qu’il y a plein de gens qui ont envie de faire des trucs. Il y a l’idée de créer des projets communautaires, de repenser le travail, de fonctionner en autogestion, et d’essayer par ce biais-là de faire de la place à des personnes en pauvreté ou avec des parcours cabossés. C’étaient des initiatives idéalistes, communautaires, qui visaient aussi un projet de transformation de la société. Une philosophie qui n’est pas éloignée de celles des Territoires zéro chômeur.

Qu’est-ce qui leur est arrivé ?

À partir des années 80, il y a un mouvement de regroupement de ces structures, pour revendiquer de l’aide des pouvoirs publics. On est aussi en plein tournant néolibéral, une époque de politiques d’austérité qui vont créer du chômage, de la précarisation, des exclusions. On coupe dans les budgets de l’enseignement. L’ISP sera vue comme une opportunité de gérer ces problèmes-là, à moindre frais.

Avec l’activation, les gens sont obligés de prouver qu’ils recherchent du travail ou qu’ils se forment, notamment dans les structures d’ISP. Celles-ci se retrouvent enrôlées malgré elles, en voyant arriver des publics qui sont là parce qu’ils ont l’ONEM aux fesses. Elles ont été créées pour traiter de l’exclusion et tenter d’intégrer les gens mais se retrouvent au service d’une disciplinarisation. Il y a un malaise profond dans la profession.

On oublie de plus en plus le « socio » de « socioprofessionnel », on oublie l’idée que l’emploi est un moyen au service de la réinsertion et de l’émancipation individuelle et collective.

Le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) a le mérite de revenir à la question de l’emploi souhaité et de son utilité pour la collectivité. Mais le modèle a aussi des limites, lesquelles ?

La philosophie qu’il y a derrière est extrêmement intéressante parce qu’elle repolitise le travail. Partir des besoins d’un territoire qui sont identifiés collectivement et faire correspondre ça avec des aspirations, des compétences d’individus sans passer par le marché, c’est pour moi extrêmement intéressant. Ça peut préfigurer d’une façon intéressante de réorganiser le travail à l’échelle de la société. Et Dieu sait qu’on a besoin de le faire, ne fût-ce que par rapport à la crise environnementale.

Mais comme souvent, de la théorie à la pratique, il y a un gouffre.

En Wallonie, on s’inspire du modèle français mais sans qu’il y ait de décret. On se retrouve avec 17 expériences très diverses, qui n’appliquent pas une méthode qui a été clairement élaborée. Beaucoup s’inscrivent en fait dans des initiatives d’ISP qui existent déjà par ailleurs, ou qu’elles prolongent voire complètent.

Officiellement, ces projets sont censés aller chercher les personnes qui sont le plus éloignées de l’emploi, qui ne figurent pas sur les listes de l’ISP ou du CPAS.

Sauf que les contraintes de résultats, de rentabilité, de fonctionnement, incitent les structures TZCLD à ne pas aller chercher ces personnes éloignées. Elles vont aller chercher celles qui sont les plus susceptibles de revenir rapidement à l’emploi, vont sélectionner leurs bénéficiaires — vous citez l’exemple de Mickaël dans votre reportage.

Dans ce contexte, je ne suis pas certain que les chômeurs aient vraiment une totale liberté de créer et choisir leur emploi. Et surtout, est-ce qu’ils peuvent vraiment dire « j’arrête » sans que leurs allocations ne soient menacées ?

Une autre inquiétude est celle des syndicats, par rapport à la création d’un nouveau sous-statut, qui va détricoter le droit du travail au nom de la remise à l’emploi des personnes les plus éloignées (Cédric Leterme fait ici référence au projet de loi de soutien aux Territoires zéro chômeur de Pierre-Yves Dermagne, alors Ministre fédéral de l’Économie et du Travail., NDLR). Les flexi-jobs c’était pareil. Ils ne concernaient que l’horeca et maintenant, on parle de les appliquer à l’entièreté de l’économie. La critique des syndicats est également que, dans le projet TZCLD, il n’y a pas d’obligation à respecter les barèmes minimaux de certains secteurs.

-

Centre de recherche et d’information sur l’économie internationale et ses impacts sociaux, écologiques et culturels. Résolument engagé à gauche, le Gresea propose des formes de résistances et d’alternatives au modèle économique dominant.

↩