- ép. 3

L’explosion

Textes (CC BY-NC-ND) : Lucie Tesnière

Publié le

À 54 ans, après avoir côtoyé le danger pendant des années, Réal manipule une munition allemande qui lui échappe des mains.

En 2015, Réal est seul au triage, la plateforme où sont ramenés les obus retrouvés en Belgique. Il est 14 h 30. Plus que quelques heures avant de rentrer à la maison. « Je vérifie à ce moment-là une munition allemande de la Première Guerre mondiale, un pot éclairant. » C’est un objet tiré au-dessus du champ de bataille la nuit. Doté d’un mini parachute, il se consume pendant la trajectoire et illumine le terrain.

« Le pot tombe. Je veux le ramasser. Je m’accroupis. Il prend feu. » Des flammes puissantes jaillissent et sont propulsées sur ses genoux, ses mains et sa figure. Brûlure intense. « Je ne panique pas. Je reste calme. Je secoue mes mains. Mes gants chutent. Les flammes rentrent par la manche contre mon bras droit. »

Un collègue accourt et voit son corps en feu. Il l’arrose abondamment. « Je me dis : ça va aller, ça va aller. Je regarde mon corps : je me vois entier. Mes mains sont normales. Ça va. »

Méconnaissable

Avant d’être transféré à l’hôpital civil d’Ypres, Réal appelle sa femme : « J’ai eu un accident, mais c’est pas grave. » Un collègue emmène Marianne au chevet de son mari : « On lui avait mis une couverture argentée, pour ne pas qu’il ait froid. Il n’avait pas l’air d’avoir mal. On lui avait sans doute donné quelque chose. » Dans la soirée, une ambulance conduit Réal au centre des grands brûlés de l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek (Bruxelles). Transport. Salle d’opération. Réal se souvient : « Il est minuit quand je rentre dans la chambre. Allongé sur le lit, j’aperçois tout à coup mes mains. Elles ont tellement gonflé que je ne les reconnais plus. »

Marianne passe le surlendemain à l’hôpital avec les enfants. « Là, c’est le choc ! Impossible de le reconnaître. Son visage, c’est un ballon de rugby. Heureusement que je l’avais vu le jour même. En fait, la peau brûle encore trois jours après l’accident. »

« À l’hôpital, je suis bien soigné », raconte Réal. Mais les soins sont douloureux. On lui donne de la morphine. « Alors je divague. Des collègues passent. Mon beau-frère fait cent trente kilomètres pour venir me rendre visite. Je ne les reconnais pas. J’ai des visions. J’attends un bus que je ne vois jamais arriver. »

8 paires de gants

Ensuite, c’est la revalidation à la maison. Des soins, de la kiné. Réal porte des gants compressifs, faits sur mesure pendant dix-huit mois pour aplatir les cicatrices. « Huit cents euros la paire, achetée trois fois par an. Je devais les mettre vingt-trois heures sur vingt-quatre. J’ai subi trois opérations pour pouvoir ouvrir la main et prendre des objets. »

Réal regarde les gants sur la table : « Quand je vois ça… Ça fait drôle. »

De retour à la maison, il n’est plus le même homme. « Quelque chose n’allait pas. C’était cassé. Je n’avais plus envie de sortir, je restais enfermé. Normalement, j’adore les animaux, là je ne voulais pas promener le chien. J’ai été suivi psychologiquement. Une heure au téléphone chaque semaine. Avoir ça à deux ans de la pension, ça fait un peu mal, quand même. J’aurais aimé faire une carrière complète sans incident. »

Et puis, Réal surmonte ces moments difficiles. Il reprend la routine et recommence à travailler. D’abord au niveau administratif. « Je forme de nouvelles équipes de démineurs, je fais des fiches. » Les derniers mois avant sa retraite, il demande à retourner en mission. Pourquoi cette décision ? « Je ne voulais pas rester sur un échec. J’avais envie de quitter la profession par la grande porte. »

« On a peut-être sauvé des vies »

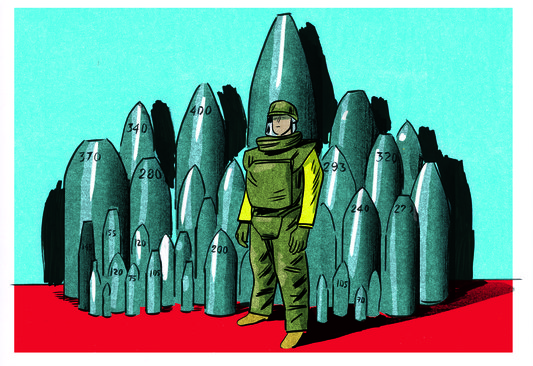

Quand on lui demande s’il se souvient de sa dernière opération de déminage, il raconte : « J’étais en mission pour ramener des munitions dans la région de Warneton (Hainaut). On avait passé la journée à déterrer des obus dans un champ, dont un qu’on a dû porter à trois. De retour à la base, au moment de sortir le dernier obus hors de la camionnette, j’ai dit à mon collègue : celui-là, il est pour moi ; ce sera le dernier. C’était un obus allemand. »

Réal suit le protocole pour les obus qui ont passé 100 ans sous terre. Ils ne peuvent être désamorcés. C’est en essayant de le faire qu’on risque l’explosion. Du coup, les démineurs le nettoient, l’identifient. Plus tard, ils le feront exploser sur une plaine dédiée à leur destruction. « Je l’ai regardé un bon moment. Je l’ai sorti de la camionnette pour le déposer sur le bac rempli de sable. J’ai enlevé mes gants et j’ai dit : maintenant, c’est fini. J’avais porté des milliers d’obus. À partir de là, je pouvais souffler. Le lendemain, je partais à la retraite. »

Parfois des reportages à la télévision filment l’endroit où Réal a travaillé. « Ça fait toujours quelque chose de revoir ces lieux. Maintenant à la fête annuelle qui réunit les démineurs à la Sainte-Barbe — la patronne des corporations liées au feu — il y a des nouveaux qu’on ne connaît pas, ils nous dévisagent bizarrement et puis après quelqu’un leur dit : bah oui, lui, il a travaillé 27 ans. Et là, tout de suite, c’est autre chose. »

« Quand je regarde toutes ces années, je ressens quand même un peu de fierté à avoir nettoyé, manipulé ces munitions, à les avoir détruites. On a peut-être sauvé des vies. »

« Et puis, il fallait bien que quelqu’un le fasse. »