« Vous allez vraiment parler de masturbation ? »

Deux ans après la campagne anti-Évras

La campagne anti-Évras de 2023 et son flot de fake news ont laissé des traces. Deux ans après, dans les écoles, on se retrousse encore les manches pour apaiser les peurs.

Depuis 2023, un étrange phénomène frappe certaines écoles primaires. Celui des chaises vides, pile le jour des animations Évras (Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) en classe. Chloé Collette, coordinatrice du planning Infor Femmes de Liège et animatrice Évras, observe ce syndrome régulièrement. « Pour que ça ne se reproduise pas, on préconise aux écoles d’expliquer que l’Évras fait partie du programme scolaire, mais sans donner de dates précises. » Parce que selon elle, ces chaises vides ont des effets délétères : « Les jeunes absents aux animations peuvent ensuite entendre une version dénaturée ou seulement les éléments les plus “choquants” dans la cour de récré. »

Les animations Évras étant des lieux d’échanges et de partage, certains élèves peuvent évoquer des sujets comme des changements dans leur corps, des scènes sexuelles auxquelles ils et elles auraient été confrontés parfois sans le vouloir, ou même différentes formes d’abus. « On parle d’intime, donc les enfants qui n’entendent que les bribes de la cour de récré peuvent se retrouver en difficulté et en incompréhension par rapport à celles et ceux qui ont assisté à l’animation et avec qui nous avons débattu et discuté dans un cadre safe… »

Certes, les élèves ont tous le même âge, mais à chaque classe, sa réalité. « Dans la même semaine, je peux avoir une animation où les sixièmes posent des questions précises sur la sexualité et une autre où, quand on évoque le mot “poil”, tout le monde est en mode “oh, oh, uh, uh”. Notre métier est de nous adapter. »

Conflits de loyauté

C’est il y a deux ans qu’a été voté l’accord de coopération rendant obligatoires les animations pour tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles (minimum deux heures en 6e primaire et en 4e secondaire). En secondaire, pas de phénomène de chaises vides, car l’Évras était déjà bien implantée, mais concernant les plus jeunes, c’est une autre affaire…

Qu’est-ce qui pousse les parents de certains élèves de primaire à leur faire brosser les cours le jour J ? Les polémiques alimentées par des groupes religieux, de droite radicale ou complotistes et répandues à la suite du vote de 2023 circulent-elles encore vraiment ? Oui, répond Emmanuelle Zimmer, animatrice Évras depuis vingt ans et qui travaille au Centre de planning familial Willy Peers à Namur. « Au départ, ce qui avait mis le feu aux poudres, c’étaient certains passages du guide Évras – un guide à destination des pros et en aucun cas des enfants – qui ont été sortis de leur contexte et partagés sur les réseaux de façon idiote. »

En tête des craintes, notamment, les sections liées à la transidentité. Une mère a tourné une vidéo particulièrement virale qui disait : « Ils veulent faire de nos gamins des trans. » « On a aussi dit que nous faisions entrer les pédophiles dans les écoles ou qu’on apprenait aux enfants à se masturber. C’est n’importe quoi… et très violent comme accusations ! », s’énerve Emmanuelle Zimmer. N’importe quoi, n’empêche que ce beaucoup-de-bruit-pour-rien continue de semer le doute. La professionnelle est régulièrement contactée par des parents qui ressentent le besoin d’être rassurés. « Récemment encore, j’ai reçu de la part d’une connaissance une vidéo sur un contenu de genre : “Attention, l’Évras va sexualiser vos enfants.” Elle m’a dit : “Je voudrais quand même ton avis là-dessus.” »

Autre conséquence de ce brouhaha, des enfants-éponges se retrouvent coincés dans un conflit de loyauté entre ce qu’ils entendent à la maison et ce qu’on leur raconte à l’école.

« Après l’animation Évras, l’une de mes élèves n’a pas osé ramener la documentation qu’elle avait reçue chez elle. Elle m’a demandé de tout garder. Le fait que ce soient des personnes extérieures à l’école qui viennent donner les animations réveille des soupçons chez certains parents, et donc chez certains enfants », témoigne anonymement une institutrice de sixième primaire d’une école catholique du sud de Bruxelles.

Chloé Collette, elle, se souvient d’une petite fille au sein d’une école fondamentale liégeoise : « Elle me demandait avec insistance “c’est le cours d’Évras ?” en se montrant très inquiète. Je l’ai rassurée et lui ai répété qu’il ne s’agissait pas d’un cours, mais d’une animation pour répondre aux interrogations des élèves. Tout s’est bien passé. Mais quand son père est venu la chercher, la petite a commencé à pleurer. »

Le père a alors débarqué dans la classe pour demander à Chloé Collette des explications. « Et heureusement, on a pu discuter. Ça a été super-constructif. Il a compris ce qu’on faisait, qu’on parlait de corps, de limites, de relations à soi, aux autres et il s’est dit “ah oui, d’accord, OK, vous n’allez pas leur apprendre des positions sexuelles”. »

Dialogue

Les Filles de la Sagesse, Mons. Pendant des années, ici, en sixième primaire, c’est le centre psycho-médico-social (PMS) qui proposait une animation « puberté ». À la suite du nouveau décret, le directeur, Monsieur Delalieux, est redirigé vers le centre de planning familial Les Arbas. Pour désamorcer les potentielles craintes, il mise sur la transparence. Et organise une réunion d’info avec les parents. Dans le public : que des mamans.

« Au début, certaines nous ont demandé si on allait parler de masturbation, de pornographie… On les a rassurées et nous leur avons présenté nos outils comme “Tom et Léa” », explique Clara Mouchart, assistante sociale et animatrice Évras pour le planning Les Arbas. Aux sceptiques : Tom & Léa n’est pas un film X mais un outil illustré qui traite de boutons, de poils, de règles, d’érections ou de crise d’adolescence. « Nous avons aussi réalisé une évaluation en juin avec les parents, qui étaient beaucoup plus apaisés qu’à la première rencontre. Nous avons notamment discuté du vocabulaire qu’on utilise pour nommer les parties intimes : le pénis et la vulve. Certains parents sont parfois mal à l’aise avec ces mots, mais c’est beaucoup plus simple pour les enfants de connaître les bons termes », insiste l’assistante sociale.

Bonne nouvelle : dans les écoles où l’Évras était déjà normalisée, la polémique n’a absolument rien changé.

Institut Sainte-Ursule, Molenbeek. Fadila Mezraoui y travaille comme modératrice. Depuis 25 ans, elle fait le lien entre les parents, la direction et les profs. « Quand il y a eu la levée de boucliers et les écoles incendiées, les parents se sont interrogés sur le pourquoi des manifs, et nous leur avons expliqué qu’il y avait eu de la désinformation. Une simple discussion a suffi à rassurer… »

Des discussions, il va en falloir probablement encore, car si elles sont désormais moins médiatisées, les campagnes anti-Évras continuent de sévir. Le 5 juin dernier à Namur, le groupe « Innocence en danger » donnait une conférence sur « les enjeux du guide Évras ». Pour débattre de ses bienfaits ? Probablement pas puisque l’association a introduit avec d’autres un recours auprès du Conseil d’État en vue de faire annuler les décrets qui approuvent l’accord Évras. Le 15 mai 2025, la Cour constitutionnelle a rejeté ces recours. Mais les détracteurs, eux, continuent de souffler sur les braises.

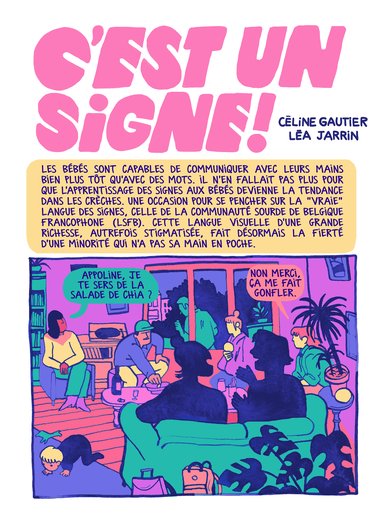

Jehanne Bergé, qui signe cet article, a coréalisé pour le média Les Grenades un podcast sur le sujet. Cette immersion sonore au cœur des animations, intitulée L’Évras en vrai, est disponible sur Auvio. Elle est également l' ;autrice de ce reportage BD publié dans Médor en septembre 2021.