Les derniers enfants d’Antoine

A-t-on loupé la bonne religion ?

Rue de la Briqueterie, Retinne.

Un ouvrier métallurgiste liégeois qui fonde une religion, c’est plutôt rare. Surtout quand il propose de combiner fluide et guérison. Culte populaire à succès au début du XXe siècle, l’antoinisme est au crépuscule de son existence… bien qu’il semble tellement actuel aux yeux de ses derniers adeptes.

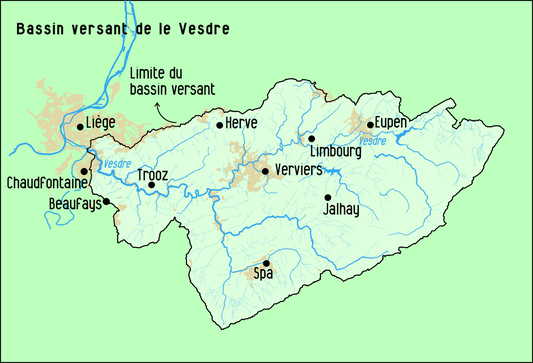

Bernard restera anonyme. Cet homme élégant, souriant et légèrement dégarni, n’a pourtant rien d’une source d’information à protéger à tout prix. Simplement, il est sous le coup du vœu de confidentialité émis par le Conseil de son culte. Alors il reste incognito. Mais lui au moins, il accepte le contact, là où tous les autres membres actifs du mouvement se sont rétractés après avoir dit oui. Tous planqués derrière un même refrain : « On ne fait pas de prosélytisme. » Le fondateur du culte, Louis-Joseph Antoine (1846-1912), aurait lui-même fait détruire 8 000 livrets qu’il avait pourtant édités pour faire connaître l’antoinisme. « Le recrutement n’est pas inscrit dans nos statuts, nos écrits ou nos façons de voir les choses », souffle Bernard avec un débit rapide, mais une voix chaleureuse. « On n’a pas la volonté de conquérir le monde ni d’expliquer aux gens comment ils feraient mieux que ce qu’ils font déjà. » De quoi laisser planer le mystère autour de l’antoinisme, 114 ans après sa création, 112 ans après les funérailles de son créateur devant 15 000 personnes et 56 ans après la construction du dernier des 31 temples érigés en Belgique. D’inspiration chrétienne, il s’agit du seul mouvement religieux belge puisqu’il est né en 1910 à Jemeppe-sur-Meuse par la grâce de Louis-Joseph Antoine. Une fameuse prouesse pour cet homme modeste et peu lettré, ancien ouvrier mineur, métallurgiste, enrôlé comme soldat lors de la guerre franco-allemande de 1870, puis notamment reconverti en marteleur, portier et marchand de légumes.

Les écrits de son époque le dépeignent comme un être pieux, d’abord investi dans la religion catholique, puis le spiritisme et enfin le nouveau spiritualisme. Après s’être découvert des dons de guérisseur, il enchaîne jusqu’à 150 consultations individuelles et gratuites par jour au début du XXe siècle. Outre la prière et le magnétisme, le Père conseille alors parfois le recours à certaines drogues ou tisanes de plantes, ce qui lui vaudra 78,25 francs belges d’amende pour exercice illégal de l’art de guérir. Antoine recentre ensuite sa méthode thérapeutique sur la seule foi comme outil de guérison de l’âme et du corps. Selon la sociologue française Anne-Cécile Bégot, dépositaire d’une thèse sur l’antoinisme, ce mystérieux personnage à la barbe d’une rare longueur aurait fait la synthèse des doctrines qui l’ont marqué, de ses propres réponses aux douleurs dont il a souffert à l’estomac, et de ses expériences personnelles, lui qui a accidentellement tué un camarade à la guerre pendant un exercice puis qui a perdu son fils très jeune. « La notion de fluide, que l’on peut comparer à l’aura ou au karma, illustre parfaitement l’aspect syncrétique (NDLR, réalisant la fusion de différentes visions) de cette théorie, glisse-t-elle. Il s’agit d’une forme d’énergie spirituelle, d’un support symbolique, dans lequel les fidèles peuvent projeter beaucoup de choses en fonction de leur cas personnel. »

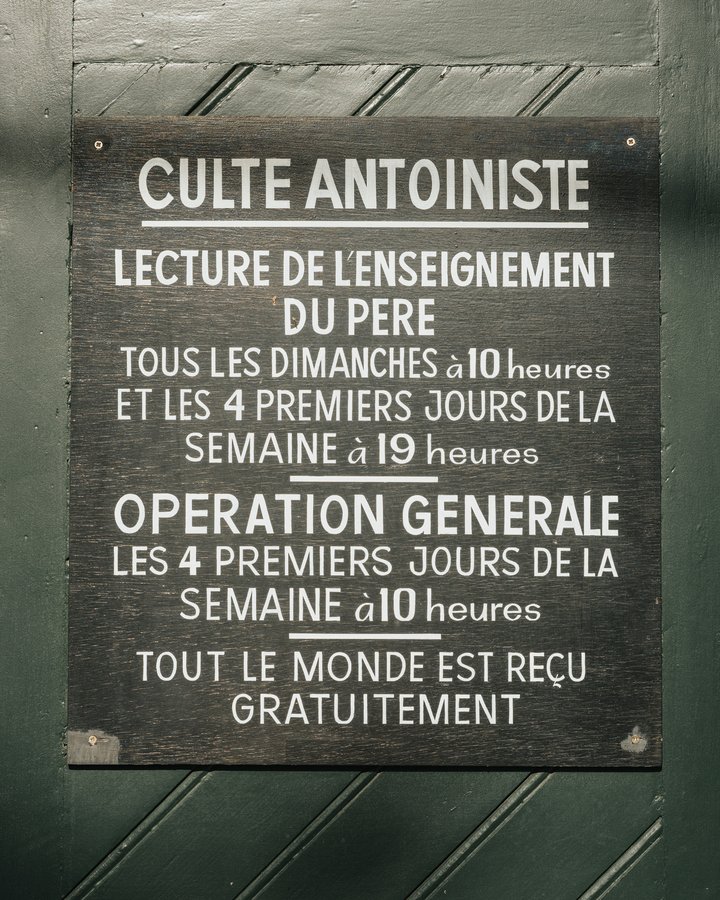

Bernard a beau être de nature causante, il comprend la réserve imposée par son Conseil. Il décidera d’ailleurs de mettre fin aux entretiens après s’être ouvert à deux reprises à Médor. La première rencontre remonte à un jour d’octobre. À l’intérieur de la maison de sa maman, une trois-façades cachée derrière trois petits platanes d’une commune ouvrière proche de Liège. Sans café. Plutôt une eau pétillante. Cela fait alors une dizaine d’années qu’il se définit comme antoiniste. En tant que desservant, sorte de cousin du curé à la tête d’une paroisse, Bernard est chargé de « faire service » au temple. Plusieurs fois par semaine, il réalise la lecture des « dix principes fondateurs du Père », s’occupe de « l’Opération », soit la diffusion du fluide, et reçoit une dizaine d’adeptes à qui il prête l’oreille en consultation individuelle. « L’antoinisme m’a permis d’atteindre un équilibre personnel », dit celui qui avait jusque-là consacré une bonne partie de sa vie à chercher des réponses dans des ouvrages du monde entier. Il a fini par les trouver à deux pas de chez lui.

Antoine depuis toujours

Pour expliquer la doctrine de l’antoinisme, Bernard s’arme d’un stylo, d’un bout de papier et met en garde : il est mauvais en dessin et le culte guérisseur ne fait pas de miracles. « Il peut en revanche soigner l’âme, parce que les maladies que l’homme développe sont dues à des façons de vivre », débute-t-il avant de tracer différents cercles traversés par des flèches. « L’individu évolue dans les fluides, que je définis comme des énergies ou des pensées, tel un poisson dans l’eau. S’il les utilise pour essayer d’être moins affecté par ce qui lui arrive, par exemple des microbes, c’est tant mieux. S’il parvient à émettre une pensée désintéressée, il va alors sortir de son environnement pour atteindre un état encore plus éloigné et ne plus être affecté du tout. » Animé par son goût prononcé pour l’art martial, Bernard s’en remet même, certes avec nuance, à Jean-Claude Van Damme. « C’est un clown, mais aussi un champion international ; donc je pense qu’il n’a pas tout à fait tort quand il dit qu’il faut être “aware” : il faut laisser venir les choses plutôt que d’essayer de les changer. » L’antoinisme inviterait donc l’être humain à évoluer spirituellement à travers la maladie pour accéder à une sorte de salut. Comment, concrètement ? Le « desservant » l’ignore.

« L’antoinisme ne s’explique pas vraiment, il se vit. » Alors Bernard le vit. Longtemps, il a préféré tracer son chemin seul, sans être adepte de quoi que ce soit. Il voulait donner du sens à sa vie, s’affranchir d’un père au fort tempérament. Il a vécu des expériences perturbantes aussi. Un jour, sur le lit de mort de son paternel, il dit avoir perçu, comme on voit un souvenir, trois entités prêtes à emporter le mourant. Plus tôt, vers 20 ans, il ressent subitement une vive douleur dans le dos, comme si on y enfonçait une épée. Pendant six mois, personne ne peut lui expliquer cet étrange mal. « Puis j’ai découvert que si je me persuadais qu’une aspirine allait m’aider en agissant là où il faut, j’étais sur pied vingt minutes après l’avoir ingérée. Si je la prenais en rogne ou pressé, il ne se passait rien, même avec une boîte entière. C’est lié à l’acceptation d’une situation et à la modification de ce qu’est la douleur. » Cette même attitude face à la maladie le sauvera bien des années plus tard quand on lui détecte un cancer. Au départ, il a pourtant envie de « tuer le médecin » tellement il est en rage. Évidemment, il ne passe pas à l’acte et s’ouvre de nouveau à cette forme d’acceptation. « Quelque part, je pensais déjà de la même façon qu’aujourd’hui. Je dois m’appeler Antoine depuis toujours sans le savoir. »

Sa rencontre avec l’antoinisme est pourtant plus récente, elle date du début de ce siècle. Après le triple choc d’une rupture amoureuse, d’un déménagement et d’un changement de boulot. Guéri un peu miraculeusement d’une récidive de son cancer, Bernard se laisse alors de la place pour accueillir une nouvelle pensée. Il se promène beaucoup, passe un matin devant un temple du culte guérisseur. « C’est ouvert. » Alors il entre. « Il n’y a personne, rien, je ne comprends rien, mais je trouve l’endroit sympa, je m’y sens bien. » Sans trop savoir pourquoi, il revient les jours suivants. Il va quand même bien se passer quelque chose… « Petit à petit, je commence à percevoir des trucs. Je me sens rassuré, notamment par rapport à ma rupture. » Un soir, peu avant 19 h, un frère l’invite à prendre en charge la Lecture. Bernard n’a aucune idée de la façon de procéder, mais il n’y a pratiquement personne dans l’assemblée, donc il monte à la tribune. Où c’est la révélation. « D’un coup, je me retrouve sur un nuage, c’est un autre fluide. Extraordinaire. » Tout s’accélère. Bernard reçoit rapidement une robe, cette sorte de soutane noire nullement obligatoire, puis accepte de prendre en charge « la Lecture et l’Opération » – chez les antoinistes, on y met des majuscules – ainsi que les consultations avec les fidèles. « Il n’y a eu pas d’examen, de grade à atteindre ou d’obligation d’aller à Rome à genoux. Je pensais qu’il fallait un diplôme, mais le frère m’a dit de suivre ma pensée. »

L’oreille populaire

Le temple de Jemeppe-sur-Meuse, sorte de Vatican de l’antoinisme depuis que le Père y a fait sa révélation, en 1906, est un bâtiment d’inspiration néo-classique teinté d’Art nouveau, dont la salle principale est divisée en deux étages par une élégante structure métallique. Le nom « Culte antoiniste » apparaît sur l’immense mur arrière d’un noir profond, suivi des horaires des lectures et des opérations et d’une tirade qui promulgue la foi comme seul remède au salut de l’humanité, le tout dans la police d’écriture des albums de Tintin. Ce dimanche matin, où nous poussons la porte, les fidèles se comptent sur les doigts de cinq mains. Les rares trentenaires présents n’ont qu’une influence modeste sur la moyenne d’âge. On est loin du succès populaire du début du XXe siècle, quand le mouvement revendiquait 300 000 pratiquants en Belgique. Consciencieux, frère Bernard s’avance et ignore les toussotements d’un adepte pour énoncer les « dix principes du Père », l’un sacrant la charité comme un devoir, l’autre encourageant à aimer son ennemi en vue de vies futures – la réincarnation fait partie de la croyance antoiniste. De manière plus globale, le culte liégeois invite tout individu à se centrer sur lui-même et à recevoir ce qu’il doit recevoir. En évitant au maximum la matière, ce qui peut se traduire par l’idée « d’être un citoyen responsable et capable de résister à la tentation consumériste » ; en ayant recours à la méditation, « une pratique gratuite, collective et à rebours de la société de la vitesse » ; en privilégiant aussi le végétarisme, « un régime alimentaire salutaire à l’ère du changement climatique ».

Après un long silence final, Bernard quitte la salle. Les fidèles suivent religieusement. Certains forment une file orientée vers un petit local, dans l’attente d’une audience privée où ils pourront confesser un malaise ou une question. Bernard dit apprécier ces instants d’intimité. « Les gens viennent et livrent tout, parfois dans une grande soupe. Chez le médecin, ils parlent de souffrances physiques, là c’est différent. Ils aimeraient qu’on les rassure, certains sont en attente d’une formule magique pour ressortir beau, grand, riche et fort, d’autres espèrent qu’on leur donne les numéros du Loto. Moi, je me laisse inspirer par ce qui se passe. Puis des fluides émergent et j’essaie de transmettre ce que j’ai perçu. Je ne peux parler que de ça. » Le desservant de Jemeppe-sur-Meuse rappelle à tous ses interlocuteurs qu’il ne faut « jamais arrêter de consulter le médecin », mais il admet que certains fidèles se raccrochent encore à la croyance du sacro-saint guérisseur au-dessus de la science. Selon la sociologue Anne-Cécile Bégot, « le culte doit une partie de son succès initial au recours à la guérison non expliquée (les exemples vont de cet ouvrier d’usine souffrant de l’estomac à ce troupeau de vaches qu’Antoine aurait préservé de morts mystérieuses, NDLR), l’autre à son origine ouvrière. Au début du XXe siècle, beaucoup ont vu à travers l’antoinisme une porte de sortie pour s’affranchir des tutelles de la médecine traditionnelle et du catholicisme, aux relents bourgeois ».

Rue de Tavier, Seraing (photo : Emilien Hofman)

Quai des Ardennes, Angleur.

Rue de la Briqueterie, Retinne.

Rue Rousseau, Jemeppe-sur-Meuse.

« Aujourd’hui, les adeptes refusant l’usage de la médecine conventionnelle sont rares », répond Guillaume Chapheau, un fidèle lillois exilé à Dortmund qui entretient un blog sur le mouvement belge. « Les antoinistes croient en revanche à la force de la pensée pour orienter le docteur vers le bon diagnostic. » Beaucoup de pratiquants, touchés par une maladie ou en quête de sens, sont avant tout animés par la recherche de soutien moral. Leur pratique s’apparente alors à une forme de psychanalyse : au fond d’un temple antoiniste, ils trouvent toujours quelqu’un pour les écouter sans juger. Avec son regard extérieur, il peut même éventuellement suggérer une nouvelle façon d’aborder un questionnement, un problème. Debout dans le hall du temple, ses consultations terminées, Bernard a le sourire de celui qui se sent investi d’une mission d’oreille populaire. « J’aime que l’antoinisme ne soit pas vraiment une religion, mais une conception de la vie qui offre une liberté de culte et une manière de composer “le croire” terriblement modernes », confie-t-il. Le frère fait notamment référence au libre choix de se convertir et de se faire baptiser, « à l’absence d’exclusive dans la façon de vivre le culte, à sa simplicité » – il n’y a pas de rite, pas de décor –, mais aussi à une certaine égalité des sexes prêchée par le Père lui-même. « On a des idées qui sont de l’ordre de l’humain : on ne juge pas l’autre, on n’essaie pas de lui faire la morale, on ne prétend pas détenir la vérité et on accepte tout le monde, qu’il soit juif, musulman, catholique, homosexuel ou dji n’sé nin qwè. »

« Il n’en restera qu’un »

Anthropophile du quotidien, Bernard vit presque constamment entouré des autres. Au temple, au sport ou au boulot. Il renoue avec le calme et la solitude quand il s’engouffre dans le petit atelier chauffé au poêle à bois du fond de son jardin. On y trouve de tout. Un vieux filet de basket, des casques de soudage, pas mal d’allonges électriques, des ronds à bière, une impressionnante enclume posée au centre de la pièce. Bernard est artisan amateur comme l’était son papa. Il y a quelques années, il a même réalisé « l’œuvre d’une vie » à partir de pièces récupérées sur des champs de bataille. Assis devant un grand coffre où est gravé « Practice makes perfect, hin m’fi » (« C’est en forgeant qu’on devient forgeron, hein mon fils », NDLR), il dresse un parallèle entre l’artisanat et l’antoinisme. « Si c’est bien fait, les gens s’y intéresseront d’eux-mêmes. La pratique en silence mais de qualité coûte moins cher et donne de meilleurs résultats que si l’on crie bien fort que l’on détient la vérité. » Pourtant, les théories du père Antoine ont bien du mal à séduire un public désormais plus averti et instruit. « On a un côté un peu rétrograde, admet le frère. On laisse peu de place à la remise en question et à l’innovation idéologique. Et puis cela reste difficile pour les gens de s’investir dans quelque chose qui est supposé les aider sans qu’ils sachent trop comment ça marche. Ce n’est pas très vendeur… » Bien qu’officiellement reconnu comme fondation d’utilité publique, le culte ne reçoit pas de subsides. Il ne peut pas non plus réinvestir entièrement le gain des ventes de temples – certains ont été reconvertis en maisons d’habitation, d’autres en galerie d’art ou en mosquée – dans la préservation des dix derniers encore en activité. L’avenir des antoinistes semble bouché… « Ce n’est pas grave si le mouvement décline, assure pourtant Bernard. Le Père a dit : “Il n’en restera qu’un, mais de là tout repartira.” » Ce sera peut-être lui…

Médor fête son 37e numéro en organisant des rencontres, ateliers, débats, apéros à Barricade (Liège) du 4 au 18 décembre. Découvrez le programme sur medor.coop/sorties et rejoignez-nous, les événements sont gratuits !

-

Prénom d’emprunt.

↩