Le ruisseau d’argent

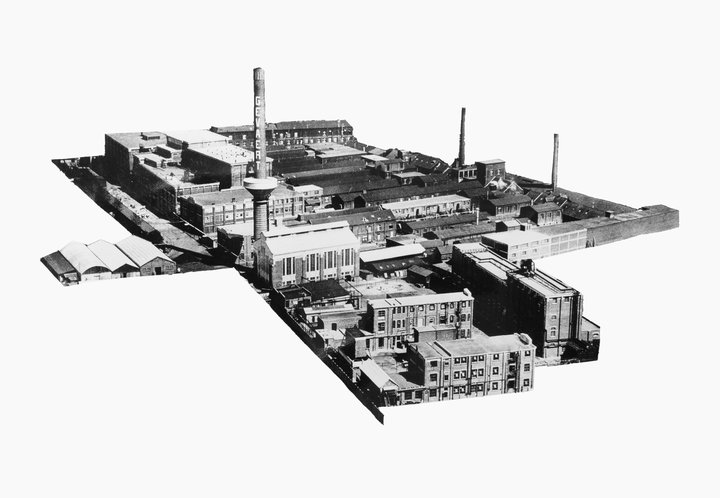

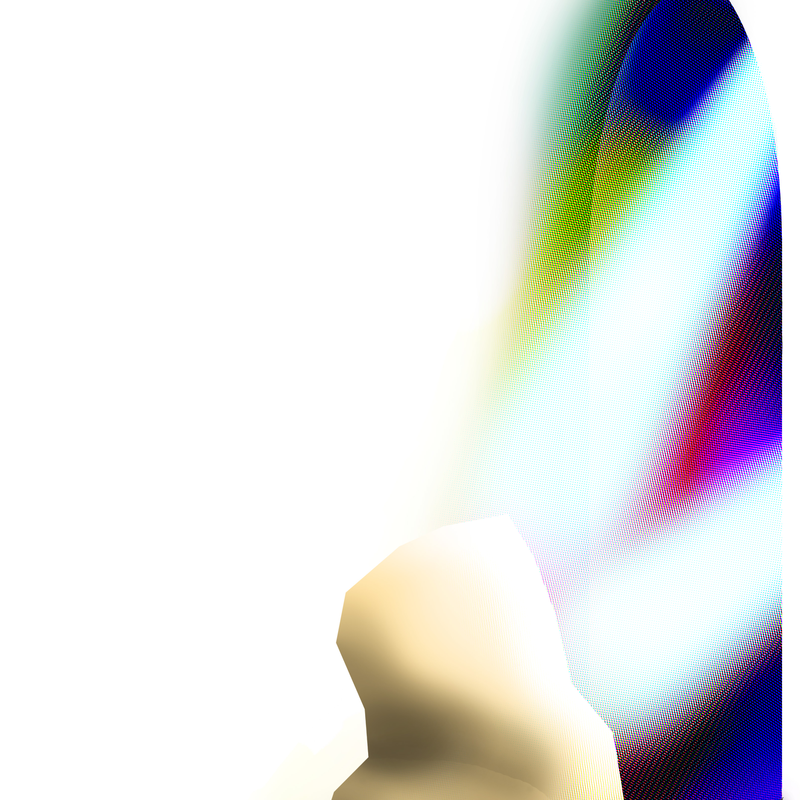

Site de la nouvelle usine Agfa-Gevaert.

L’artiste Lucas Leffler revisite l’histoire de la photographie argentique dans un récit mêlant réalité et fiction. À partir des archives de la société Agfa-Gevaert, il nous raconte la quête d’argent liquide menée dans le Grensbeek, ruisseau situé aux abords d’Anvers.

Le long de la commune de Mortsel coulait autrefois un ruisseau. Traversant les champs de ce faubourg d’Anvers, le Grensbeek marquait (comme son nom l’indique) la frontière avec Berchem. Le cours d’eau, limpide à sa source, prenait à son passage à Mortsel des teintes sombres, charriant des boues noires sur des kilomètres. Surnommé de « Zwarte Kracht » (canal noir) par les habitants du coin, le cours d’eau devait en réalité sa coloration à du bromure d’argent.

Au début du XXe siècle, Anvers et ses environs sont en pleine expansion industrielle. L’usine Gevaert s’y implante en 1894. L’entreprise se spécialise dans les émulsions argentiques.

La production d’images explose et la demande de surface sensible aussi. Le nouveau fleuron industriel anversois augmente sa production, déversant des tonnes d’argent dans le ruisseau. Dirk Van den Poel, ancien travailleur de chez Gevaert, comme son père et son grand-père avant lui, raconte : « Peu de temps après la Première Guerre mondiale, Gevaert a commencé à rejeter ses eaux usées dans le Grensbeek. Les films étaient construits à base d’oxyde d’argent, et de nombreux éléments métalliques ont fini dans le ruisseau. »

En 1910, Gevaert produit pas moins de 100 000 mètres de pellicule 35 mm par mois. En 1920, son chiffre d’affaires est de 15 millions de francs belges et l’usine occupe des milliers d’ouvriers. Parmi eux, Thomas Van de Weyngaert a alors une idée en or : récupérer l’argent rejeté dans le ruisseau.

7 à 14 kilos par tonne

En 1927, cet outilleur de l’usine met son plan à exécution : il contacte les fermiers dont les terres bordent le Zwarte Kracht en leur proposant de nettoyer les rives. Avec des moyens rudimentaires, il draine les boues et les amène à l’usine métallurgique de Hoboken, dans le nord d’Anvers. L’entreprise devient vite florissante : Thomas récolte en moyenne entre 7 et 14 kilos d’argent par tonne de boue. Un an plus tard, il gagne suffisamment d’argent pour quitter son travail. Il loue ensuite les prairies autour du ruisseau qui appartiennent aux chemins de fer nationaux. La légende du Zilverbeek (ruisseau d’argent) est née.

En 1938, Gevaert réalise qu’elle perd un monceau d’argent dans la nature et installe un bassin de récupération. La quantité de métal dans le ruisseau diminue drastiquement, mais la production de films quadruple au cours des années d’après-guerre et avec elle le nombre de métaux déversés. Malgré la station de filtration des eaux usées, le traitement des boues est encore rentable jusqu’en 1965, date à laquelle Gevaert pose une seconde station.

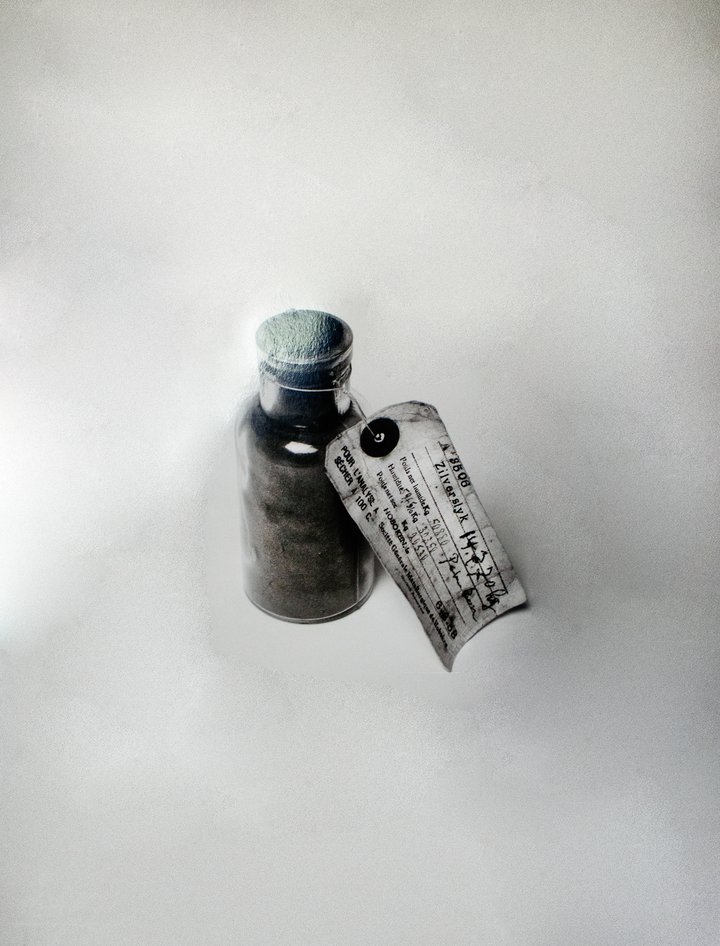

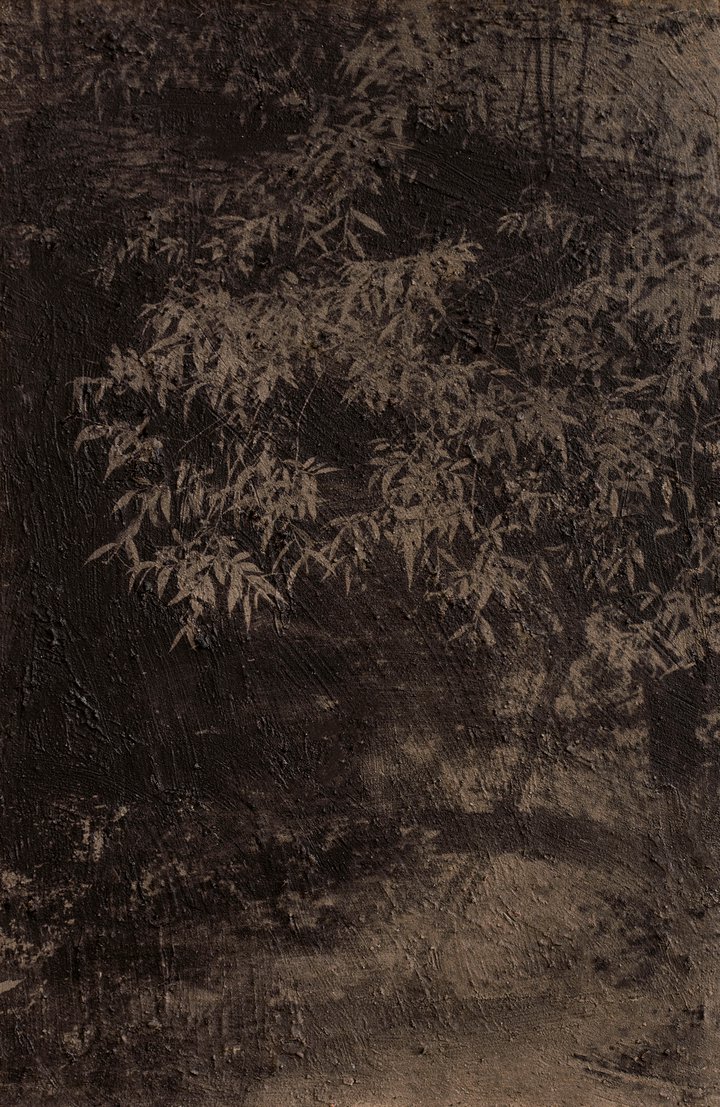

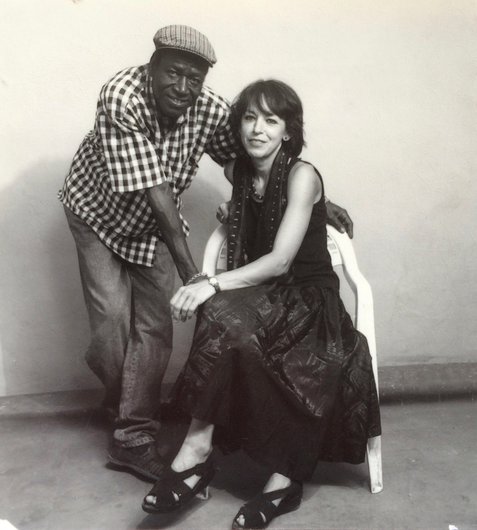

Près d’un siècle plus tard, le photographe Lucas Leffler (1993) tombe par hasard sur la légende du Zilverbeek. Il suit alors un master à l’Académie royale des beaux-arts de Gand (KASK) et s’intéresse à l’histoire de l’industrie de la photographie argentique : « J’ai une fascination pour cette industrie qui a périclité avec l’arrivée du numérique. Willy Van Leemput, un ancien ouvrier, m’a fait visiter le musée Gevaert au milieu duquel trônait une maquette de l’usine. Il a pointé du doigt le tracé du cours d’eau et m’a dit : “À une époque, les gens récupéraient beaucoup d’argent là-dedans”. » Willy lui fournit un épais dossier avec des coupures de presse et des images d’époque. Dans la foulée, Lucas part à la recherche du ruisseau. Connecté avec le réseau d’égouttage, celui-ci a pratiquement disparu sous terre. Après quelques tentatives infructueuses, le photographe retrouve sa trace dans un parc à proximité. Instinctivement, il récupère de la boue du précieux ruisseau. « Dans mon inconscient de photographe, une terre qui contient de l’halogénure d’argent devait forcément pouvoir être utilisée pour produire une image. » Reproduisant la démarche de Thomas Van de Weyngaert, il décide de se mettre en scène, basculant du documentaire à la fiction. Ce faisant, le photographe brouille les pistes. Son histoire, qui mêle archives, photos actuelles et reproductions sur boue, convoque la nostalgie d’une photographie argentique. En parallèle, on peut y lire un récit onirique de la quête de l’argent. Un métal toujours bien présent dans le ruissellement du Zilverbeek, mais en trop faible quantité pour faire apparaître une image ou renaître la fièvre de l’argent.