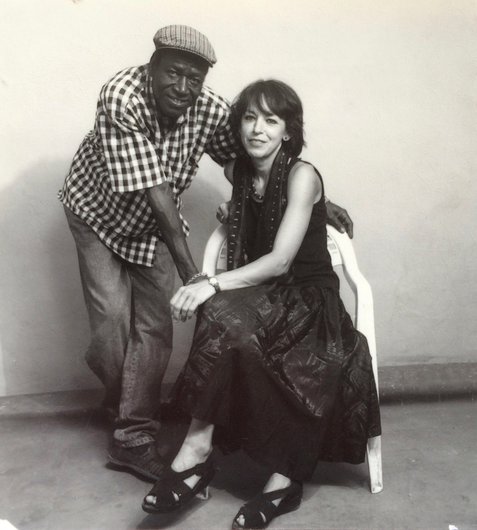

Lieve Joris et Boubacar Traoré

Lieve Joris, l’une des grandes figures de la non-fiction contemporaine, a mis en place une méthode de travail et d’écriture : passer du temps, beaucoup de temps, avec des êtres humains croisés en route. Sonder leurs destins pour mieux raconter la grande histoire. Nous lui avons demandé si elle avait un peu de temps à nous consacrer…

Quand elle était enfant, Lieve Joris passait des heures chez sa grand-mère en face de la maison familiale, à Neerpelt, bourgade de la Campine flamande. Elle profitait « du calme et de l’ordre » qui régnaient chez « bomma ». À quelques mètres, un père fonctionnaire, souvent dépassé, et une mère qui avait donné vie à neuf enfants, dont une fille trisomique, tentaient de maintenir le radeau familial à flot. Lieve, la cinquième, scrutait le tumulte, souvent causé par Fonny, le troisième, être solitaire et rebelle qui allait finir par se brûler les ailes. Fou de musique, porté par le vent des années 60, Fonny transforma l’air saturé de valeurs chrétiennes qui enveloppait cette famille nombreuse. Avant de tomber dans le cannabis, l’alcool, les relations toxiques, le speed et l’héroïne.

Dès ses 18 ans, à l’aube des années septante, Lieve veut aller voir ailleurs. Elle part étudier à Louvain, séjourne aux États-Unis, où un homme, Kamal, artiste, mi-amoureux, mi-mentor, lui dit de croire en son talent et d’oser manipuler les mots. Aux Pays-Bas, elle devient journaliste, tendance long cours. Se frotte au Proche-Orient, bifurque au Congo, sur les traces d’un oncle missionnaire dont elle déviera rapidement (Mon oncle du Congo, 1987). Une méthode s’installe chez celle qui deviendra l’une des figures de la non-fiction contemporaine : passer du temps, beaucoup de temps, avec des êtres humains croisés en route. Sonder leurs destins pour mieux raconter la grande histoire. Qu’ils s’appellent Hala, une amie syrienne en liberté surveillée (Les Portes de Damas, …