La Lune, quartier belge

Enquête (CC BY-NC-ND) : Laura Cole

Publié le

« On m’ appelle Dirk Frimout, je suis un astronout », chantaient les Snuls, en hommage au premier Belge dans l’ espace. Mais un autre homme mériterait une chanson : Jean-François Mayence. La Belgique lui doit un combat acharné au sein des Nations unies, pour que l’ espace ne soit pas privatisé.

La deuxième journée de la session des Nations unies de 2016 sur le droit de l’espace a commencé comme n’importe quelle autre. Dans un amphithéâtre de Vienne, les délégations de près de 100 États membres ont pris place et les interprètes se sont installés dans leur cabine de verre. Les uns après les autres, les délégués ont prononcé leur déclaration d’ouverture, chacun derrière le petit carton portant le nom de son pays, comme dans les films.

La tension montait. Depuis la réunion précédente, les États-Unis avaient fait passer leur loi sur les astéroïdes, en 2015, qui donnait aux entreprises américaines le droit de s’approprier et de commercialiser des ressources spatiales. C’était la première loi de ce genre adoptée par un État seul. Une initiative controversée. Illégale, même, selon certains.

Après l’intervention des États-Unis, le porte-parole de la Belgique, Jean-François Mayence, a demandé la parole une seconde fois. C’était une requête inhabituelle, puisque la Belgique avait déjà fait sa déclaration, mais il voulait briser le silence. « La question fondamentale est de savoir où on veut aller, a-t-il lancé. Veut-on vraiment aller vers une situation où le premier arrivé est le premier servi ? » Les interprètes ont dû accélérer la cadence pour suivre son débit de parole. « Veut-on vraiment aller vers une situation où certains États accaparent de facto des ressources alors que d’autres resteront en plan et se retrouveront à se partager les miettes ? »

Vu la courtoisie de rigueur aux Nations unies, cette question tenait presque de l’appel aux armes. C’était un moment important pour la délégation belge, qui plaidait depuis près de vingt ans pour l’adoption d’un cadre sur l’exploitation minière de l’espace associant tous les États membres. La nouvelle loi américaine changeait la donne du tout au tout.

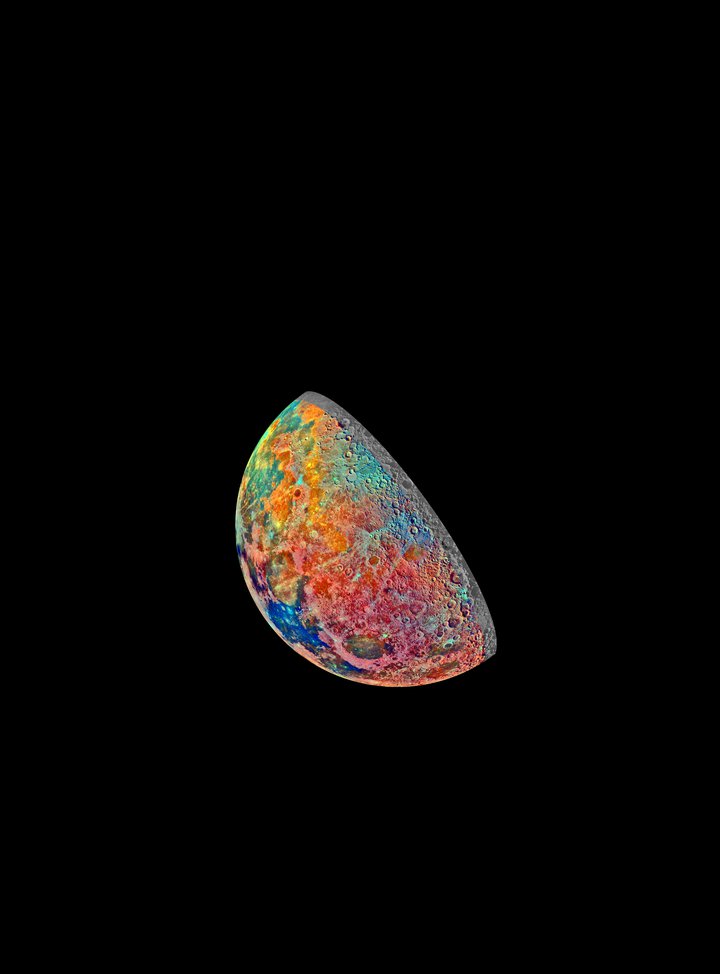

Un patrimoine commun

Dans un coin tranquille du Musée des sciences naturelles de Bruxelles est exposé le morceau de Lune détenu par la Belgique. Le fragment est plus petit qu’une pièce de deux euros, mais une épaisseur de verre magnifie juste assez sa surface stuquée pour que l’on y distingue des fissures pourpres et grises, comme des pores rocheux. La pierre pourrait être un feldspath ou un basalte, car elle provient d’une des zones volcaniques très anciennes de la Lune, la vallée de Taurus-Littrow. Mais tout cela intéresse peu Jean-François Mayence. Le visage presque collé à la vitre, il est davantage préoccupé par le message qui figure au-dessous. Il lit : « Ce fragment est offert en symbole de l’unité de l’entreprise humaine et porte en lui l’espoir du peuple américain d’un monde en paix. » Le silence se fait un instant. « L’attitude était différente à l’époque, reprend l’avocat spécialiste des questions spatiales. "L’entreprise humaine." On n’entend plus ce genre de langage aujourd’hui. »

L’époque en question, ce sont les années 1960 et 70. Celles de la « course vers l’espace ». Malgré cette appellation, sur le plan juridique, c’était surtout une ère de coopération internationale remarquable. C’est en 1967, avant les alunissages, que les États membres des Nations unies ont rédigé le traité de l’Espace, sorte de grande charte sur la Lune et les astéroïdes. Dans ce traité, les Nations unies ont proclamé que l’espace extra-atmosphérique était « l’apanage de l’humanité tout entière », et décidé qu’aucun pays ne pouvait s’approprier la Lune ou les autres corps célestes, tels des astéroïdes. Le traité fut considéré comme un succès international, fort de ses 105 ratifications. « Un ingénieur en technologies spatiales ne pourra peut-être pas vous le réciter par cœur, mais tout ce que nous avons fait dans l’espace jusqu’à présent s’inscrit dans les limites de ce traité », explique Mayence.

Mais le traité n’était pas parfait. Sur la question des ressources, il s’est révélé trop imprécis. Les Nations unies ont élaboré une autre constitution en 1979, qualifiant cette fois la Lune et les astéroïdes de « patrimoine commun de l’humanité ». Cette constitution a surtout souligné la nécessité d’adopter des règles internationales pour encadrer l’exploitation spatiale, et affirmé que toutes les ressources seraient partagées de façon égale, en prêtant une attention particulière aux besoins des pays en développement. « Le but était d’éviter que les grandes puissances spatiales telles que la Russie, la Chine ou les États-Unis bénéficient d’un avantage énorme et puissent accéder à ces ressources les premières », poursuit Mayence. Malheureusement, ce nouveau traité, baptisé Accord sur la Lune, fut bien loin d’atteindre la popularité du traité de l’Espace. S’il a recueilli suffisamment de signatures pour entrer dans le droit international, il n’en a obtenu aucune d’une grande puissance spatiale.

Depuis que ces traités ont été rédigés, les gouvernements du monde entier interprètent leur contenu, via leurs agences nationales. « La seule “division de l’espace” qui existe en Belgique, c’est moi, j’en ai bien peur », sourit Mayence. Quarantenaire posé, il est employé par Belspo, le bureau de politique scientifique du gouvernement installé dans un gratte-ciel monolithique à la gare du Nord. La plupart des gens, y compris de nombreux avocats, se montrent perplexes vis-à-vis de son travail. « On me regarde d’un drôle d’air. L’exploitation spatiale, vous dites ? Non, mais franchement… Qu’est-ce c’est que cette histoire ? » Travaillant depuis près de vingt ans à la politique spatiale nationale, il a l’habitude d’expliquer pourquoi le sujet est important. Voici ce qu’il en dit : « Même si les technologies d’exploitation spatiale n’arriveront que dans dix, vingt, voire cinquante ans, les lois qui détermineront qui obtient quoi sont écrites en ce moment même. »

Bruxellois depuis toujours, il nous raconte que son intérêt pour l’espace extra-atmosphérique est né pendant ses études à l’ULB. Contrairement à beaucoup d’autres de sa génération, ce ne sont ni les fusées ni l’univers de Star Wars qui ont éveillé sa passion dans les années 80. Ce n’est pas non plus l’engouement qui a entouré le voyage de Dirk Frimout, premier Belge dans l’espace, dans les années 90. Pour Mayence, c’est l’idée de la Lune comme « patrimoine commun de l’humanité » qui a fait effet. « Peu de choses dans le monde sont qualifiées de la sorte, dit-il. Vous devinez à quel point l’imaginaire d’un étudiant pouvait en être captivé. J’ai été happé. » Quand il a décroché son premier emploi de juriste à Belspo en 1999, le statut juridique de la Lune et des astéroïdes n’était pas au centre des préoccupations. On l’a invité à laisser les « histoires d’espace » en dehors du bureau. En doux rebelle, il s’est alors mis à rédiger la politique spatiale de la Belgique pendant ses week-ends.

Quelques années plus tard, il représentait la Belgique au Comité des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA). L’objectif de Mayence était de faire ratifier le traité sur la Lune par la Belgique, ce à quoi il est parvenu en 2004 avec le soutien du Parlement. Il décrit ce succès comme « un des rares bébés » de sa carrière. Les années qui ont suivi, la réponse de la communauté internationale a été massive. Le Pérou, le Liban, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Koweït, le Venezuela et enfin l’Arménie ont ratifié l’accord. « On peut vraiment parler d’une deuxième vague de ratifications du traité de la Lune », dit-il. Aucun de ces pays n’était une grande puissance spatiale, mais « dans un sens, c’est la beauté du droit international : il n’est pas nécessaire d’être un grand pays pour participer ».

La Belgique n’est pas anti-exploitation spatiale. « Loin de là, précise le juriste. Nous ne sommes pas opposés à l’utilisation des ressources de l’espace. Ce qui est important, c’est qu’une décision soit prise collégialement, en respectant l’esprit des traités originels. » Mayence est un pragmatique qui ne romantise pas l’objet de son travail. Mais on sent qu’au fond de lui, ce n’est pas tant l’extraction spatiale en tant que telle qui l’occupe, mais plutôt l’intention qui motive cette entreprise. Comme face à la roche lunaire au musée, c’est le message qui l’intéresse, et non la pierre. « Nous devrions nous demander vers où nous allons », plaide-t-il.

Le monde du droit de l’espace a vécu un tournant quand, en 2015, les États-Unis sont devenus le premier pays à accorder aux entreprises un droit de propriété sur ce qu’elles pourraient trouver dans l’espace. Surtout, ils n’ont pas été les seuls à le faire.

Qui trouve garde

Nous sommes en octobre 2019 et il pleut des cordes à Luxembourg. Dans l’avenue John F. Kennedy, la longue artère financière de la ville, les navetteurs s’abritent sous les porches éclairés des entrées de banques. L’ambiance est différente à LuxExpo, le centre d’exposition du quartier. L’auditoire est aussi sombre et froid que le cosmos – idéal pour accueillir le sommet de l’espace minier. La centaine de membres de l’assistance a les yeux rivés sur le vice-Premier ministre du Luxembourg, Étienne Schneider, qui prononce le discours d’ouverture.

« Bien sûr, notre loi sur l’espace a été critiquée, lance-t-il sous des panneaux lumineux. Certains ont affirmé que tout ce qui se trouve dans l’espace appartient à l’humanité. Certains nous ont reproché de vouloir le commercialiser. Notre logique est de dire que si on veut que des activités soient développées dans l’espace, on doit faire en sorte que les ressources trouvées dans l’espace appartiennent à ceux qui les trouvent. » La loi dont il parle est la loi luxembourgeoise sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. Quand elle a été publiée, il y a deux ans, il s’agissait d’une première initiative dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à attirer des entreprises aérospatiales au Grand-Duché. Schneider incarne publiquement les ambitions spatiales du Luxembourg. Il aime l’emphase et sait combien il faut soigner son image de marque lorsqu’on touche à l’espace. Quand l’entrepreneur Elon Musk a lancé une Tesla Roadster dans l’espace, Étienne Schneider a annoncé qu’il suivrait avec une Bentley.

Le projet spatial du Luxembourg n’est pas sans rappeler sa création d’un environnement « favorable » pour les secteurs des télécommunications et de la finance au cours des trente dernières années. Le Grand-Duché est connu pour offrir des incitants fiscaux et des aides à l’investissement. Pour ce qui est de l’espace extra-atmosphérique, le gouvernement a promis des investissements dans la recherche et le développement, la création d’un fonds de capital-risque et une nouvelle loi disposant que les ressources appartiennent à ceux qui les trouvent. Pour superviser ses plans spatiaux, le Luxembourg s’est doté il y a un an d’une nouvelle agence spatiale, la Luxembourg Space Agency (LSA), qui est « un peu différente des agences spatiales que vous connaissez telles que la NASA », explique son CEO Marc Serres. Probablement parce qu’elle a un CEO, déjà. La LSA ne cache pas considérer l’espace comme une opportunité commerciale. « Notre initiative ne porte pas sur la Lune, mais veut permettre aux entreprises d’exploiter les ressources spatiales, précise Marc Serres lors de l’événement. Nous sommes là pour les aider à se développer. » Le plan semble fonctionner. Depuis 2017, une cinquantaine d’entreprises actives dans la nouvelle industrie spatiale se sont installées au Luxembourg. Ensemble, elles représentent 2 % du PIB national, soit la proportion la plus élevée parmi les pays européens.

Un nouveau paradis spatial

« La course à l’espace s’est radicalement modifiée », explique Sarah Moens, juriste spécialisée en droit de l’espace pour le cabinet d’avocats DLA Piper en Belgique. Ce changement, elle en est directement témoin. « Quand les traités ont été rédigés, il n’y avait pas d’entreprises privées, mais uniquement des gouvernements nationaux. » Autrement dit, les missions spatiales ont été financées par les contribuables, et non par des actionnaires privés. « Maintenant que des entreprises à but lucratif entrent dans la danse avec l’intention d’extraire des ressources de l’espace, elles vont vouloir des droits exclusifs pour réaliser ces bénéfices. » Ce sont ces droits que les États-Unis et le Luxembourg leur ont garantis.

La loi luxembourgeoise fut un véritable choc pour Mayence. Elle a vu le jour à peine deux ans après que le Grand-Duché a rejoint le Comité des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique avec, supposait-il, « l’intention de promouvoir un régime d’extraction international, et non pas national ». Officiellement, le Luxembourg défend ces deux régimes en même temps. « Nous plaidons pour une solution internationale au niveau des Nations unies et nous avons créé notre propre loi nationale », indique Mathias Link, directeur des affaires internationales à la LSA. À ce jour, le gouvernement du Luxembourg a signé des accords de coopération spatiale avec sept pays, dont les États-Unis, la Chine et la Belgique. Link est plus pondéré que Schneider en matière de droit de l’espace. Il affirme comprendre les préoccupations que suscitent les régimes nationaux des États-Unis et du Luxembourg. « Quand il est dit que nous permettons aux entreprises de s’approprier ce qu’elles trouvent dans l’espace, c’est effectivement une déclaration forte. » Il soutient cependant que « leur intention première » était de relancer les discussions sur le sujet aux Nations unies, « car elles avaient ralenti ».

Et si d’autres pays suivaient l’exemple des États-Unis et du Luxembourg ? Sarah Moens craint que les lois nationales créent deux grands problèmes. Premièrement, les réglementations plus souples et les incitants fiscaux proposés dans certains pays pourraient donner à ces pays des avantages concurrentiels sur d’autres. « On risque d’arriver dans une configuration où les entreprises font leur marché pour sélectionner le pays d’accueil qui favorise le plus leurs intentions, redoute-t-elle. Deuxièmement, une multiplicité de lois nationales distinctes pourrait compliquer l’adoption d’un régime international qui les unit toutes. » Mathias Link admet que cette éventualité existe, mais se dit également inquiet que la loi internationale ne voie jamais le jour. « Les Nations unies fonctionnent au consensus, ce qui prend beaucoup de temps. » Pour le Luxembourg, ces atermoiements sont incompatibles avec le rythme des avancées technologiques, des entreprises et de la privatisation qu’il juge inévitable. Au sommet sur l’espace minier, des responsables de la LSA l’ont martel : « Tout cela va avoir lieu, l’exploitation des ressources spatiales se fera ; donc nous devons être présents. »

De retour à Bruxelles, Mayence s’inquiète de cet empressement. « Il y a un réel danger à ne pas évaluer les incidences économiques potentielles pour notre planète, avise-t-il. Si des entreprises soumises à des lois nationales agissent seules, une nouvelle fracture risque de se créer entre les pays aptes à extraire des ressources et ceux qui seront totalement largués dans la course. Les pays qui ne sont pas des puissances spatiales n’auront d’autre choix que de s’y plier s’ils veulent rester compétitifs dans ces secteurs. » Si la technologie reste encore assez éloignée, la nouvelle donne juridique ne l’est plus, souligne Mayence. « Il suffirait qu’un gouvernement reconnaisse à une entreprise les droits exclusifs sur une partie d’un astéroïde ou de la Lune, dit-il. Il n’en faudrait pas plus. Ce serait trop difficile de revenir en arrière après. »

Pourquoi la Belgique ?

Un vote important approche. En avril prochain, les États membres retrouveront l’amphithéâtre de Vienne pour décider s’ils sont favorables ou opposés à un régime des Nations unies sur les ressources spatiales. La Belgique et la Grèce ont proposé l’idée, qui a ensuite recueilli le soutien de l’Australie et de la Tchéquie. « L’Allemagne a aussi ajouté d’importantes observations à notre projet initial », précise Georgios Kyriakopoulos, de la délégation grecque, qui espère « que l’on constituera enfin un groupe de travail sur la question des ressources spatiales. » Pour Mayence, une des grandes difficultés est de sonder l’opinion des États plus réservés. Ce vote sera, dit-il, « l’occasion d’enfin voir où chacun se situe ».

Pourquoi la Belgique s’implique-t-elle à ce point ? D’une part, sa délégation est composée d’universitaires, et non pas de personnes issues du monde économique. De manière générale, ils se montrent prudents et critiques à l’égard de l’exploitation des ressources. « En fait de ressources, le Congo est le plus parfait exemple que l’on puisse rêver d’une appropriation de facto, par laquelle un petit pays revendique individuellement une zone très vaste », compare Mayence, rappelant le poids de l’exploitation coloniale porté par notre pays. D’autre part, dans le domaine spatial, la Belgique possède une voix depuis les années 50 – elle était en effet l’un des 18 membres fondateurs du CUPEEA. « Bien que notre pays soit divisé sur certains points, nous avons l’habitude de nous soutenir mutuellement au niveau des organes internationaux comme l’Union européenne et les Nations unies », souligne Mayence.

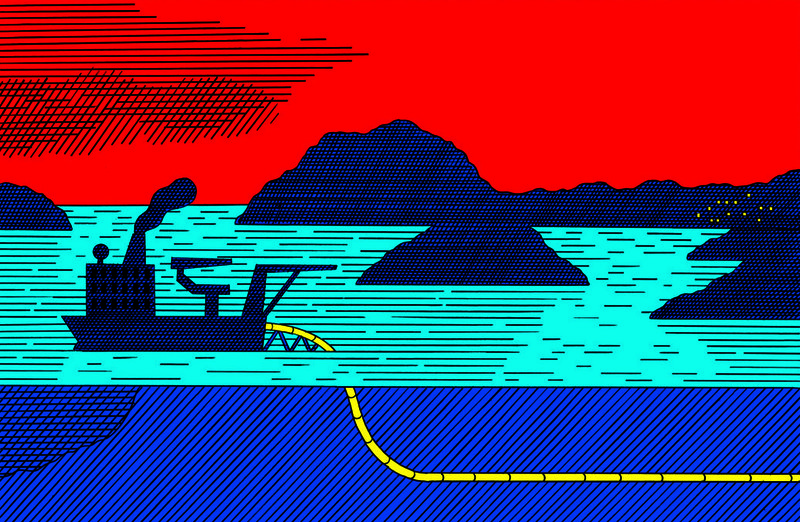

Le satellite Proba de l’Agence spatiale européenne (ASE) en est une bonne illustration. Chaque jour, ce concentré de technologie de la taille d’une machine à laver fait 14 tours complets de la Terre en prenant des photos de sa surface. Il a été mis sur orbite en 2001 pour une durée de deux ans, mais ses images étaient d’une telle qualité que les deux ans se sont transformés en dix-huit. C’est aujourd’hui le plus ancien satellite d’observation terrestre de l’ASE en activité, et il est dirigé depuis la station de poursuite installée dans la campagne de Redu, en Ardenne. Il a été construit à Kruibeke, en Flandre, et est doté de logiciels développés à Liège. Autrement dit, même s’il s’agit d’une commande de l’ASE, ce satellite est presque entièrement belge. « Nous avons choisi de faire au niveau international ce que nous aurions pu faire au niveau national, explique Mayence. L’international est une sorte de seconde culture pour nous. »

Pourtant, malgré tout le soutien du pays, on a l’impression que, jusqu’à il y a peu, tout a été mené par un seul homme. « Nous avons de la chance d’avoir Jean-François Mayence dans notre délégation, se félicite Moens. Il est là depuis longtemps et a vu les enjeux évoluer. » Depuis vingt ans, Mayence s’emploie à trouver une solution internationale pour les ressources spatiales. Il commence à accuser le coup et est fatigué de la réticence d’autres États à contribuer aux Nations unies, « alors que c’est notre meilleur atout ». « On me demande : pourquoi la Belgique ? Je rétorque : pourquoi pas tous les autres ? »