Comment nos médias font fuir les femmes

Enquête (CC BY-NC-ND) : Céline Gautier & Chloé Andries & Olivier Bailly

Publié le

Les journalistes – c’est bien connu – sont des gens cultivés, civilisés et progressistes. En Belgique, ils sont à 65 % des hommes. Un record européen. Pourquoi y a-t-il chez nous si peu de femmes journalistes ? Réponse : blagues sous la ceinture, humiliations répétées et carrières rabotées.

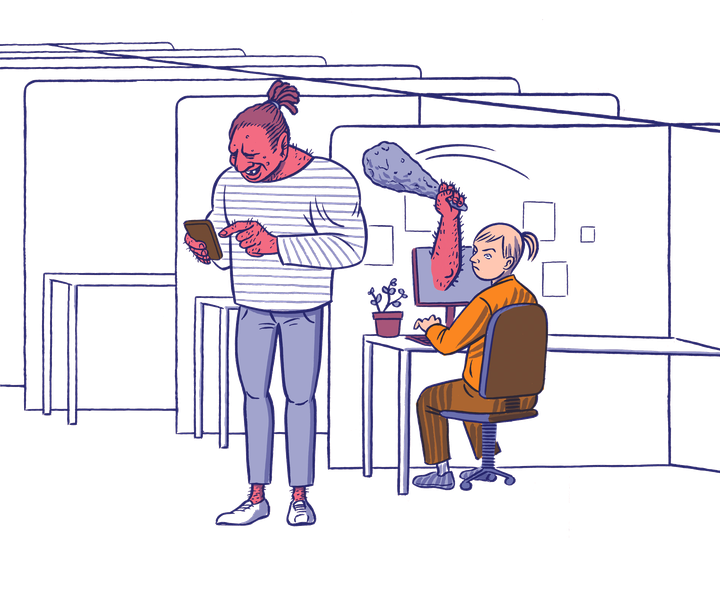

Dans un grand média belge : « Toi, je te connais, je suis sûr que tu prends dans le cul. » L’auteur de la sentence n’est pas un ours mal léché passant par erreur dans une salle de rédaction, mais un journaliste bien dans la place. Ses collègues rigolent, haussent les épaules, sourient bêtement. Ici, on est habitué…

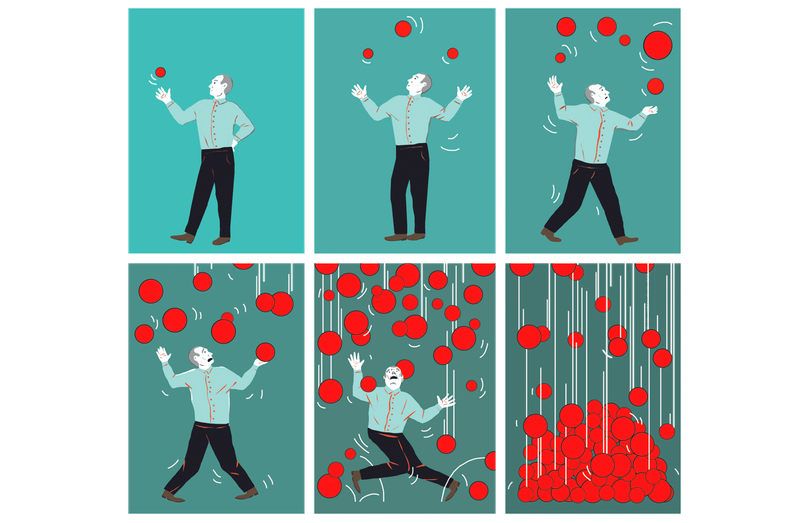

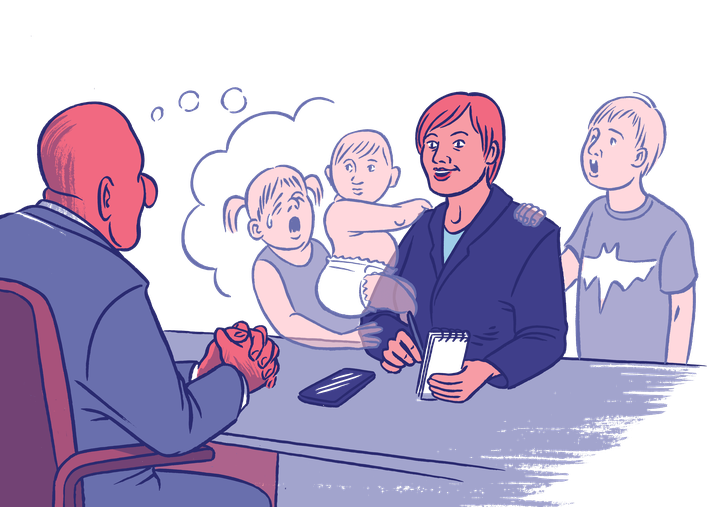

Les médias belges connaissent une situation dont l’ampleur est unique en Europe : chez nous, les femmes ne représentent que 35 % des journalistes professionnels (contre 47 % en France), alors qu’elles sont majoritaires au sortir des écoles de journalisme. Elles abandonnent la profession plus rapidement que les hommes et que leurs consœurs étrangères. Pourquoi ? Une étude réalisée en 2018 par Florence Le Cam, Manon Libert et Lise Ménalque (Laboratoire des pratiques et identités journalistiques, ULB et UMons) a posé la question aux membres de l’Association des journalistes professionnels (AJP). Les chercheuses s’attendaient à ce que les répondantes évoquent la pression du métier, la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle, la précarité. Mais nos consœurs ont parlé de machisme, de sabotage de carrière, de souffrance au travail. « On ne s’attendait pas à autant de témoignages de sexisme et de violence organisationnelle dans le milieu médiatique belge francophone », s’étonne Florence Le Cam.

En février de cette année éclate en France le scandale de la « Ligue du LOL » : on découvre que ce groupe Facebook, rassemblant notamment des journalistes, s’est spécialisé dans la feinte sexiste sur les réseaux sociaux, allant parfois, selon les victimes, jusqu’au harcèlement. La Journée internationale des droits des femmes arrive dans la foulée, le 8 mars 2019. Pour la première fois en Belgique, des féministes de tous secteurs professionnels en appellent à une grève des femmes, pour montrer que sans elles, le pays ne tourne plus rond.

Dans ce contexte, des femmes journalistes créent un groupe Facebook confidentiel (appelé « 51 % », rappelant la proportion de femmes à l’échelle mondiale). Elles se réunissent dans un bar à Bruxelles pour échanger autour du sexisme. « Toutes évoquaient des soucis dans leurs rédactions, raconte une des participantes. Cela a vite tourné en groupe de parole. Des histoires où les hommes ont le pouvoir, le mot de la fin, où nos sujets sont sous-représentés. »

Le même 8 mars, 29 femmes journa- listes publient une carte blanche dans Axelle magazine, intitulée « Nous, femmes journalistes, sommes solidaires de la grève des femmes du 8 mars ». Elles y écrivent que « le harcèlement sexuel et le sexisme existent aussi dans les rédactions, qui ne sont pas des “paradis” hors de la société patriarcale ».

De fait. Médor a interviewé une cinquantaine de personnes sur leur perception des rapports hommes-femmes dans les rédactions. Très peu de femmes journalistes ont accepté que leur témoignage soit publié – même de façon anonyme. Rapporter des faits précis, c’est souvent risquer d’être identifiée, d’en reprendre une couche ou de compromettre sa carrière. Mais les innombrables exemples de sexisme qu’elles nous ont rapportés indiquent que rien n’est réglé, surtout pour les précaires, les indépendantes, les plus jeunes et les plus âgées, les ambitieuses, les féministes ou celles issues de minorités visibles. Pour toutes celles qui veulent témoigner à propos de leurs difficultés dans la profession, du fait de leur genre, Médor ouvre en ce mois de septembre un « mur de témoignages » (sur notre nouveau site www.medor.coop). Afin de rendre le sexisme visible pour pouvoir mieux en mesurer l’ampleur, le comprendre et le combattre. Entretemps, nous nous sommes penchés sur quelques-unes des grandes rédactions belges francophones…

Avant, on savait rire

« Tu aimes qu’on te prenne par derrière ? » (après avoir garé sa voiture derrière celle d’une collègue), « Comment penses-tu que je choisis mes journalistes ? Si elles ne sont pas sexy, ça ne sert à rien, on ne leur donnera jamais d’infos. » « Tu veux récupérer ta place ? Allez t’inquiète pas, je vais te la rendre ! Mais tu as de la chance, si j’étais Harvey Weinstein, je te demanderais de t’asseoir sur mes genoux. » On sait rire au sein du groupe IPM (La Dernière Heure, La Libre Belgique, Paris Match), si l’on en croit le florilège de petites phrases sexistes compilées cette année par les femmes journalistes de l’entreprise.

« Vous avez vu l’organigramme ? », demande une collaboratrice d’IPM. À La Libre comme à La DH, les sept principaux postes à responsabilité sont occupés par des hommes. Et il n’y a actuellement pas une seule femme cheffe de service. « Ça en dit long… », poursuit-elle. « À La Libre, les vieux sont sexistes, mais ça va mieux avec les jeunes. À La DH, par contre, même les jeunes sont couilles sur table. Je ne sais jamais comment m’habiller pour aller à la rédaction. Je voudrais être moi-même sans susciter les regards ni être considérée comme une moche, un déchet. Parce que je vois bien ce qu’ils disent des moches… » Trouve-t-elle normal que les femmes doivent s’adapter à de tels comportements ? « Non, évidemment. Mais je suis indépendante. Pour moi, c’est la double peine. Je ne veux pas me faire remarquer comme une nana qui ouvre sa gueule. Ma place est précaire et si j’ai un combat à mener, c’est d’abord pour avoir plus de fric. »

En vue du 8 mars, un mail a circulé parmi une cinquantaine de collaboratrices d’IPM. On y évoquait la possibilité de mener une action symbolique ou ludique. « Pas question de foutre le feu à la baraque, mais simplement de rappeler que nous sommes là, chaque jour, pour faire tourner la machine », lit-on dans le premier mail, envoyé par la journaliste Sarah Frères. S’en suivent des réactions enthousiastes, dénonçant notamment le « traitement différencié » dont les femmes font l’objet dans la progression de leur carrière et une ambiance parfois pesante au sein des rédactions. « Il y a de rarissimes cas de misogynie crasse, mais aussi de plus répandues manifestations de sexisme “bienveillant” », écrit une journaliste. Elles conviennent de se rencontrer pour une action, en toute « aménité avec nos chers collègues masculins ». Prudence et mesure, donc.

La direction, à qui une journaliste a transféré ces échanges de mails, se sent mise en cause. Denis Pierrard, le directeur des publications, dénonce l’absence de concertation avec la hiérarchie. « Je n’ai aucun problème pour dialoguer avec le personnel, nous explique-t-il, mais à travers les organes syndicaux. »

Pour l’action symbolique, c’est donc raté. Une vingtaine de femmes décident néanmoins de prendre congé le 8 mars. « Je ne sais même pas s’ils l’ont remarqué », se demande l’une d’elles. Sarah Frères : « J’ai été étonnée de la réaction de la direction, car je n’avais vraiment pas pensé à mal. » Mais elle se dit soulagée que ce fiasco ait débouché sur des échanges constructifs avec ses supérieurs. « Le sexisme est aujourd’hui un sujet dont on peut discuter ouvertement. »

La Société des Rédacteurs de La Libre lui a confié la direction d’un groupe de travail sur la place des femmes dans l’information. « Il y a presque une parité parfaite et Dorian de Meeûs, le rédacteur en chef, y participe. C’est important. Cela montre que la hiérarchie nous soutient. C’est un sujet qu’on ne peut plus ignorer. »

Mais est-ce que cela règle le problème du sexisme en interne ? Denis Pierrard nous assure avoir attiré l’attention des cadres et du personnel sur l’importance du respect. Envers les hommes, envers les femmes, envers tout le monde. Parce qu’il n’y a pas de problème particulier pour les femmes ? Pas de sexisme chez IPM ? « Il n’y a pas plus de problèmes qu’ailleurs – il y en a peut-être même moins, assure-t-il. Mais, depuis le mouvement MeToo, il y a des sensibilités nouvelles auxquelles nous devons être attentifs. » Parler de « sensibilités nouvelles » plutôt que de « faits réels » : il y aura peut-être encore, le 8 mars 2020, quelques actions à mener chez IPM.

La fraîcheur féminine

À la RTBF, malgré une volonté affichée de mieux prendre en compte les notions de genre et de diversité, c’est dur dur de faire bouger les lignes. Les journalistes radio de La Première le savent bien. « Il suffit de regarder la grille des programmes », avancent les collaboratrices interrogées. Effectivement… Si l’on prend la grille des programmes de juin sur La Première, en semaine, seules deux des treize émissions quotidiennes sont présentées par des femmes.

Pourtant, « l’affaire Francis Goffin » est passée par là. C’était en 2017. Interviewé par l’hebdomadaire Moustique, le directeur des radios de la RTBF lance : « En radio, ce n’est pas évident les voix de femmes, objectivement, pour des raisons de texture (sic), c’est plus difficile que pour des timbres masculins. La majorité des radios généralistes sont masculines. » Voulant insister, malgré le « handicap » des voix, sur la présence de femmes aux micros de la RTBF, il a cette expression très maladroite : « On n’a pas de quotas, néanmoins, on regarde la qualité des gens. On s’est rendu compte que les grands journaux de 8 heures, 13 heures et 18 heures sont présentés par des voix féminines. Ça apporte de la fraîcheur. » Gloups.

Illico, une opération provoc’ est lancée, à base de petites phrases collées au mur ou d’un « panier fraîcheur » rempli de déos et autres tampons, posé devant la porte du boss, « de la part des femmes de la rédac’ ». Plus d’une cinquantaine de travailleurs de la RTBF font remonter leur colère, via la Société des Journalistes. Francis Goffin répond : le sexisme ne fait absolument pas partie de ses valeurs. L’association entre « femmes » et « fraîcheur » est un raccourci de l’intervieweuse : « L’intention de mon propos sur la fraîcheur visait en fait plutôt l’arrivée de jeunes nouvelles voix dans la grille. » Malgré cette rectification et les excuses de Francis Goffin pour l’émoi suscité, le débat est lancé. L’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, décide de rencontrer une délégation de journalistes, pour pousser la réflexion sur la place des femmes dans la rédaction.

Avec effet immédiat ? « Les chiffres de notre baromètre diversité montrent une évolution favorable de la représentation femmes-hommes dans nos émissions d’information radio-tv-web », explique Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information. « Pour les équipes de journalistes et les fonctions assimilées à de la rédaction d’infos, il y a 48 % de femmes. Pour le management, (chef de rédaction, Manager 360, Coordination Compétence, Dir Info et équipe éditoriale) le taux est de 49 %. Cinquante pour cent pour les nouvelles nominations issues de la transformation RTBF2022. »

Parité dans les équipes, donc, mais les femmes journalistes peinent à occuper les postes éditoriaux les plus importants. « Pourquoi est-on systématiquement dans l’équipe B ? », s’interroge une journaliste, en rappelant que la grille se féminise pendant les congés et dans les postes de remplaçants. « Est-ce que ce sont des questions de compétences ? Est-ce parce que les femmes sont moins disponibles matin et soir à cause des charges de famille ? » Pour elle, « ce n’est même pas une volonté de la direction de ne mettre que des mecs à l’antenne. Ils savent qu’ils sont surveillés sur ce point, ils voudraient donc même mettre davantage de femmes. »

Comment changer les choses quand il est impossible de trouver un coupable, tant les mécanismes sont intégrés ? Ce « système » d’écartement des responsabilités et d’inégalité salariale est clairement pointé par l’étude de l’ULB et l’UMons de 2018. C’est même une constante dans toute la profession.

Pourtant, à la RTBF, l’artillerie déployée pour réduire les inégalités est plus lourde qu’ailleurs. À l’image de la taille et de la mission de service public de l’entreprise. Le 22 mars dernier, la RTBF a adopté un plan d’action pour faire progresser l’égalité et la diversité dans les contenus, le lien avec le public et les équipes. Depuis 2017, une responsable égalité et diversité, Safia Kessas, est missionnée à temps plein sur ces questions. « Il y a une vraie prise de conscience globale dans les équipes, mais c’est un sujet très compliqué à mettre en place, sinon je ne travaillerais pas tous les jours dessus », nuance-t-elle. Pour elle, il faut agir de façon « transversale », sur les ressources humaines, mais aussi sur les grilles de lecture des journalistes des deux sexes, imprégnés des biais d’une société patriarcale.

Au programme de ses journées : des baromètres internes pour objectiver la façon dont la RTBF représente le monde (ils n’ont pas encore été publiés), le lancement d’un média féministe, des ateliers-rencontres entre journalistes et experts issus de la diversité pour renouveler leurs carnets d’adresses. Mais aussi des cours d’auto-défense pour les femmes.

À qui en parler ?

Mais il reste du travail. À la RTBF aussi, plusieurs femmes nous ont rapporté des situations embarrassantes. Du sexisme lourd et ordinaire. Comme ce « Bonne bourre ! » lancé par un journaliste à son collègue accompagné d’une jeune recrue, ou ce « Ah, mais quel beau harem tu as ! », balancé de façon récurrente, et dans des déclinaisons stylistiques variées, aux hommes de la rédac’ quand ils préparent une émission avec des collègues du sexe opposé.

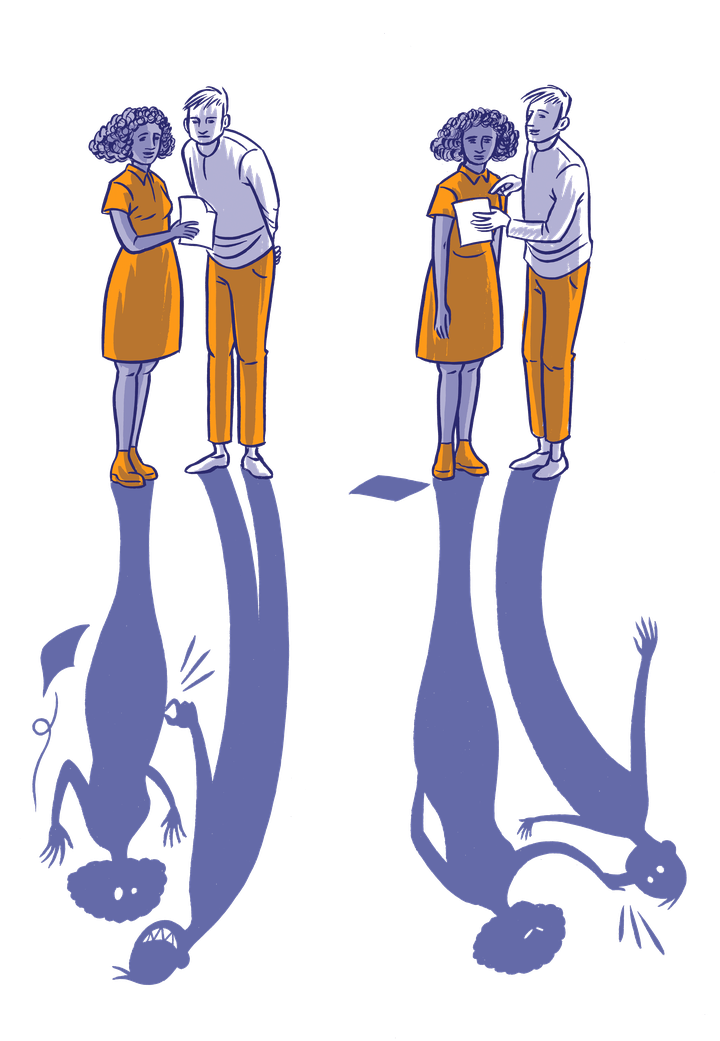

Est-ce que cela relève de l’humour, de la drague, du sexisme ? C’est là le nœud du problème : la difficulté pour les femmes, à la RTBF comme ailleurs, à objectiver les comportements, à savoir s’il faut ou non porter plainte, et à juger de la gravité d’un fait isolé. Une journaliste explique avoir pris le pli de se demander « si la personne aurait tenu les mêmes propos, le même comportement si j’étais un homme ». Une autre témoigne dans l’étude ULB/UMons : « Quand les femmes disent qu’elles sont harcelées, ce n’est pas 24 heures sur 24, c’est par touches. Et quand on a des moments de répit, on continue sa trajectoire et puis il y a d’autres femmes dans la boîte, on se dit qu’on n’est pas la seule, que c’est comme ça. On se résigne et le jour où on se réveille, on se rend compte qu’on est, quelque part, abîmée, car vous n’avez pas eu la carrière que vous auriez dû avoir. Simplement, car vous avez du caractère et que, en plus, vous êtes une femme. »

Insultes intra-muros

À la difficulté pour les femmes de prendre conscience qu’elles sont victimes de sexisme, s’ajoute, selon les chercheuses, une hésitation à en parler à leurs collègues et à leur hiérarchie. Parce qu’elles « ne savent pas à qui ou à quoi elles peuvent se référer au niveau de la nomenclature de l’entreprise » ou par « peur de parler à cause des représailles que leur parole pourrait engendrer ».

Et ce constat est d’autant plus vrai pour celles qui n’« appartiennent » à aucune rédaction, comme c’est le cas de nombreuses indépendantes, et pour celles qui sont actives sur les réseaux sociaux. Pire encore si elles sont féministes.

Quand l’affaire de la Ligue du LOL sort en France, la journaliste Élisabeth Debourse se fend d’un tweet : « C’est marrant, la Belgique regarde gentiment horrifiée l’histoire de la #ligueduLOL en mode “Ohlalala, les Français, quand même”, tout en oubliant totalement ses propres raclures 2.0. Il y a un méchant nom “gonzo” que j’ai envie de hurler, sérieux. » Élisabeth Debourse ne nomme personne. Une première personne réagit et lui répond : « Sérieux ? » C’est Serge Coosemans. Et même, il surréagit via une dizaine de tweets, des posts, des courriers. Il exhorte la journaliste à retirer ce tweet.

Ce journaliste culturel est collaborateur à l’hebdomadaire Focus Vif depuis une dizaine d’années et éditeur au magazine Wilfried. Il a également signé une rubrique pour Médor dans les deux premiers numéros (début 2016). Pourquoi se sent-il visé ?

Sur son blog, le 13 février, il écrit un billet nommé « Alors on danse ». Il évoque une « conspiration de pouffes » : « Il semble confirmé qu’un mini-troupeau de féministes en mousse mononeuronal des médias belges évalue la possibilité de m’emmerder en cas d’affaire de Ligue du LOL locale (…) » Non, Serge Coosemans n’est pas une Ligue du LOL à lui seul. Mais cinq femmes journalistes ou chroniqueuses relèvent des attaques nominatives de sa part, et pour certaines de manière systématique. Quatre d’entre elles signent (ou signaient) dans les mêmes groupes de presse. Moralement éprouvées, parfois carrément lessivées, elles demandent qu’on les « lâche ».

Parmi ces cinq femmes, des noms connus, d’autres moins : Myriam Leroy, Florence Hainaut, Florence Mendez, Élisabeth Debourse, Madame X. Elles encaissent à répétition des jugements lapidaires sur leur travail, l’insulte en guise d’arguments « critiques ». Harcèlement ? Serge Coosemans parle de « running gag ».

Pour Madame X, les faits remontent au début des années 2010. Madame X n’est ni blonde, ni brune. Ni grande, ni petite, ni grosse, ni maigre. Elle ne veut plus être personne dans le monde du journalisme. Madame X se fait appeler Madame X parce qu’elle dit avoir peur, sort d’une dépression, a eu des pensées suicidaires. Elle écrit encore un peu, mais toujours sous pseudo. Journaliste, elle se souvient de gars qui ne la lâchaient pas, la traitant entre autres de « suceuse de pines de never been ». Sur les réseaux sociaux. Et aussi dans la vraie vie. Des collègues. « Une bande de mecs d’un groupe de presse en Belgique. Maintenant, je me tiens dans l’ombre. Moins on me voit, plus je suis tranquille. » Allusions sexuelles en permanence, coups bas. Et s’il n’est pas le plus traumatisant, le nom de Serge Coosemans revient comme un élément central du processus.

Quelques années après le calvaire de Madame X, en 2017, Élisabeth Debourse subit à son tour des messages humiliants et rabaissants de Serge Coosemans, suite à la publication d’un article culturel. Comme Florence Mendez et Florence Hainaut (alors chroniqueuses chez Roularta) qui dégustent et alertent la rédaction du Focus Vif, sans succès. Serge Coosemans évoque pour Florence Hainaut « le souvenir de ces “clashs” comme un ressort comique d’humour répétitif, et cela fait d’ailleurs un bout de temps que je n’y ai pas eu recours vu que cela ne m’amuse plus. » Pour sa part, il dénonce l’agressivité de ces « Castafiore », qu’il a appelées « tache », « blondasse », « pétasse ».

Accusations débiles

Suite à une critique virulente d’un autre collaborateur au Focus Vif (Fabrice Delmeire) sur Facebook, Serge Coosemans finit par s’accrocher avec Myriam Leroy. La journaliste et romancière cherche du soutien. Elle écrit à Laurent Raphaël, rédacteur en chef du Focus Vif. Elle appelle François Brabant, rédacteur en chef de Wilfried. Elle envoie un mail à Serge Coosemans, espère une trêve. Qui n’arrivera pas. C’est le dernier épisode de Myriam Leroy sur Twitter. Elle quitte le réseau social.

Serge Coosemans n’en revient pas que Médor s’empare de ces « disputes ». « Vous vous rendez compte que vous m’emmerdez avec les remontrances de cinq divas alors que, ces dernières années, j’ai croisé une bonne centaine de femmes dans le boulot avec qui il n’y a pas eu le moindre souci ? » Pour lui, parler de harcèlement moral tient de la diffamation. « Ces femmes sont des personnalités publiques. Ce sont donc des sujets de conversation. Je pense qu’elles doivent fondamentalement pouvoir accepter ça, y compris quand les propos tenus ne vont pas dans leur sens. » Les rédactions où collaborent ces journalistes préfèrent se tenir à l’écart du débat. Pour Focus Vif, Laurent Raphaël insiste sur le fait que Serge Coosemans est un collaborateur extérieur depuis une dizaine d’années, dont les chroniques sur le site du Focus Vif ne comportent rien de répréhensible : « Soit il dépasse les bornes et c’est une affaire de justice, soit c’est une dispute et en quoi devrait-on prendre une position officielle, avec une forme de censure dans un cas ou une forme d’adhésion à un lynchage dans l’autre ? Ce n’est pas notre rôle de nous mêler des différends sur les réseaux sociaux. »

Retour sur les conséquences du tweet d’Élisabeth Debourse. 27 février 2019, 18 heures. Le café La Tentation, à Bruxelles, accueille la réunion de rédaction du magazine Wilfried. Quand la journaliste arrive avec un quart d’heure de retard, elle découvre Serge Coosemans devant la porte : « J’ai exigé des explications, qu’elle retire ce tweet, elle a refusé et nous nous sommes dès lors engueulés. » Les insultes pleuvent. Serge Coosemans traite la journaliste de « grosse connasse » et annonce qu’elle « va payer ». Des menaces auraient été proférées : « Tu es morte », « Je vais te détruire ». Sous le choc, elle s’en va. Lui assiste à la réunion. Contactée par Médor, la journaliste confirme avoir déposé plainte. François Brabant, fondateur de Wilfried, n’a pas souhaité réagir à nos questions.

Ce mur entre nous

Des cinq récits entrecroisés, plusieurs éléments se répètent : le journaliste n’a jamais ou très peu rencontré les femmes journalistes dénigrées, l’essentiel se déroule sur les réseaux sociaux. À des degrés divers, les cinq femmes craignent d’éventuels retours de manivelle suite à notre article. Elles décrivent quelque chose de « moralement éprouvant », se disant « épuisées », et ont toutes demandé avec insistance à leur rédaction d’intervenir, sans obtenir de réponse adéquate. Les rédacteurs en chef se montrent impuissants, démunis, tant pis. Élisabeth Debourse a décidé de ne plus écrire pour Wilfried. Tout comme Myriam Leroy qui ne veut plus collaborer avec le trimestriel. Ni avec Focus Vif. Deux collaboratrices qui jettent l’éponge.

Et dernier détail qui n’en est pas un : les cinq femmes sont, comme Serge Coosemans, des journalistes indépendantes. Elles n’appartiennent pas aux rédactions, sans relais concret pour que leur voix soit prise en considération. Si elles étaient sous contrat, nous confie l’une des rédactions, sans doute aurait-on mis les journalistes dans une même pièce, entre quatre yeux, et cela aurait été vite réglé… « Ces journalistes se sentent autorisés, au sein des mêmes médias que nous, à faire ce qu’ils font, car ils savent que ça n’aura pas de conséquence, avance Myriam Leroy. C’est ça que je trouve affreux, heurtant et désespérant. C’est ça que j’ai essayé de faire comprendre aux rédacteurs en chef. C’est ce mur-là entre nous que cette histoire révèle. »

Sexe faible, c’est fort !

À la rédaction du quotidien Le Soir, ce n’est ni Metoo, ni le 8 mars, ni la Ligue du LOL qui ont réveillé les consciences féminines et féministes. C’est le fondateur de Playboy et une expression tout droit sortie du XIXe siècle. En septembre 2017, Hugh Hefner, le fondateur du magazine « de charme » (comprendre des femmes à poil) meurt et « son château est présenté comme un paradis », raconte Véronique Kiesel, reporter au service Monde, depuis 31 ans, au Soir. « Un peu de hauteur aurait été bienvenue. » Peu après, un papier politique qualifie les femmes de « sexe faible ». « Ce n’était plus possible. À notre époque ! », raconte une journaliste.

« Du coup, on s’est réunies et questionnées : quelle est la représentation dans le journal, quid de l’écriture inclusive, des noms féminisés ?, explique Anne-Sophie Leurquin, journaliste. Cela a été mal perçu parce que les garçons se méfiaient. Nous avons eu une ou deux réunions [entre femmes, NDLR] puis elles ont été ouvertes. Très peu d’hommes sont venus. »

Lors de ces discussions, un malaise est exprimé. Les journalistes évoquent des types bien, souvent. Mais pas toujours. Elles citent les remarques déplacées, une tentative de baiser volé. Julie Huon parle de « sexisme ordinaire – où je me rendais soudain compte en les voyant glousser que mes collègues essayaient de deviner la couleur de mon soutien pendant que je leur parlais boulot – qui était mille fois plus choquant. Parce que tu es une paire de seins avant d’être une journaliste. »

Il y a aussi ce chef (qui n’est plus chez Rossel) qui coince une fille dans les couloirs et déboutonne sa chemise, multiplie les remarques déplacées, des sous-entendus sexuels. Toujours sous couvert de l’humour, bien sûr.

Enfin, nous avons reçu trois témoignages de femmes qui, visant une place au Soir, s’entendent demander lors de l’entretien d’embauche si elles comptent avoir des enfants.

« Il y a un truc propre au journalisme, c’est un métier hostile à la vie familiale, explique une journaliste du Soir. Et puisque les inégalités sont toujours d’actualité dans ces tâches domestiques, c’est un milieu hostile à la femme. Chacun doit faire de grands sacrifices, mais les hommes auront une épouse institutrice quand la femme journaliste devra tout assumer. »

Symptomatique ? Les femmes de la rédaction ont soit un seul enfant, soit n’en ont pas. La rédaction du Soir est pourtant l’une des rares à avoir accueilli au poste de rédacteur en chef une rédactrice, Béatrice Delvaux. Elle témoigne d’un parcours sans accro sexiste. « J’ai eu de la chance, c’est mon expérience, je la revendique. J’ai été très tôt encadrée par deux femmes collègues fortes et libres, par des hommes bienveillants. En tant que rédactrice en chef, j’avais une phrase, terrible, que je peux requestionner aujourd’hui : “Il n’y a qu’une chose qui n’attend pas, c’est l’information.” J’ai intégré les codes du journalisme, j’ai laissé tomber beaucoup pour mon travail, j’avais une ambition et une grande responsabilité professionnelle. Placer mon fils à huit heures du soir, travailler les week-ends, j’ai connu. Et cela “paie” : si vos interlocuteurs savent que vous êtes là pour les écouter, que vous suivez leur dossier de tout près, ils vous informent. (…) Mes sacrifices, ce ne sont pas ceux d’une femme mais d’une journaliste. »

Cela ne l’empêche pas d’avoir vu des femmes en souffrance dans ce système du journal quotidien. Et de remarquer la fragilité de l’indépendante face à la rédaction. « C’est beaucoup plus compliqué pour une pigiste de se défendre. Mais un chef peut faire la différence. Un jour, j’avais dit à une stagiaire, ces deux-là, s’ils te demandent le café, tu refuses. Là, je jouais mon rôle. En tant que femme à un poste à responsabilité, je peux protéger, aider et aussi rendre hommage à ces hommes qui m’ont valorisé en tant que journaliste, et non en tant que femme. »

Le témoignage ne fait pas forcément écho chez les plus jeunes. Mais les choses évoluent. En bien. Toutes soulignent le rôle positif du rédacteur en chef, Christophe Berti, qui est resté à l’écoute sans diriger le dialogue, et a pris en considération les constats de ses journalistes féminines : « Il y a eu une prise de conscience, un impact positif. Finies les blagues déplacées. Forcément. Le Soir est progressiste. Cela ne pouvait pas être nous, les lourds. »

Véronique Kiesel souligne les progrès, voire un engagement exemplaire de la rédaction : « On a rappelé qu’il y avait un conseil en prévention. On partage une liste d’experts de la diversité, une volonté de varier les points de vue. On encourage les qualificatifs épicènes. » Elle estime que Le Soir a toujours été bienveillant pour les femmes qui sont partout, en politique, en économie, en culture, « mais pas en sport » (rires).

La fin de la vulgarité

Les mentalités changent ; des initiatives se mettent en place pour combattre le machisme ou mieux répondre au harcèlement, nous dit-on dans tous les médias sur lesquels nous nous sommes penchés. La Ligue du LOL et l’affaire Weinstein ont clairement calmé les ardeurs des graveleux. Mais quand on lui demande si le sexisme appartient au passé, Florence Le Cam se montre dubitative : « Il y a un discours récurent qui consiste à dire que c’était vrai il y a 15-20 ans, mais que ça ne l’est plus. Il y a une mise à distance. Mais juste après, on nous parle d’expériences de sexisme plus récentes. On dit que ça change avec les jeunes générations : les hommes sont plus respectueux, les femmes ne laissent plus rien passer. C’est une belle excuse pour dire que ça n’arrivera plus. Peut-être que la vulgarité ne passe plus – une main aux fesses, un “t’as vu ses seins ?”, ça ne passera plus. Mais cela ne change pas beaucoup la violence, dans les situations où il y a une impression de dominer. Le sexisme fait partie d’une culture organisationnelle. »

Cette culture n’est pas faite uniquement de blagues lourdingues ou de propositions insistantes. Elle est, nous ont dit les femmes interviewées, empreinte de réflexes paternalistes et d’écartement des responsabilités, parfois de manière totalement invo- lontaire. Par exemple, lorsqu’on propose systématiquement aux femmes les rubriques santé ou lifestyle, en pensant que cela correspond à leurs centres d’intérêt, alors que les possibilités de carrière et d’évolution salariale n’y sont pas les mêmes qu’en politique ou en sports. Le plafond de verre, cet obstacle invisible qui empêche les femmes d’atteindre le sommet de leur carrière, tant décrypté et dénoncé par nos médias, persiste bel et bien en leur sein. Et souvent, rappelle l’étude ULB/UMons, avec le concours des femmes, qui peuvent être elles aussi tentées de reproduire l’ordre social.

Les médias, comme tant d’autres professions, ont massivement ouvert leurs portes aux femmes, ces 50 dernières années. C’est une avancée. Mais, conclut l’étude ULB/UMons, cette féminisation a été globalement « impensée ». La dimension de genre, passant loin derrière les urgences économiques, n’a pas été prise en compte. Face au harcèlement ou à l’enjeu spécifique de conciliation de la carrière avec le congé de maternité, par exemple, la réponse a souvent été le déni, la passivité, l’idée que c’est aux femmes de s’adapter à ce monde d’hommes et non l’inverse. Il est urgent de rattraper le temps perdu. Ce n’est pas un scoop. Mais une nécessité.