Paifve : ce garde-fous

(dont tout le monde se fout…)

L’établissement de défense sociale de Paifve renferme des irresponsables, des internés psychiatriques que la société est censée soigner. Dans les faits, cela ressemble à la prison. Sauf qu’on ne sait jamais quand on en sortira…

Il serait grand temps que les gens apprennent ce qu’est Paifve. Ce n’est pas une prison, c’est pire. On peut sortir de Lantin, on peut sortir d’Andenne, de Marche, de n’importe où en Belgique. Mais en somme, on sort de Paifve curieusement. Je dirais qu’à Paifve, ce ne sont même pas des prisonniers… Je penserais plutôt à un abandon dans une poubelle ! »

— Le grand-père d’Alban, interné à Paifve.

Arrivé au tournant de la vingtaine, Alban fut accusé de viol. Un viol qu’il conteste, mais qui l’a mené au tribunal. Il a été jugé irresponsable de ses actes. Sa pathologie peut être dangereuse pour la société. La justice a donc décidé de l’envoyer en défense sociale, de le soigner plutôt que de le condamner à une peine de prison.

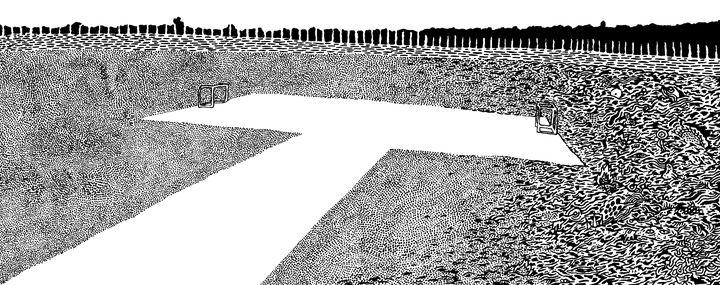

C’est ainsi qu’Alban commence son parcours d’internement : 22 mois dans l’annexe psychiatrique de la prison de Namur avant d’atterrir, en 2009, à l’établissement de défense sociale (EDS) de Paifve, en région liégeoise. Dans « Moi, l’interné », un texte rédigé par son grand-père sur la base de ses témoignages, Alban raconte son transfert : « Il est plus de 18 heures. Il fait nuit noire. Avant de franchir la grande grille automatique, tu peux voir par l’éclairage que l’hôpital annoncé ressemble encore plus à la prison que tu as quittée. Tu sors de ton camion blindé, et tu retrouves des matons. Tu ne vas pas tarder à découvrir ta cellule. »

Durée indéterminée

Les 208 internés masculins de l’EDS de Paifve suivent un parcours similaire à celui d’Alban : ils ont commis un délit, souffrent d’une pathologie mentale et ont été jugés irresponsables de leurs actes par le tribunal sur la base de rapports médico-légaux établis par des experts psychiatres. Ils sont internés sans durée déterminée en vue d’être soignés puis réinsérés dans la société. Leur libération dépend donc de leur état de guérison. Mais la convalescence a tendance à traîner… Émile a été prévenu dès son entrée : « T’es arrivé, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Attends-toi à rester quatre-cinq ans. Y en a qui sont là depuis 40 ans ! »

La durée de l’internement est par principe incertaine, puisqu’elle dépend de la vitesse de guérison. Le patient doit être soigné et mener une vie conforme à la dignité humaine. Sauf que cette dernière disposition pose problème : le 7 septembre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait l’État belge et lui donnait deux ans pour qu’il revoie son système d’internement. L’EDS de Paifve faisait partie des établissements pénitentiaires à réformer.

Presque deux ans ont passé. Les conditions de détention des internés de Paifve demeurent préoccupantes. Le Comité européen pour la Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), un organe créé par le Conseil de l’Europe, y relevait encore dans son rapport de 2017 de nombreux dysfonctionnements.

Assommés de médocs

Situé dans un hameau à six kilomètres de Lantin, Paifve a tout d’une prison : barrières, barreaux aux fenêtres, barbelés aux murs, cellules, gardiens. La seule différence, ce sont les équipes médicales. Quelques psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux ou éducateurs soignent les internés en vue de les faire sortir. En théorie.

Julie Weckx a fréquenté l’établissement pendant plusieurs années en tant que conseillère morale. Elle venait visiter les patients chaque semaine, prenait du temps dans leur cellule pour les écouter, les soutenir et les orienter. Elle dénonce : « On met les internés sous médication pour avoir la paix, on leur donne des anxiolytiques, des antidépresseurs pour qu’ils restent calmes. »

Le docteur Patrick Loodts, président de la commission de surveillance de l’établissement, corrobore : « Les médicaments antipsychotiques sont nécessaires dans beaucoup de cas, mais ce traitement peut aussi entraîner une sédation chronique importante qui ôte toute envie de sortir de sa chambre. Une quantité non négligeable de patients s’isolent alors presque complètement du monde extérieur, perdant progressivement toute autonomie, toute vie relationnelle et donc toute chance de se réintégrer quelque peu à la société. » John témoigne : « J’avais deux médicaments le matin et trois le soir. Quand je vois qu’il y en a qui prennent des poignées comme ça ! Je sais pas s’ils en ont besoin. J’ai déjà vu un mec qui avait 18 médicaments le soir, tu te rends compte ? Je connais quelqu’un qui a des médocs forts, il en a quatre le matin, trois à 11 h, quatre à 16 h et six au soir. Après, ces gens-là, c’est des plantes. »

Pendant les heures de « sortie », les agents ouvrent toutes les cellules et donnent aux patients la liberté de circuler dans les couloirs, de prendre l’air, faire du sport ou assister aux animations. Mais beaucoup d’internés restent couchés dans leur lit, abattus par les médicaments.

La plupart de ceux qui sortent, en revanche, « flânent dans les couloirs, fument toute la journée », décrit René Michel, président de l’asbl Aide sociale aux justiciables. Ils traînent, disent bonjour aux gardiens, espèrent croiser un médecin pour demander où en est leur dossier, regardent le temps passer. L’environnement n’est pas très stimulant et ne favorise pas les soins ou la préparation à la réinsertion. « Certains sont là depuis de très nombreuses années, voire 15 à 20 ans, et se reposeront tôt ou tard dans le cimetière du village, situé en face de l’établissement. »

À côté des médocs, il y a la drogue. Elle assomme, elle aussi. Émile explique : « Il y a des gens qui rentrent des permissions de sortie avec de la coke, du speed, de l’herbe, de l’alcool. C’est dingue. Et ils laissent faire. » « C’est souvent les parents qui donnent la drogue », déplorent les parents de John. « On n’a jamais été fouillés à Paifve. À Lantin, il y avait tout de même des chiens pour sentir. La drogue ne fait pas progresser. Selon ce que nous raconte notre fils, les patients n’arrêtent pas de s’échanger des trucs. Apparemment, les gardiens le voient, mais ils ne vont pas dépenser leur énergie à sanctionner. »

Petit délit, grande peine

Trente à 40 % des internés sont là pour des délits mineurs (vols de sacs à main, vols dans un magasin, etc.). Ils auraient déjà quitté la prison s’ils avaient été jugés responsables de leurs actes. Jacqueline Use, directrice de l’établissement de Paifve, pointe le paradoxe : « Un interné qui a commis des faits graves peut se retrouver dans notre établissement quelques années seulement alors que d’autres, qui ont commis un acte moins important, resteront plus longtemps. Il y a une multitude de facteurs qui font qu’ils restent à Paifve. On a des gars qui se sont retrouvés dans un train sans billet et se sont rebellés. Aujourd’hui, ils sont toujours là car toujours malades. La difficulté, c’est la complexité des pathologies. »

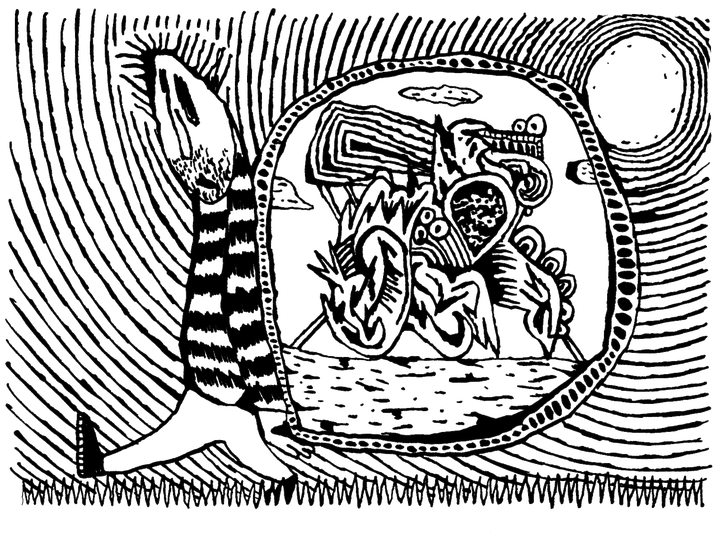

Une fois qu’un fauteur de troubles a été reconnu « irresponsable », qui prendrait le risque de le relâcher trop vite ? Les juges et les médecins anticipent le danger que pourrait représenter le malade mental pour la société. Ces internés doivent-ils pour autant voir les années se succéder en « prison » ? Le système permet-il vraiment le soin et la réinsertion ? Werner Vanhout, conseiller général de la Direction générale des établissements pénitentiaires du SPF Justice, admet : « Je suis le premier à avouer que l’EDS de Paifve ressemble parfois encore un peu trop à un établissement pénitentiaire. »

Paifve est l’oubliée de la société. Les membres du personnel font ce qu’ils peuvent avec les moyens qu’ils ont, mais ils manquent de soutien. L’État ne semble pas concerné. S’il l’est, c’est davantage dans une approche sécuritaire. Lorsque la loi de défense sociale a été votée en 1930, puis modifiée en 1964, elle présentait l’internement comme une mesure hybride visant à la fois le curatif et le sécuritaire. L’un ne pouvait pas prendre le dessus sur l’autre. « C’était un progrès énorme, raconte Marie-Françoise Berrendorf, conseillère générale à l’administration centrale du SPF Justice. Quand quelqu’un est malade, l’État s’engage à le soigner. Pour l’époque, c’était une révolution et la Belgique était prise en exemple par les autres pays ! Aujourd’hui, le sécuritaire prend une trop grande place. »

Cette nouvelle orientation pèse sur l’organisation de l’institut, qui peine à remplir ses missions. Les soins passent au second plan, ce qui en vient à menacer l’état de santé même des internés : « De jour en jour, de mois en mois, tu vois les gens dépérir, témoigne Émile. Quand je suis arrivé de l’annexe psychiatrique de Lantin, je ne prenais aucun médicament. Après huit mois ici, j’ai recommencé à prendre des antidépresseurs. »

« On ne soigne pas, on garde »

« Ma vision du suivi psychiatrique dans cet établissement est proche du zéro, dénonce le papa de John. Le psychiatre, en général, c’est quand il le croise dans le couloir : “Hé, ça va ?” Non, il n’y a aucun travail psy. On ne soigne pas, on garde. »

Les psychiatres ne sont que cinq, à temps partiel, pour 208 internés ! Et encore, il faudrait déduire les psychiatres experts, qui établissent les diagnostics, évaluent l’évolution des internés et rendent les rapports sur leur éventuelle libération à l’essai. La situation est d’autant plus inquiétante qu’ils approchent tous des 70 ans et que la relève n’est pas assurée.

« Il est compliqué de trouver des psychiatres de qualité, aptes à gérer notre public, constate Werner Vanhout, conseiller général de l’administration centrale. C’est difficile de vouloir travailler avec des internés dans un milieu carcéral. » Le docteur Sébastien Verdicq, ancien psychiatre à Paifve, évoque plutôt un manque d’information lors du cursus universitaire : « Le peu de psychiatres qui sortent diplômés ne connaissent pas le milieu carcéral, ni le travail qui y est fait. Dès lors, ils ne s’intéressent pas à cette activité, davantage par méconnaissance, voire ignorance. »

L’EDS de Paifve ne dispose pas non plus de permanence médicale la nuit : à 17 heures, il n’y a plus de personnel soignant. Les gardiens doivent donner eux-mêmes les médicaments. Que faire si un interné n’en veut pas ? S’il fait une crise ? « Quand il y a un problème la nuit, on a toujours la possibilité de prendre contact avec des services de garde compétents pour la région ou avec un hôpital, rassure Werner Vanhout. On n’a pas d’infirmiers de nuit à Paifve mais, dans l’établissement d’à côté, à Lantin, on en a. »

Sans service de garde, les traitements médicaux sous contrainte – des mesures médicales parfois nécessaires mais qui requièrent une surveillance clinique – sont évités. Dès lors, « des personnes sont mises sous contention car on ne peut pas leur donner la médication qui permettrait de les calmer pendant longtemps mais en les surveillant nuit et jour », explique Marie-Françoise Berrendorf. Mais la contention permet uniquement de limiter les mouvements du patient, pour sa propre sécurité et celle de son entourage. Elle n’est en rien curative.

Pas de gardien, pas d’activité

La thérapie occupationnelle pourrait répondre aux failles de la thérapie médicale, explique Patrick Loodts, président de la commission de surveillance. D’autant plus que certains internés, comme Alban, sont demandeurs. L’autre jour, il a proposé à la direction de tricoter des pulls à mettre autour des lampadaires du préau de l’établissement : « On fait comme pour les arbres, mais pour les poteaux. Ça mettrait un peu de vie dans la cour ! » « Et qui va les tisser ? », lui a-t-on rétorqué.

Le docteur Verdicq, ancien psychiatre de Paifve, partage la même frustration : « À Paifve, il y a un potentiel énorme : le territoire est gigantesque, il y a 14 hectares ! On pourrait mettre en place des alternatives de traitement comme l’art thérapie ou la zoothérapie. J’ai vu des patients complètement léthargiques qui, en six mois, se sont réveillés grâce à cela. Mais la direction de Paifve est prise par d’autres priorités, la gestion du bâtiment, la cohésion interne, le manque de moyens… »

Il y a un programme d’activités, mais elles sont souvent annulées faute d’agents. Paifve souffre du plus grand taux d’absentéisme de gardiens de toutes les prisons belges. Selon le CPT, en 2017, il oscillait entre 30 et 35 %. En 2018, il est redescendu à 16 % grâce à un bout de refinancement judiciaire. Mais il demeure préoccupant car l’absence de gardiens paralyse le fonctionnement entier de l’établissement : « Ce sont les patients qui sont toujours les dindons de la farce. Et les collaborateurs extérieurs à l’établissement, qui organisent les activités, risquent de se décourager », témoigne René Michel, président de l’association Aide sociale aux justiciables.

Le travail, c’est la santé

Pour s’occuper, Émile, qui vient de sortir, travaillait en cuisine tous les matins pour un salaire de 130 euros par mois. Il le faisait surtout « pour penser à autre chose ». Certains internés sont « servants de section », comme dans les prisons de droit commun. Ils nettoient les couloirs et distribuent les repas. Car il n’y a aucun personnel pour l’entretien du bâtiment : tout est à la charge des internés. « Y a des patients qui vont chier dans les douches. Y a des cafards, des rats, des petites bêtes, je ne sais même pas vous dire ce que c’est comme animal. »

L’institut reçoit 4,27 euros de l’État par jour par interné, dont 3,81 sont consacrés à la nourriture et 0,46 à l’hygiène, la literie et les vêtements. Pour le reste, les internés paient de leur poche. « Si vous n’avez pas d’argent, pas de famille, vous êtes foutu ! Les cantines, ça coûte très cher. Le téléphone, c’est exagéré ! Je payais 60 euros toutes les semaines rien que pour entendre ma fille », explique Émile.

Émile a été interné pour coups et blessures sous l’effet de l’alcool. John pour attouchements. Ils ont récemment obtenu leur libération à l’essai. Pour Alban, après dix ans d’internement, c’est encore compromis. Selon son grand-père, il « survit un jour à la fois, avec l’attente de la cantine, des visites et de “quand tu sortiras de là”. Avec chaque jour un espoir, et puis le désespoir. Car vois-tu ! Le détenu sait à combien il a été condamné. Il sait à peu près combien il lui reste à tirer, toi pas. Ton sort dépend des psys, d’une direction, d’une madame du parquet ».

Quand, en 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a sommé la Belgique d’humaniser sa politique d’internement, l’État fédéral a été forcé de réagir : une nouvelle loi relative à l’internement, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, vise à sortir les internés des prisons. Un Masterplan Internement prévoit d’élargir l’offre dans des structures psychiatriques.

Concernant Paifve, il est prévu de construire pour 2022 un centre de psychiatrie légale – sorte d’hôpital psychiatrique sécurisé – à côté de l’EDS, qui deviendrait une prison de droit commun. Le nouvel établissement devrait accueillir 250 internés. Mais personne n’est encore informé de rien, pas même la direction.