À quoi ça sert de voir son sexe ?

Cul, intimité et galipettes

En Belgique, des femmes désireuses de se « réapproprier » leur corps organisent des ateliers d’auto-observation gynécologique. Spéculum et miroir à la main, elles découvrent ce que seuls les gynécos ont l’habitude de voir : leur propre sexe. Un acte libérateur, qui raconte la place du sexe dans la société.

« T’as déjà vu ton col de l’utérus ?

– Euh…

– T’étais au courant que la position d’auscultation, cuisses écartées, pieds dans les étriers, n’était pas obligatoire ?

– Bah..

– Et tu sais contracter uniquement ton périnée ?

– Mhhh… »

Voilà le genre de questions auxquelles la plupart des femmes sont bien obligées de répondre : « Non ». Un « non » apparemment anecdotique. Pour Fabienne, Lara et Christine, il n’en est rien. Pour chacune de ces femmes, c’est justement le fait de ne pas « savoir » qui a les a poussées à essayer « l’auto-observation gynécologique ». Une pratique qui, selon elles, a « changé » leur vie.

L’auto quoi ? Fabienne résume : « C’est très simple. Il suffit de se procurer un spéculum – qu’on achète sur internet – et un miroir. L’idée c’est de se rassembler, entre filles, d’observer et surtout de discuter. On ne veut pas faire de diagnostic ni se soigner, mais se connaître, se réapproprier notre corps, et par la même occasion notre vie. »

Aussi appelée self-help, cette pratique née au début des années 70, arrivée en Belgique en 1973, s’inscrit dans un contexte de lutte féministe contre un modèle sexuel patriarcal. Son apparition est liée au combat pour l’avortement et à la prise de conscience que les femmes ne connaissent pas leur corps, pourtant facile d’accès. L’objectif du self-help est donc de produire un savoir féminin par l’expérience, en groupe, pour favoriser l’autonomie des femmes.

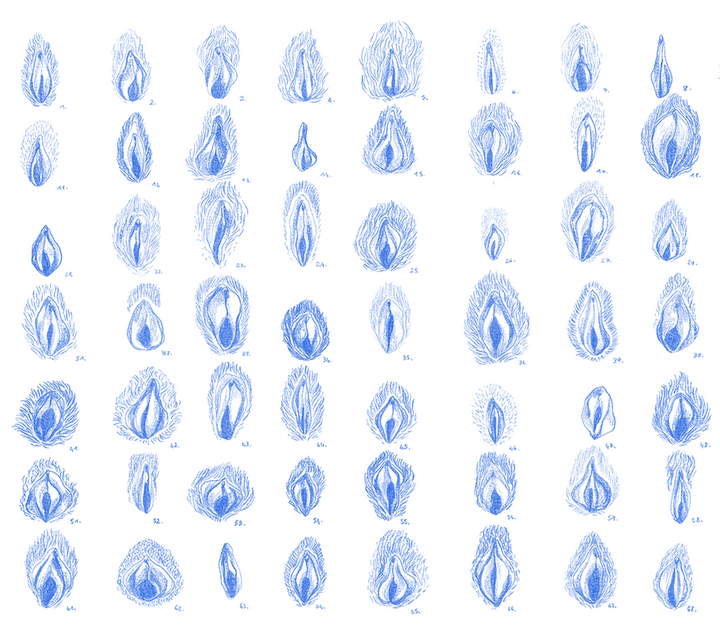

En Belgique, quarante ans plus tard, cette pratique existe toujours. Et si le contexte historique a changé, les groupes partent du même constat : celui du manque de savoir. « Avant de faire ça, je ne savais même pas ce qu’était un périnée », se marre Fabienne, qui avoue qu’à 25 ans, quand elle a découvert cette pratique, elle se sentait « déconnectée de son corps ». La jeune femme se souvient d’une des premières fois où elle s’est retrouvée, avec une dizaine d’autres filles, pour une séance de self-help. « On a commencé par dessiner chacune un utérus. C’était fou, la plupart d’entre nous ont dessiné des trucs immenses ou de grands triangles. Pourtant, un utérus, ça ressemble plutôt à une petite prune située à la hauteur du pubis. »

Spéculum et émancipation

Pour Lara Lalman, qui a bossé dix ans dans un planning familial, c’est un ras-le-bol face à des médecins omnipotents qui l’a menée au self-help : « Dès leurs études, on demande aux médecins d’avoir un contrôle total sur le patient, de ne pas le laisser dans le doute. Sur la contraception, je n’en pouvais plus d’entendre les plaintes de femmes sous pilule qui se plaignaient d’une baisse de libido par exemple, et à qui on donnait une fin de non-recevoir. » Critique d’une médecine faite d’experts, où le patient n’a pas voix au chapitre, critique d’une science gynécologique toujours marquée par les valeurs patriarcales dans laquelle elle est née, critique d’un capitalisme qui a ajouté une nouvelle forme d’oppression des corps en les marchandisant : derrière l’apparence anecdotique d’une « simple » ignorance de son corps, se cachent toujours des enjeux politiques.

Quand elle parle de ces parties de « spéculum-miroir », Fabienne parle de véritable « révolution » dans sa vie. « Ça paraît fou de dire ça, mais c’est vrai. C’est une réappropriation de son corps à 100 %, une création de savoir horizontale, qui ne vient pas d’un médecin tout-puissant, et ça n’a rien à voir pour moi avec une volonté de remplacer le médecin ou de me soigner. C’est autre chose ! » Fabienne raconte même comment, à la suite de ces sessions, elle a fini par quitter son petit ami, après neuf ans de relation. « Bien sûr, ce n’est pas ça qui a décidé de notre séparation, mais ça a contribué à me rendre plus autonome dans mes choix de vie. »

Hein, quoi ? Se regarder le vagin pourrait donc te pousser à changer de vie ? À ce point ? Catherine Markstein, médecin et coordinatrice de l’asbl Femmes et Santé, qui propose des ateliers d’auto-observation gynécologique à Bruxelles, explique : « Dans ces groupes, on ne reste jamais dans l’intellectuel pur. Passer à l’acte, se réapproprier le corps par le corps est très important. Ensuite, le fait d’être en groupe apporte une solidarité, une dimension collective, un partage, qui permet aux femmes de prendre confiance, de s’émanciper. »

« Vieilles sorcières poil-aux-pattes »

Et dans notre société, le self-help garde toujours une force politique. C’est l’avis de Valérie Piette, historienne, professeure à l’ULB, spécialiste de l’histoire des femmes et des questions de genre : « Bien sûr, cette pratique est née chez des femmes blanches, bourgeoises américaines, mais elle fut subversive et le reste toujours aujourd’hui. Elle en dit long sur la “volonté de savoir” au sens où Michel Foucault l’entend, sur les lacunes qui perdurent concernant la connaissance de nos corps et les enjeux qui l’entourent. » Prenons la gynécologie. « Cette science a été conçue dans une société patriarcale et dans une optique nataliste, ce qui a eu des conséquences sur la construction même de cette médecine et de sa pratique. Un seul exemple : tout homme devrait un jour au moins mettre les pieds dans ces étriers, nu, pour comprendre cette relation de dominant-dominé. » Même si cette position n’est pas vécue comme une humiliation par toutes les femmes, des médecins, comme le très médiatique Français Martin Winckler, commencent d’ailleurs à diffuser l’idée qu’il est tout à fait possible d’ausculter les femmes dans d’autres positions, comme la position « à l’anglaise », autrement dit sur le côté.

Aujourd’hui, la plupart des groupes de self-help restent informels, et la pratique est encore souvent jugée négativement, vue au mieux comme une soirée Tupperware inutile ou comme un acharnement militant de « vieilles sorcières poil-aux-pattes » (oui, oui, c’est textuellement une des réactions entendues à l’évocation de cet article).

Un sexe « sale et dangereux »

Mais certaines structures comme l’asbl Femmes et Santé ou plus récemment l’asbl CEFA à Louvain-la-Neuve, coanimée par Lara Lalman, organisent ce type de groupes aussi en Belgique. Un signal fort, d’après cette dernière : « Cela ouvre la pratique à un public plus large, pas forcément composé de militantes chevronnées. D’ailleurs, on voit que les choses bougent, certains gynécologues commencent à proposer un miroir à leurs patientes en consultation. »

Car la gynécologie est avant tout un miroir de la place du corps féminin dans la société. C’est ce que rappelle Julie de Ganck, doctorante à l’ULB, auteure d’une thèse sur l’histoire de la gynécologie belge : « S’ils ont largement profité de la minorisation de la femme, les gynécologues ont aussi partagé les stigmates portés par le sexe féminin, tout comme ils ont pu participer aux processus d’émancipation. »

Pour la philosophe Valérie Piette, il est une certitude : « On vient d’une société où le sexe de la femme fait peur, où on le voit comme quelque chose de sale, de dangereux. Le simple fait que cette pratique soit encore mal perçue montre que tout n’est pas réglé… »