Savez-vous que la campagne belge compte davantage de prairies à chevaux que de champs de pommes de terre ? Que le métier de géographe ruraliste n’existe quasiment plus chez nous, tant la Belgique rurale a été grignotée par la périurbanisation ?

Ces questions ont des airs d’anecdote. Elles révèlent pourtant un fait important : la campagne s’est transformée radicalement durant ces sept dernières décennies, mais pas forcément la vision – parfois archaïque – que beaucoup portent sur elle.

Pour les journalistes – souvent urbains –, traiter de la campagne revient trop souvent à focaliser sur des sujets estampillés « vert », en tête desquels l’agriculture et le sort, âpre, de ceux qui la pratiquent.

L’a priori n’est pas que belge. Lors du Festival international du journalisme organisé à Couthures-sur-Garonne (France) en juillet dernier, une table ronde devisait sur ce thème : « La ruralité sous le regard des médias. » À la fin de la conférence, rapporte le journal Le Monde, un festivalier se lève : « Depuis une heure, on ne parle que de l’agriculture. Est-ce que ça ne révèle pas un biais cognitif des médias nationaux ? » Dans l’entretien de ce numéro, l’un des rares géographes de la ruralité belge, Serge Schmitz, rappelle pourtant que les agriculteurs représentent désormais moins de 1 % de la population. Cela doit évidemment nous interroger sur les perspectives d’une production de nourriture locale, respectueuse des gens qui bossent la terre. Mais aussi sur l’image que les médias belges véhiculent des zones rurales.

La campagne est devenue un mille-feuille, passionnant et complexe, où se posent des enjeux de taille bien au-delà de l’agriculture ou de la pénurie de médecins. Mais « il n’y a pas beaucoup d’empathie pour les natifs » de ces endroits, explique Serge Schmitz, selon qui une partie des habitants est aujourd’hui « silenciée ». Plus dommage encore, au sein même des zones rurales, ce sont souvent les néoruraux, issus des villes, « qui prennent le leadership ».

La disparition des libraires, l’augmentation du prix de la presse, l’effritement des services postaux participent déjà à augmenter la fracture entre les zones « couvertes » et les autres. La proposition de la ministre des Médias Jacqueline Galant (MR) de réduire les télés locales de douze à huit d’ici à 2031, motivée par une volonté d’économie, ne va pas améliorer les choses. Elle risque d’appauvrir la couverture médiatique de certaines régions. Et pourrait aussi renforcer le regard « urbain » porté sur la campagne et, par là, l’absence de prise en compte d’enjeux majeurs.

C’est le même danger qu’engendre la concentration actuelle sans précédent de nos médias, accentuée par le rachat d’IPM par le Groupe Rossel. IPM détenait les éditions de L’Avenir, un média très lu, proche du lectorat. Les journalistes du titre craignent pour sa pérennité, et l’ensemble du secteur flippe un peu : ce monopole de fait sur les éditions quotidiennes en Wallonie ne nuit-il pas au pluralisme des médias ? Les synergies, intégrations verticales, réutilisations d’articles d’un journal à l’autre au sein du même groupe, les piges payées quelques dizaines d’euros ne sont-elles pas le signal inverse à envoyer aux citoyens des zones rurales, qui, légitimement, se sentent mis sur la touche ?

En France ou au Royaume-Uni, l’antagonisme entre les centres de décision urbains et la périphérie se marque clairement sur les cartes géographiques. Il y existe encore des campagnes dont l’autarcie saute aux yeux. En Belgique, le contraste est moins évident, avec nos 383 habitants/km2 (une des plus fortes densités d’Europe). Il n’en reste pas moins que le sort des zones rurales ne se décide pas encore assez à Attert, Hastières ou Plombières. La ministre qui décide de ne plus soutenir la recréation de mares par Natagora en Wallonie a beau appartenir à une famille d’agriculteurs, elle est avant tout la courroie d’un gouvernement qui n’a guère mis l’accent sur le besoin de se consacrer au monde rural tel qu’il est aujourd’hui : complexe, multifacette, en besoin de considération.

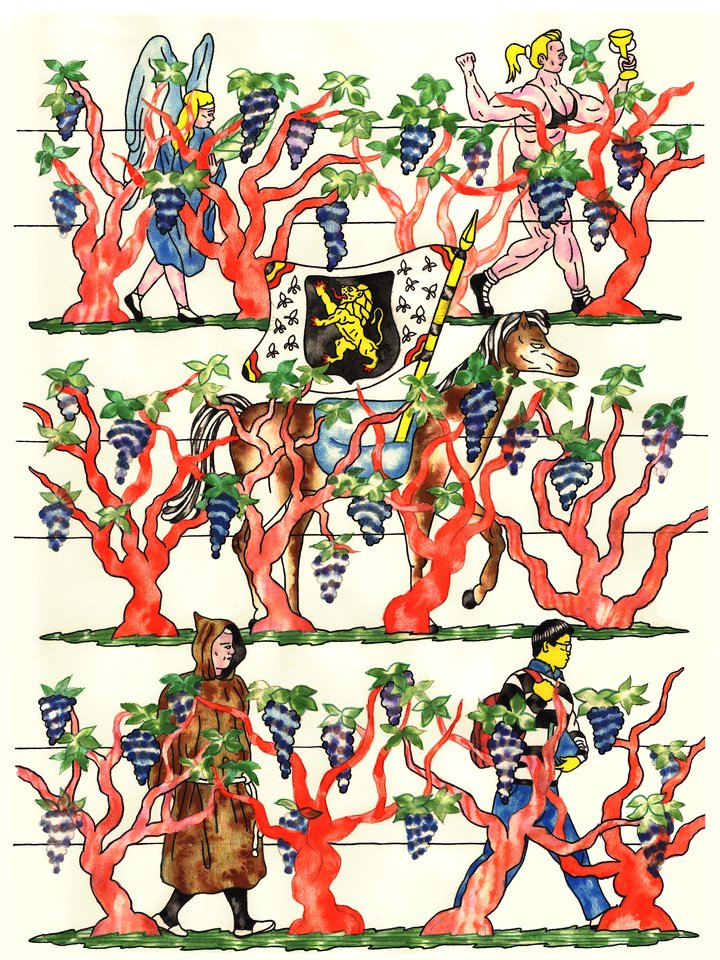

Ce 40ème numéro de Médor, en partie nourri par cette réflexion, quitte donc la capitale. Dans les pages qui suivent, vous croiserez, hors des grandes villes, des bio-ingénieur·es en quête d’équilibre, des porteur·ses de Vierge, des bodybuildeuses et même les acteurs d’un vignoble en plein essor. Entre les grappes, deux approches de la campagne : celle de gens riches en réseau et en capital d’un côté, et de l’autre, celle qui rêve d’arrêter les pesticides, quitte à mettre le vin en cannette. En retrait, toujours discrète, reste la troisième voix : celle de ceux qui, chaque jour, font la campagne, mais ne la possèdent pas.