Pas d’amie comme toi

Traduction : Thomas Lecloux

Texte : Guinevere Claeys (De Standaard)

Illustrations (CC BY-NC-ND) : Koenraad Tinel

Publié le

Quand je l’ai rencontrée, elle avait 80 ans, moi 40. Nous avons tissé une amitié comme jamais je n’en avais connue.

Notre première conversation a été de nature plutôt triviale. Elle m’a servi un cabillaud-sauce moutarde à l’ancienne-pommes de terre, puis m’a regardée un instant dans les yeux. « Que ça te goûte, ma fille. » J’ai souri, touchée par ce mot affectueux, et l’ai remerciée. Et ajouté que ça avait l’air bien bon, mais elle était déjà repartie vers son arrière-cuisine.

C’était très bon, mais bien plus que ça. Un concentré de force vitale qui me venait à point nommé ; l’amarre que, sans le savoir, je cherchais tant. C’était le début de « nous ». Elle et moi. Toutes deux nées en avril. Elle quarante ans avant moi.

Ce qui nous a amenées à nous rencontrer, c’est notre rue. Cette rue étroite qui doucement s’élève depuis la place centrale jusqu’à la digue. Je venais de m’y installer, en provenance de la ville où j’avais été heureuse pendant vingt ans avant de ne plus l’être. Longtemps, j’avais cru que quitter n’était rien d’autre que recommencer. J’étais maintenant partie, mais n’avais encore rien recommencé. J’apprivoisais l’horizon et le vent sous son jour le plus rude, à la fin de novembre. J’étais encore loin de me sentir chez moi.

Elle habitait un peu plus loin, de l’autre côté de la rue, où elle tenait depuis cinquante ans un restaurant au rez-de-chaussée. Quinze petites tables dans un décor irréel. Tout le monde disait que le temps s’y était arrêté. Moi, je pensais que le temps y était bel et bien passé, mais sans altération aucune. C’était un endroit qui aidait précisément à cela : te rappeler qui tu étais.

Je crois que j’ai osé lui en demander un peu plus à ma troisième visite. Elle-même n’invitait pas à le faire, et ne posait d’ailleurs pas de questions. Tout le monde était le bienvenu chez elle, quelles que soient les réponses. Ce jour-là, quand elle est venue débarrasser, je lui ai vite demandé comment s’étaient passées sa journée et sa soirée. « Bien, ma fille. » J’ai alors demandé depuis combien de temps elle habitait ici, et me suis surprise à ajouter, dans le même souffle : « Moi, je viens d’arriver. » A-t-elle perçu là une insistance ? Une pointe de désespoir ? Ou a-t-elle compris que j’étais là pour rester, dans cette ville côtière que tant d’autres quittaient ? En tout cas, elle est revenue vers moi plus tard dans la soirée, son Nokia à la main. Elle m’a donné son numéro et m’a proposé de repasser une autre fois. Je me souviens m’être sentie tellement honorée en encodant son numéro. Reconnaissante envers elle de me tendre la main. Je trouve toujours qu’oser tendre la main à quelqu’un est un acte de grand courage. Le fait que ce courage se manifeste à mon égard m’a donné le sentiment d’être élue. Peu de temps après, je suis venue toquer à la porte à l’heure de la fermeture et nous nous sommes attablées dans le restaurant vide. C’était la première fois que je me retrouvais les yeux dans les yeux avec cette force de la nature si frêle, si imposante du haut de son mètre cinquante-deux pour quarante kilos. Je ne sais plus exactement de quoi nous avons parlé, mais je sais que la conversation a coulé de source. Que nous avons parlé du lointain passé, de l’avenir plus proche aussi, et que nous avons beaucoup ri. Sans nous connaître, nous nous sommes reconnues. Ce serait la première d’une longue série de discussions à l’heure de fermeture. Et plus je la voyais, plus je me revoyais moi-même. Elle avait 80 ans, moi 40. C’était une amitié comme jamais je n’en avais connue auparavant.

Aimer à la perfection

J’ai hésité un certain temps à employer ce terme. Pouvais-je le faire ? Étais-je une amie pour elle ? Et elle pour moi ? Une question difficile, bien sûr, évidemment. L’amitié n’aime pas se remettre en question : elle est justement cette relation rare qui existe sans raison, sans décision, sans modèle, sans condition. Et quel miracle est-ce là. J’avais moi aussi été marquée, bien sûr, par cette question posée dans Une vie comme les autres, le monumental hymne à l’amitié de Hanya Yanagihara : pourquoi l’amitié ne pouvait-elle valoir autant, voire même plus qu’une relation amoureuse ? « Elle consistait en ce que deux personnes demeuraient ensemble, jour après jour, liées non par le sexe ou l’attirance physique, par l’argent ou la propriété commune, mais seulement par un accord partagé de continuer, un dévouement mutuel envers une union qui ne pourrait jamais être codifiée. » L’humanité ne saurait être plus belle. « L’amitié marque, dans la société, le plus haut degré de perfection », écrivait Montaigne. C’est bien vrai.

Il n’y a aucun code à percer, aucune règle, aucune prescription. Rien ni personne ne détermine à quoi doit ressembler votre amitié, qui doivent être vos amis, où vous devez les rencontrer. Pourtant, toutes nos amitiés se ressemblent tellement, surtout dans leur naissance. Nous les trouvons simplement là, à proximité, dans le même peloton : en classe, au mouvement de jeunesse, au club de sport, au cercle étudiant, en boîte de nuit, à la sortie d’école des enfants, au travail. Nos amis sont les personnes que nous embarquons en chemin et qui deviennent nos compagnons de route. Nos compagnons de fortune. Nous traversons toutes les phases de la vie ensemble : les études, les enfants, la carrière, la quarantaine. Côte à côte, nous faisons face à l’abîme de la mortalité, marchant en cadence vers l’inévitable fin.

Nos meilleurs amis sont donc généralement nos plus vieux amis, le passé partagé faisant office de fondation. Mon meilleur ami, à moi aussi, est mon plus vieil ami. Un compagnon d’études. Le fait de savoir mutuellement qui nous étions à 18 ans a quelque chose de rassurant. Parler avec lui, c’est parfois consulter la personne que j’ai été autrefois. En cours de route, nous avons gardé un œil l’un sur l’autre, avons vu l’autre choir et se relever, l’avons vu se mentir à lui-même sans quelquefois pouvoir l’en garder, mais nous étions toujours là quand la vérité ressurgissait. Nous avons, en somme, navigué ensemble, à tâtons, dans cette existence.

Mon éclaireuse

Cette relation-ci était tout autre. C’était ce que je pensais, en tout cas. Elle et moi n’avions ni passé commun ni phases de vie à partager. Elle marchait loin devant moi. Et si c’était cela, justement : si ce rôle d’éclaireuse avait exercé sur moi une telle force d’attraction ? J’ai toujours écouté avec avidité les gens en avance de plusieurs vies sur moi. Je pense même que c’est une des raisons pour lesquelles j’ai tant voulu faire des interviews : pour pouvoir, très précisément, entendre tout ce qu’ont à dire ceux qui me précèdent, qui ont plus d’expérience que moi dans cette unique vie qui nous est impartie. En quête d’éclairage. Et si l’amitié est bien une alliance dans cette ultime vérité qu’est notre mortalité, n’est-il pas logique de la conclure avec quelqu’un qui y voit déjà plus clair ?

Au bout d’un temps, elle m’a expliqué minutieusement, étape par étape, sa recette du cabillaud sauce moutarde à l’ancienne. J’ai enregistré ses instructions sur mon téléphone, car je savais que je les oublierais. Et aussi parce que je voulais garder sa voix tout près de moi. Une nuit d’insomnie, je me suis retrouvée à écouter la recette. Dans les heures sombres, il est rassurant de croire qu’il suffit de suivre les étapes.

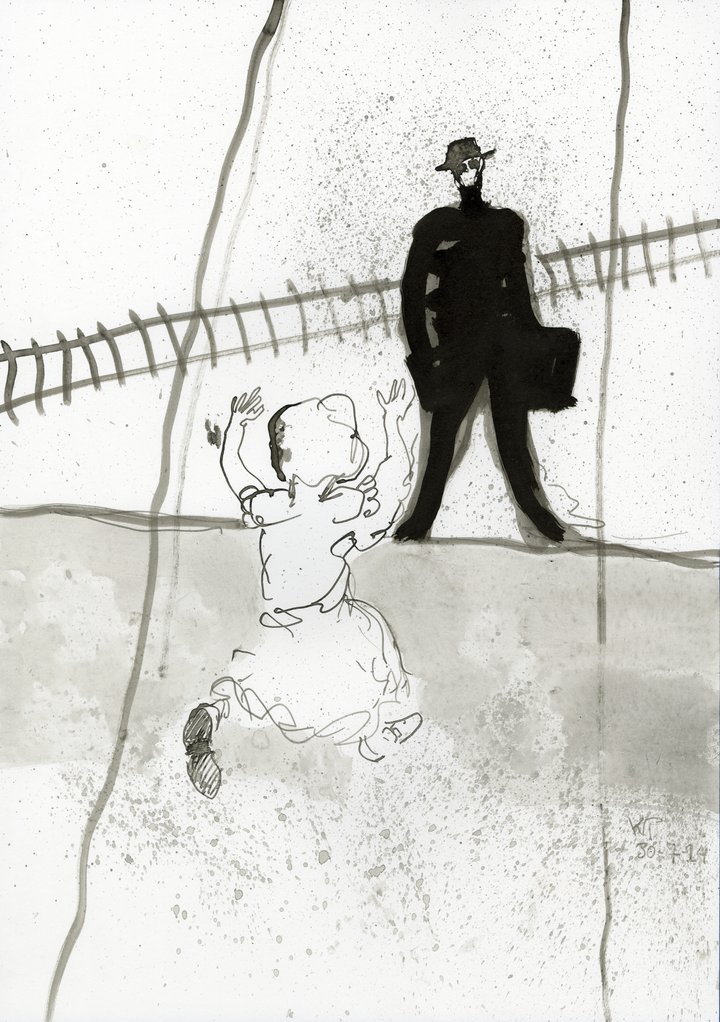

Au fil du temps et des discussions, j’ai appris à connaître sa vie. Contrairement à moi, elle n’était jamais partie. Cette maison dans laquelle nous nous trouvions, elle l’avait vue inondée par le raz-de-marée de 1953, quand elle avait 12 ans. Elle se souvenait encore très bien que l’eau était montée jusque-là, au-dessus de nos deux têtes. Son père, elle ne l’avait connu qu’à l’âge de 4 ans. Le résistant enfin libéré était arrivé tout décharné à la gare, où elle l’attendait avec sa mère et ses sœurs. C’était d’ailleurs elle, à seulement 4 ans, qui avait reconnu la chétive silhouette et s’était écriée « mon père est là » en courant vers ses bras. Elle me raconterait encore souvent cette histoire, cette reconnaissance essentielle.

Parler des amours et des amitiés de sa vie fut plus difficile. J’ai compris que son cœur avait été durement éprouvé. « La vérité a beaucoup de détenteurs, se plaisait-elle à dire. Les gens préféreront toujours penser de toi ce qu’eux-mêmes ont envie de croire. » Et elle avait renoncé depuis longtemps à lutter contre cette croyance, m’a-t-elle dit. Je l’ai pris comme un conseil.

Nous nous sommes reconnues

À peu de temps d’intervalle, j’ai vu deux films qui ont affiné ma perception. Sans doute parce qu’elles sont rares dans la vie réelle, les amitiés intergénérationnelles semblent particulièrement appréciées au cinéma. Dans Winter Break, un film de 2023 proposé depuis peu sur Netflix, un professeur bougon et aigri se noue peu à peu d’amitié avec un étudiant rétif et intelligent. Le vieil enseignant sort de sa torpeur grâce au jeune homme, qui trouve grâce à lui un apaisement et une assise. C’est l’échange classique entre jeune et vieux : conseils d’ancien contre fougue candide. Ce sont des histoires magnifiques et importantes, mais, surtout, elles existent réellement. Il n’est pas rare, même, qu’un enseignant ou un tuteur joue un rôle tout bonnement déterminant dans notre vie. Ce doit être la forme la plus connue d’amitié entre différentes générations. Même si on peut se demander dans quelle mesure la nature particulière d’une relation élève-enseignant permet également l’existence d’une vraie amitié.

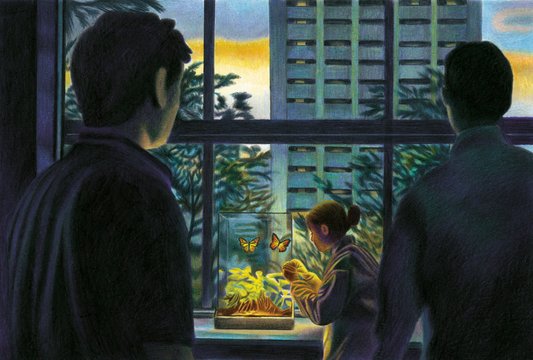

Peu après, j’ai vu Perfect Days, de Wim Wenders, un magnifique film silencieux sur la petite vie solitaire, mais riche de fantaisie, d’un nettoyeur de toilettes publiques à Tokyo. Le film vous touche à maints égards, mais ce sont surtout les rencontres entre cet homme seul et quelques jeunes passantes qui m’ont marquée. Une jeune fille découvre dans sa vieille collection de cassettes un album de Patti Smith, qui les unit un instant dans la musique, sans paroles, sans âge. Il voit aussi sa jeune cousine, avec qui il partage un moment d’émerveillement intemporel quand ils observent les arbres et voient danser ombres et lumière dans les feuillages, se reconnaissant l’un l’autre dans le bonheur et, plus encore, dans les tentatives d’accéder au bonheur – c’est sans doute simplement de cela qu’il s’agit. Bien plus que de phases de vie ou de conseils.

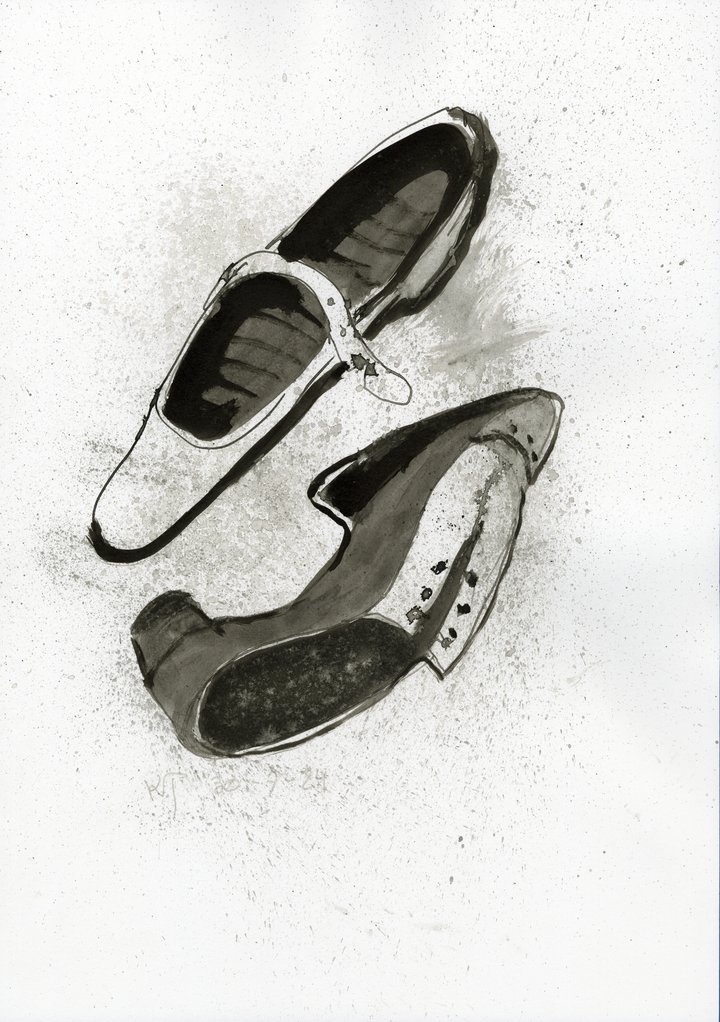

« Mon amie, elle aussi, a des chaussures trouées, et c’est pour cela que nous nous entendons bien », écrit Natalia Ginzburg dans le recueil Les petites vertus, une histoire d’à peine quatre pages qui dépeint l’une de mes amitiés littéraires favorites. Les deux femmes ne se connaissent que depuis quelques mois, mais qui déjà leur paraissent des années. Toutes deux, au lendemain précaire de la guerre, préfèrent consacrer leur argent à autre chose qu’à la remise en état de leurs chaussures, car elles savent « que l’on peut vivre même avec des chaussures trouées ». C’est ainsi que Ginzburg décrit le socle commun de l’amitié, et le saisit selon moi magnifiquement.

Ce sont là des illustrations de cette reconnaissance essentielle dont elle m’avait si souvent parlé dans l’histoire de son père, une reconnaissance qui a aussi marqué notre amitié. Elle me voyait m’efforcer de prendre le contrôle de ma nouvelle vie, je la voyais persévérer dans l’ancienne, toutes deux déterminées, toutes deux tâtonnant.

Les questions restent

Un jour, elle m’a téléphoné. « C’est moi. » Mon introduction favorite. D’une voix inhabituellement grave, elle m’a annoncé sa décision de fermer le restaurant. Le Covid y était pour beaucoup, et bien des choses avaient changé, et il y avait toutes ces tracasseries. J’avais l’impression qu’elle commençait à se justifier, et lui ai vite assuré qu’à 80 ans, elle n’avait plus besoin de continuer depuis un bon moment. J’ai tout de suite regretté ces paroles. Nous n’avions que rarement parlé d’âge et encore moins de l’évidence d’une fin à venir. Elle n’a pas réagi. « C’était une belle aventure », a-t-elle seulement dit. « Une magnifique aventure », ai-je répondu.

Après la fermeture définitive du restaurant, nos conversations se sont poursuivies comme avant, à la table du fond, désormais disponible à tout moment de la journée. Ma nouvelle vie commençait à prendre forme, mais c’était ici, auprès d’elle, que je gardais mon point d’ancrage. Nous parlions de nos journées respectives, observions le monde, analysions l’actualité politique, rouspétions, riions aux éclats, regardions nos chaussures trouées, nous reconnaissions, nous consolions. Je sortais toujours de là comme d’un bain rituel.

Progressivement, nous avons migré à l’étage, vers le salon, surtout depuis cette chute, et cette fracture vertébrale qui l’affecte de plus en plus. Plus elle devient immobile, plus les années qui nous séparent se manifestent distinctement, et moins elle m’appelle. Je reconnais la fierté et je reconnais la réticence à demander de l’aide. Je ne m’y oppose pas. Nos conversations se font plus rares, mais nous n’en restons pas moins « nous ». Je la vois toujours s’émerveiller, hésiter, vouloir, persévérer, toujours tâtonnant. Si je cherchais des réponses en mon amie qui marche loin devant, j’ai seulement appris que les questions restent. Quel soulagement, finalement.

Médor fête son 37e numéro en organisant des rencontres, ateliers, débats, apéros à Barricade (Liège) du 4 au 18 décembre. Découvrez le programme sur medor.coop/sorties et rejoignez-nous, les événements sont gratuits !