Le temps des Espagnols

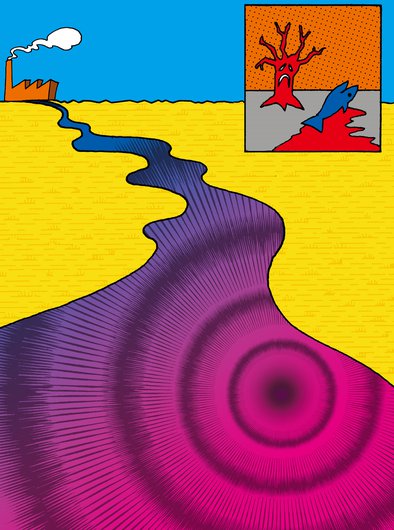

Marche contre le nucléaire à Liège en 1964 (archives Garcia Lorca)

Au milieu des années 70, près de 70 000 migrants espagnols vivaient en Belgique. Fuyant la dictature franquiste et attirés par le travail dans les mines, ils ont continué la lutte contre le fascisme à distance dans les clubs García Lorca. Ce réseau communiste a façonné une culture hispano-belge, aujourd’hui menacée de disparition.

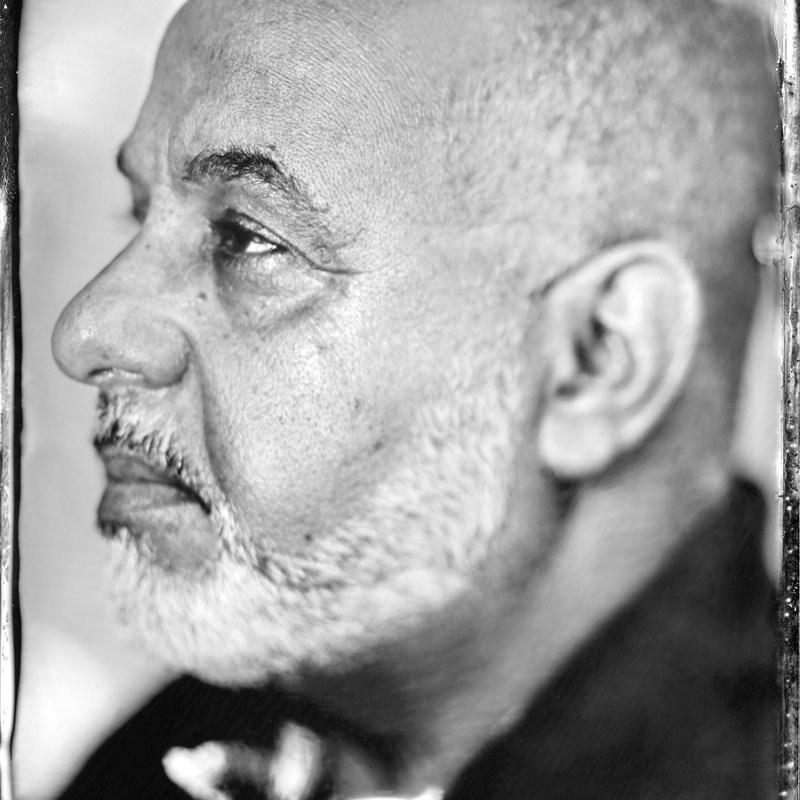

Un samedi après-midi de février. À la Brasserie du Pont à Herstal, la clientèle commande des bières San Miguel et le plat vedette, lomo con patatas fritas. Des retraités occupent toutes les tables du petit restaurant, prêts pour un jeu de Parchís. Ils rigolent à pleins poumons, dans leur langue maternelle. Sur un mur, un grand drapeau espagnol rojigualda (deux bandes rouges et une large bande jaune avec les armoiries de l’Espagne) dévoile la vraie nationalité de ce bar au nom français. « La vraie nationalité, mais pas le bon drapeau », avertit Antonio Filardi, un retraité au torse tatoué du Che Guevara, arrivé enfant en Belgique.

Son drapeau à lui, c’est le rouge, jaune et violet de la seconde République espagnole, vaincue après trois années de guerre civile (1936-1939) et le coup d’État du dictateur Franco – ce drapeau restera comme un symbole de la démocratie déchue. Et c’est pareil pour ses copains Nico Cué ou Cayetano Carbonero, assis à ses côtés dans la Brasserie du Pont.

Ces hommes ont grandi en Belgique. Leurs pères étaient mineurs, plombiers ou maçons, immigrés d’une Espagne sous dictature franquiste. Et ils sont devenus adultes à l’ombre des clubs Federico García Lorca de la région liégeoise, véritable institution culturelle et politique pour la communauté espagnole de la Cité ardente. Pour la gauche marxiste espagnole, ce réseau de centres culturels pour ouvriers ibériques souffrant du mal du pays fut, pendant des décennies, bien plus qu’un lieu de rencontres et de divertissement : c’était la seule vitrine publique autorisée du Parti communiste d’Espagne (PCE). Condamné à l’exil et à l’errance après la guerre, interdit en France, le PCE trouva sur le sol belge un refuge pour ses militants qui rêvaient de révolution.

La création en 1954 du premier club García Lorca (du nom du poète assassiné par les fascistes en Espagne en 1936), rue des Foulons à Bruxelles, signe le début d’une longue aventure. Elle va voir naître six clubs en Région wallonne, à Liège, Verviers, Herstal, Seraing et Gilly. Ces lieux de contestation politique ont vibré des décennies en Wallonie mais le dernier d’entre eux, situé rue Saint-Léonard à Liège, a fermé en 2008.

Cayetano Carbonero, ancien président du García Lorca de Herstal, se souvient avec fierté du temps où le club liégeois comptait 1 300 abonnés : « Ils payaient une cotisation ; c’était un véritable engagement social et démocratique. » En ce printemps 2020, ils ne sont plus nombreux autour de leur jeu de Parchís. Et ils ne savent pas encore qu’un mois plus tard, leur brasserie aura mis la clé sous la porte. Pour l’heure, on voit beaucoup de femmes à la Brasserie du Pont. Ce sont les veuves des ouvriers, morts avant elles.

L’accent espagnol de ces Liégeois rappelle celui des bassins miniers des Asturies, une des régions d’Espagne qui a envoyé le plus de main-d’œuvre en Belgique. « En Espagne, papa travaillait dans un salon de coiffure et vendait le journal Juventudes Obreras Católicas, qui était de plus en plus à gauche », explique Cayetano Carbonero. Son père a dû fuir en Belgique, « sans papiers ». Cayetano l’a rejoint à Liège avec sa mère en 1963. Assis côte à côte, Cayetano et son ami Antonio se souviennent avec émotion de l’époque, « aujourd’hui impensable », où les clubs García Lorca ont amené le chanteur engagé Víctor Manuel sur la scène de Bruxelles ou organisaient des fêtes du PCE, très fréquentées, sur un terrain de Sint-Pieters-Leeuw.

Après le Bois-du-Cazier

Quand les pères d’Antonio, de Nico et Cayetano quittent l’Espagne des années 60 pour se chercher une vie meilleure, la Belgique les accueille à bras ouverts. Le gouvernement belge d’Achille Van Acker signait en effet, en novembre 1956, un accord avec l’Espagne pour recruter des travailleurs pour les charbonnages belges. Trois mois auparavant, la catastrophe du Bois-du-Cazier (Marcinelle) avait coûté la vie à 136 Italiens et le gouvernement italien mettait un terme à son accord minier des années 40. Les Belges refusaient le travail pénible dans les mines : il fallait chercher de nouveaux bras.

Dans leur pays, les Espagnols sont soumis à la dictature depuis 1939. Leurs droits à la grève et à l’opposition politique sont niés et leurs conditions de vie déplorables. « Mes parents n’avaient pas de quoi nourrir leurs enfants », reconnaît Antonio Filardi, fils d’un républicain arrivé en Belgique en 1963 pour travailler comme mineur aux charbonnages L’Espérance et Bonne-Fortune, à Saint-Nicolas. Et puis il y avait la fracture sociale de la guerre, l’ostracisme économique et social des perdants. En Espagne, « on était déjà fichés », résume-t-il.

Le premier groupe de cent hommes venus d’Espagne dans le cadre de l’accord débarque le 23 mars 1957 en gare de Charleroi. La presse de l’époque raconte que le personnel des ministères et de l’ambassade espagnole les reçoit à Châtelineau, avant de les répartir dans les bassins miniers du pays. Beaucoup d’autres arrivent par la suite : des enfants et des femmes attirés par le regroupement familial, mais aussi des ouvriers entrés en Belgique hors de toute convention, avec un simple visa de touriste qui ne leur permettait pas de travailler. Au milieu des années 70, quelque 67 000 espagnols vivent en Belgique selon l’historienne espagnole Ana Fernández Asperilla. Seuls 17 % d’entre eux ont fait usage de la voie légale pour y arriver, raconte-t-elle dans Des mineurs, des bonnes et des militants. Un demi-siècle d’immigration espagnole en Belgique [NDLR : titre original en espagnol], publié à Madrid en 2006.

À la Brasserie du Pont, la génération des années 1960 est en train de s’éteindre sous le poids de l’âge et des maladies de la mine, et avec elle la mémoire d’un monde qui n’existe déjà plus. Comme les bars espagnols, le club García Lorca de Herstal a fermé en 1996. Cette brasserie proche de la Meuse est désormais le dernier repaire des Ibériques de la « lignée du charbon » et de la Fabrique nationale d’armes, qui en a attiré beaucoup – y compris des femmes. Antonio Filardi : « Mon père est mort l’année dernière en disant qu’il voulait emmener ses petits-enfants à Blegny-Mine (l’ancien charbonnage classé au Patrimoine mondial de l’Unesco) et descendre avec eux dans les galeries. »

Des inexpérimentés à la mine

Mais il n’y a pas que des communistes en région liégeoise. Interrompant sa partie de Parchís, Vicente Gonzalez raconte ses 18 ans passés dans les mines, dont 14 dans les Asturies, d’où il est expulsé en raison de son appartenance à une organisation socialiste, Socorro Rojo, et de sa participation aux grèves des années 1960. Il passe ensuite quatre ans en Belgique, dans la mine de Patience et Beaujonc, à 10 kilomètres d’Herstal : « Nous travaillions à 950 mètres de profondeur, la chaleur était terrible », dit-il. S’il est de gauche, il n’a pas fréquenté les García Lorca, mais plutôt les socialistes, aussi en exil. « J’ai rencontré des vieux qui avaient fui la guerre civile et s’étaient réfugiés en Belgique un peu plus tôt. En Espagne, ils nous ont dit qu’ils étaient riches en exil. En fait, ils étaient encore plus pauvres que moi ! »

Vicente n’a, lui, pas bénéficié du filet de protection de la convention d’Achille Van Acker. Le régime franquiste n’est en effet pas trop favorable à l’envoi de ses mineurs les plus expérimentés, très souvent de gauche, vers les climats plus respirables de la riche Europe démocratique. Ceux qui descendent au fond des galeries dans le cadre de la convention minière belgo-espagnole sont dès lors souvent de simples paysans ou des ouvriers sans expérience du charbon, en quête d’une vie meilleure. À la fin des années 1950, l’Espagne vit en effet une vague d’industrialisation tardive, qui marque la fin de l’isolement international du régime de Franco. La modernisation expulse une partie des populations rurales vers les villes, qui n’ont pas toujours de quoi les nourrir. Parmi ces exclus, beaucoup prennent la route, légale ou clandestine, vers les usines françaises, suisses ou allemandes et, bien sûr, dans une moindre mesure, vers les charbonnages belges.

Bruxelles, destination finale

Bruxelles n’est pas leur première halte en Belgique, mais parfois le dernier arrêt d’un long chemin. C’est le cas pour Bartolomé Gordillo, cordonnier dans un village de Séville depuis ses 11 ans et aujourd’hui habitant d’Ixelles, où il tient encore une cordonnerie, malgré ses 88 printemps. Il descend pour la première fois à la mine en 1957, au charbonnage de Forchies-la-Marche, dans le bassin de Charleroi, avec une chemise blanche ressortie noire des profondeurs de la terre. « D’abord, j’avais peur, mais on s’y habitue. On sait que s’il y a un accident, on y reste. C’est dur, oui. »

Le parcours de Claudio Moreno (mineur de fond à Farciennes puis ouvrier dans une usine de batteries à Schaerbeek) est, lui aussi, typique de la trajectoire des mineurs arrivés via la convention belgo-espagnole, sans expérience : ils tiennent cinq ans dans le charbonnage, le temps minimum pour retrouver leur liberté – c’est-à-dire un permis de travail et de séjour en Belgique –, puis enchaînent sur de nouveaux métiers, moins risqués, souvent dans l’industrie en plein essor de Bruxelles.

« Quand on parle d’immigration, il faut toujours voir le push et le pull, explique Anne Morelli, historienne de l’ULB spécialiste dans la migration vers les charbonnages belges. Le push, c’est ce qui vous jette hors de votre pays : la persécution politique, la misère, la guerre, une combinaison de tout… Et le pull, c’est ce qui vous attire dans un autre pays : parfois c’était la première occasion que ces garçons avaient de gagner de l’argent en liquide. »

Elle-même issue d’une famille italienne, Anne Morelli se rappelle les manifestations des Espagnols à Bruxelles pour la libération des prisonniers politiques. « Le monument de Francisco Ferrer i Guardia à Bruxelles, un anarchiste exécuté en Espagne en 1909, était devenu un symbole. C’est de là que démarraient les manifestations à Bruxelles contre l’exécution de Julian Grimau (leader du Parti communiste d’Espagne exécuté par le régime franquiste, NDLR) en 1963 », se souvient-elle. La sculpture veille aujourd’hui au pied du rectorat de l’ULB.

Il subsiste encore quelques traces de cette immigration espagnole dans la capitale. Le siège historique du premier Club Federico García Lorca dans la rue des Foulons a été transformé en bar associatif et propose encore des concerts et des présentations de livres. Quelques bars autour de la gare du Midi, premier point de rencontre avec Bruxelles pour de nombreux immigrés, affichent toujours leurs menus de fabada et chorizo a la sidra.

Mais ce qui a bien failli disparaître pour toujours, c’est la rumba hispano-belge, un flamenco de l’exil, plein de références au pays natal et à la déchirure du migrant. « Yo he nacido en Bruselas, llevo el flamenco en la sangre », chantaient Los Chicos en 1980 [Je suis né à Bruxelles, le flamenco est dans mon sang]. Cette rumba a fleuri grâce aux restaurants espagnols de Bruxelles, dont ceux de la rue Haute, qui parrainaient l’enregistrement des chansons du genre. En 2018, un jeune Espagnol, Miguel Menéndez, les a toutes rassemblées dans un livre-disque intitulé Rumba hispano belga. Sonidos de la emigración española en Bélgica 1960-1989, les sauvant in extremis de l’oubli des marchés aux puces.

En Flandre, non loin de la région liégeoise, les charbonnages ont aussi engagé des Espagnols arrivés sous la convention migratoire, mais ils étaient moins nombreux et moins organisés politiquement qu’en Wallonie. L’un des deux mineurs survivants de la dernière explosion de grisou en Belgique, survenue le 8 mars de 1984 à Eisden (Limbourg), c’est un Espagnol, José García, aujourd’hui guide sur le site de Blegny.

Liège, petite Espagne

« On critique le communautarisme, mais, dans l’immigration, il est normal. Les nouveaux arrivants cherchaient des gens qui parlaient espagnol, un lieu où manger un morceau de chorizo », défend Esmeralda Cué, Liégeoise-Asturienne et sœur de Nico. Elle rejoint la conversation vers la fin de l’après-midi, à l’heure où la Brasserie du Pont se remplit et que le brouhaha l’emporte. Des quelque 70 000 Espagnols qui, comme elle, résidaient en Belgique dans les années 70, 40 000 vivaient à Liège. Les immigrés descendaient des autobus sur la Batte, au bord de la Meuse, en quête d’une terre promise. Le coin était autrefois peuplé de bars espagnols où on soulageait son mal du pays.

Avec son frère Nico, elle a été biberonnée à l’engagement politique et à la double culture. Frère et sœur sont tous deux passés du club espagnol à la FGTB, lui arrivant au poste de secrétaire général des Métallos de Wallonie-Bruxelles (il est maintenant retraité, après avoir été également candidat de la gauche radicale à la présidence de la Commission européenne en 2019) et elle à la Fédération provinciale de Liège-Luxembourg. Toute une saga espagnole s’est développée au sein du syndicalisme wallon, à partir de Liège. Dans les années 60 et 70, les immigrés espagnols étaient capables d’organiser une grève de la faim contre les jugements en référé du franquisme dans l’église Saint-Paul, avec le soutien du curé. Pendant l’homélie, raconte Cayetano Carbonero, le prêtre conseillait à ses fidèles d’aller parler avec les militants espagnols révoltés.

« De notre âge à Liège, il n’y a personne qui ne connaisse pas les clubs de García Lorca. Nous avons organisé de nombreuses activités culturelles, des fêtes les samedis et les dimanches, de nombreux couples s’y sont formés ! Et beaucoup sont devenus des militants de Las Juventudes Comunistas. Il y avait des cellules dans presque tous les quartiers de Liège. » Nico, maintenant retraité, évoque « l’atmosphère enthousiaste » de leur jeunesse, les 1er Mai, les marches contre la guerre du Vietnam ou les manifestations anti-atomiques, auxquelles les enfants des mineurs ont participé. « Et puis nous avons fait des graffitis dans le quartier Nord disant “Franco, assassin” ; ce n’était pas permis, bien sûr », ajoute Esmeralda.

En retour, la dictature de Franco a tenté de contrôler les esprits à distance. Même si Liège comptait une « majorité progressiste » parmi les immigrés espagnols, rappelle Cayetano Carbonero, il y avait aussi des fachos envoyés par le régime pour s’assurer que les « devoirs patriotiques » perdurent chez les Espagnols émigrés. L’État franquiste soutenait des associations pour émigrés ou des clubs de foot et envoyait des professeurs d’espagnol en Belgique via le Consulat. « Ils jouaient ce rôle de contrôle politique, social et culturel », constate l’historienne Ana Fernández Asperilla dans ses publications.

L’errance du migrant

Antonio Filardi se souvient de la méfiance de son père vis-à-vis des équipes de foot torpillées par les franquistes. Des initiatives culturelles et sportives vont d’ailleurs naître, en réaction, et gagner en popularité du côté antifranquiste, comme le club de football du García Lorca de Liège. À ces matchs, le père Filardi se rendait avec plaisir « parce que c’était un club de prolétaires ! », se souvient le fils.

La révolte de la Tchécoslovaquie contre le pouvoir soviétique en 1968 et la mort de Franco en 1975 furent deux grands tournants pour les clubs García Lorca. Avec la fin de la dictature, contre laquelle la génération des mineurs avait concentré toutes ses colères, « certaines personnes ont conclu que la lutte était finie », regrette Esmeralda. Le retour en Espagne de ceux qui rêvaient de démocratie fut aussi un coup direct porté aux clubs García Lorca. « Ils ont laissé des vides énormes que nous n’avons pas pu combler », reconnaît-elle.

À partir des années 80, les vieux touchent leurs retraites et les enfants s’engagent dans le combat pour les droits des immigrés, trouvant dans le syndicalisme et au sein du Conseil consultatif de l’immigration, créé sous la tutelle du ministère de l’Emploi et du Travail, une voie pour se faire entendre. « La deuxième génération n’a pas été envoyée à l’université. Les filles allaient en couture, les garçons en formation pour devenir tourneurs. C’était une manière de nous maintenir dans un certain niveau socio-économique. Il a fallu une génération pour y arriver », regrette Esmeralda en se souvenant des conseillers d’orientation la dirigeant directement vers une formation professionnelle. Révoltée contre son destin de couturière, le métier d’une bonne partie de ses amies espagnoles de Liège, Esmeralda, qui aurait bien voulu aller à l’université, s’est contentée d’un diplôme de secrétariat.

Ancré en Belgique, Nico Cué regrette cependant l’errance émotionnelle du migrant, qui survit à au moins deux générations. « Certains de nos enfants, nés dans les années 80, sont encore des militants. Ils ont toujours le même engagement, mais n’ont plus de lieu physique pour se rencontrer ou discuter. »

Le samedi s’écoule doucement, pour ces vieux ouvriers toujours attablés à la Brasserie du Pont. Ici, « le milieu syndical, la vie associative et la mémoire collective sont assez forts et nous serons peut-être les derniers dinosaures en Europe », prophétise Nico.

Ces « derniers dinosaures » du bassin liégeois ont manifesté contre Pinochet, marché contre les armes nucléaires et noué des liens étroits avec les Italiens, dont ils ont souvent appris la langue avant le français. Et ils ont fait une très grosse fête, se souvient Esmeralda, un jour de novembre de 1975. Le jour où Franco est mort.

Cet article a été réalisé dans le cadre de la première édition de la Bourse diversité de Médor. C’est quoi la bourse diversité ? Réponse ici.