La coopérative imaginaire

Comédie en trois actes

Prologue

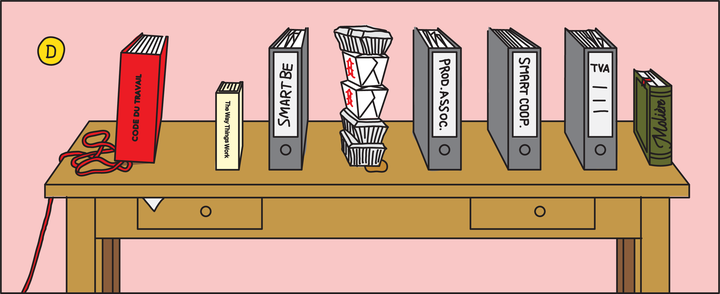

En vingt ans, Smart est devenue un intermédiaire incontournable pour tous ceux qui ne sont ni employés ni indépendants, en devenant leur employeur de substitution. Un service pratique pour beaucoup de travailleurs précaires, fragilisés dans un marché du travail de plus en plus déstructuré. Smart ? C’est tout à la fois une coopérative ambitionnant de « refaire le monde du travail » (Smart Coop), une fondation privée nettement plus discrète (SMartBe), une asbl qui a mis le contrat de travail, la gestion de factures et l’optimisation fiscale à la portée de tout le monde (Productions associées). Ainsi qu’une nuée d’autres entités juridiques.

Aujourd’hui, Smart compte pas moins de 90 000 membres inscrits, dont plus de 20 000 actifs, éparpillés dans un nombre grandissant de secteurs.

Success-story belge, Smart est aussi devenue une multinationale de l’innovation sociale, qui exporte ses services dans huit pays. Au point de se déclarer « plus grosse coopérative d’Europe » dans son secteur d’activités et de se rêver comme un futur « service public européen ».

Ce que savent peu ses membres belges, en dépit de la rhétorique participative, c’est qu’ils financent les pertes des entités étrangères, en particulier celles de la maison sœur en France. L’opacité de la tarification, derrière le coût affiché de 6,5 %, suscite également des questions.

Acte 1

LES AMBIGUÏTÉS DE L’INNOVATION SOCIALE

Scène 1

Maureen est secrétaire juridique. Elle gère les dossiers de plusieurs clients, dont même le plus régulier ne lui propose pas de contrat de travail. Comme son mari est indépendant, elle ne veut pas prendre le risque de se lancer sans filet de sécurité sociale. Elle facture par Smart, qui transforme ses prestations en contrats à durée déterminée et devient donc son employeur théorique. Le tour de passe-passe lui permet de demeurer dans le régime des employés.

Smart aide ainsi des milliers de traductrices, d’enseignants, de comédiennes, de coursiers, de journalistes, de coachs ou d’infirmiers à domicile à bénéficier d’un contrat de travail. Si au départ elle s’adressait surtout aux artistes – son acronyme signifie Société mutuelle pour artistes –, les autres professions n’ont cessé de prendre de l’ampleur au fur et à mesure que la déstructuration du marché du travail a multiplié les emplois « atypiques », selon l’expression utilisée par la société. Aujourd’hui, les artistes représentent moins de la moitié des utilisateurs de Smart.

Le coût du service ? Une commission de 6,5 %, majorée d’une participation variable aux « coûts mutualisés » et d’une part annuelle de 30 euros dans la coopérative Smart Coop. Les utilisateurs de Smart ne sont en effet pas que des clients : ils sont des « sociétaires », puisqu’ils souscrivent obligatoirement à ce que Smart nomme leur « entreprise partagée ».

Smart leur offre la possibilité de bénéficier de contrats de travail – y compris des contrats à durée indéterminée pour ceux qui gagnent beaucoup. Malin.

Plus malin encore, le dispositif des « activités » permet à chaque membre de créer sa propre petite entreprise et de s’auto-employer. Avec l’aide d’un des quelque 70 conseillers, les membres peuvent optimiser leurs revenus pour déduire des frais professionnels ou facturer davantage en droits d’auteurs, moins taxés. Bref, le conseil juridico-fiscal mis à la disposition de tous.

S’ils sont membres de la coopérative Smart Coop, les sociétaires facturent via l’asbl Productions associées. Les clients paient sur le compte de la fondation privée SMartBe, qui joue le rôle de banque interne du groupe et redistribue les flux entre la dizaine d’entités belges de Smart ainsi que vers les filiales dans huit pays européens.

Scène 2

L’ingénierie juridique est inscrite dans les gènes de Smart. Dès sa fondation en 1998, elle s’est attelée à tirer au mieux avantage de la législation existante au profit de ses membres, tout en jouant un rôle de lobby pour la faire évoluer si nécessaire.

Elle est ainsi l’une des chevilles ouvrières de l’élargissement du statut d’artiste, au début des années 2000. Le fameux « article 1bis » adopté alors permet à des milliers d’artistes de bénéficier d’un accès préférentiel au chômage, leur garantissant des revenus stables malgré le caractère intermittent de leur activité. Smart joue un rôle actif : en salariant beaucoup de véritables artistes, mais aussi des architectes, des poseurs d’ongles ou encore un promeneur de chiens. On découvre même un héritage transformé en statut d’artiste. Après quelques années, ces abus sont de notoriété publique. Retour de bâton : la législation est durcie pour limiter le bénéfice du statut aux véritables artistes. Certains d’entre eux ne pardonnent toujours pas à Smart d’avoir contribué indirectement à leur serrer la vis.

La volonté de Smart d’optimiser au mieux ses revenus et ceux de ses membres, parfois à la limite de la légalité, la place régulièrement dans le collimateur des autorités. En 2016, un contrôle de l’Inspection spéciale des impôts, qui reproche à Smart de faire glisser ses bénéfices astucieusement entre ses entités, aboutit à un sérieux redressement, que Smart parvient à négocier à la baisse. Les contrôles TVA récurrents se sont aussi soldés par d’importantes amendes.

En 2017, le fisc a disqualifié complètement le système de mise à disposition de matériel, grâce auquel Smart permettait à ses membres de soustraire certains revenus à l’impôt et aux cotisations sociales. Sur ses fonds propres, Smart a discrètement payé le redressement des membres visés par les contrôles, à hauteur de plus de 700 000 euros au total. Histoire de ne pas faire porter aux membres le chapeau des bricolages juridiques, elle leur a octroyé des prêts afin de leur transférer les montants en cause. Étant entendu que ces prêts ne seraient jamais remboursés. « À une tricherie ou, disons, mécompréhension des règles fiscales, on a ajouté sciemment une autre tricherie », commente un observateur au fait de la manœuvre.

Le risque juridique et son coût sont parfaitement assumés dans la philosophie de Smart. Dans son livre intitulé Refaire le monde du travail, l’ancien administrateur délégué, Sandrino Graceffa, y voit le prix des expérimentations sociales. Il y évoque la nécessité de « prendre des risques en transgressant les règles en vigueur » et de « partager les risques juridiques liés aux écarts nécessaires à toute démarche d’innovation sociale ».

Scène 3

Côté syndical, l’activisme de Smart est scruté avec circonspection. On voit d’un mauvais œil le développement d’une organisation qui a parfois rivalisé sur le front de la défense des travailleurs. Il faut dire que les syndicats ont manqué le train de la précarisation du travail : ils défendent les travailleurs à l’ancienne, mais peinent encore à trouver des façons efficaces d’accompagner les nouveaux prolétaires de l’économie collaborative et les emplois « atypiques » (comprenez : précaires). Smart, d’ailleurs, n’a jamais hésité à souligner que ces syndicats menaient un combat d’arrière-garde.

S’ils reconnaissent à Smart d’apporter des solutions pour professions exposées à la précarité, les syndicats dénoncent le risque de dérive. En se généralisant sur le marché du travail, le contrat Smart ouvrirait une voie royale à davantage de précarité.

Smart assume-t-elle toutes les obligations d’un employeur ? Elle garantit le paiement du salaire et prélève les cotisations sociales, mais, pour le reste, c’est plus compliqué. Elle n’est pas en mesure, par exemple, de veiller réellement aux conditions de sécurité et d’hygiène ni de fournir le matériel adapté.

Par ailleurs, si elle ouvre à ses membres un accès à la sécurité sociale, Smart n’est pas en mesure de leur garantir une protection sociale équivalente à celle des salariés. S’ils ne facturent pas assez de prestations, ils ne s’ouvriront pas assez d’accès au chômage.

Scène 4

Le succès des applis de livraison à domicile illustre à la fois les avantages apportés par Smart et la difficulté d’apporter des solutions pérennes. À partir de 2013, les coursiers à vélo affluent. La société belge Take Eat Easy, par exemple, rémunérait exclusivement par la voie de Smart. Les coursiers de la plateforme britannique Deliveroo ont suivi – au point d’en faire un temps le premier donneur d’ordre de Productions associées (l’asbl en charge des contrats Smart).

À une époque où les syndicats peinent à accompagner ces travailleurs, Smart joue pleinement son rôle. Quand Take Eat Easy dépose le bilan sans payer ses dernières factures, en juillet 2016, c’est Smart qui règle l’ardoise de 340 000 euros. Avec Deliveroo, elle se voit même jouer un rôle de négociation collective, tentant d’obtenir au nom des coursiers des améliorations des conditions de travail. Las, en 2017, Deliveroo déchire un fragile accord obtenu un an plus tôt. Entre-temps, le gouvernement belge a fait approuver la loi De Croo, qui ouvre une voie royale pour engager les coursiers en dehors de tout cadre social. Le contrat Smart, pourtant déjà nettement plus flexible que le contrat direct, n’est désormais même plus nécessaire.

De cette époque, ne reste pour Smart qu’un amer procès avec la société britannique. Les livreurs, quant à eux, ont disparu dans la nature, et avec eux la possibilité pour Smart de jouer un rôle de premier plan dans leur organisation.

Acte 2

UNE COOPÉRATIVE SOUS TENSION

Scène 1

Entrée en scène de Sandrino Graceffa. Acteur de l’économie sociale à Lille, ce proche du PS français a pris les rênes de Smart en 2014. De la Société mutuelle pour artistes, il n’a gardé que la façade et a tout rebâti de l’intérieur. Le redressement de Smart, en proie à des difficultés financières, c’est lui. C’est lui aussi qui fut la cheville ouvrière de quatre ateliers participatifs (dites : Smart in Progress) qui ont ouvert la voie à une refondation complète du projet. Entrepreneuriat collectif, mutualisation des ressources et vie coopérative sont ses mots d’ordre. Alors que les fondateurs de Smart voulaient d’abord apporter des solutions pratiques aux artistes, lui ambitionne d’en faire un outil de transformation sociale. De proposer « une alternative à l’ubérisation de l’économie », selon le sous-titre de son livre.

Fin 2016, il dépose les statuts de Smart Coop, la coopérative qui devra englober Smart dans une gouvernance collective. Dans la foulée est organisée l’élection d’un conseil d’administration, ouverte à la fois aux membres et aux salariés de Smart. Les 17 élus se retrouvent pour la première fois en septembre 2017.

Parmi eux, Sarah Gommers, ardente partisane du modèle proposé par Smart. Elle prévoit de s’investir pleinement dans l’entreprise partagée, d’en éplucher les chiffres pour faire part de son expérience en gestion. Elle déchante quand elle se rend compte que la coopérative ne chapeaute pas l’ensemble du groupe. Smart Coop n’est qu’une entité supplémentaire dans la nébuleuse.

La situation s’envenime après quelques réunions. Sarah Gommers finit par faire ses valises non sans avoir énuméré ses griefs dans un mail au conseil. Elle y pointe le manque de clarté des chiffres présentés et l’impossibilité pour le CA de contrôler l’activité de Smart dans son ensemble.

Sandrino Graceffa regrette cet épisode, qu’il met sur le compte de malentendus linguistiques. Il affirme que toutes les questions posées par Sarah Gommers ont reçu une réponse orale et écrite, et qu’elle a manqué un séminaire important.

Sur le fond, Smart assure vouloir ramener progressivement la gestion des entités sous les instances de la coopérative, mais ce chantier complexe prend du temps. Un autre administrateur, Julien Charles, tempère les critiques. Selon ce sociologue, spécialiste des questions de participation, les problèmes soulevés, « liés à la jeunesse de la structure », pourront se résoudre avec « la montée en capacité » des administrateurs, qui ont dû apprendre à connaître le fonctionnement complexe de Smart. « La coopérative doit gagner du pouvoir progressivement », souligne-t-il.

Scène 2

Sarah Gommers n’est pas la seule membre du CA à avoir claqué la porte. Une autre administratrice a quitté en colère une entreprise dont le modèle d’innovation sociale continue pourtant de la passionner. À l’origine de cette décision, notamment, les questions de gouvernance encore. Elle affirme n’avoir pas été invitée, au prétexte d’un changement d’adresse e-mail, à une réunion importante du CA, en juillet 2019, visant à désigner un nouveau duo à la direction, Maxime Dechesne et Anne-Laure Degris, pour remplacer Sandrino Graceffa.

Or, la désignation en question s’est avérée peu consensuelle, beaucoup d’administrateurs regrettant une cooptation sans procédure ouverte. La rémunération des dirigeants, établie à plus de 12 000 euros brut par mois sous Sandrino Graceffa, a également suscité des débats sur le niveau de tension salariale acceptable au sein d’une entreprise d’économie sociale. La désignation a finalement été actée par un vote serré.

Dans son mail de démission, l’administratrice demande qu’il « soit consigné au prochain P-V qu’elle s’interroge sur la conformité de la procédure mise en œuvre et qu’elle conteste ce vote pour manque d’information ».

Au sein du personnel, d’autres ont quitté le navire en mauvais termes ces deux dernières années. Un membre de la direction financière a démissionné, déçu par le manque de transparence financière. Il dénonce notamment le refus de désigner des commissaires aux comptes pour plusieurs entités, alors que la loi exige ce contrôle indépendant pour les entreprises d’une certaine taille. Une juriste a elle aussi pris la sortie, évoquant la trop grande liberté prise par la direction avec les obligations légales. Une assistante de direction a enfin quitté le navire, très remontée. Tous trois ont en commun de critiquer le décalage entre les valeurs coopératives affichées par Smart et la gestion réelle de l’entreprise.

Scène 3

Ces conflits sont largement inconnus des membres Smart, qui d’ailleurs s’en préoccupent peu. Lors des assemblées générales, peu de questions sont posées sur la gouvernance ou sur la transparence financière.

Les membres se montrent par contre nettement plus attentifs aux détails de leur facture et aux montants nets que Smart verse sur leur compte bancaire. Sur les réseaux sociaux, depuis quelque temps, bruisse un mouvement de grogne au sujet du coût réel de Smart. Outre sa commission de 6,5 %, présentée comme le coût du service, Smart prélève en effet depuis quelques années une participation aux frais mutualisés, qui porte le prélèvement total aux alentours de 11 à 13 %, selon des estimations.

Cette évolution est le résultat paradoxal du « tax shift » opéré en 2015 par le gouvernement Michel. En ramenant toutes les cotisations patronales de 33 % à 25 %, le gouvernement a réduit à néant les ristournes ONSS captées par Smart depuis de nombreuses années au titre de certains régimes préférentiels. Ces montants renvoyés aux employeurs ont, depuis longtemps, constitué une importante source de rentrées pour Smart. Leur disparition a poussé Smart à bricoler une solution peu transparente pour maintenir son financement, en imputant des « coûts mutualisés » sur le budget de ses membres. Concrètement, ceux-ci n’ont donc pas bénéficié de l’impact du tax shift.

Smart estime que la mesure a été dûment communiquée et que la page du site relative à la tarification, modifiée après plusieurs mois de tergiversations, est désormais claire. Dans les diverses interventions publiques, toutefois, c’est toujours le chiffre de 6,5 % qui est avancé.

Acte 3

UN BAZA(A)R MULTINATIONAL

Scène 1

Constituée d’une dizaine d’entités en Belgique, Smart est également une multinationale de l’innovation sociale, active dans huit pays européens. Au plus fort de ce déploiement, elle a même envisagé de se développer en Amérique latine, avant de renoncer à une opération trop risquée. Les filiales danoise, néerlandaise et britannique ont quant à elles dû fermer leurs portes sans avoir réussi à percer.

Smart continue aujourd’hui d’assumer une stratégie internationale, qui permet de mieux gérer les contrats transfrontaliers, mais aussi d’asseoir une ambition : celle de révolutionner le monde du travail à l’échelle du continent. Dans une interview au journal L’Écho, en 2019, la directrice Anne-Laure Degris évoquait carrément un « service public européen ».

Ce développement à l’étranger a un coût. Aucune des filiales n’est à l’équilibre financier, et les pertes sont comblées par les surplus dégagés en Belgique. En l’absence d’une comptabilité distincte, ce coût n’est pas communiqué clairement aux membres, voire pas communiqué du tout. Il ne figure pas, notamment, dans le rapport annuel.

Scène 2

La France constitue sans nul doute le plus gros poste international. Smart se présente d’ailleurs désormais comme un groupe belgo-français, bien que cela ne se soit pas traduit dans sa structure juridique : les nombreuses entités françaises co-existent avec la nébuleuse belge sans lien formel entre elles.

Comme en Belgique, la société coopérative SmartFr offre aux travailleurs « atypiques » des contrats de travail, tandis que la société La Nouvelle Aventure s’est fait reconnaître comme un producteur de spectacles et s’adresse davantage aux intermittents du spectacle. Si le service est similaire, l’équilibre financier n’est toujours pas atteint, en dépit d’une commission plus élevée (8,5 %) et de plus de dix ans d’activités. Les pertes cumulées de SmartFr s’élèvent à 6,4 millions d’euros, selon le dernier rapport de gestion.

La direction assure que les montants sont intégralement comptabilisés en capital et qu’ils constituent donc un investissement. Les transferts depuis la Belgique, étalés sur une décennie ont ainsi porté la participation de la fondation SmartBe dans SmartFr à 7,5 millions d’euros. Sandrino Graceffa parle d’un « bon investissement », vu la croissance à deux chiffres côté français, alors que la croissance belge commence à stagner.

Des documents consultés par Médor semblent indiquer qu’à côté des investissements en capital, des montants importants ont aussi été transférés en compte courant, et donc sans contrepartie en Belgique. « Il y avait du compte courant, en millions », selon un observateur bien placé.

En tout état de cause, Sandrino Graceffa, qui a dirigé SmartFr avant de prendre la direction du groupe, assume totalement la stratégie française.

De par sa vocation à mutualiser les revenus au profit de tous, Smart aurait donc pour rôle de partager les recettes entre les pays, sans prêter le flanc aux égoïsmes nationaux. L’idée, belle en pratique, se heurte à l’absence totale de transparence à l’égard des membres belges, qui pourtant en assument le coût. Lors des dernières assemblées générales de deux coopératives à Lille et Bruxelles, s’il a été rappelé côté français que l’activité ne pouvait se maintenir que grâce aux transferts belges, aucune mention de cette situation financière n’a été faite face aux membres belges. Difficile de dire que l’entreprise est partagée, quand une telle information ne l’est pas.

Lors de la dernière assemblée générale, quatre propositions ont été soumises au vote consultatif, par internet. Parmi elles, le développement international est la proposition qui a reçu le moins de suffrages. La direction n’y voit pas, néanmoins, de signal de remise en cause de la stratégie.

À terme, Smart espère que la forte croissance enregistrée en France – avec des facturations en hausse annuelle de 30 % – permettra d’atteindre l’équilibre, et même lui permettra de changer d’échelle en cas de réussite. Mais les défis en France sont nombreux, dans un climat social et fiscal difficile. Les syndicats français, en particulier la Confédération générale du travail, sont farouchement opposés au modèle Smart, et les contrôles nombreux pèsent sur l’activité de Smart. En outre, l’abandon du crédit d’impôt pour la compétitivité en 2019, un rabais fiscal, pèse sur les finances de SmartFr, tout comme le tax shift a pesé sur les comptes en Belgique.

La coopérative française sera-t-elle appelée à revoir sa tarification ? Peut-être devra-t-elle envisager de s’aligner sur ses concurrents qui ne bénéficient pas, eux, des transferts bienveillants d’une société sœur à l’étranger.

Scène 3

Les membres belges sont également peu au fait du coût d’un projet immobilier à Lille (France), le Saint-So Bazaar, un vaste espace de travail partagé (dites : tiers-lieu), ouvert aux membres, qui sont souvent victimes d’isolement. Smart développe un peu partout de tels endroits, emblématiques de sa volonté de créer du lien. En Belgique, le site de La Vallée, à Molenbeek, offre ainsi aux sociétaires 5 000 mètres carrés d’ateliers et de bureaux, de salles d’exposition, etc.

À Lille, l’investissement est important. Smart a prévu de mettre un million d’euros dans un plan total de dix millions, dont une moitié de subsides. L’investissement doit être amorti sur la durée d’un bail emphytéotique de 25 ans, à l’issue duquel le bâtiment sera rendu à la Ville de Lille. Le projet est d’ailleurs bien en vue dans le programme de Martine Aubry, la maire socialiste candidate à sa réélection.

Smart a aussi avancé des sommes importantes pour payer le chantier. Plus de 4 millions d’euros ont été transférés en « apports temporaires » à la société St So Immo. « L’ensemble de ces fonds sera reversé très prochainement à Smart », assure le directeur financier. Le conseil d’administration de la coopérative belge est peu informé de ces transferts. Bien que le cash soit issu de l’activité belge, il est transféré de la fondation privée à la société française St So Immo, en dehors du périmètre de contrôle des administrateurs.

Scène 4

Les montants bientôt rapatriés de Lille serviront à financer les besoins criants nés de la crise du coronavirus. Celle-ci a provoqué une chute brutale de l’activité des membres. Pourront-ils tous bénéficier du chômage temporaire grâce au modèle Smart ? La question est ouverte. Smart leur propose aussi une forme d’avance salariale, qu’ils pourront rembourser ultérieurement. L’impact budgétaire de ce « plan Corona » est évalué à 2,5 millions d’euros.

La situation dramatique pour de nombreux artistes, mais aussi pour des professions précaires, offre à Smart une opportunité de démontrer qu’elle peut apporter de la sécurité à ses membres, comme elle l’a fait dans le passé pour les travailleurs de Take Eat Easy laissés sur le carreau.

Mais, pour que les sociétaires puissent pleinement participer aux choix qui les concernent et décider de l’affectation de leurs ressources mutualisées, une meilleure transparence financière est nécessaire. La direction le reconnaît, du moins en partie.

Le nouveau codirigeant évoque une ambition de faire mieux, en allant jusqu’à instituer un budget participatif. Vaste chantier au sein d’une nébuleuse d’entités dans les comptes desquels se perdent même les observateurs les plus aguerris. Mais ce n’est qu’au prix de cette transparence accrue que Smart pourra réellement se considérer comme une entreprise partagée.

-

Depuis peu, Smart a fini par désigner un commissaire, qui devra auditer les comptes de façon indépendante.

↩