Les pieds sur pierre

Vinciane Debaille

À 8 ans, une petite fille regarde une émission sur les volcans. Elle se prend de passion pour les roches. Adulte, elle déniche une météorite de 18 kg en Antarctique et récolte des pierres pour la NASA… sur Mars. Pour la géologue Vinciane Debaille, l’histoire des pierres est précieuse.

Toute petite, Vinciane Debaille avait les yeux qui brillaient, à la télévision, devant la lave chatoyante des volcans. Depuis, cette image ne l’a pas quittée : elle veut comprendre ce qui se passe sous nos pieds, comprendre comment les planètes se sont formées. Elle entreprend alors des études en géologie, c’est-à-dire l’analyse des sols, à l’Université catholique de Louvain. Pendant son post-doctorat aux États-Unis – notamment au Centre spatial Lyndon B. Johnson de l’agence spatiale américaine (NASA) –, elle se lance dans l’étude de pierres extraterrestres et découvre l’univers fantastique des météorites. Dans la foulée, ses recherches la conduisent en Antarctique où elle participe à trois missions de collecte de roches provenant de l’espace. Aujourd’hui, Vinciane Debaille, 43 ans, est professeure à l’Université libre de Bruxelles (ULB), directrice de laboratoire et maîtresse de recherche au Fonds de la recherche scientifique (FNRS). Mais surtout, elle fait partie des cinq scientifiques européens sélectionnés dans le cadre du projet Mars2020 de la NASA. Le but de la mission : faire atterrir un robot – le rover « Perseverance » – afin de récolter des échantillons de roches sur la planète rouge. De retour en 2030, ces échantillons seront analysés par la géologue belge et ses collègues. Mars sur Terre.

Vous êtes géologue de formation : en quoi cela consiste-t-il ?

Je dis souvent que c’est une discipline en pleine mutation, au carrefour de toutes les sciences. On a de la géochimie, de la géophysique, de la géobiologie… Ce sont des sciences différentes mais appliquées à l’étude de la Terre. On peut faire de la recherche de pétrole, de la gestion de mines de fer, de la remédiation des sols ou encore de l’exploitation de ressources naturelles, comme le sable, pour faire des routes, etc. C’est donc une discipline essentielle pour l’homme, mais elle reste sous-représentée dans les universités.

Cette passion vous a amenée sur la banquise…

… Oui. J’ai eu la chance de participer à des missions de collecte de météorites en Antarctique, notamment à la station Princesse Elisabeth, où l’on a découvert une météorite de 18 kg dans la calotte glaciaire, aujourd’hui exposée à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (à Bruxelles). C’est la plus grande météorite de ce type trouvée depuis 1988. De telles collectes nous permettent d’une part d’étudier la formation du système solaire et d’autre part de comprendre comment la Terre est devenue une planète unique. Suite à ces recherches, j’ai reçu en 2014 le prix Atomia, une initiative de la Région bruxelloise, qui récompense des femmes scientifiques.

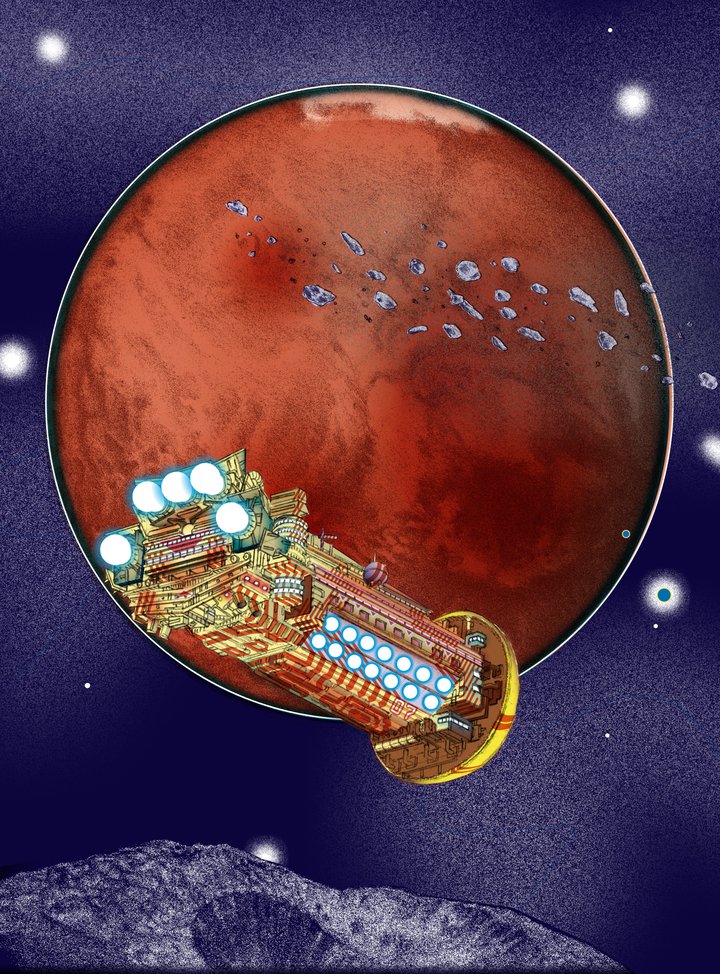

Pour Mars2020, vous avez été sélectionnée parmi des centaines de candidats. Comment arrive-t-on à intégrer un projet d’une telle envergure, dont le coût est estimé à 2,3 milliards d’euros ?

On a régulièrement des appels d’offres publiés par des agences de financement. Quand j’ai vu celui de la NASA, j’y ai répondu mais je n’ai pas été sélectionnée. J’étais très déçue. Je me suis rendu compte que j’avais mal répondu à leurs attentes. Ensuite, la NASA a signé un partenariat avec l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a créé un second appel uniquement pour les scientifiques européens, et là j’ai été choisie. Mais c’est la dure loi de l’appel scientifique : on rentre des tas de projets pour n’en avoir qu’un seul financé occasionnellement. Et puis, au-delà de la compétition, pour avoir un poste en sciences, il faut être au bon endroit, au bon moment. Les efforts ne font pas tout, il y a aussi un facteur chance.

L’impact sur nos vies

À l’issue de vos recherches, qu’espérez-vous découvrir ? Savoir si Mars a été habitée ou sera habitée ?

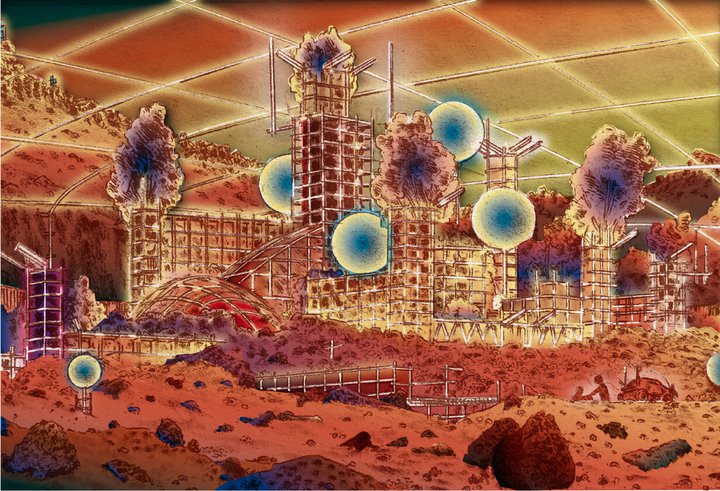

La mission Mars2020, telle qu’elle est conçue, ne permettra pas de répondre à une éventuelle vie actuelle sur Mars. Là, on recherche des traces anciennes. Ce qui m’intéresse finalement, c’est la présence d’eau sur Mars. Est-elle restée pendant très longtemps puis aurait disparu ? Ou a-t-elle été dès le départ intermittente ? La Terre est la seule planète du système solaire à disposer d’eau. Mars pourrait l’avoir perdue. Que s’est-il passé ? Je rêve de le découvrir.

Comment communiquez-vous avec Perseverance ?

Il n’y a pas de relais direct entre le rover et la Terre : des satellites en orbite autour de Mars nous transmettent les données. Certains ont des capacités de communication différentes en fonction de leur âge. Par ailleurs, ils ne sont pas toujours visibles par le rover. En fonction des angles d’orbite, leurs passages sont parfois courts. La vitesse de transmission des données dépend donc de leur trajet autour de Mars. À chaque passage de satellite, une petite quantité de données est envoyée depuis le rover à la Terre et les autres informations sont stockées sur Mars. Dès qu’on a plus de bande passante, on les transmet à la Terre, selon les priorités. Par conséquent, au vu de la distance entre les deux planètes, le rover ne peut pas être piloté en temps réel : il faut environ une demi-heure pour lui communiquer un seul message. Donc, tous les jours, on envoie les instructions de la journée et, un jour plus tard, on reçoit les données.

Vous travaillez sur Mars2020 depuis un an déjà. Où en êtes-vous dans la mission ?

Cela fait maintenant six mois que nous sommes sur Mars. Tous les jours, nous avons une séance d’opération de guidage du rover. Elle comprend l’utilisation des instruments scientifiques à bord du rover, la direction de roulage ou encore les priorités de téléchargement de données vers la Terre en fonction de la capacité du jour. Dernièrement, le jeudi 5 août 2021, nous avons foré pour la première fois sur Mars. Le forage a été un succès mais nous avons perdu l’échantillon. Ça a été une grande déception. Une semaine plus tard, nous essayions encore de comprendre ce qu’il s’était passé.

Éviter les contaminations

Comment sélectionnez-vous les échantillons de roches à ramener sur Terre ?

On travaille depuis deux ans sur des idées prédéterminées des roches que l’on voudrait ramener, selon différentes familles. Sur la base des observations du robot, dès que l’on voit un type de roche qui ressemble à ce que l’on avait envisagé, on l’analyse. Mais on n’exclut évidemment pas la possibilité de changer d’avis en cours de route.

D’ailleurs, comment éviter de contaminer ces échantillons avec des composés terrestres ?

C’est un problème inévitable. Forer la roche et la mettre en contact avec le métal du tube la contaminent forcément. Comme on ne peut pas y échapper, on garde un enregistrement des compositions chimiques de tous les échantillons captés par le robot, afin de revenir aux prises réelles s’il y a contamination. Par ailleurs, le rover a aussi été minutieusement désinfecté. Une fois sur Terre, il faudra ensuite protéger les échantillons de l’atmosphère terrestre. Pour cela, ils seront stockés dans des boîtes munies de gants pour manipuler l’intérieur, et on évitera le plus possible de sortir les échantillons de ces boîtes stériles. Cela signifie qu’on protégera à la fois la Terre des échantillons et les échantillons de leur nouvel environnement. C’est un défi de taille, car ce genre de laboratoire n’existe pas encore ! Dans les laboratoires de haute sécurité biologique, rien ne peut sortir, mais de l’air peut entrer. Ici, on empêchera à la fois la sortie et l’entrée. De nombreux scientifiques travaillent actuellement sur ce problème d’ici à l’arrivée des échantillons, en 2030.

Les touristes de l’espace

Pourquoi s’intéresser à Mars quand on voit les enjeux climatiques auxquels on doit faire face actuellement sur Terre ?

Quand on veut étudier la naissance des planètes, la Terre est un mauvais objet car elle est géologiquement très active. Elle efface au fur et à mesure les traces de son histoire passée. Tandis que Mars est restée figée. De ce fait, on peut remonter plus loin dans le temps et étudier le début de la formation des planètes. Donc étudier Mars, c’est remonter au passé de la Terre, mieux la comprendre et mieux anticiper ses futures activités.

Les États-Unis, la Chine, les Émirats arabes unis ou encore l’Inde sont en compétition dans la conquête spatiale. Mais il y a aussi les entreprises privées de Jeff Bezos, créateur d’Amazon, ou encore d’Elon Musk, fondateur de Tesla. Que pensez-vous de cette sorte de guerre de l’espace ?

Ce qui m’inquiète principalement, c’est la dégradation de l’environnement et des astres si les prix du tourisme spatial commençaient à se démocratiser. Mais quelque part, je rencontre déjà cette problématique dans mon travail en Antarctique : il y a aussi un tourisme qui se développe pour visiter ce continent. Il faut en tout cas trouver un juste milieu dans cette conquête spatiale qui s’illustre bien avec l’Antarctique actuellement : un continent dédié à la science d’une part, avec un peu de tourisme qui reste limité d’autre part.

Vous travaillez dans un domaine scientifique volontiers estampillé masculin. Le fait d’être une femme a-t-il joué un rôle quelconque dans votre trajectoire professionnelle ?

Sur ma carrière en tant que telle, non. Car, personnellement, j’ai rencontré peu de remarques sexistes même si j’y ai été confrontée. Mais c’est vrai qu’aux États-Unis, comme ils pratiquent la discrimination positive, je me suis déjà demandé pourquoi j’avais été engagée : parce que je suis une femme ou parce que j’étais la meilleure à postuler ? Ce qui compte, c’est que les gens saisissent les opportunités et en fassent quelque chose.

En tant que professeure et directrice de laboratoire, avez-vous la volonté d’encourager plus d’inclusion au sein de la faculté des sciences à l’ULB ?

Actuellement, je dirige une équipe d’une dizaine de personnes, plutôt masculine. Je choisis juste les meilleurs candidats. J’ai eu aussi des équipes exclusivement féminines auparavant. C’est important pour moi en tout cas de montrer l’exemple pour que d’autres femmes osent aussi. Même si c’est un milieu d’hommes, j’aimerais leur dire que nous avons toutes notre place dans la science.

Garder le nucléaire

Toutes et tous avons notre place, mais sur une planète de plus en plus mise à mal. Plan climat, justice environnementale : comment vous positionnez-vous par rapport à la politique climatique belge ?

Parmi toutes les actions, la plus symbolique d’après moi serait de garder le nucléaire. On veut avoir plus de voitures électriques – à tort ou à raison – et puis, tout à coup, on souhaite fermer ce qui nous donne le plus d’énergie, sans CO2. À un moment il faut savoir ce que l’on veut, mais on ne peut pas mener deux combats en même temps. Je ne suis pas pro-nucléaire dans l’absolu, mais si on veut être pragmatique et se dire que le CO2 est le problème le plus important à résoudre, alors le nucléaire est la seule solution à mes yeux aujourd’hui.

En février 2021, vous étiez une des onze signataires d’une carte blanche dénonçant la gestion de la crise sanitaire en Belgique. Pourquoi est-ce important pour vous ?

Les experts ont regardé la crise avec une loupe sur un seul problème : le virus. On a pris énormément de mesures adaptées pour un public favorisé, incarné par une famille avec deux enfants au maximum, un jardin et peu impactée par des pertes de salaire. Ça m’a choquée qu’on mette de côté d’autres tranches de la population. Les familles monoparentales, par exemple : comment faire pour la garde des enfants ? Les jeunes aussi ont été abandonnés. Toutes les mesures prises tapent toujours sur le même public, celui défavorisé et précarisé. J’aurais souhaité qu’il y ait une vision plus solidaire de la crise.

La politique se marie-t-elle mal avec la science ?

Je réalise que les scientifiques ont du mal à interagir avec les hommes et les femmes politiques. On le voit avec la pandémie de coronavirus, mais aussi avec le changement climatique, la science est faite de discussions et de contradictions. C’est difficile d’exporter ces débats sur la place publique car il y a une fracture entre les décisions politiques et le débat scientifique. Parfois, en politique, il faut choisir A ou B. Le débat scientifique s’accommode très mal d’une décision politique radicale. C’est une question ouverte, mais je constate que, même dans la presse, on appelle toujours les mêmes experts. Qui a décidé qu’untel est un expert ? Qui a décidé que cette personne-là passerait tous les jours à la télévision ?

Justement, les virologues ont parfois donné l’impression de gouverner la Belgique depuis le début de la pandémie. Comment comprendre ce décalage entre « urgence sanitaire » et « minimisation des enjeux climatiques » ?

Le cerveau humain est ainsi fait qu’on ne voit le danger qu’une fois qu’il est en face de nous. On a mis des moyens pour la crise sanitaire qu’on n’a jamais mis pour la crise climatique. C’est le point faible de nos démocraties : on vote tous les quatre, cinq, six ans et, finalement, un décideur politique n’a qu’une vision sur cette durée-là. On a du mal à se projeter dans les vingt, trente, quarante ans. Ce qui m’inquiète aussi, c’est que la peur a beaucoup guidé la prise de décision. De même pour la politique sur le climat, je constate que l’on surfe sur la peur. Or elle n’est pas très bonne conseillère. En tant que scientifique, il faut diminuer la peur et s’appuyer sur les chiffres même si ça paraît austère.