- ép. 1

Des films qu’on ne verra plus

Textes (CC BY-NC-ND) : Harold Nottet

Publié le

À moins de trouver rapidement un happy end, une génération de films pourrait disparaître. Un défi colossal pour la Cinémathèque royale, l’une des plus belles collections au monde. L’une des plus floues et des plus menacées, aussi. Premier volet de notre trilogie sur le petit monde très confidentiel des archives.

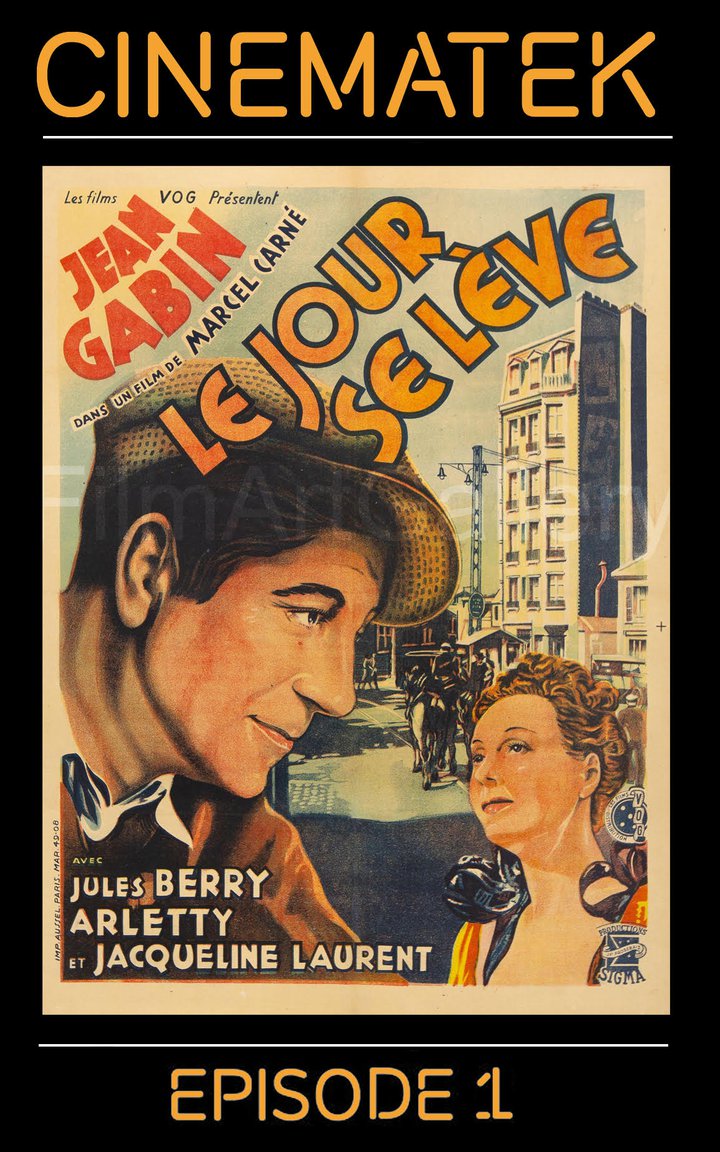

En 1967, un jeune cinéaste new-yorkais peine à boucler le budget de son court-métrage et soumet son projet à Jacques Ledoux, le premier conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique. Celui-ci flashe sur le scénario, finance les dernières bobines et sélectionne le court pour son festival avant-gardiste de Knokke. Le film remporte le premier prix. C’est l’excellent The Big Shave. De Martin Scorsese. Durant 40 ans, le conservateur emblématique amasse, parfois illégalement, les pépites du 7ème art. Dont les œuvres d’André Delvaux ou du cinéma belge d’avant-guerre (Henri Storck, Charles Dekeukeleire, Henri d’Ursel,…) que la Cinémathèque éditera en DVD sous-titrés en trois langues. Ou encore des copies d’œuvres internationales.

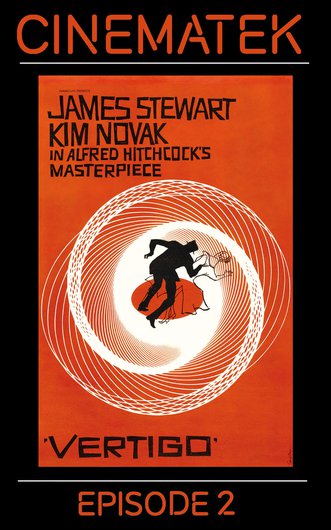

« Des studios hollywoodiens viennent même chercher ici certaines copies car elles sont en meilleur état que leurs originaux, vante un collaborateur de l’institution. Nous possédons aussi beaucoup de films non censurés. » En 2014, la Cinémathèque royale a sorti la version restaurée du chef-d’œuvre Le Jour se lève du réalisateur français Marcel Carné. Jean Gabin n’a pas changé mais Arletty s’y dévoile nue sous la douche. Une scène liquidée par la censure de Vichy lors de sa sortie en 1939. « On avait cette coupure ! »

Mais ce storytelling a du plomb dans l’aile. Malgré son changement de nom – ne dites plus « Cinémathèque royale de Belgique » mais « Cinematek » –, cette fondation a de plus en plus la gueule d’une série B. Gestion calamiteuse, fuite des cerveaux vers des institutions aux salaires (plus) attractifs, burn-out à répétition,… « Le manque de personnel dans les dépôts rend impossible le contrôle régulier de l’état de dégradation des pellicules, peste une personne active dans la conservation de films et qui tient à rester anonyme. Notre patrimoine ciné fout le camp dans l’indifférence générale. »

Cette crainte est malheureusement partagée par de nombreuses cinémathèques internationales – même les mieux loties. Si on ne trouve pas rapidement un miracle technologique pour conserver le patrimoine cinématographique mondial, on risque de perdre une génération de productions. Certains experts, notamment chez l’américain Technicolor Motion Picture Corporation, prédisent même la disparition de la plupart des films produits entre les années 90 et aujourd’hui. La majorité a pourtant été tournée en numérique.

Comment expliquer un tel blackout culturel ?

Jusqu’au début des années 1950, les cinéastes utilisaient des pellicules à base de nitrate. Un support chimiquement instable et ultra inflammable. Tarantino y fait notamment référence lorsqu’il envoie ses Inglourious Bastards bouter le feu aux bobines d’une salle parisienne afin de liquider Hitler. L’histoire du cinéma est d’ailleurs jalonnée d’incendies de studios. Selon la Film Foundation, l’organisation de conservation de Scorsese, la moitié des productions US réalisées avant 1950 sont définitivement perdues, dont 90 % de celles tournées avant 1929. Pour pallier l’inflammabilité du nitrate, les cinéastes ont ensuite utilisé des films à l’acétate. Une nouvelle phobie frappe alors les archivistes.

Aussi addictif que l’héro

C’est le « syndrome du vinaigre », référence à l’odeur âcre qui se dégage lors de la décomposition chimique de ces pellicules. Un processus irréversible et qui se transmet d’une bobine à l’autre. « Voilà pourquoi il est impératif de contrôler régulièrement ces films, poursuit notre source anonyme. Mais à la Cinémathèque, ils ne checkent les pellicules que lorsqu’elles entrent ou sortent de la collection. Ce qui risque d’engendrer la destruction de nombreux films. » Les pellicules en polyester adoptées par la suite ont gagné en durabilité mais elles doivent aussi se conserver à basse température. « Un long-métrage, c’est environ 3 kilomètres de pellicule. Soit 6 bobines et un poids de 20 kilos. Alors vous imaginez la taille des chambres froides nécessaires pour conserver des dizaines de milliers de films. »

C’est dire si le cinéma numérique était attendu comme le Graal. Mais ce fut un leurre. Le meilleur exemple de cet échec est la conservation de films – tournés en pellicule ou en digital – sur bandes magnétiques LTO (Linear Tape-Open), le support de stockage le plus utilisé aujourd’hui. Cité dans la revue spécialisée de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), l’expert américain Dino Everett appelle ce support « l’archive héroïne ». Une fois qu’on commence à sauvegarder les films sur ces cassettes, on ne peut plus s’arrêter car il faut constamment mettre cette technologie à jour, comme le système Windows d’un ordinateur. Qu’est-ce que cela coûte ? Accrochez-vous.

La revue internationale d’ingénierie expose le cas du classique britannique Les Chaussons rouges (The Red Shoes - 1948), archivé sur une cassette LTO de 3ème génération. Pour migrer le film vers une bande magnétique de 5ème génération, le devis oscillait entre 16 500 et 33 000 euros. « Et il faut répéter cette opération tous les trois à cinq ans !, explique une archiviste. Et vu que chaque technologie a ses qualités et ses défauts, il faudrait idéalement faire cohabiter l’analogique et le numérique dans la conservation et la restauration de films. » Impayable !

À cette facture s’ajoutent encore les coûts pharamineux du stockage, très énergivore, et les frais de personnel pour tout monitorer. Pour conserver un seul blockbuster pendant 20 ans, la cinémathèque de l’Université de Californie du Sud, par exemple, facture près de 300 000 euros aux producteurs. Alors les grands studios conservent le strict minimum et laissent le reste dépérir, alors que les petits cinéastes n’ont même pas de quoi sauver l’essentiel.

Un mélodrame

Même les plus gros cartons du cinéma, constamment mis à jour dans leurs dépôts robotisés, ne peuvent lutter contre cette obsolescence. Le cas du film d’animation Le Monde de Nemo (2003) – un Oscar et 900 millions de dollars de recettes – illustre bien cette course perdue d’avance. Lorsque Pixar décide de sortir la version 3D en 2012, certains logiciels, comme ceux qui régissent le mouvement des algues, par exemple, sont déjà obsolètes. Il faut reproduire ces plans… image par image. Le géant US a donc perdu une partie de son film en à peine une décennie.

Paradoxalement, le streaming légal est également un tueur de films en série. « Les grands studios ont désormais leur propre plateforme, ils contrôlent leur catalogue numérique de A à Z et n’ont plus aucun intérêt à voir des copies circuler, poursuit le spécialiste. Vous voulez regarder Cendrillon ? Vous n’aurez d’autre choix que de vous abonner à Disney+. »

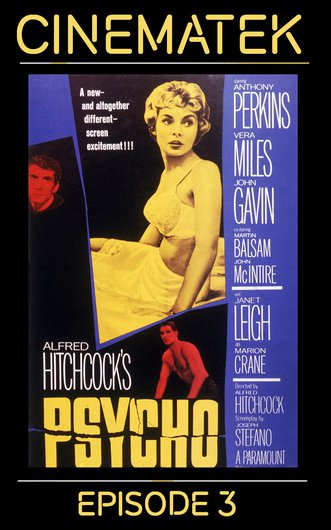

Les studios ordonnent aussi des destructions de films parfois très ciblées… « Les cinémathèques regorgent de productions censurées. Des contenus jugés blasphématoires, des films racistes des années 60,… Ce poids est encombrant pour les studios. La valeur historique ne les intéresse pas et ils ne veulent pas voir resurgir des copies qui nuiraient à leur image. Ils ne souhaitent montrer que les ’productor’s cut’. »

Des bouts de ficelle

À Bruxelles, tous ces défis technologiques sont encore plus criants qu’ailleurs, alors que la collection est inestimable et les moyens humains et matériels dérisoires. « Les systèmes de refroidissement des dépôts peinent en cas de fortes chaleurs, déplore une cadre de Cinematek, et notre IT est souvent dépassé. Nous avons perdu six mois de travail parce que la batterie d’un serveur – qui multipliait pourtant les alertes – a lâché. » Certaines tâches d’archivage doivent même être réalisées par des bénévoles. « Et Cinematek n’achète aucun film, poursuit notre source anonyme. Elle n’accepte que les dons. Alors quand elle récupère du matériel chez les héritiers d’un réalisateur, par exemple, elle ne reçoit que ce qu’ils veulent bien lui céder gracieusement, et ce qui est entier, identifiable. Au diable donc les rushs et autres copies de travail qui s’avèrent pourtant indispensables si l’on veut faire un travail sérieux de conservation. »

À la Cinematek, on assure pourtant sauver l’essentiel. Du moins, jusqu’ici. « On est très fier de notre collection et il reste encore quelques passionnés qui se plient en quatre pour la conserver du mieux qu’ils peuvent, commente un responsable. Mais il y a trop de problèmes internes et financiers. Quand je vois certaines cinémathèques étrangères où tout est clean et bien rangé, ça me déprime. Nous on travaille dans des garages poussiéreux. C’est du bricolage. »

Combien de bobines sont déjà passées à la trappe par manque de place ou de contrôle ? « Faute d’espace, on n’archive plus les rushs des productions belges. » Quoi d’autre ? Pour avoir une idée du patrimoine qui disparaît, il faudrait déjà savoir ce qui y est conservé. Impossible, nous répond-t-on. Le catalogue de la Cinematek est confidentiel. Dans le prochain épisode, on verra que la nature de la collection n’est pas le seul point que l’ institution préfère flouter.