- ép. 1

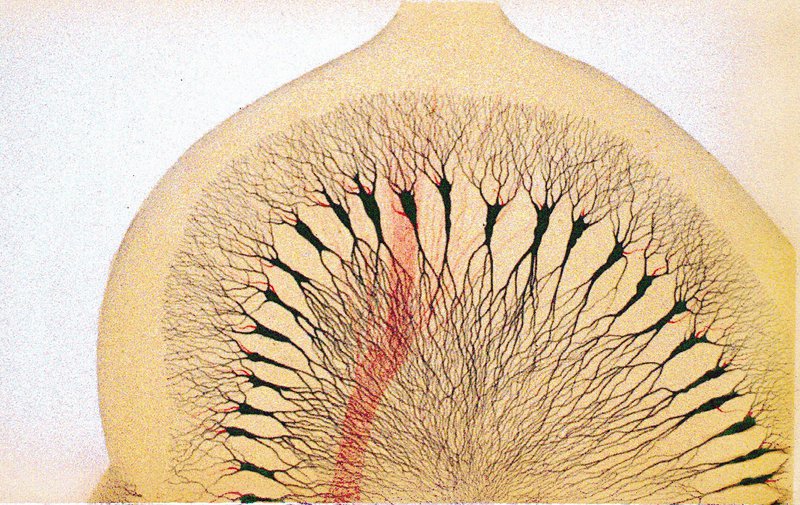

Planche 26 d’une édition allemande de Sulla fina anatomia degli organi centrali del sistema nervoso, Camillo Golgi’s, 1885

La Belgique est championne des essais cliniques, ces tests de médicaments sur des personnes volontaires. Depuis le coronavirus, ça n’arrête plus. Pour comprendre comment ces essais se passent, le mieux n’était-il pas de se faire engager comme cobaye ? Voici l’immersion la plus brève et minable de l’histoire du journalisme.

Lundi 14 septembre 2020.

Je suis couché sur un lit médical surélevé. De grandes feuilles absorbantes sont calée sous mon corps pour éviter de suinter sur le skaï noir rembourré. Et je sue. L’infirmière en est à sa troisième tentative de prise de sang.

Je regarde devant moi. Le plafond est percé d’une large verrière à la vitre bombée. Je vois les balcons de l’immeuble qui surplombe l’espace « test » de la société SGS, le « leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification ».

Au 2e étage, un drap brun et un short noir pendent sur un fil à linge. Puis la tête d’un petit garçon surgit. Nos regards se croisent. Ça doit être marrant pour lui de voir toutes ces personnes couchées, le bras tendu vers la prise de sang, le torse pointillé de pastilles blanches.

Pas le bingo

Quelques jours auparavant, je réponds favorablement à un des nombreux mails qu’envoie la société SGS à sa base de données de volontaires. Je dois me rendre à Anvers pour une batterie de tests afin de vérifier mon éligibilité à un essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus.

L’Institut Pasteur (France) et la société Themis Bioscience (filiale de la société américaine Merck) recherchent en Belgique 90 personnes à répartir en trois cohortes. La première recevra une dose de vaccin, la deuxième deux doses et la troisième du placebo.

Ni le patient, ni le chercheur ne savent qui reçoit quoi, ce qui annihile tout biais d’influence comportementale. …