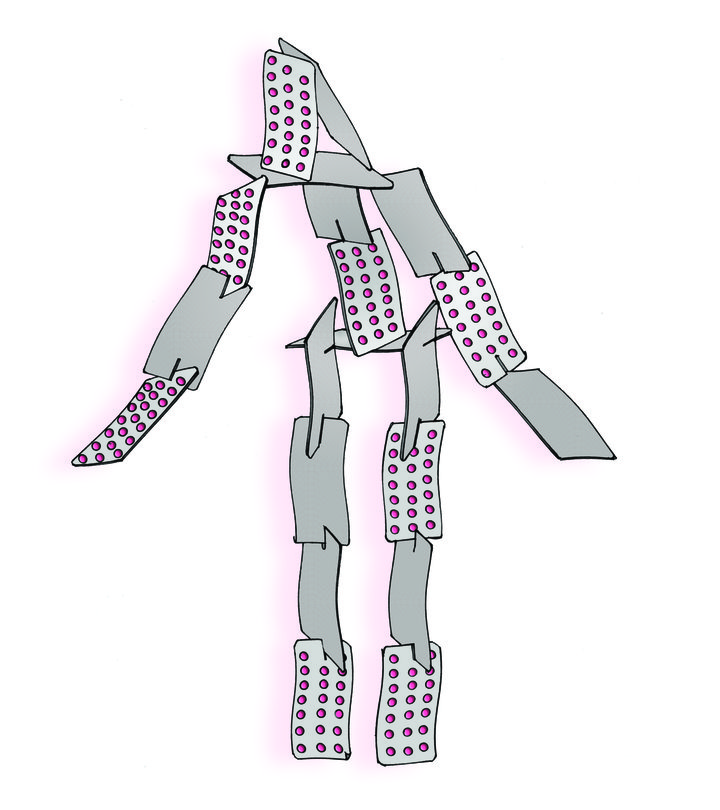

Des filles « trop grandes »

La pillule du lendemain fait cesser la croissance

Illustrations (CC BY-NC-ND) : Pom Koo

Texte : Tinne Claes et Bente Ooms (De Standaard)

Traduction : Thomas Lecloux

Publié le

La pilule du lendemain tous les jours pendant deux ans : c’est ce qui a longtemps été prescrit aux filles jugées « trop grandes » par les médecins. Les effets secondaires, notamment sur la fertilité, étaient à peine envisagés.

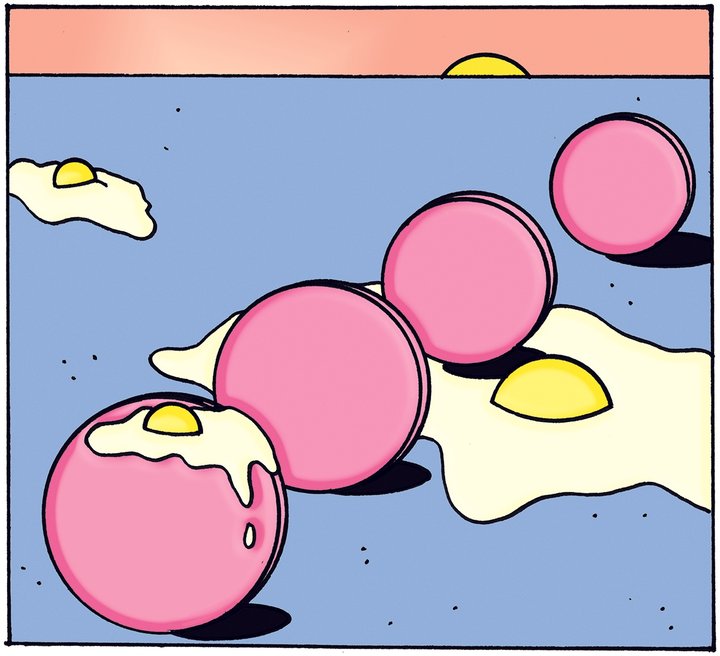

Elle a longtemps dit qu’elle ne voulait pas d’enfants. « Peut-être était-ce une forme d’autoprotection, raconte Anne-Sophie Buyse, sa main posée sur la douce étoffe du pull-over qui enrobe son ventre arrondi. Quand j’ai appris l’existence de ces études, j’ai tout de suite imaginé que je ne pourrais jamais être mère. » Anne-Sophie s’est vu prescrire des hormones à l’âge de 11 ans, après qu’une visite médicale scolaire lui a prédit une taille de 1 m 86. Une taille jugée « trop grande » par les médecins, non pas parce qu’elle lui causerait des problèmes médicaux, mais parce qu’elle dévierait de l’idéal de beauté féminin. Le traitement a commencé par une simple pilule contraceptive, mais comme elle continuait de grandir, le dosage a été progressivement porté à 250 microgrammes, l’équivalent de presque neuf de ces pilules. Elle a ingéré cette dose quotidiennement jusqu’à l’âge de 13 ans.

« Vingt ans plus tard, quand je ne réussissais pas à tomber enceinte, personne à la clinique de fertilité ne savait quoi que ce soit des effets potentiels de cette inhibition de croissance. » Elle esquisse un sourire jaune. « Je suis très reconnaissante de ma grossesse. Mais le fait d’avoir encore dû prendre des hormones pour y arriver me laisse un goût amer. Les hormones me révulsent, car je pense qu’elles ont été la cause du problème. »

[Pour cette enquête,] nous avons rencontré six femmes à qui les mêmes hormones ont été prescrites entre 1988 et 2014. Quatre d’entre elles souhaitent rester anonymes. La plus âgée a 49 ans, la plus jeune 27. Elles font entre 1 m 77 et 1 m 86. Une taille considérée comme tout à fait normale chez un homme. Aucune de ces femmes n’avait médicalement besoin de suivre ce traitement, et aucune n’a été informée de ses effets potentiels sur leur fertilité. Trois espèrent toujours avoir un enfant.

Remède miracle

Dans les années 1940, les versions synthétiques des œstrogènes – des hormones sexuelles féminines – font leur apparition sur le marché. En un rien de temps, elles deviennent un remède universel à pratiquement tous les problèmes féminins : cycle menstruel irrégulier, symptômes de la ménopause, fausses couches, libido en berne, chute des cheveux, jusqu’aux troubles psychiatriques. Les médecins voient dans cette panacée un moyen de contrôler le corps si réfractaire de la femme. Ils se soucient peu des effets secondaires.

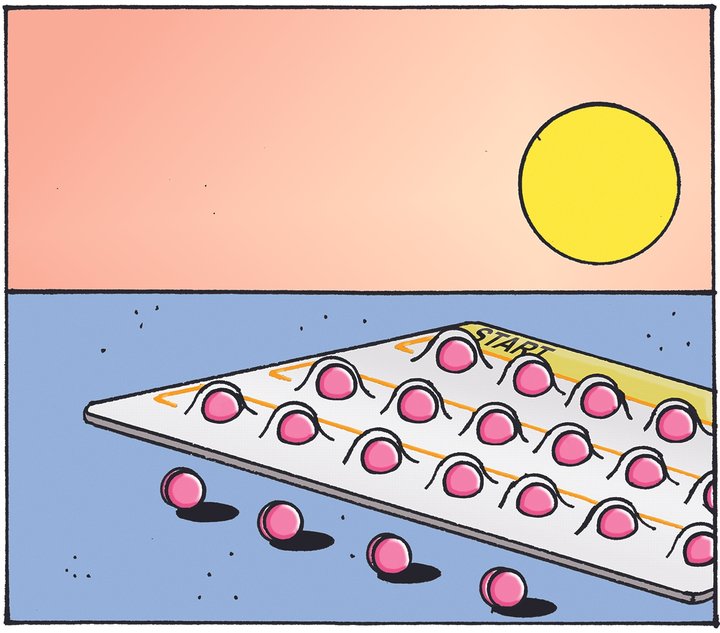

C’est dans ce contexte qu’apparaissent aussi les premières études sur l’inhibition de croissance. À partir des années 1950, on rapporte avec enthousiasme que les hormones de synthèse accélèrent la fermeture des cartilages de croissance, de sorte que les filles entrent plus tôt dans la puberté et cessent de grandir. Plus elles commencent le traitement jeunes, plus le « gain » est important : jusqu’à 5 centimètres. En Belgique, la plupart des filles (dont on souhaite freiner la croissance) prennent de l’éthinylestradiol, une hormone de synthèse contenue aussi dans la pilule contraceptive. Sauf que le dosage est bien plus élevé dans le cas de l’inhibition de croissance. Il y est généralement de 200 microgrammes, soit l’équivalent de sept pilules contraceptives ou d’une pilule du lendemain. Cette bombe hormonale doit être prise chaque jour durant des mois. En moyenne, pendant deux ans.

Handicap social

« Tu ne te trouveras jamais un mari que tu dépasses en taille », se souvient avoir entendu une de nos témoins, une femme de 49 ans, de la bouche de son médecin. Elle avait 11 ans quand on lui a prescrit les fameuses hormones, en 1988. « D’un point de vue strictement médical, il n’y a pas de raison de suivre un traitement », a conclu une étude internationale sur l’inhibition de croissance dès 1998. Les médecins se sont donc fondés sur des arguments psychosociaux. Le Journal du pédiatre belge a qualifié de « handicap social » la grande taille chez les filles : celles-ci seraient moquées et trouveraient plus difficilement un partenaire dans leur vie ultérieure.

Ce genre de propos hérisse Caroline Goossens. « L’idée selon laquelle les femmes doivent être plus petites que les hommes a fait beaucoup de dégâts, enrage-t-elle. C’est un préjugé sexiste, un stéréotype qui ne devrait jamais pouvoir fonder une intervention médicale. Et c’est absurde, en plus de ça : il y a assez de couples heureux où la femme est plus grande que l’homme. »

Caroline est factrice. Sur sa ronde, elle a rencontré une femme faisant environ sa taille – 1 m 86 – qui avait elle aussi pris des inhibiteurs de croissance. Depuis, elle cherche d’autres cas semblables via les réseaux sociaux et essaie de mettre le sujet à l’ordre du jour. « Ce n’est pas une affaire qui se passe loin de chez nous, insiste-t-elle. Dans d’autres pays, on y accorde plus d’attention. » Elle cite des documentaires réalisés aux Pays-Bas et en Australie. « Dans ces pays, il existe des groupements d’intérêts comme la Stichting Effecten Groeiremming et Tall Girls Inc., alors qu’ici, on est au point mort. Ce qui m’irrite terriblement, c’est que les préjugés qui servaient à justifier ces interventions sont toujours bien vivants aujourd’hui, par exemple l’idée selon laquelle les chaussures pour femmes n’existent pas en grandes pointures. C’est n’importe quoi. »

Le dégât des courbes

L’histoire des femmes que nous avons retrouvées commence toujours par un courrier reçu après une visite médicale à l’âge de 11 ans. Leur taille se situe plus de 2,5 écarts-types au-dessus des courbes de croissance – qui sont basées sur des moyennes et non sur des risques médicaux. C’est de la statistique pure : plus la taille moyenne est petite, plus vite l’inhibition de croissance est proposée comme solution.

Les différences régionales montrent bien l’absurdité du système. Dans la province d’Anvers, où les Néerlandais, souvent plus grands, sont relativement nombreux, le traitement a été prescrit plus fréquemment. « Aux Pays-Bas, les mêmes personnes étaient parfois dans la norme, mais en Belgique elles s’écartaient fortement des courbes de croissance », explique Jean De Schepper, endocrinologue pédiatrique et spécialiste des traitements de croissance à l’UZ Brussel. « À la frontière néerlandaise, en Limbourg, ces traitements étaient aussi plus fréquents », confirme Guy Massa, endocrinologue pédiatrique à la retraite ayant exercé pendant des années à Hasselt.

Une fois orientées vers un médecin sur la base des courbes de croissance, les filles subissaient un examen médical individuel. À l’aide d’examens du développement osseux et compte tenu de la taille des parents, le médecin établissait une prédiction de leur taille à l’âge adulte, généralement dans une fourchette de 5 centimètres. Dans la pratique, cependant, c’est le chiffre haut de l’estimation qui a souvent été retenu, et avec lui l’idée qu’une intervention était nécessaire. Ironiquement, le « gain » moyen d’un traitement s’est avéré être de 5 centimètres également.

Qui a déterminé si ces 5 centimètres en valaient la peine ? Caroline Goossens, qui a commencé le traitement en 2000, n’a pas le souvenir d’avoir jamais été dérangée elle-même par sa taille. « Je pense que c’était surtout le médecin qui poussait à l’intervention. Je me souviens très bien qu’on a dit à mes parents que 1 m 90, c’était trop grand pour une fille. Moi, je n’étais qu’une enfant, je n’étais pas assez assertive pour m’y opposer. » Jean De Schepper acquiesce : « Je reconnais que l’enfant n’avait pas vraiment voix au chapitre à l’époque. La discussion était menée essentiellement avec les parents. On ne faisait pas appel à un psychologue pédiatrique, ce que l’on fait fort heureusement aujourd’hui. »

Un corps bourré d’hormones

Après deux mois à avaler des hormones, Caroline Goossens a commencé à souffrir de pensées obsessionnelles. « C’était une spirale négative dans ma tête. Je me tirais sans cesse vers le bas. » Finalement, sa mère a décidé d’intervenir. Les hormones ont fini à la poubelle et Caroline a entamé un traitement pédopsychiatrique. « Heureusement, mon dosage était relativement léger, dit-elle. Sinon, ça aurait pu être pire encore. »

Chez les autres femmes rencontrées, l’impact psychiatrique a été moins prononcé bien qu’elles se souviennent elles aussi de sautes d’humeur. Elles parlent surtout de changements physiques et de leurs conséquences sociales. Être catapultées dans la puberté avant leurs camarades n’a pas été facile. « Ces hormones m’ont fait prendre 30 kilos, témoigne Anne-Sophie Buyse. J’ai fait de la rétention d’eau, mes hanches se sont élargies, j’ai attrapé des vergetures partout. J’ai subi énormément de moqueries à l’école pour ça. Ma taille ne m’a jamais valu aucune moquerie, mais j’ai vraiment souffert à cause de mon poids. »

Le professeur De Schepper admet que le traitement avait des effets somatiques radicaux. « La puberté était accélérée, donc les filles avaient leurs règles directement. Elles prenaient vite du poids, attrapaient des vergetures et avaient parfois une croissance mammaire anormale, c’est-à-dire des seins étroits à la base et éloignés l’un de l’autre. Beaucoup de filles étaient aussi réellement malades : nausées, maux de tête et autres désagréments. »

Le désir d’être mère

Dès les années 1990, les médecins commencent à s’interroger sur les potentiels effets à long terme du traitement. Les dosages élevés d’œstrogènes de synthèse sont-ils sans répercussions sur la fertilité ? En 1993, des chercheurs de l’hôpital universitaire d’Anvers insistent déjà sur la nécessité de mener des études prospectives sur la question.

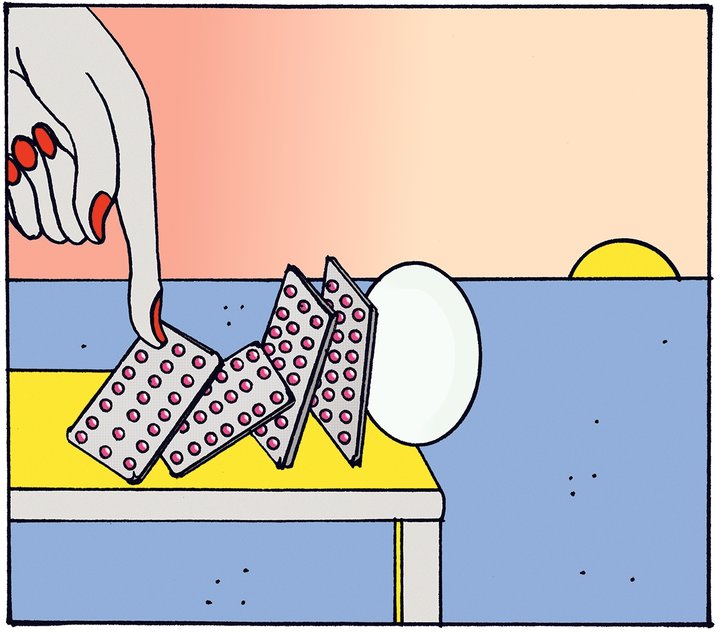

Plus de dix ans plus tard, en 2004, une étude de grande échelle paraît dans la revue scientifique de référence The Lancet. La conclusion donne sérieusement à réfléchir : les femmes qui ont pris des bloqueurs de croissance hormonaux à forte dose ont souvent une fertilité amoindrie. La plupart des médecins réduisent dès lors le dosage d’éthinylestradiol de 200 à 100 microgrammes par jour. Huit ans plus tard, le pédiatre néerlandais Émile Hendriks soutient une thèse sur le sujet. Lui aussi trouve un lien entre l’inhibition de croissance et les troubles de la fertilité.

Aux Pays-Bas, cette dernière étude donne lieu à de nouvelles recommandations, ce qui provoque un net recul des traitements hormonaux d’inhibition de croissance. Jean De Schepper parle d’un tournant, qui s’est opéré aussi en Belgique. « À partir de ce moment-là, on a arrêté. » L’endocrinologue Guy Massa nuance quelque peu ce tableau : « Les effets potentiels sur la fertilité étaient désormais évoqués en consultation, mais certains parents choisissaient tout de même cette voie. »

La femme la plus jeune que nous avons rencontrée a été traitée en 2014, soit dix ans après la parution de l’étude dans The Lancet et deux ans après celle d’Émile Hendriks. Pourtant, rien ne lui a jamais été dit de l’impact potentiel du traitement sur sa fertilité. Dans le courrier d’information qu’elle a conservé, la question n’est même pas abordée. Au contraire, on y lit : « Le traitement des filles de grande taille présente peu d’inconvénients. Des risques médicaux sont concevables en théorie, mais ne sont jamais ou presque constatés en pratique. » L’intéressée, qui a aujourd’hui 27 ans et désire être mère, est certaine que le sujet n’a jamais été évoqué verbalement. « J’ai toujours voulu avoir des enfants, et mes parents le savaient. Si ce risque avait été exposé, je n’aurais jamais pris ces pilules. »

Une autre vie

Il n’existe pas de chiffres sur l’administration de traitements inhibiteurs de croissance. L’INAMI indique que les œstrogènes de synthèse sont utilisés à des fins diverses et que les données y relatives ne peuvent pas être ventilées par diagnostic. Le Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB, Centre d’accompagnement des élèves) dit signaler chaque année à quelque 400 filles que leur taille dépasse les courbes de croissance de plus de 2,5 écarts-types, mais ne sait pas ce qui est fait de cette information : « Nous donnons des explications et suggérons de consulter un médecin. Nous ne savons pas combien de filles donnent suite à cette suggestion, ni si elles sont finalement orientées vers un traitement. Le CLB ne donne aucun conseil. C’est au médecin traitant de décider, en concertation avec les parents et l’élève. »

Plusieurs endocrinologues pédiatriques indiquent qu’ils ne proposent plus de traitement hormonal, mais suggèrent encore parfois un traitement orthopédique. Celui-ci consiste à intervenir chirurgicalement sur le cartilage de croissance. Là aussi, plus la patiente est jeune au moment de l’intervention, moins elle grandira. La question fondamentale reste cependant sans réponse : qui détermine qu’une fille est trop grande, et pourquoi ? Une rare étude de suivi menée en Australie montre que les femmes adultes sont généralement heureuses de leur grande taille. 99,1 % des femmes qui ont refusé un traitement inhibiteur de croissance sont satisfaites de leur choix, contre seulement 50 % des femmes qui l’ont accepté.

Anne-Sophie Buyse aurait préféré être plus grande. Elle rit : « C’est un peu cliché, mais je jouais au volley. Si j’avais fait 1 m 86 au lieu de 1 m 81, j’aurais probablement pu faire une carrière professionnelle. Ma vie aurait été bien différente. » Caroline Goossens pense elle aussi parfois au corps dont on l’a privée. « À certains moments, je trouve dommage de n’avoir jamais atteint 1 m 90. Mon corps aurait pu faire cette taille, mais d’autres me l’ont interdit. Pour les médecins, c’était un gain d’obtenir que je reste plus petite, mais pour moi, c’est comme si une partie me manquait. »

Enquête soutenue par le Fonds Pascal Decroos

-

Qui prend en charge à la fois les questions psycho-médico-sociales et la promotion de la santé (PMS et PSE en Fédération Wallonie-Bruxelles).

↩