Tenir face à la justice

Familles monoparentales

La situation des mamans solos devient, enfin, un enjeu de société. Dans les groupes de parole, elles racontent les fins de mois (très) difficiles mais aussi leur lutte de fond. Contre les violences, celles des ex-conjoints, mais aussi celles du monde judiciaire et des institutions.

C’était un jour comme un autre. Marianne travaillait comme secrétaire de direction. Son mari l’appelle au bureau. On est en 2017, ils sont mariés depuis 19 ans. « J’ai reçu un pro justitia. » Elle croit à une amende. En cinq secondes, le « monde s’effondre, les jambes se coupent ». Deux personnes ont porté plainte pour des faits graves. Mœurs. Le soir, Marianne rentre, demande ce qui s’est passé. Réponse du mari : il les frappe, elle et les enfants. Elle s’enferme dans une chambre avec ses deux filles, jeunes ados. « Le lendemain, je les amène à l’école, comme si de rien n’était, avec leur sac de piscine et leurs mallettes. Et je passe à la direction pour dire : interdiction que quelqu’un d’autre que moi les prenne à la sortie. »

Elle quitte le domicile. Chancelle au travail. « J’ai compris que j’allais devoir me battre contre un T. rex ; je n’avais pas compris que je devrais me battre contre le reste. » Les services débarquent, dont le Service d’aide à la jeunesse (SAJ). Marianne sent leur méfiance. « Vous n’étiez pas au courant des comportements de votre mari, même après 19 ans ? » Pourrait-elle perdre la garde de ses filles ? Une avocate lui conseille de porter plainte pour violences contre son ex-mari et de « divorcer le plus vite possible ».

En pleine tempête, les services sociaux la scrutent. Lors d’une énième réunion, elle craque. « J’étais tout le temps mise sur la sellette. Ce que je faisais avec mes enfants, ce n’était pas assez bien, ou pas assez, ou trop bien même. Ils ont placé une de mes filles durant six mois. » La seconde accumule les tentatives de suicide.

Marianne, elle, ne « fait plus rien à part gérer la justice ». À son travail, on lui demande de démissionner. Ça la fout mal, en termes de réputation, lui dit-on. « Je devenais l’autrice des faits, aux yeux de la société. » Elle finira par se faire licencier. Elle perd de vue qu’elle et son ex sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Il accumule 50 000 euros de dettes en quelques mois, flambant le compte commun.

Cerise sur le fardeau, la presse locale « sort » l’affaire. Avec des détails et les prénoms des filles en noir sur blanc. « J’ai vu les gens s’éloigner de quinze mètres de moi, à l’école. J’amenais mes filles à l’ouverture de la garderie et à la fermeture, pour éviter tout le monde. » Mais ce qui fait le plus mal, c’est qu’on l’appelle « la femme de Dutroux ».

La maison sera revendue, le peu d’argent tiré servira à combler les dettes et louer un petit truc. À l’audience pour le divorce, Marianne a « de la chance ». Une juge qui connaît l’histoire de son ex-mari pour avoir déjà interrogé ses filles dans le cadre des procédures remplace une collègue, malade. Elle obtient la garde, après que le père de ses filles l’a longuement réclamée.

L’ouragan aura duré quatre ans. Aujourd’hui, elle vit seule avec ses filles. Le regard de son milieu rural pèse toujours, même si, un jour, elle est revenue à la sortie de l’école à 15 h 30. « Là où sont tes pieds, c’est là que tu dois être », se répète-t-elle. Une mère viendra la trouver pour papoter et briser le cercle d’exclusion dans lequel on l’a condamnée.

Solos en chœur

Un jour, Marianne découvre l’existence de groupes de parole pour les mères de famille monoparentale, organisés par Vie Féminine. Elle y apprend, bien trop tard, qu’elles et ses filles avaient droit à une aide psychologique gratuite après son dépôt de plainte pour violences conjugales. Les groupes de parole servent à libérer les mots, mais aussi à s’échanger des conseils entre mamans solos. En février 2024, elle rejoint un autre groupe, à Philippeville. Il s’inscrit dans un projet d’étude lancé la même année dans le cadre du dispositif « Relais Familles mono ». Coordonnés par la Fédération des services sociaux, les « Relais Familles mono » visent à « apporter une aide adaptée aux familles monoparentales au sein de différents territoires ».

Pour cette étude, deux sociologues de la Fédération des services sociaux, Lotte Damhuis et Charlotte Maisin, qui ont grandement contribué à la réalisation de cet article, et des travailleuses et travailleurs « points-relais » ont mis sur pied des groupes de parole de mamans solos dans sept coins de Wallonie. Parmi eux, Verviers, Morlanwelz, Namur et, donc, Philippeville, où se rend Marianne.

Elle y livre des morceaux de son histoire. « On pourrait croire que ma situation est unique, digne d’un film de fiction. Mon parcours semble extrême, et il l’est, mais plein de ses aspects se retrouvaient dans le vécu des autres mamans solos. »

La parole se libère, grâce à ce qu’on appelle la Méthode d’analyse en groupe. « Là où, dans la plupart des cénacles et institutions, la parole des mamans solos est scrutée, examinée, réfutée, mise en doute, jugée, dans les groupes de pairs », expliquent les sociologues, elle est ici « accueillie, crue, et elle ne conditionne pas l’accès à des aides ou à des décisions. Leur parole est unique, elle compte, les mamans ont d’ailleurs été défrayées dans le cadre de l’étude. »

Si on parle de plus en plus de la monoparentalité, il « n’existe pas de politiques publiques d’envergure pour soutenir les parents solos », écrivent les deux sociologues, dans leur rapport « Être femme, précaire et parent solo en Wallonie », sorti en décembre 2024. Elles ajoutent : « Les politiques sont encore bâties sur la norme familialiste de la duoparentalité qu’elles privilégient, notamment au travers du régime fiscal. Tout est organisé comme si les deux parents contribuaient ensemble (même s’ils sont séparés) à l’éducation de leur enfant. Quand on s’écarte de cette norme, ça dérange. Les mamans qui élèvent seules et de manière autonome leurs enfants doivent se battre pour survivre et faire valoir leurs droits. »

Pertes en série

Être mère célibataire, c’est, d’abord, être exposée à une « multiplicité de pertes, notamment en termes de droits », relève les deux sociologues. Perte du droit au logement, quand on se retrouve transbahutée dans des logements précaires. Perte du travail, souvent, tant les situations de séparation vous entraînent dans le « chaos ». Perte de revenus, qui entraîne vers le CPAS, et la stigmatisation sociale qui l’accompagne.

Les mots des mamans esquissent aussi une particularité, pernicieuse, des zones rurales. « Dans le village où j’habite maintenant, on m’appelle “la sale bonne femme”, dit l’une d’elles. J’ai dû mettre des choses dehors, et je n’ai plus la force physique de les déplacer et de les amener au parc à conteneurs. Mais ils ne vont pas prendre leurs petits bras et venir m’aider, ça non. Quand j’arrive au CPAS, ça se sait, on est dans une petite région, ça a été partagé sur les réseaux sociaux. »

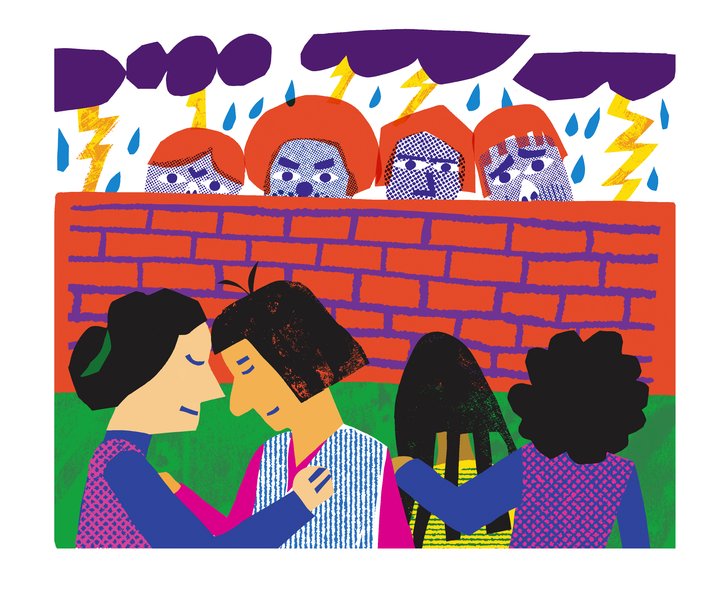

Le regard des autres est lourd, mais ce qui l’est plus encore, c’est l’impact des violences, physiques ou psychologiques.

Nathalie Durant, travailleuse point-relais pour la Mutualité chrétienne à Philippeville, a beau être du coin et travailler auprès de mamans solos, la mise en récit continue de la surprendre. « Leurs difficultés se croisaient très fort, et la question des violences intrafamiliales a surgi, comme étant extrêmement présente, beaucoup plus que ce qu’on pouvait imaginer. »

En Belgique, 32,2 % des femmes âgées de 18 à 74 ans ont déjà subi des violences sexuelles, physiques ou psychologiques de la part d’un (ex)-partenaire intime, selon l’IWEPS (2022). Seuls 12 % des faits de violences intraconjugales sont rapportés à la police. Mais ces chiffres sont très anciens (2010). « Il faudrait mesurer la probable augmentation de la proportion de faits rapportés aujourd’hui suite à l’attention politique et les moyens déployés dans la cadre de la loi anti-féminicides », notent les sociologues.

« Cela ne veut pas dire qu’il faut associer automatiquement la monoparentalité aux violences, mais il faut pouvoir les détecter et les reconnaître. » Les violences intrafamiliales revêtent des formes multiples. La justice commence à s’en rendre compte, petit à petit. Dans les groupes de parole, on en parle beaucoup. « Quand une maman raconte que son ex-mari passe expressément en voiture devant chez elle 5 à 10 fois par jour pour vérifier ce qu’elle fait », les autres lui disent « c’est de la violence psychologique ! » L’entendre enlève une énorme pression.

Durant les groupes de parole, les femmes présentes peuvent finalement sortir d’une logique profondément enracinée : « Elles pensent qu’elles sont coupables des violences qu’elles subissent. Parce que c’est très difficile pour elles de se reconnaître comme victimes de violences et de voir leur (ex-)conjoint comme un auteur. On veut souvent le sauver, il est le père de notre enfant, on cherche à lisser, minimiser, y croire encore. » Mais quand s’enclenche l’inéluctable, la procédure judiciaire peut fragiliser durablement l’existence des mères et leurs relations avec leurs enfants.

Cherche avocat·e de combat

Julie occupe un petit appartement dans une ville rurale de la province de Namur, avec son enfant de 10 ans. Ici, plein de livres de seconde main, des tableaux, une chambre partagée à deux, une salle de douche exiguë. À plus de 50 ans, Julie a repris des études d’éducatrice et analyse son parcours avec des termes sociologiques judicieusement choisis. Artiste née dans un milieu pauvre, elle a longtemps évolué avec un compagnon plus aisé, artiste également. « Petit à petit, sans trop m’en rendre compte, je suis devenue financièrement dépendante de lui, mal vue par ma belle-famille à cause de mon statut. » Et progressivement rabaissée, mise de côté, et sans doute ramenée à un rôle de « compagne » qui n’avait qu’à mettre ses ambitions professionnelles de côté, pour être au service du père de son enfant.

Julie choisit l’autre voie. Elle quitte son compagnon. « Au début, on avait une garde alternée, qui marchait bien. Mais petit à petit, il s’est mis à m’amener mon fils en retard, à lui dicter comment se comporter avec moi. Moi, je devais mettre des limites pour respecter mon temps de travail, je devais vraiment pouvoir bosser. On m’a fait passer pour la mauvaise mère, celle qui n’était pas dispo tout le temps. »

La situation file en justice, il y a dix ans déjà. Julie n’a pas d’avocate à la hauteur (durant les groupes de parole, les mamans ont échangé les bonnes adresses) et perdra totalement la garde de son premier enfant, qu’elle ne voit plus du tout. Elle résume : « Quand on a moins d’argent, il faut s’écraser. Je ne me sentais pas du tout légitimée dans mes propos par la juge. J’avais l’impression d’être sans voix et je n’étais pas outillée. À l’époque, en 2012, c’était compliqué d’être mise au courant de ses droits, d’être orientée vers les bons services. »

Dans les groupes, le récit des parcours judiciaires est contrasté. « Dans des cas récurrents, la justice n’est pas vécue comme “juste” par les parents (dans ce cas-ci, les mamans) et par les enfants », écrivent les sociologues. D’abord parce que tout dépend beaucoup de l’avocat·e sur lequel les mamans solos tomberont. Ensuite parce que les procédures judiciaires ne sont pas souvent adaptées aux victimes. « Quand les procédures (longues) laissent les victimes sans revenus, quand on est obligé de déposer son enfant chez un père violent, quand des victimes attendent dans les salles d’attente des audiences en présence de leur agresseur, quand des expertises sont menées rapidement par des personnes peu formées, les violences physiques et psychologiques continuent d’abîmer. »

Longtemps, la justice a aussi été à l’écoute des avocat·es utilisant le concept, très controversé, de « syndrome d’aliénation parentale » (SAP), lors de séparations sous haute tension. Le SAP postule que des parents instables psychologiquement (souvent les mères) dressent leurs enfants contre leur autre parent. « Dans ce cas, expliquent les sociologues, la parole de l’enfant n’est plus considérée comme valide, puisque manipulée par le parent aliénant. »

La juriste Anne-Catherine Rasson, maîtresse de conférences à l’UNamur et l’UCLouvain, estime que le SAP n’a pas de fondement scientifique, en tant que syndrome appelant à une prise en charge psychiatrique. « L’aliénation parentale est une idée très pernicieuse, estiment les sociologues, parce que même si on l’utilise moins aujourd’hui, elle induit le raisonnement selon lequel toute émotion joue contre la personne qui l’exprime. » La société considère encore qu’au vu de son « état émotionnel », la mère ne serait pas apte à formuler une opinion sensée et à établir un lien équilibré avec son enfant. « Pourtant, lorsque la question de la garde de leurs enfants est en jeu, il paraît inconcevable que le registre émotionnel n’intervienne pas. »

La justice a encore du travail à faire pour accueillir toute la parole dans les audiences. Surtout quand des faits de violences doivent être exprimés. En Belgique, une loi de 2006 favorise largement la garde alternée. Il appartient aux victimes d’apporter la preuve des violences subies si elles désirent s’opposer à l’hébergement égalitaire. Autant escalader une montagne avec des pierres sur le dos.

Stopper le contrôle

On commence à parler de plus en plus de la notion de contrôle coercitif. Il s’agit d’un comportement violent fait d’actes (agressions, menaces, intimidation) pour contrôler et terroriser sa victime. Il est notamment repris dans la loi belge sur le féminicide. « C’est un phénomène qui peut perdurer – voire augmenter – après les séparations », précisent les deux sociologues. En avril 2024, la cour d’appel de Mons a rendu un arrêt précurseur en la matière. Elle a reconnu l’existence d’un contrôle coercitif du père d’un enfant de 12 ans qui réclamait une garde plus importante que celle déjà instaurée par le juge de première instance. La cour a affirmé « que l’intérêt supérieur de l’enfant prime le droit d’un parent à l’hébergement », écrivent des avocates dans une analyse juridique. L’une d’elles, Louise Delwiche, est membre, au côté de Marine Lanoy, du collectif de défense juridique des droits des femmes Fem&Law. Les deux avocates se servent déjà de cet arrêt pionnier. « Il montre que de petites choses prises séparément peuvent ne pas constituer une violence prouvée, mais qu’une fois mises ensemble elles forment un climat de violence. »

Une juge de la famille explique qu’elle détecte désormais « beaucoup plus de contrôle coercitif. Grâce à quelques avocates qui ont amené ces enjeux dans leurs plaidoiries, je peux désormais avoir une analyse plus fine de toute une série d’actes qui sont signes d’une domination extrême ». Elle est en cours de déconstruction du modèle « selon lequel un enfant a besoin de son père et de sa mère pour bien grandir. Non, ce dont a besoin un enfant, c’est avant tout une sécurité psychique ».

Cette juge pense qu’il appartient à l’institution judiciaire d’aider à libérer la parole des femmes victimes de contrôle coercitif. Mais la procédure judiciaire doit aussi mieux les protéger, éviter la multiplication des expertises, restreindre la durée des affaires. « Car une des stratégies de contrôle, justement, c’est d’embarquer la victime dans des procédures judiciaires trop longues. Les femmes s’épuisent, elles n’ont plus d’argent pour payer l’avocat. L’homme peut venir avec des demandes qui font peur, comme solliciter l’hébergement exclusif de l’enfant ou refuser de payer les pensions alimentaires. En ne donnant pas une réponse judiciaire rapide, on maintient la domination du contrôlant coercitif. »

Comment avancer ? Après les groupes de parole, Nathalie Durant, point-relais pour la Mutualité chrétienne de Philippeville, a organisé une séance avec ses collègues pour partager les témoignages qu’elle avait entendus avant de lancer d’autres actions. Désormais, des groupes de mamans solos se rendent ensemble aux audiences, se serrent les coudes pour percer le tunnel judiciaire. Marianne, Julie et les autres mères peuvent être fières. En racontant la bourrasque qu’elles affrontent et leurs stratégies de « survie », elles ont enrichi le champ politique de leur expérience. Toutes ne rencontrent pas des problèmes aussi graves que ceux évoqués dans cet article, mais une famille sur cinq en Belgique est monoparentale et, dans plus de 80 % des cas, c’est une maman qui est à la tête du ménage. « La monoparentalité est une affaire de femmes », lit-on dans le rapport des sociologues. Une affaire de femmes qui concerne toute la société et mérite mieux que les trois mentions « familles monoparentales » dénichables dans l’accord de majorité du gouvernement De Wever. Il est temps de reconnaître le travail de celles et ceux qui ont retroussé les manches, donné ou recueilli la parole et l’information. Et de passer à l’action publique.

Liens et lieux utiles :

– Maison des parents solos à Bruxelles (maisondesparentssolos.be)

– La Ligue des familles

– Le relais Familles Mono (familles.mono@fdss.be)

Médor défend l’indépendance des journalistes par rapport à leur source. Et vous informe en toute transparence : dans ce cas-ci, l’article a été relu par les deux sociologues et les deux mamans solos interviewées, pour garantir le respect de l’anonymat et des témoignages qu’elles nous ont confiés.

-

Prénom d’emprunt.

↩ -

Notamment à travers des projets communautaires pour informer et accompagner les mamans solos et renforcer la solidarité et l’émancipation sociale et économique.

↩ -

En nous ouvrant toutes leurs recherches, identifiant les sources pertinentes et rédigeant des réponses précises à nos questions.

↩ -

Il existe évidemment des papas solos, mais ils sont beaucoup moins nombreux.

↩ -

Un rapport des trois instituts statistiques du pays montre que ce sont bel et bien les femmes qui sont très majoritairement exposées aux violences intrafamiliales.

↩ -

Prénom d’emprunt.

↩ -

Cependant, seuls 25 % des gardes d’enfants dont les parents sont séparés sont égalitaires, selon l’enquête SILC (2022).

↩