Tâter le terrain

Texte (CC BY-NC-ND) : L’équipe de Médor

Publié le

Dans les colonnes du Monde du 2 juillet, le journaliste Samuel Laurent posait un douloureux constat pour la profession : dans la bataille démocratique, les faits sont morts. Paix à leur âme… Et Donald Trump en est le premier fossoyeur. Le Républicain mène sa campagne électorale avec un très très long nez : plus de 60 % de ses arguments lâchés en meeting sont faux. Autre continent, même constat : l’Angleterre vient de claquer la porte européenne sur un mensonge. L’argument majeur du camp du « leave », martelé à longueur de campagne, placardé sur les bus de Boris Johnson, partisan du Brexit, assurait qu’en sortant de l’Union européenne, les caisses de la sécu britannique récupéreraient chaque semaine 350 millions de livres (420 millions d’euros). Tout au long de la campagne, des études indépendantes avaient démenti cette affirmation. Mais peu importe. C’est moins les faits que la conviction avec laquelle on les prononce qui compte.

La Belgique n’est pas en reste. Après les attentats de Bruxelles de mars dernier, le ministre de l’Intérieur (N-VA) Jan Jambon affirmait qu’une « partie significative de la communauté musulmane [avait] dansé à l’occasion des attentats ». Critiqué pour l’interprétation sémantique très personnelle des mots « part significative », Jan Jambon avait rétorqué « ce sont des faits. […] Dans une démocratie, c’est important, je pense ». Sur ce dernier point, on est bien d’accord avec lui. Sauf que pour Jan Jambon, « pas besoin de preuve ».

Bienvenue en « démocratie postfactuelle ». Une démocratie rongée par le marché, et où l’information se confond avec la conviction et la publicité.

À l’heure où chacun, par le biais d’internet, se transforme en mini-agence de presse, à l’heure où l’information se lit de plus en plus via les réseaux sociaux, qui nous « proposent » des infos profilées selon nos goûts, confortant uniquement notre point de vue préexistant sur le réel, amenuisant encore un peu nos chances de lire un article qu’on n’attendait pas, cette profusion de sources peut paradoxalement sauver le journalisme : les médias se distingueront par la diversité et la crédibilité des informations rapportées.

À Médor, notre réponse à ce défi passe par une structure réinventée – la coopérative, les postes de responsabilité éditoriale tournants, un plan financier digne et transparent – mais aussi par une façon de chercher et de livrer l’information. Il s’agit moins de « réinventer » le journalisme que de revenir aux sources des pratiques : une déontologie et des méthodes éprouvées qui donnent les moyens d’appréhender les faits, de les mettre en doute, avec « une intention d’impartialité » pour reprendre les propos du philosophe français Paul Ricœur.

Les éternels débats sur l’objectivité (qui n’existe pas puisque le journaliste est par essence un sujet, qui filtre le réel de son regard) peuvent déboucher sur un dangereux sophisme : l’objectivité n’existant pas, le réel non plus. À quoi bon chercher quelque chose qui est introuvable ? Et pourtant. C’est l’utopie vers laquelle nous devons tendre avec rigueur. Accepter de lâcher le fil d’actualités offert par les agendas politiques ou économiques et simplement aller voir. Rechercher ces fragments de réel, non pas aux quatre coins de la terre, mais ici, au coin de la rue, en Belgique.

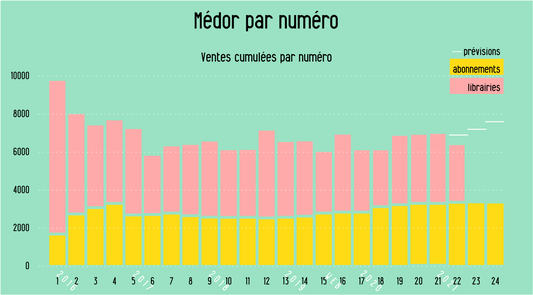

On s’y essaie depuis un an maintenant. On s’est pris des gamelles et des coups de pression, on a entamé beaucoup de chantiers, et, à cette heure, on est fiers de vous retrouver toujours présents, un an plus tard. Dans notre premier numéro (novembre 2015), nous terminions l’édito par : « Nous avons les moyens de vivre un an. Nous ne pouvons pas promettre la réussite de l’entreprise. Mais personne ne pourra dire qu’on n’aura pas essayé. »

On est reparti pour un an.