Un trop long covid

Malades à l’abandon

Texte (CC BY-NC-ND) : Charlotte Wirth

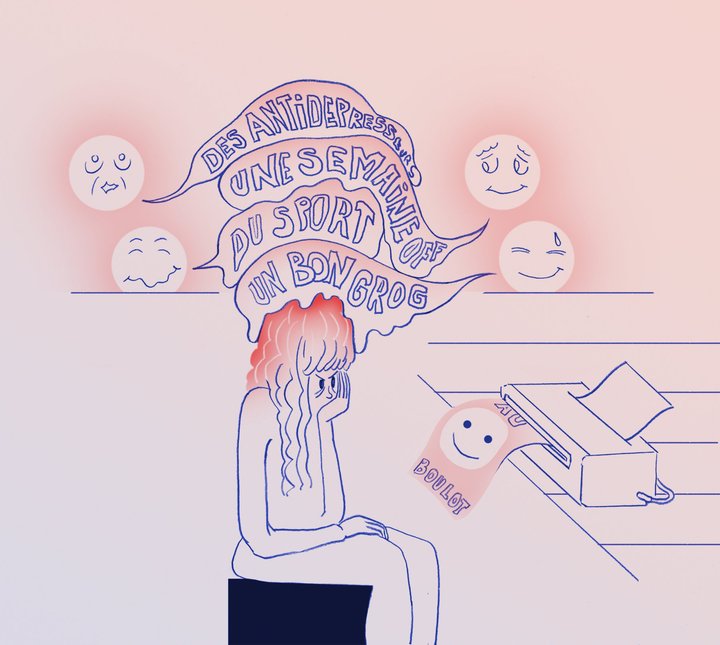

Illustrations (CC BY-NC-ND) : Laetitia Gendre

Texte (CC BY-NC-ND) : Sung-Shim Courier & Louis Van Ginneken

Publié le

Un Belge sur sept vivrait encore avec des symptômes du covid, six mois après son infection. Un mal qui touche particulièrement les femmes. Nadège, Laure et Anne-Sophie racontent la fatigue et le brouillard mental. Auxquels s’ajoute un flou médico-légal fait d’errances, d’erreurs de diagnostic et de ras-le-bol généralisé.

Printemps 2020. Une maison de repos au cœur de la pandémie. Pas de matériel, pas de masque, pas d’info sur ce qu’est exactement le coronavirus. C’est là que travaillait Nadège, en tant qu’infirmière. « On était dans un cluster. Tous mes collègues sont tombés malades. J’ai été parmi les dernières à être contaminée. C’était inévitable. »

À l’époque, Nadège n’a pas accès à un test PCR, mais la fatigue, l’oppression des poumons, la perte de goût et d’odorat laissent peu de place au doute. « Les symptômes classiques du covid, quoi. » À la différence que, chez Nadège, ils durent. Une, deux, trois semaines. Après un mois, elle reprend malgré tout le travail « avec de la fatigue, quelques trous de mémoire, des malaises et des hypoglycémies… je n’arrivais pas à identifier ce que j’avais ». La trentenaire explique avoir eu des palpitations au cœur, des tremblements qui lui traversent le corps. Des épisodes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Jusqu’au mois de juillet 2020. « Je suis tombée, à la suite d’un gros malaise. Je ne savais plus me mettre debout. Pendant six mois, je n’ai pas su marcher. »

Face à la persistance des malaises, l’ancienne infirmière effectue des ponctions lombaires et des scanners. « Rien de probant. » Peut-être qu’il s’agit de la maladie de Lyme ? À moins que ce ne soit une tumeur surrénale ? Les rendez-vous auprès de spécialistes s’enchaînent sans qu’émerge un diagnostic convaincant. Ce n’est qu’à la fin de l’année 2020 qu’un infectiologue mentionne le « syndrome post-covid » dont on commence à parler. « Et voilà, c’est tout. Vu que c’était une nouvelle pathologie, on ne savait rien et on ne pouvait rien faire. » Nadège demeure seule, avec ses douleurs, « comme des petits pics à glace qu’on t’enfonce partout dans le corps, des maux de tête, des acouphènes. Ça a duré au moins un an. Je ne sais pas combien de fois j’ai souhaité passer l’arme à gauche, tellement j’en avais marre ».

Diagnostic flou

Que sait-on aujourd’hui de ce syndrome post-covid, plus généralement appelé « covid long » ? Sciensano, l’institution publique belge de la recherche scientifique qui opère sous l’autorité du ministre fédéral de la Santé, précise qu’il n’existe « pas de définition consensuelle de la covid de longue durée ». Dès décembre 2020, son équivalent britannique, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), propose la définition suivante : « … des signes et des symptômes qui se développent pendant ou après une infection covid-19, pendant plus de trois mois et non expliqués par un diagnostic alternatif. »

Les symptômes les plus courants, listés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sont l’essoufflement ou les difficultés respiratoires, les problèmes de mémoire, de concentration ou de sommeil, une toux persistante, des douleurs thoraciques musculaires, une perte de l’odorat ou du goût, une dépression ou de l’anxiété, de la fièvre ou encore une fatigue intense.

« C’est pas de la fatigue, c’est autre chose, mais on n’a pas les mots pour nommer ça correctement, alors on appelle ça de la fatigue, observe Laura. Pour moi c’est un mélange de grippe, de jet-lag, de gueule de bois et d’état post-opératoire. J’avais jamais ressenti ça de ma vie, jamais. » La jeune femme avait 25 ans lorsqu’elle a été infectée, en 2020. Tout comme Nadège, Laura est prise de fièvre, de fourmillements et développe des problèmes de mobilité, qui l’essoufflent rapidement. Mais la maladie la plonge surtout dans ce « brouillard mental » caractéristique du covid long. « Je ne savais plus réfléchir. Cognitivement je n’étais pas là, comme si j’étais bourrée pendant des jours. »

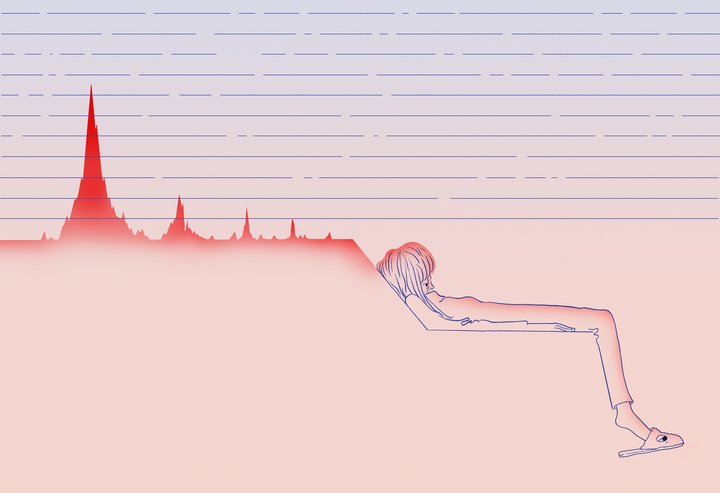

Non seulement les symptômes du covid long varient grandement, d’un patient à l’autre, mais ils fluctuent de manière imprévisible, sur des périodes de plusieurs heures et de plusieurs jours. Les efforts physiques et mentaux peuvent entraîner des rechutes. On parle de malaise post-effort. « Si tu fais un effort physique ou cognitif trop intense, tu vas t’effondrer pendant plusieurs semaines, explique Laura. Dans mon cas, ça dure en général un mois. » Encore aujourd’hui, plus de quatre ans après son infection, elle se retrouve à devoir économiser ses forces pour la moindre action. « Mon quotidien, c’est d’éviter d’aggraver mon état. Donc ça veut dire que je ne peux pas socialiser comme je le voudrais, en tout cas certainement pas comme quelqu’un de 30 ans. Je ne peux pas aller en soirée, je ne peux pas boire d’alcool, danser, courir, faire du vélo. Je ne peux rien faire, en fait. Vous imaginez bien que ça vous déglingue psychologiquement. »

Errances et sexisme

Parmi les malades qui poussent la porte du cabinet du docteur Jamoulle, nombreux sont celles et ceux qui sont épuisés par une longue période d’errance médicale. « Rien de ce qu’ils me racontaient ne correspondait à une maladie connue », explique le médecin généraliste carolorégien qui a commencé à s’intéresser au covid long dès 2021. Plutôt que de mettre en doute la parole de ses patients, Marc Jamoulle a préféré « remettre en doute [ses] propres connaissances ». Il suit l’état de la recherche et s’associe notamment à Johan Van Weyenbergh, immunologue de la KULeuven, pour analyser des prises de sang de 110 patients. Ensemble, ils découvrent que tous ont développé une encéphalite, c’est-à-dire une inflammation d’une partie du cerveau, due à une mauvaise circulation sanguine. C’est cela qui entraînerait les problèmes respiratoires, la fatigue, les vertiges, la mémoire trouble. Des symptômes associés erronément au burn-out, « qui est le plus fréquemment cité par les patients, comme diagnostic donné par les autres médecins ». Très rapidement, Marc Jamoulle est devenu l’un des généralistes de référence du covid long. Aujourd’hui, il accompagne plus de 300 malades, venant de toute la Belgique.

Marc Jamoulle explique les erreurs de diagnostic ou le manque de crédit accordé à la parole des malades par le fait que les médecins ne sont pas formés à détecter de nouvelles maladies. « Les médecins sont formatés. » Bien que mieux connue aujourd’hui, « l’association des symptômes particuliers du long covid ne fait pas partie de leur formatage. Le SARS-CoV est un révélateur absolument fascinant d’un dysfonctionnement de la médecine, d’une scission entre les médecins et la science ». Selon lui, trop peu de médecins seraient aujourd’hui spécialisés et ceux qui le sont croulent sous les demandes.

L’OMS l’admet sur son site, « la compréhension actuelle des causes de l’affection post-covid 19 et des raisons pour lesquelles certaines personnes sont davantage touchées, sont limitées ». Pour autant, une étude du consortium international RECOVER a mis en évidence que les femmes ont trois fois plus de risques de contracter le covid long. Ce qui ne serait pas sans incidence sur le diagnostic. Les maladies « invisibles », qui touchent principalement les femmes, comme la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue chronique, sont sous-reconnues et stigmatisées. Non sans sexisme, on répond aux malades que c’est « psychosomatique ». « Encore en mars dernier, je me suis fait traiter d’hystérique par une neurologue.Tous les jours, on me dit que je simule », rapporte Anne-Sophie, en fauteuil roulant à cause d’un covid long.

Une formation « covid long »

Cette mère de famille de 37 ans est tombée malade juste avant la campagne de vaccination, sans quoi elle se serait volontiers fait vacciner. Plusieurs études, dont une française, ont en effet montré qu’une injection du vaccin diminuait les symptômes du covid long. Depuis, Anne-Sophie passe le plus clair de son temps chez elle, limite les contacts. « Mon grand objectif, complètement fou, c’est d’arriver à conduire ma fille à l’école une fois de temps en temps. » Ne pas parvenir à se déplacer seule ou même porter son enfant ne sont pas ce qui dérange le plus Anne-Sophie. « Le pire, c’est la douleur. Il m’a fallu plus d’un an pour m’en rendre compte, tellement on nie la douleur des femmes. »

Médecin généraliste et administratrice de la Société scientifique de médecine générale (SSMG), Sonia Goudjil admet volontiers que des améliorations sont à apporter, tant pour les diagnostics que pour les suivis des patients atteints de covid long. « Il faudrait par exemple mettre en place une formation accréditée pour les généralistes. Ils ont une obligation de 20 crédits par an en formation (pour conserver leur accréditation, NDLR). Ceux qui le désirent pourraient connaître les réels symptômes qu’on ne doit pas rater. En effet, la symptomatologie est très vague et les études contradictoires nombreuses. »

Actuellement, le covid long serait sous-diagnostiqué. Une étude datant de 2023 estime cependant qu’au moins 65 millions de personnes dans le monde en sont atteintes à des degrés divers. Sur le site du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), on peut lire que « six mois après une infection par le coronavirus, au moins une personne sur sept en garde encore l’un ou l’autre symptôme ».

Trajet de soins

À l’autre bout du téléphone, Anne-Sophie est allongée dans son lit. « Là, je suis en train de faire une stimulation du nerf vague. J’ai un petit appareil branché à l’oreille qui m’envoie des ondes électriques, pour rééquilibrer les systèmes sympathiques ou parasympathiques. C’est pas le plus sérieux, mais si ça a eu des effets positifs chez certains, alors je tente. À partir d’un moment, on essaye tout et n’importe quoi. » Anne-Sophie regrette que, même lorsqu’il est diagnostiqué, le covid long n’est classé ni parmi les maladies graves ni parmi les maladies chroniques.

« Tout ça, ce sont des statuts qui permettent d’avoir accès à certains soins. »

Depuis le 1er juillet 2022, les malades diagnostiqués par un généraliste ou un spécialiste peuvent toutefois accéder à des remboursements de soins. « Environ 2 500 patients ont été pris en charge dans le cadre d’un plan de traitement covid long depuis juillet 2022 », précise la porte-parole de l’Inami, Sandrine Bingen. Revu en 2024, ce trajet de soins mis en place par l’Inami peut comprendre de la kinésithérapie, de la diététique, de l’ergothérapie ou encore de la neuropsychologie.

« Le gros problème du trajet de soins, c’est que c’est un one-shot, regrette Anne-Sophie. Ça rembourse la kiné pour 60 séances. Je suis malade depuis quatre ans et demi, j’ai utilisé mes séances et mon état se dégrade. Je fais quoi ? » Sur le groupe Facebook « Covid long, nous existons Belgique », quelque 2 300 membres partagent les mêmes inquiétudes. Ils se serrent les coudes en publiant conseils, recherches scientifiques et posts humoristiques (histoire de décompresser). De ce groupe est née « Long Covid Belgium », une association de fait active depuis 2020 et asbl depuis 2024. En 2023, l’asso a mené sa propre enquête auprès de 321 malades belges pour comprendre les implications sociales et les obstacles liés à la maladie. Il en ressort que l’immense majorité des répondants (84 %) ne s’est pas vu proposer de trajet de soins par leur généraliste. Seuls 127 d’entre eux en ont effectivement entamé un. Les raisons évoquées sont l’inadéquation entre les besoins ou symptômes et les traitements proposés, une prise en charge des soins (notamment psychologiques) insuffisante, des médecins qui ignorent comment entamer ce trajet de soins et l’anticipation d’une charge mentale, administrative et médicale que celui-ci impliquerait. De manière générale, 89 % des répondants décrivent des dépenses de santé accrues, chiffrées à un total de 1 513 € en moyenne.

Cette enquête a été présentée publiquement en septembre 2023, lors d’un colloque de l’ULB sur le covid long, et a été envoyée à plusieurs députés fédéraux ou européens, sous forme de plaidoyer. Les membres de l’association se sont également appuyés sur ces résultats lorsqu’ils ont interpellé l’Inami. Dans leur viseur : l’inadaptation du trajet de soins au regard de l’étiologie (c’est-à-dire l’origine, la cause), l’absence de coordination interdisciplinaire, des professionnels de santé trop peu informés… L’association a été invitée à rejoindre le groupe de travail de l’Inami, qui déclare avoir pris en compte ses demandes dans la prolongation et l’adaptation du trajet de soins, sans que cela satisfasse les malades mobilisés, qui jugent le trajet toujours aussi inadapté à leurs besoins.

« Le trajet de soins permet juste une prise en charge multidisciplinaire, mais pas d’essayer de nouveaux traitements », explique Sonia Goudjil, qui a été membre du groupe de travail covid long de l’Inami entre 2021 et 2024. Elle rappelle que les patients peuvent toujours recevoir d’autres soins que ceux prévus dans le parcours, même si ceux-ci sont moins bien remboursés. « La mission de notre panel d’experts n’est pas de réfléchir sur le meilleur traitement à disposition, mais plutôt à l’articulation pratico-pratique sur le terrain. C’est à un autre groupe d’experts de se pencher sur les nouveaux traitements qui existent, en amont de notre réflexion. » Face aux critiques, l’Inami promet qu’un groupe d’experts se réunira bientôt afin d’examiner la possibilité de développer un trajet de soins pour un groupe plus large de patients.

Lueur d’espoir

Tomaso Antonacci, cofondateur de l’association Long Covid Belgium, considère qu’il y a « un désintérêt total et un déni » de la part des politiques, de l’Inami et des médecins. « Il y a de plus en plus de recherche sur les antiviraux, mais il n’y en a toujours pas un qui permette d’éradiquer le virus. »

En 2022, il y a pourtant eu une lueur d’espoir. Laura et une vingtaine d’autres patients se sont rendus en France, avec une prescription de leur médecin belge, pour se procurer du Paxlovid. L’antiviral développé par Pfizer avait fait parler de lui, car il diminue efficacement la multiplication du virus dans l’organisme. Il est pourtant quasi impossible de se le procurer pour les patients belges, explique Laura, car il requiert un test PCR positif. Or, ceux-ci coûtent 40 € et ne sont plus remboursés (ce que déplore également l’association Long Covid). Le Paxlovid n’est, de plus, remboursé en Belgique que pour les patients atteints de formes très graves de la maladie ou pour ceux qui ressentent des symptômes depuis moins de cinq jours.

Le coût de ce traitement pour l’assurance de soins de santé revient à 974,73 € pour 30 comprimés. Un prix non négligeable sachant que les interactions médicamenteuses sont nombreuses et que l’efficacité du Paxlovid n’a pas été démontrée contre les symptômes présents depuis plus de cinq jours. Tomaso sait que le Paxlovid n’est pas le remède miracle tant attendu. « Il inhibe, donc il y a une amélioration, mais il y a ensuite une rechute. » Peu importe, les malades sont preneurs de toute solution qui limiterait pour quelque temps leur dégénérescence. Pendant les deux semaines où elle se l’est administré, Laura s’est sentie « guérie ».

Sonia Goudjil, elle, se méfie des remèdes miracles. Bien qu’elle comprenne que les patients puissent ressentir une accalmie, voire une disparition de leurs symptômes en utilisant un nouveau médicament, elle invite à la prudence. Car selon elle, on ne peut pas se fier seulement aux ressentis des patients, il faut les confirmer scientifiquement avec des études sur un groupe placebo et sur un autre ayant été exposé à cet antiviral. Sonia Goudjil rappelle que l’azithromycine, un antibiotique qui agit en inhibant la synthèse protéique des bactéries, a lui aussi eu droit à ses heures de gloire. Largement prescrite au début de la pandémie, son efficacité a depuis été invalidée. Pire, des risques ont été identifiés. Tout comme la fameuse hydroxychloroquine du célèbre professeur Raoult. Rappelons que le microbiologiste a depuis été interdit d’exercer la médecine pendant deux ans. Dans les deux cas, les médecins prétendaient que leurs patients atteints de covid se sentaient mieux.

Si, sur le fond, tout le monde s’entend sur le besoin de solutions à long terme, personne ne s’accorde sur le chemin à emprunter. Le KCE finance trois études cliniques en Belgique. L’une porte sur la rééducation locomotrice, une autre sur la nutrition et la dernière sur la récupération neurocognitive et émotionnelle. Les résultats sont en cours d’analyse. Un résumé vient d’ailleurs d’être publié pour l’une d’entre elles. Mais pour les membres de l’association Long Covid Belgium, ces études ne s’attaquent pas à la racine du problème. Leur revendication est claire : que l’argent public serve à faire évoluer la recherche en intégrant l’étiologie du virus, que ses résultats circulent jusqu’à tous les soignants. Le temps de la maladie n’est pas celui de la recherche. Et il est décidément long, trop long ce covid.

Deux années semblent une éternité ou un battement de cils selon qu’on se situe du côté des malades ou de celui des scientifiques.

Aujourd’hui, plus de quatre ans après son infection, l’état de santé de Nadège s’est stabilisé. Mais l’ancienne infirmière n’est ni guérie ni en mesure de reprendre le travail. Même si elle le pouvait, il lui semble inenvisageable de retourner à ce boulot, où les conditions de travail sont si dures et pour lequel il y a si peu de considération.

À sa fatigue chronique s’ajoute une lassitude. « On se fait une raison : il n’y a pas de traitement miracle. Mais le plus éprouvant dans tout ce parcours est qu’on te dise que ce n’est pas possible d’en trouver un, que tout est trop nouveau, soupire Nadège. Pour t’en sortir, tu dois chercher énormément d’informations par toi-même, devenir autodidacte. Je ne sais pas si on peut guérir dans ces conditions. Ça domine toute ta vie. »

-

Il n’y a pas non plus de consensus quant au genre du mot « covid ».

↩ -

Le prénom a été modifié.

↩ -

Le prénom a été modifié.

↩ -

Chiffre de fin décembre 2024.

↩ -

Signalons que des interactions médicamenteuses entre Paxlovid et des immunosuppresseurs comme le Tacrolimus, utilisés notamment dans les cas de transplantations, ont pu mener à des effets secondaires graves.

↩